Лев ДУРОВ: «Ира моя — украинка, очень красивая, к ней все так и липли. Ухажеров она спрашивала: «А балберка у тебя есть? Нет? А вот у Дурова есть!». Ни у кого, кроме меня, этой штуки не было...»

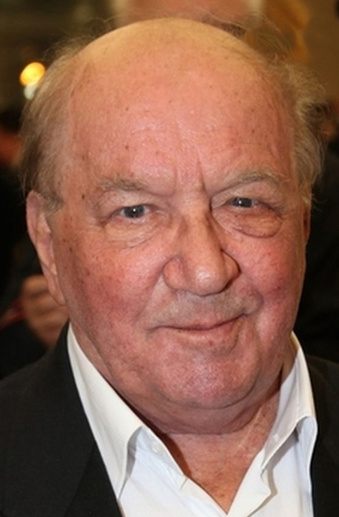

Давным-давно, будучи еще студентом Школы-студии МХАТа и занимаясь сценической речью, Лев Дуров придумал трогательную скороговорку: «Кабы мне бы да красы, кабы мне бы да усы, кабы мне бы рост да пыл, я б герой-любовник был». Впрочем, сетовал он на судьбу-злодейку напрасно: герой-любовник — едва ли не единственное амплуа, с которым у него не сложилось. Кого только не сыграл Лев Константинович за долгие годы, насыщенные работой в театре и кино: от пса Шарика в мультике «Трое из Простоквашино» до Господа Бога в картине Варфоломеева «Святой и грешный».

Коллеги называли его большим артистом маленького роста, перпетуум-мобиле и мужиком своим в доску, а для публики Дуров — то неразменное советское достояние (кстати, звание народного СССР он получил в 1990 году в числе последних), которое не смогли растащить по оффшорам шустрые «новые русские» со старыми, как мир, хватательными рефлексами. Что интересно, превыше всего он дорожил званием «трагический клоун» — им когда-то его наградил на театральном фестивале в Эдинбурге британский критик, с раскидистым генеалогическим древом актера не знакомый и потому не подозревавший, что тот состоит в родстве со знаменитой российской цирковой династией. Забавно, что и в родной Москве сыскался человек, считавший, что в Льве Константиновиче погиб великолепный коверный — это был Юрий Никулин, а уж его мнению доверять можно.

Дуров обожал запах цирка, легко находил общий язык со зверьем, но никогда не выходил на арену — в 13 лет после очередной уличной драки приятель затащил его в районный Дом пионеров, где был детский театр, и... Лефортовская шпана, потерявшая одного из своих заводил, за глаза насмешничала: «Седой в артисты подался», но в лицо грубить не решалась: можно было и по зубам получить.

Талант не пропьешь, гены не обманешь... Он так и остался хулиганом, авантюристом, любителем острых ощущений и редким трудоголиком. Деда, как прозвали его в Театре на Малой Бронной, невозможно представить в пижаме пенсионера со стаканом кефира в руках — только сжимающим шпагу, снайперскую винтовку или самурайский меч (из личной коллекции). Оправдывая свое имя, Лев Константинович никогда не прибегал к помощи каскадеров: дескать, почему кто-то должен рисковать жизнью, исполняя трюки вместо него? За все он брался легко и без колебаний, поскольку в душе был уверен: сможет. Театральные подмостки и съемочную площадку Дуров воспринимал, как ринг, где побеждает тот, кто точнее попадет в роль. «Обычно, — без ложной скромности признавался он, — попадал я».

Лет 15 назад жизнь отправила его в глубокий нокаут: во время съемок фильма «Не послать ли нам гонца?» у Дурова случился тяжелый инсульт. Некоторые коллеги, пропустив такой хук в голову, уже не могли подняться, а Дуров, держась за прилаженную зятем жердочку, на следующий день попытался встать. «Я просто заставлял себя не трусить, — вспоминал он, — или умру, или выкарабкаюсь». Ему пришлось заново учиться ходить, говорить, но уже на 10-й день, сбежав из больницы, Лев Константинович доснялся в фильме (даром что еще слабо ориентировался в пространстве). Впрочем, об этом он не любил распространяться — как и о двух операциях на сердце и вживленном кардиостимуляторе.

Без потерь из той передряги актер не вышел — лишился переферического зрения и в результате не видел ни справа, ни слева, ни снизу, ни сверху. Поэтому и вынужден был отказаться он вождения автомобиля: не хотел подвергать опасности жизнь пешеходов, а в остальном никаких поблажек. Еще и посмеивался: «У российского пенсионера только одна привилегия — переходить дорогу на красный свет».

«У МЕНЯ, ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ, РОСТ ПОБЕДИТЕЛЯ»

— Ну, слава Богу, Лев Константинович, рад видеть вас в добром здравии, а то в газетах я прочитал, что у вас чуть ли не...

— Ой (перебивает), вечно они что-то пишут — не верьте! Все замечательно, никаких потрясений не было, ничего, хотя, конечно, молодцы журналисты. Я иной раз даже диву даюсь: такие понятия, думаю, как совесть, честь, у них присутствуют? Артист — не будем называть фамилию — попал в тяжелейшую аварию, а на следующий день в прессе его фотографии вдруг появились: голова перебинтована, отовсюду торчат трубочки... Он же не в палате обычной лежал, в реанимации — а кто туда может попасть, вот скажите? Туда даже родных не пускают, по крайней мере, в первые дни, значит, некая система срабатывает: кто-то кому-то платит, и деньги открывают все двери.

— Сами сестры, очевидно, и фотографируют...

— В том-то и дело. Безнравственно совершенно, но что тут поделаешь? Лучше не обращать на такие вещи внимания, потому что можно просто в ярость прийти, а она до добра не доведет.

— Лев Константинович, обычно люди маленького роста комплексуют из-за того, что не вымахали до потолка...

— Ой-ой-ой!

— Такого у вас никогда не было?

— Фиг вам! (Смеется). Во-первых, у меня, чтобы вы знали, рост победителя — Геракл, по-вашему, великаном был?

— Да, нет, небольшого росточка...

— Моего, если быть точным. По древнегреческим канонам, — их, по-моему, скульпторы Фидий и Поликлет ввели — голова должна шесть или семь раз укладываться в длину тела.

— А умная голова?

— Вот как раз о такой речь: у нас, маленьких, других не бывает, так что со времен древних греков это рост победителя — вот!

Правда, когда я в Школу-студию МХАТа поступал, возникло минутное замешательство — мне рассказала об этом девочка-абитуриентка, ночевавшая в комнатке, где потом мы обычно переодевались на танец. За ее стенкой была педчасть, и она отчетливо слышала обсуждение, так вот, когда встал вопрос обо мне, кто-то возразил: он, дескать, маленького роста. На мое счастье, Грибков, артист, педагог, лауреат Сталинской премии, вскочил вдруг и закричал: «А я какого роста?! А Топорков?! А Грибов?! Давайте и нас выгоняйте из МХАТа — что к парню-то привязались?». Меня взяли...

— Незабвенный Юрий Богатиков по этому поводу отшучивался: «Я, хоть и маленький, весь в корень пошел»...

— Ну да, и поэтому я никогда не комплексовал. Жена у меня украинка — высокая, и хотя сейчас уже, так сказать, немножечко ретро, была очень красивая. Когда она перевелась к нам в Школу-студию из Киевского театрального института Карпенко-Карого, я раз за разом выигрывал соревнование со многими студентами, которые к ней так и липли. Когда кто-нибудь начинал подбивать клинья, Ира спрашивала: «А балберка у тебя есть?». Незадачливый ухажер удивлялся: «Нет». — «А вот у Дурова есть!». Ребята потом ко мне бежали: «Скажи, что такое балберка?». — «Это, — я отвечал, — очень такое интимное, сексуальное, что вслух произнести не могу». Следующий с ней начинал заигрывать: «Ира...». — «А у тебя балберка есть?». Ну а поскольку ни у кого, кроме меня, этой штуки не было, я, в конце концов, победил, и Ира стала-таки моей женой.

— Что же такое балберка?

— Всего лишь пробковый поплавок с дырочкой от морской рыбацкой сети. Она у меня сейчас на полке стоит, потому что из-за нее мы с Ириной Николаевной с 54-го года вместе...

— ...и ваша балберка по-прежнему, как я понимаю, при вас...

— Слава Богу!

— У вас знаменитая фамилия — это правда, что род Дуровых занимает шестую часть геральдической книги России?

— Это действительно так: и Надежда Дурова, кавалерист-девица, и Анастасия Дурова, в течение 17 лет настоятельница Новодевичьего монастыря, и восемь стольников Петра I, и постельничий Ивана Грозного, и цирковые Владимир и Анатолий — все наши.

— От гордости вас не распирает?

— Нет, абсолютно.

— Многие Дуровы принадлежат к легендарной цирковой династии — у вас никогда не было искушения стать артистом цирка?

— Нет, знаете ли, а вообще, в нашей семье сложилась странная ситуация. Владимир и Анатолий были родными братьями, но не дружили...

— ...бывает...

— ...точнее, страшно друг другу завидовали, и один на случай личной встречи держал при себе борца Ивана Поддубного, а другой — Заикина, тоже борца. Каждый из них приписывал себе наиболее удачные репризы брата и так далее, и мы, их дети и внуки, как-то тоже особенно дружны между собой не были. Поди ж ты, случилось так, что когда мне очередную цацку вручали (а нет, звание присваивали), какая-то большая, я так понял на слух, женщина в шляпке, в каком-то невероятном платье неожиданно заорала: «Левочка, у нашей династии сегодня такой день!».

Она бросилась на меня, схватила, и когда повеяло смесью дорогих духов и запаха зверья, я понял — это Наталья Дурова. С того момента и до последних ее дней мы очень дружили: она замечательная была, удивительная, одна из последних не интеллигенток даже, а аристократок. Всегда роскошная, чуть-чуть властная, и Юрий Михайлович Лужков, например, мэр Москвы, очень ее боялся.

Он культуру не забывает: строит для театров и выставок новые здания, реставрирует старые, а еще ежегодно собирает так называемую творческую интеллигенцию, и на каждой такой встрече Наталья обязательно выступала. Как только выходила к трибуне, Юрий Михайлович скукоживался, кепка у него становилась масенькой-масенькой...

Она грохотала: «Юрий Михайлович, зверушки кушать хотят, и тигриков я, пожалуй, на площадь выпущу — вы ведь знаете, что не шучу. Мои полосатенькие найдут, кого съесть, а в окрестностях, между прочим, ваши думщики часто прогуливаются». Он: «Наташа, все, — сегодня же вам для зверей привезут корм».

«КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, ПЕРВОЕ ВРЕМЯ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО КАКАЯ-ТО ИГРА...»

— Все знают печально известную тюрьму «Лефортово», но многие не в курсе, что так называется и район Москвы...

— ...исторический...

— ...где прошли ваше детство и юность. Говорят, вы были отпетой шпаной — это, правда, легенда?

— Шпана, жулики и бандиты — понятия совершенно разные. В Москве было четыре криминальных района: Марьина Роща, Измайлово, Сокольники и наше Лефортово, и в основном жизнь клубилась у нас вокруг голубятни — именно там собирались все слои местного общества.

— И карманники в том числе, и домушники?

— Все, но ни я, ни другие не знали, что в Уголовном кодексе есть безнравственная, на мой взгляд, статья (она и по сей день сохранилась), которая называется «за недонесение» (наверное, ее надо было сформулировать как-то иначе, потому что звучит это нехорошо).

На голубятне разговоры велись откровенные, но тогда абсолютно немыслимо было, чтобы кто-нибудь на кого-нибудь стукнул, — даже представить такое смешно. Я был нормальным шпаной-голубятником...

— ...и много хлопот, небось, доставляли родителям и учителям?

— Каюсь: бедокурил, плохо учился, и меня изо всех школ выгоняли (хотя и по разным причинам). В одной, кажется

342-й, я пробыл ровно один урок и перемену — хватило. Когда только туда пришел, меня предупредили: «Дуров, смотри, не попадайся директору — она двухметрового роста, с усами, поэтому зовут ее Таракан. Жуткая тетя, строгая и, чуть что, исключит». Ну ладно, а, как вы знаете, когда попадаешь в новую школу, обычно тебя проверяют...

— ...на вшивость...

— Ну да, и вот, пробегая мимо, кто-то плечом меня — бух. Пришлось тоже его зацепить: он — шмяк. Встал и на меня с кулаками, я дал сдачи: в общем, пошло-поехало! Целый класс на меня накинулся, а я, надо признаться, умел за себя постоять: спиной встал сразу к стенке и давай молотить кулаками. С толпой ведь драться очень удобно — важно только самообладания не терять. Смотришь: та-а-ак, сейчас тебя будет бить этот, а пока размахнется, ты его уже убираешь: об стенку бабах! — и соперника нет. Конечно, губа висит, ухо оторвано, но все нормально — их же вон целый класс.

Вдруг слышу крик: «Таракан! Таракан!». Все врассыпную, и появляется тетя — почему-то в белом халате, как Эльза Кох, и с усами, как у Буденного (ну, может, чуток поменьше). Вынула вот такенный ключ — даже не знаю, где она его взяла! — и стала бить им меня по лбу, приговаривая: «В нашей школе драться нельзя».

Чувствую: шишка на лбу набухает, а сам совсем о другом думаю. «Где там, — прикидываю, — сзади меня на табуретке бочонок стоит с фикусом?», и только она устала, сказал: «Подожди». Подставку из-под фикуса — хвать, к директрисе придвинул, ключ у нее выдернул, на табуретку забрался и... «Дура здоровая, — закричал, — бить человека по голове нельзя! Будешь знать, как детей обижать!» — и по лбу ее тем же ключом — хрясь! У нее тоже шишка стала расти, а я продолжаю: хлоп, хлоп! — понимая, что в этих стенах не задержусь. Лишь уморившись, оружие свое в окно выбросил, и такая была у меня, как говорят сейчас, энергетика, что ключ этот пробил насквозь два стекла — как пуля! — и улетел на улицу, а я спокойно поставил фикус на место и пошел домой.

— Веселым вы пацаном были!

— Родителям объявил: «Я в этой школе уже не учусь — пойду в следующую».

— Нынешней молодежи, я думаю, психология сорванца Левки Дурова вполне понятна — куда труднее представить, что во время Великой Отечественной войны, когда немцы вовсю наступали и стояли уже у стен Москвы, дети дежурили ночами на крышах домов и тушили падающие с неба зажигалки...

— Вообще, когда началась война, первое время казалось, что это какая-то игра. Страха не было — он появился, когда завыли от полученных треугольничков-похоронок женщины, когда осколки посыпались и стали передавать тревожные сообщения с фронта. Тут вот мы поняли: что-то страшное происходит.

— Вам 10 лет было...

— Ну да. Потом все равно привыкли... Немцы со своих самолетов каждый день зажигалки сыпали. Бомбочка-то простенькая — размером сантиметров в 30, зеленый стабилизатор и дюралевого цвета цилиндрик — весила килограмм, но пробивала крышу...

— ...и ваша задача в чем состояла?

— Надо было ее погасить. Сперва ошибались, в воду по привычке совали, а зажигалка — температура-то колоссальная! — разбрызгивала кипяток, как бенгальский огонь. Все моментально руки ошпаривали, лица, и только потом усвоили, как надо с ней обращаться. Зайдешь со стороны стабилизатора, возьмешь спокойно — Господи! — и в песок: «Т-ш-ш-ш!». Повоняет она и умрет. Мы, помню, соревновались, у кого стабилизаторов больше. У меня набралось, по-моему, 47 штук, но до других ребят далеко было. Немцы их тысячами бросали, а вообще, прилетали фашистские самолеты странно: всегда в одно и то же время город бомбили.

— Низко летели?

— По-разному, и звук мотора у них был не такой, как у наших. У наших: «Ж-ж-ж!», а у них: «У-у-у!». Почему? Даже не знаю. Сидим на крышах, а сверху: «У-у-у!» — пошли на Сокольники, «У-у-у!» — в сторону центра, к Красной площади, а эти над нами летят — давайте за трубы прятаться. Вокруг бомбы взрывались, рядом сыпались зажигалки...

Вы вот спросили, низко ли они летали... Первое время совсем низко, потому что чувствовали себя в небе хозяевами. Однажды вся Москва стояла, разинув рот, и смотрела, как средь бела дня три самолета немецких за истребителем нашим гонялись. Играли с ним, как кошка с мышкой: «Як» (он почему-то был красного цвета) уходит — они за ним, бедняга туда-сюда — «мессеры» следом, а потом как ударили с трех сторон, он на глазах у всех чирх! — разлетелся на маленькие кусочки, исчез. Было страшно, потому что безнаказанность вызывающая...

Мы в Лефортовском дворце тогда жили (извините за слово «жили»), но это был на самом деле дворец. Там два таких полукруга — мы говорили «полуциркуля» — бывшие конюшни екатерининские. Вы бы их видели: стены толщиной полтора метра...

— Из них коммуналки сделали?

— Ну да: комнаты вытянутые — бывшие стойла. У нас обитало 12 семей, и на всех был один туалет. Однажды, когда сидели на крыше этого Лефортовского дворца, прямо над нами неожиданно тройка вынырнула. Помню, я удивился, что шасси у них были почему-то не убраны. Немецкие самолеты летели на нашем уровне, потому что здание было довольно высокое (хоть и двух-трехэтажное, но по теперешним меркам приблизительно с пятиэтажку). Идут они, короче, прямо рядом, на расстоянии пяти метров, и вдруг вижу: из кабины немец — лицо у него такое красивое! — в упор на меня смотрит, еще и глазом мне подморгнул.

— Кошмар!

— Пролетели и стали набирать высоту, а потом: оп-па! — свалились в пике и давай бросать бомбы. На Яузе парапет повалили — мы потом ходили глазеть! — и в госпиталь гарнизонный попали — тот самый, знаменитый, имени Бурденко. Мы там, смешно сказать, работали: перед ранеными выступали и даже при ампутации присутствовали — к этому привыкаешь.

«НУ КТО ИЗ БОЛЬШИХ АКТЕРОВ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ, ЧТО ИГРАЛ МОЛОДОГО ОГУРЦА?»

— Правду ли говорят, что по Москве ходили тогда люди, покрытые двухсантиметровым слоем вшей?

— По Москве? Такого не помню, а кстати, вы знаете, вши появляются не от грязи и не от отсутствия мыла — это первый признак войны. Мгновенно они распространяются как в окопах, так и у мирного населения, и объяснить этот феномен не может никто. Почему исчезают голуби, понятно — их съедают, а вот эта мерзость откуда — не знаю.

Мне на глаза слой вшей (за неэстетичность простите) попался в эвакуации. Мы с мамой однажды разминулись — это было в Астрахани в речном порту, — и я шел по молу, который весь шевелился, — они под ногами хрустели. Тело чесаться начало моментально. Гляжу: солдатики фанерками вшей разгребают, делают жгуты из соломы, по кругу раскладывают и поджигают. Пока солома тлела, они, сидя в чистом кружочке, снимали гимнастерки и бутылкой их, как скалкой, проглаживали: «Тр-р-р, тр-р-р!» — такой треск стоял! Тут же горел маленький костерочек, над которым бойцы потом выжигали одежду, чтобы надеть уже чистую. Им же на фронт, а вши — это страшно: сыпным тифом можно было заболеть мгновенно. Жуть! Зрелище было чудовищное, и я его хорошо запомнил.

— «Моей первой ролью, — признались когда-то вы, — был зад лошади». Пошутили?

— Нет, это же Конек-Горбунок. В афише к спектаклю, правда, не уточняли, кто голову изображает, а кто круп, — указывали только, что играют два человека. В Центральном детском театре, где начиналась моя актерская биография, все обязаны были через это пройти — такая вот дедовщина!

Этот театр в то время в Москве гремел: уникальная труппа, потрясающая режиссура, замечательные художники... У меня фотография сохранилась (по-моему, она есть в книжке, которую вам подарю), так вот, на ней гости одного из премьерных спектаклей — Утесов, Михалков-старший, Марецкая, Бабочкин. На других не менее известные лица присутствовали, театр был очень знаменитый, но, помимо человеческих ролей, там имелся и растительный репертуар.

— Нечеловеческий...

— Скажем так, хотя я, например, этим горжусь. Ну кто из больших актеров может похвастаться, что играл Молодого Огурца? Не какого-то задрипанного, пожелтевшего — в самом соку, и у меня есть афиша, где указано: Молодой Огурец — Лев Дуров. Красиво же, правда?

— Вечно Молодой Огурец!

— Нет-нет (смеется), было написано просто «молодой», а какой Репейник из меня получился! Вот придумали почему-то, что он с башкой красной ходит, а мне хотелось что-нибудь эдакое, эротическое вставить. У Репья же жена Петуния была, и в конце спектакля у них рождался репьеночек, так на сцену я выходил с куклой, которой красную башку сам наклеил.

Кого только не играл: пуделя Артемона, Козла из сказки (еще и пел: «Как у бабушки козел, у Варварушки седой»), Говорящую тучку в спектакле «Цветик-семицветик»... Эфрос, который его ставил, недоумевал: «Левка, ничего я не понимаю — какая еще Говорящая тучка? Придумай хоть что-нибудь», — и я придумал.

Там же еще был полет на высоте семь метров, поэтому я вырезал из фанеры облако с лейкой, сделал грим бога Саваофа и утром к Эфросу пришел: «Анатолий Васильевич, сейчас покажу». Он посмотрел и сказал: «Вот ты и будешь играть». Я-то надеялся, что роль кому-то другому придумываю, а оказалось — себе: вот и летал. Там замечательный текст был. Сперантова добрую волшебницу играла...

— Валентина Александровна, да? Прекрасная актриса!

— Замечательная, и потом, с ее голосом все детство прошло. Телевизоров-то практически не было, только радио, и каждый день по нему объявляли: «Читает Валентина Сперантова». Она всегда детские пьесы перед микрофоном исполняла: «Красный галстук», «Сын полка», а в «Цветике-семицветике» в образе волшебницы ко мне обращалась: «Здравствуй, Тучка». — «Здравствуй, мать! Что изволишь приказать?». Она говорила что-то вроде: «Снега-града нам не надо. Ты листочки поскорей теплым дождичком полей. По листочкам постучи, только нас не замочи». Я спускался, поливал цветочки, и в конце у меня была коронная фраза — она и детьми, и взрослыми на ура принималась. У власти тогда был Хрущев, и я говорил: «Полечу теперь опять кукурузу поливать». Восторг в зале был невероятный, и под овации я улетал.

(Продолжение в следующем номере)

Лев ДУРОВ: «Ира моя — украинка, очень красивая, к ней все так и липли. Ухажеров она спрашивала: «А балберка у тебя есть? Нет? А вот у Дурова есть!». Ни у кого, кроме меня, этой штуки не было...»

Лев ДУРОВ: «Ира моя — украинка, очень красивая, к ней все так и липли. Ухажеров она спрашивала: «А балберка у тебя есть? Нет? А вот у Дурова есть!». Ни у кого, кроме меня, этой штуки не было...» Публицист, телеведущий и автогонщик Алексей МОЧАНОВ: «Мы думаем, по Донецку ходят заросшие зомби с пулеметами и криками: «Путин, помоги!», но это не так»

Публицист, телеведущий и автогонщик Алексей МОЧАНОВ: «Мы думаем, по Донецку ходят заросшие зомби с пулеметами и криками: «Путин, помоги!», но это не так» Основатель «Коммерсанта» Владимир ЯКОВЛЕВ — россиянам: «Уезжайте и, главное, увозите детей!»

Основатель «Коммерсанта» Владимир ЯКОВЛЕВ — россиянам: «Уезжайте и, главное, увозите детей!» Несостоявшийся расстрел Майдана: кто давал добро, как происходило хищение оружия и где оно сейчас

Несостоявшийся расстрел Майдана: кто давал добро, как происходило хищение оружия и где оно сейчас Актриса, участница комик-труппы «Маски» Наталия БУЗЬКО: «Я перед Муратовой трепещу, и был лишь один случай, когда решилась задать ей вопрос: «Кира, а почему мы в таких платьях будем сниматься?». — «Считайте, что это бред сивой кобылы», — ответила она. С тех пор я ей вопросов не задаю»

Актриса, участница комик-труппы «Маски» Наталия БУЗЬКО: «Я перед Муратовой трепещу, и был лишь один случай, когда решилась задать ей вопрос: «Кира, а почему мы в таких платьях будем сниматься?». — «Считайте, что это бред сивой кобылы», — ответила она. С тех пор я ей вопросов не задаю» Театральный режиссер Дмитрий БОГОМАЗОВ: «Государство должно содействовать свободе развития личности, а не плющить голову. Сегодня в России тот же совок, еще и агрессивный, а совок я очень не люблю»

Театральный режиссер Дмитрий БОГОМАЗОВ: «Государство должно содействовать свободе развития личности, а не плющить голову. Сегодня в России тот же совок, еще и агрессивный, а совок я очень не люблю» Каждый отвечает за себя

Каждый отвечает за себя Российский историк Евгений ПОНАСЕНКОВ: «Сжигание продуктов — старый языческий обряд жертвоприношения. Россия вернулась в XVI век со всем его мракобесием»

Российский историк Евгений ПОНАСЕНКОВ: «Сжигание продуктов — старый языческий обряд жертвоприношения. Россия вернулась в XVI век со всем его мракобесием» Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1941 года: «Война идет такими темпами, что если день нет особых известий, это уже хорошо»

Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1941 года: «Война идет такими темпами, что если день нет особых известий, это уже хорошо» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги