Эпоха

Личный переводчик Хрущева, Брежнева и Горбачева Виктор СУХОДРЕВ: «Брежнев вручил мне золотые часы «Омега» и произнес: «Это тебе от меня — носи на здоровье! Бери и никому об этом не говори»

Дмитрий ГОРДОН. «Бульвар Гордона» 25 Сентября, 2014 00:00

Часть V

«У ГРОМЫКО БЫЛА ИДЕЯ ФИКС: ПРИВОЗИТЬ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ИЗ НЬЮ-ЙОРКА ШЛЯПЫ»

— Это правда, что у вас существовала негласная обязанность привозить членам Политбюро из Нью-Йорка шляпы?

— Это у Громыко идея фикс такая была: презентовать их, по крайней мере, так называемой большой тройке — Брежневу, Подгорному и Косыгину (а потом еще и Андропову)...

Почему-то за пределы узкого набора: шляпы и белые рубашки — фантазия Громыко не выходила. Или белые рубашки, шляпы и иногда галстуки, но самых мрачных расцветок, без каких-либо ярких пятен или, Боже упаси, узоров. Вот эти предметы гардероба мне и поручалось приобретать, причем Громыко знал все размеры, они у него были записаны: ворот и длина рукавов, если это касалось рубашек, и, соответственно, окружность головы, если речь шла о шляпах.

Из книги Виктора Суходрева «Язык мой — друг мой».

«С Громыко мы находились на Кубе — оказались там потому, что, возвращаясь из США, с сессии Генассамблеи ООН, сделали остановку на острове по приглашению кубинского руководства.

Разместили нас в отдельных гостевых коттеджах, расположенных вокруг небольшого озерца, а поскольку в переговорах я не участвовал, два дня попросту отдыхал.

Накануне нашего отлета, вечером, Фидель Кастро решил устроить ужин на свежем воздухе. Где-то на окраине или даже за городской чертой Гаваны находилось излюбленное, по словам работников нашего посольства, место отдыха Фиделя, и туда он и пригласил всю советскую делегацию.

На Кубе в это время стояла сильная жара, поэтому Кастро попросил передать Громыко, что ужин будет совершенно неофициальный, чисто дружеский, и, очевидно, зная Андрея Андреевича, специально подчеркнул: «Никаких галстуков, никаких костюмов». Попросил даже нашего посла уговорить Громыко явиться в рубашке с короткими рукавами и летних брюках.

Перед выездом все мы собрались у дома, в котором остановился Громыко, выстроился кортеж автомашин, и вдруг ко мне подошел посол: «Вот увидите, он выйдет в галстуке и в своем плотном темном костюме, то есть в том виде, в котором переговоры вел, — этого я и боюсь, ведь Кастро специально и очень настойчиво просил, чтобы он пришел в летней одежде».

Мы все, разумеется, надели сорочки с короткими рукавами — у кубинцев очень популярна рубашка навыпуск, с четырьмя накладными карманами, и в ней, если она белого цвета, считается приличным появляться даже на официальных приемах (это и понятно — жара там совершенно нестерпимая).

Посол обратился ко мне: «Вы же его хорошо знаете — может, уговорите надеть что-то полегче?».

Я поднялся на второй этаж — Громыко вышел, как и предполагал посол, в плотном шерстяном костюме. В помещении это было еще ничего, потому что работали кондиционеры, а на улице... Я произнес: «Андрей Андреевич, извините, но Кастро просил надеть что-нибудь легкое».

Я старался вовсю, чуть ли не умолял его понять, что это и политически важно, ибо Кастро хочет продемонстрировать именно дружеское общение, подчеркнуть, что встреча абсолютно неформальная, не продолжение переговоров.

Громыко поморщился и спросил: «Суходрев, вы действительно так считаете?». — «Андрей Андреевич, я в этом убежден: все, кто здесь с вами находится, весь состав посольства и, конечно, кубинцы — все без исключения будут в рубашках с короткими рукавами и без галстуков». — «Н-да, — недоверчиво протянул Громыко. — Ну хорошо, будь по-вашему».

Он развернулся, ушел к себе, а через 10 минут вновь вышел. Пиджака на нем не было, рубашка и галстук остались те же, а поверх рубашки он надел куртку бежевого цвета, застегнув ее аж до самого узла галстука. Не могу ручаться, но мне показалось, что эта куртка была шерстяная — во всяком случае, достаточно плотная.

«Ну вот, Суходрев, — сказал Андрей Андреевич, — я пошел-таки на компромисс!».

Из книги Виктора Суходрева «Язык мой — друг мой».

«С Косыгиным у Громыко были постоянно натянутые отношения — друг друга они недолюбливали (со стороны Громыко это объяснялось, может быть, тем, что к Косыгину прохладно относился сам Брежнев), и это чувствовалось даже в повседневном общении, хотя внешне они этого особенно не выказывали.

Вспоминается такой эпизод... На переговорах в Ташкенте между президентом Пакистана Айюб Ханом и премьер-министром Индии Шастри Советский Союз выступал посредником. Руководителем нашей делегации был Косыгин, и Громыко, конечно, тоже вошел в ее состав.

Косыгин занимался на этих переговорах челночной дипломатией: ездил в резиденцию премьер-министра Индии, а оттуда — к президенту Пакистана, поскольку напрямую те друг с другом не разговаривали.

Однажды Косыгин с Громыко приехали в резиденцию Шастри в одном лимузине и, соответственно, вернуться должны были вместе, в этом же автомобиле. После окончания беседы все вышли к машинам, я быстро сел в свою «Волгу», чтобы не отстать потом от лимузина Косыгина и Громыко, и вдруг вижу: Громыко, что-то сказав Косыгину, внезапно поворачивает назад и возвращается в здание. Позже выяснилось, что он забыл свою папку, — такого с Громыко никогда не случалось (я, по крайней мере, подобного не припомню).

Косыгин как ни в чем не бывало сел в лимузин и укатил — не стал ждать. Мы же остались, а через минуту вышел Громыко. Не обнаружив лимузина, он начал растерянно озираться по сторонам, явно не зная, что делать. Выглядело это довольно необычно: министр иностранных дел стоит на улице в одиночестве, без сопровождения, без машины. Я направился к нему. Заметив меня, Громыко обрадовался: «Суходрев, у вас есть машина?».

Не знаю, ездил ли Андрей Андреевич когда-нибудь до этого в обычной «Волге», но он долго усаживался, устраивая свои ноги. Всю дорогу сидел, насупившись, поджав губы, и молчал — мы тоже, естественно, не вымолвили ни слова. Приехали в особняк, в котором поселили Косыгина, вошли в дом, поднялись на второй этаж... Председатель Совета Министров сидел в гостиной — увидев Громыко в нашем сопровождении, он с издевкой посмотрел на него, улыбнулся и ехидно заметил: «Ну что? Папку забыл? Все секреты, небось, разгласил...».

«О ХРУЩЕВЕ НИЧЕГО ПЛОХОГО СКАЗАТЬ НЕ МОГУ: СО МНОЙ ОН ВСЕГДА ДЕРЖАЛСЯ ОЧЕНЬ ТЕПЛО, ДАЖЕ МЯГКО»

— Вам наши руководители когда-нибудь что-то дарили?

— Нет, ничего, хотя... Один-единственный раз я пришел на очередные какие-то переговоры, и помощник Брежнева Александров-Агентов, который всегда хотел быть первым во всем, сказал мне: «Виктор Михайлович, после беседы Леонид Ильич хочет вам подарить часы». Обычно я садился за Т-образным столом на председательское место: Брежнев слева, а иностранные гости справа, и вдруг вижу: часы «Омега» лежат. Они, конечно, внимание мое привлекли — что-то внутри подсказывало: это те самые, и исподтишка я их начал разглядывать. Ну и действительно, когда беседа закончилась и гости стали прощаться, Брежнев меня попросил: «Витя, останься». Он взял со стола часы, вручил мне и произнес: «Это тебе от меня — носи на здоровье! Бери и никому об этом не говори».

— Золотые часы, красивые?

— Да, очень. Швейцарские...

— Идут до сих пор?

— До сих пор, но сейчас их уже не ношу.

— У вас была каторжная работа, а сколько ежемесячно вам за нее платили?

— Как любой сотрудник Министерства иностранных дел, я получал зарплату соответственно моей должности, выслуге лет и дипломатическому рангу — по тем временам не маленькую, но и не особо большую.

— Кто из советских вождей, с которыми вы работали, более всего был вам симпатичен как личность?

— Вы знаете, ничего плохого не могу сказать о Хрущеве, и хотя понимал, что какие-то планы его сумасбродны, со мной он всегда держался очень тепло, даже мягко.

Никита Сергеевич вообще умел различать и оценивать вклад каждого, и если считал, что свою работу человек делает хорошо, соответственно к нему и относился. Это у него что-то такое, идущее от сохи, от земли было, мужицкое...

|

| Визит 37-го президента США Ричарда Никсона (второй справа) в Москву, 1971 год. Андрей Громыко, Виктор Суходрев, Алексей Косыгин, Николай Подгорный и Леонид Брежнев |

Из книги Виктора Суходрева «Язык мой — друг мой».

«Утром Никита Сергеевич собрался на пляж и предложил мне составить ему компанию — я, разумеется, не отказался. Надо сказать, он очень любил воду: несмотря на свое грузное тело, легко и подолгу плавал своеобразным брассом, а если море штормило, перебирался в бассейн.

Пошли мы к морю, плывем, и вдруг Хрущев говорит: «Слушай, завтра я собираюсь в Крым — там отдыхает президент Ганы Кваме Нкрума: давай-ка со мной поедем. Я оттуда в Москву и тебя захвачу — у тебя когда отпуск кончается?». Я: «Послезавтра уже надо быть на работе, да и вещи все в Сухуми оставил». — «Ну, я думаю, мы Андрея Андреевича (Громыко. — Д. Г.) уговорим, — заверил меня Никита Сергеевич, — пару деньков добавит, а насчет вещей — дам команду, все упакуют и привезут».

На том и порешили, но, узнав о поездке в Крым, неожиданно взбунтовалась жена: как это, мол, чужие люди будут собирать по всему номеру ее вещички?

Словом, пришлось самому мне нестись в пансионат, в спешке упаковываться и мчаться обратно, в Пицунду.

Хрущев решил отправиться в Крым морским путем, потому что для него был построен какой-то новый катер, очень быстроходный и мощный, и он хотел его опробовать. Перспектива морской прогулки меня, конечно, обрадовала — катер роскошный: белоснежный, с удобными каютами, обставленными мягкой мебелью, просторной палубой с шезлонгами и тому подобным.

Никита Сергеевич сказал, что до Сочи на машине поедет: по дороге собирается совершить «наезд» на какой-то колхоз, посмотреть новый санаторий. Такие «наезды» он очень любил, так что до Сочи, где была запланирована ночевка, мы плыли без первого секретаря — вместе с его маленьким внуком Ванечкой.

Хрущеву очень повезло, что не отправился с нами, — только мы вышли за пределы пицундской бухты, как появились белые барашки, а потом пошла сильная волна, начало укачивать. Сконструированный на базе торпедного, катер шел на высокой скорости, но это лишь усиливало болтанку. Ванечке стало плохо — как, впрочем, и моей жене, и чем-то помочь было нельзя: в общем, когда сошли в Сочи, мои спутники были зеленого цвета.

В порту между тем собралась толпа зевак: такого красивого катера никому видеть не доводилось, да еще несколько «Чаек» подъехало — тоже для тех лет невидаль.

Мы все на сочинскую госдачу отправились, а вскоре туда приехал Никита Сергеевич — узнав о состоянии внука и моей жены, а также ознакомившись с прогнозом погоды, он решил отказаться от морской прогулки и вызвал спецсамолет.

Мы все на сочинскую госдачу отправились, а вскоре туда приехал Никита Сергеевич — узнав о состоянии внука и моей жены, а также ознакомившись с прогнозом погоды, он решил отказаться от морской прогулки и вызвал спецсамолет.

От адъютантов я получил информацию, что в таком-то часу Хрущев ждет всех на ужин, но жена сказала, что даже думать о еде не может. Вдруг через несколько минут раздается стук в дверь и входит сам. «Ну, где тут наша морячка?» — спрашивает, улыбаясь. «Никита Сергеевич, по-моему, я умираю», — отвечает моя жена. Хрущев еще веселее: «Ничего подобного. Считайте, что я даю вам приказ — подняться и через 10 минут быть за столом. Обещаю: все будет хорошо — рюмочка коньяка с лимоном, и все образуется: вы меня еще благодарить будете».

Что интересно, это подействовало: жена поднялась, привела себя в порядок, выполнила приказ насчет рюмочки с лимоном — и все как рукой сняло.

Да, действительно, такое не забывается: стук в дверь — и входит Никита Сергеевич: приветливый, заботливый...

На следующий день уже самолетом мы отправились в Крым, в Ялту — там, в Ореанде, нас поселили на так называемой первой даче. Первая — соответственно для первых лиц государства: это был большой особняк сталинской архитектуры, пышно обвитый диким виноградом. Построили его давно, но Сталин здесь никогда не бывал, потому что вообще не любил жить у моря. Все дачи, предназначавшиеся для него, даже в той же Ялте, как правило, строились в горах, а Хрущев, напротив, очень любил отдыхать именно у моря. Дача была трехэтажной, белокаменной, с несколькими верандами, на которых летом, в хорошую погоду, подавали обед и ужин.

Окна нашей спальни на третьем этаже выходили на небольшую террасу-солярий, где по утрам вместе со своим инструктором Никита Сергеевич делал зарядку. Ходил, приседал — прямо как в санатории, только что без аккордеона (было, конечно, забавно смотреть на его фигуру в длинных синих трусах и майке). Хрущев исправно выполнял упражнения, а поскольку нашу дверь и окна прикрывала полупрозрачная сетка от насекомых, не замечал, как на него мы поглядываем.

В те дни курьезный случай произошел. Когда Никита Сергеевич находился на даче, помимо его личной охраны, по всему периметру участка дежурили специальные подразделения охраны из местной службы безопасности. Естественно, все было обнесено стеной, хотя и не очень высокой: казалось, неприступное место.

У Хрущева был довольно твердый распорядок дня: с самого утра, как я уже говорил, зарядка, затем массаж в пляжном домике, морское купание и, наконец, завтрак.

Мне посоветовали ходить купаться, когда Никита Сергеевич находится на массаже, потому что сразу после него он плавает и немедленно идет переодеваться и завтракать, а опаздывать к столу не положено — так поступали и его домочадцы.

Хрущев не любил, когда охрана постоянно торчала перед глазами, бурчал, что и без нее все хорошо охраняется, и отсылал от себя подальше, поэтому, если Никита Сергеевич находился на пляже, телохранители дежурили на расстоянии примерно 70-80 метров от него, под навесом.

В тот день все было, как обычно: после купания Хрущев направился к дому, шел не спеша, за ним, метрах в 10-ти, следовал телохранитель, а мы — чуть дальше. Пляж кончился, началась асфальтовая дорожка. Справа — довольно крутой откос, уходящий вверх метров на 30, на нем — кустарник, за которым виднелся каменный забор, и вдруг я просто оцепенел: сверху, по этому откосу, что-то покатилось, и это «что-то» было человеком, мужчиной. Кубарем, поднимая облако пыли, он скатился буквально к ногам Никиты Сергеевича, поднялся и начал что-то доставать из кармана.

Слава Богу, это был всего лишь конверт. Мужчина торопливо стал говорить, Хрущев спокойно стоял и его слушал, но тут подбежали охранники, схватили непрошеного гостя и увели.

Позже, во время завтрака, Никита Сергеевич с невозмутимым видом рассказывал об этом инциденте присутствующим. По его словам, тот человек просил принять какое-то письмо, но Хрущев не взял его, потому что тот сделал все не по правилам, не по закону. Оказывается, мужчина этот и с ним еще две женщины приехали откуда-то издалека, сумели перелезть через каменный забор, притаились в кустах и ждали там до утра, пока Никита Сергеевич не появился.

Вот вам и хваленая охрана! — вся эта система оказалась легко преодолимой даже для обычных мирных людей. Охране, конечно, тогда крепко досталось — наверняка были предприняты и какие-то меры по ее усилению».

— Очень уважал я председателя Совета Министров СССР Косыгина, потому что он был практически единственным в тогдашнем руководстве политиком с высшим образованием (пусть и текстильный окончил институт, но ленинградский). Говорил грамотно, на действительно хорошем, красивом русском языке — интеллигентный был человек, который тоже проявлял ко мне какое-то очень теплое отношение.

|

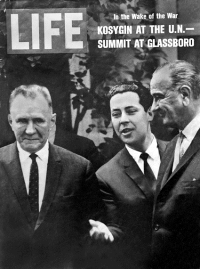

| Алексей Косыгин, Виктор Суходрев и 36-й президент США Линдон Джонсон. «Джонсон с Косыгиным вели долгие беседы, а я умирал от зубной боли — накануне в Нью-Йорке мне вырвали зуб, и, видно, не очень удачно — образовался флюс. С распухшей щекой я поехал в Гласборо — таким и запечатлен на фотографии, размещенной на обложке журнала Life» |

«Джонсон с Косыгиным вели долгие беседы, а я... умирал от зубной боли — накануне в Нью-Йорке мне вырвали зуб, и, видно, не очень удачно — образовался флюс. С распухшей щекой я поехал в Гласборо — таким и запечатлен на фотографии, размещенной на обложке журнала Life, вышедшего в том же месяце.

Разумеется, я принимал обезболивающие таблетки, но они помогали мало, и когда в самый разгар беседы между Джонсоном и Косыгиным прекратилось действие очередной пилюли, к тому же последней, боль вспыхнула с новой силой. Джонсон, обратив внимание на мученическое выражение моего лица, спросил: «Что с вами?». — «Извините, господин президент, но мне только вчера вырвали зуб». Джонсон с участием произнес: «О-о, мы вас понимаем — недавно у нас было то же самое, и нам тоже было очень больно».

Именно так он и сказал, по-королевски, — «мы»: так шутят на его родине, в Техасе, но в устах Джонсона эта шутка прозвучала серьезно.

Он тут же нажал кнопку звонка, вошел помощник, и Джонсон попросил позвать врача.

Плавное течение беседы нарушилось. Косыгин спросил, в чем дело, я ответил, он также выразил свое сочувствие. Вскоре врач принес таблетки, боль довольно быстро прошла, но до конца беседы оба, и Косыгин и Джонсон, нет-нет да и бросали на меня сочувственные взгляды.

Это человеческое участие глубоко меня тронуло — оно и было, пожалуй, одним из самых ярких личных впечатлений от той поездки в Гласборо».

— ...Вопреки тому, что на лице у Косыгина всегда была какая-то мрачность написана, на самом деле он мог и шутить, и смеяться. Любил, например, коньячку выпить.

— Говорят, молдавского?

— Да, и сколько Анастас Иванович Микоян ни пытался его уговорить пить армянский коньяк, всегда отнекивался, и на банкетах ему подавали молдавский. Кстати, и Микояна, который был одним из самых доверенных лиц Хрущева в дипломатических вопросах, я уважал за его острый ум, проницательность и какую-то грамотность, особенно в экономике, но не только.

«ЧАРЫ ИНДИРЫ ГАНДИ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ НА ВСЕХ — ДАЖЕ НА НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

— Как говорили о нем: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича»... По вашим словам, из мировых лидеров вас более всего впечатлил Кеннеди...

— Безусловно, а если уж, так сказать, горизонт расширить, назову еще и Индиру Ганди — многолетнего премьер-министра Индии, дочь великого Джавахарлала Неру, с которым мне тоже удалось встретиться. С Индирой Ганди много раз доводилось общаться — она была исключительно обаятельной женщиной, и ее чары распространялись на всех, даже на наших руководителей.

— По слухам, она была жесткой...

— Свои просьбы, во всяком случае, всегда подавала в очень убедительной, но в то же время мягкой, проникновенной форме.

— Это правда, что английский язык госпожа Ганди знала намного лучше, чем хинди?

— Да, она действительно получила блестящее английское классическое образование, а когда по протоколу, скажем, во время банкета, который она устраивала во дворце для нашего руководства, речи положено было произносить на хинди, она сама, как мне рассказывали, расставляла в словах ударения. Очевидно, какую-то неуверенность тут и вправду испытывала, а вот по-английски говорила совершенно свободно.

|

| Встреча Алексея Косыгина с Индирой Ганди, Виктор Суходрев (второй справа). «Я всегда с интересом следил за ее речью, движениями, мимикой, жестами, за тем, как мастерски она ведет переговоры — умело, грамотно, на прекрасном английском» |

Из книги Виктора Суходрева «Язык мой — друг мой».

«Я всегда с большим уважением относился к Индире Ганди, с интересом следил за ее речью, движениями, мимикой, жестами, за тем, как мастерски она ведет переговоры — умело, грамотно, на прекрасном английском.

Несомненно, она была незаурядной женщиной, и, конечно же, имела врагов.

На протяжении 18 лет мне не раз приходилось принимать участие в переговорах с Индирой Ганди и в Москве, и в Дели, но память почему-то цепко хранит именно трагические мгновения...

На похоронах Ганди я оказался вместе с направленными в Индию от советского руководства председателем Совета Министров Николаем Александровичем Тихоновым и первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР Василием Васильевичем Кузнецовым, который когда-то, после окончания мною института, взял меня на работу в МИД.

По сравнению с похоронами Шастри проявления народного горя, скорби и, я бы сказал, всеобщей растерянности было в эти траурные дни куда больше: Шастри умер своей смертью, а Индиру зверски убил один из ее охранников.

Весть об убийстве Ганди застала Тихонова и Кузнецова на пути с Кубы, где они находились с официальным визитом, — проделав длительный перелет из Гаваны до Москвы, чуть ли не в тот же день они вылетели в Дели. По личному указанию Громыко я отправился вместе с ними.

Когда мы приземлились в Дели, уже стемнело, но прямо с аэродрома поехали в резиденцию Индиры Ганди. Стояла несусветная жара, на улицах была большая неразбериха — официальные кортежи с гостями сновали туда-сюда, подъезжали, отъезжали, создавая заторы на узких и плохо освещенных делийских улицах. По дороге мы часто останавливались, и несколько раз Тихонов оборачивался и спрашивал почему-то у меня: «Товарищ Суходрев, почему мы стоим?», но откуда мне было знать? — я ведь прилетел вместе с ними.

Вокруг царила такая страшная безысходность, что ее почувствовали даже мои старцы... Вопросов ко мне больше не было, они молчали.

Приехав в резиденцию, мы прошли через анфиладу комнат в небольшой зал, где находилось тело Индиры Ганди. Лежало оно на невысоком постаменте, у изголовья стоял переносной кондиционер, но он явно не справлялся со своей функцией, потому что, подойдя поближе, я заметил, что красивое лицо Индиры уже тронуто тленом. В Индии покойных обычно не бальзамируют и не гримируют, и я почувствовал, как при виде темных пятен на этом недавно прекрасном лице сжалось сердце. (Помню, после того как мы вернулись в Москву, жена сказала, что даже по телевизору было видно, что я испытывал сильное потрясение).

Обойдя постамент, мы оказались рядом со столом, на котором лежала Книга скорби. Кто-то из индийцев перевернул страницу, подал Тихонову ручку, тот сел и задумался. Обычно в таких случаях посольство старается заранее подготовить траурный текст, но сделать это на сей раз не успели. Тихонов поднял голову и спросил у меня: «Товарищ Суходрев, что писать?».

Подсказать было некому. Даже начальник секретариата Тихонова Борис Бацанов куда-то исчез, не увидел я и посла... Тогда я нагнулся к Николаю Александровичу и стал негромко диктовать: «Вместе со всем индийским народом... скорбим в связи с безвременной кончиной... великой дочери Индии...». Тихонов медленно выводил текст трясущейся старческой рукой.

На следующий день была кремация. Жара стояла такая, что казалось, все вокруг плавится, и мне стало жаль двух своих старцев, которые стойко это переносили.

Сын Индиры, Раджив, поджег огромный костер — началась долгая процедура сожжения тела.

После гибели Ганди премьер-министром назначили Раджива, и наша делегация во главе с Тихоновым его посетила. Выразив официальные соболезнования, мы провели непродолжительную деловую беседу. На выходе, прощаясь, Раджив подал руку и мне, и я сказал: «Простите меня — я нахожусь здесь всего лишь в качестве переводчика, но очень хорошо и давно знал вашу мать, уважаемую шримати Индиру Ганди, поэтому примите и от меня самые сердечные личные соболезнования — для меня, поверьте, это тоже большое горе». Раджив опустил глаза и прошептал: «Спасибо. Спасибо...».

...Несколько лет спустя Раджива постигла печальная участь его славной матери».

— Запомнились мне еще и встречи с премьер-министром Канады Трюдо — он был абсолютно непосредственным и очень доброжелательным человеком.

|

| С Дмитрием Гордоном. «Ощущаю ли я себя частью советской истории? Если быть скромным, то нет, а исходя из того, что видел и знаю, наверное, да» |

Из книги Виктора Суходрева «Язык мой — друг мой».

«После окончания московской части визита премьер-министр Канады Трюдо отправился в Киев. Не посетить украинскую столицу он не мог — в Канаде, как известно, проживает много выходцев из Украины, а в ряде районов голоса украинцев вообще имеют решающее значение на выборах.

На Украине Трюдо принимали радушно, однако и там он внес некоторую сумятицу в привычный ход официального визита. После всех мероприятий — официальных бесед, возложения венков, посещения музеев и Лавры — Трюдо изъявил вдруг желание посетить в Киеве дискотеку или ночной клуб, где со своей женой мог бы потанцевать, причем пойти он хотел только с женой, чтобы никого из официальных сопровождающих, а по возможности и охраны, не было. Просьбу эту он передал через меня — к тому моменту у нас сложились неплохие личные отношения (они, кстати, продолжались потом много лет и после того, как он ушел из большой политики).

Начальник нашей охраны попросил 15-20 минут на подготовку — тут же были мобилизованы украинские коллеги, и через некоторое время он мне сказал, что все готово: Трюдо с женой могут отправляться на дискотеку. Он попросил также передать премьер-министру, что насчет охраны тот может не беспокоиться, — он ее не увидит. Я обрадовал Трюдо: все улажено, а дискотека находится очень близко от резиденции — на Крещатике.

«Вот и отлично, — ответил Трюдо, — тогда мы пойдем пешком».

На этот раз все было так, как хотел гость: никто его не сопровождал (кроме, разумеется, охраны), но и она старалась быть незаметной (я тоже пошел — на всякий случай).

Те, кто бывал в Киеве в мае, наверное, помнят, что в это время там замечательно. В тот вечер по ярко освещенному Крещатику гуляли толпы молодых людей, смеялись, разговаривали — многие сидели под каштанами на скамейках. На Трюдо никто внимания не обращал — никому и в голову не могло прийти, что этот модно одетый пижон с бакенбардами, идущий в обнимку с худенькой длинноволосой девчонкой, — премьер-министр Канады.

В клубе-дискотеке Трюдо провели к столику, накрытому на двоих, и началась шикарная имитация жизни якобы ночного клуба: убавили свет, музыка играла вовсю, «посетители» танцевали. Трюдо с женой выпили немного шампанского и тоже пустились в пляс — так прошло часа полтора. Танцевала канадская пара весьма бойко и зажигательно».

— На мой взгляд, вы разбирались в политике — во всяком случае, были в ней подготовлены — не хуже наших генеральных секретарей, а могли бы — ну чисто теоретически — оказаться на их месте?

— Не думаю.

— Такие умные были на тех постах не нужны?

— При том строе — точно нет.

«МОЯ ГОЛОВА ХРАНИТ МНОГО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН, НО СЕЙЧАС ВСЕ ОНИ УЖЕ УСТАРЕЛИ»

— Доступ к секретным материалам по роду своей деятельности вы имели?

|

| Первая жена Виктора Суходрева — Инна Кмит |

— Конечно, все документы, с которыми накануне важных переговоров знакомился, носили гриф «Секретно» или «ЦК КПСС. Совершенно секретно», да и я по своей основной работе не только переводчиком был, но и сотрудником дипломатической службы, в обязанности которого входило ознакомление и с шифроперепиской, и с другими секретными материалами. Я и готовил их, кстати.

— Ваша голова хранит много государственных тайн?

— Разумеется, но сейчас все они уже полностью устарели.

— В то время резиденты зарубежных разведок за вами охотились?

— Нет, но у меня даже из КГБ интересовались: «Никогда каких-то подходов к вам не было?». — «Нет, — я ответил и добавил: — Думаю, их и не может быть». — «А почему?». — «Потому что, если они, эти представители чужих разведок, хоть в какой-то степени умные, знают: коль мне такое доверено, точно уж не предам».

— За вами следили?

— Я допускаю, что телефоны мои, наверное, прослушивали, но чтобы замечал за собой какую-то постоянную слежку — этого утверждать не могу.

— Во времена Золотой Орды русские князья брали толмачей на все переговоры, но возвращались уже без них: убивали как лишних свидетелей, а вы никогда не боялись, что свои же могут и вас устранить?

— Ну, вероятно, могли бы, если бы что-нибудь натворил, но, по крайней мере, за те два развода, что у меня были, не тронули (хотя некоторые угрозы звучали).

— Все равно вам было доверено столько тайн и секретов, столько информации, которая не просто на вес золота — а на политику мировую может влиять: вас это иногда не пугало? Не зря же народная мудрость гласит: «Меньше знаешь — крепче спишь»...

— Меня не пугало, потому что был твердо уверен: то, что мне известно, никуда дальше не просочится.

— Приходилось ли вам выполнять конфиденциальные поручения советских секретных служб?

— Нет, никогда — по той же причине. Они понимали, на каком уровне я работаю, поэтому рисковать, что называется, подставлять меня не решались.

— Это правда, что вы принимали участие в судьбе знаменитого разведчика Конона Молодого?

— Не самого Конона, а его связников — о них сейчас уже много рассказано.

|

| Теща Виктора Михайловича — легендарная советская актриса Татьяна Окуневская с дочерью Ингой |

— О нем, а его связниками были американские евреи, их настоящая фамилия Коэны. Когда в США нависла угроза над Рудольфом Абелем, их оттуда вовремя вывезли, переправили в Англию как Питера и Хелен Крогер — по легенде они были поляками, а когда Конона Молодого из-за предательства работавшего на него англичанина поймали, заодно захватили их и посадили на 30 лет (по официальной версии, в результате предательства начальника отдела оперативной техники польской разведки Голеневского, завербованного ЦРУ. — Д. Г.). Молодого потом обменяли, как в свое время и Абеля, а эту пару никак не выпускали, и потом я действительно имел к облегчению их участи непосредственное отношение.

— Их таки освободили?

— Да, в 1969 году в обмен на арестованного в СССР агента МИ-5 Джералда Брука...

— Куда же они уехали?

— В Москву, но через Варшаву, потому что легенду надо было сохранить — они же «поляки». Так получилось, что в самолет «Лондон — Варшава», на котором Коэны-Крогеры улетели, пробрались и журналисты, а потом написали (я прочитал об этом в английских газетах), что в Варшаве к самолету, который встал не на общую стоянку, а где-то в сторонке, подъехала черная «Волга» или еще какая-то машина, Крогеров раньше всех вывели по трапу и куда-то увезли, а на самом деле пару разведчиков просто переместили в другую часть аэропорта, где стоял Ту-104, на котором они благополучно прилетели в Москву.

— Конон Молодый Героем Советского Союза стал, а Коэны?

— Они нет. Моррис, как по-настоящему звали Питера, получил, по-моему, орден Боевого Красного Знамени, а его жена — Красной Звезды или наоборот. Ну, что-то в этом роде... (Леонтина Тереза Коэн до последних дней продолжала работать в Управлении нелегальной разведки СССР — выполняла специальные задания, выезжала в различные европейские страны для организации встреч с разведчиками-нелегалами. В 1996 году за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленные при этом мужество и героизм ей присвоено звание Героя России посмертно. — Д. Г.).

«РОМАНОВ С ТИТО И БЕРИЕЙ У МОЕЙ ТЕЩИ НЕ БЫЛО»

— На пенсию вы вышли в чине генерал-полковника?

— Я вышел на мидовскую пенсию, имея ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса. Да, если вспомнить, что когда-то в МИДе носили форму, то на погонах у меня было бы без просветов три больших звезды, то есть действительно генерал-полковник — над этим, наверное, можно смеяться, но это так.

— Ваша супруга Инга Дмитриевна — дочь легендарной советской киноактрисы Татьяны Окуневской. Прославленная теща рассказывала вам когда-нибудь в подробностях о своей шестилетней отсидке в сталинских лагерях и о том, почему же туда попала?

— Непосредственный повод мне, разумеется, известен, хотя ей много чего шили: и шпионаж, и антисоветскую агитацию... Осудили ее за связь с иностранцем.

— С лидером Югославии Иосипом Броз Тито?

— Нет, эту историю она в своей книге во многом, скажем так, приукрасила.

— Хорошо, но роман с Берией у нее был?

— Нет.

— Он же, Татьяна Кирилловна утверждала, ее домогался и изнасиловал...

— Не знаю, но того, что она пишет в книге, точно не было. Это мне моя жена Инга сказала, которая опять же вспоминает, что поведала маме о связи, которую имела с Берией ее соученица по страшим классам средней школы. Вот ту действительно Берия...

— ...изнасиловал...

|

| С супругой Ингой Дмитриевной Суходрев-Окуневской-Варламовой у себя дома под Москвой, на Николиной Горе |

— Да, она не единожды бывала у него в особняке и посвящала в эти тайны Ингу, а та уже передавала их маме.

— Сам Тито был в вашу тещу влюблен?

— Мог быть в какой-то степени, но бурного романа, конечно же, не было — в Югославии она была вместе со своим мужем, известным советским писателем Борисом Горбатовым.

— Кому это когда мешало?

— Это другой вопрос, но нет — эту историю преувеличили. Роман у нее случился с Владо Поповичем — был такой посол Югославии в Москве.

— Не опасались жениться фактически на дочери врага народа?

— Нет, к тому же Татьяна Кирилловна врагом народа уже не была — ее полностью реабилитировали.

— Говорят, в советское время вы дерзкие поступки себе позволяли — например, были подписчиком журнала Playboy — и вам на глазах соседей его торжественно на московскую приносили квартиру...

— Это неправда, но привозил его из каждой своей командировки (Playboy продавался повсюду, а теперь уже и в Москве давно выходит на русском), и потом, глядя на журналы, мог вспоминать, когда и в какой стране был.

— Ваша дача, где вы постоянно живете, находится на Николиной Горе: соседнее имение принадлежало Сергею Михалкову покойному, а теперь его детям Андрону и Никите...

— Непосредственно — забор в забор — мы граничим с Андроном, но у них с Никитой, по сути, общий участок.

— Отношения вы с ними поддерживаете?

— Нет, но братьев я хорошо знаю. Никиту с его раннего-раннего детства помню — я тогда еще в школе учился, а с Андроном мы более-менее когда-то дружили.

— С Сергеем Владимировичем вы общались?

— Шапочно, но он знал меня, я его. Иногда мы даже мнениями по каким-то политическим вопросам обменивались...

— Это правда, что вы дружили с Высоцким?

— Истинная.

— Близкой была дружба?

— Я бы сказал, очень приятной. Не хочу опять же преувеличивать, но как-то мы отдыхали почти целый месяц в Пицунде, а в Москве Володя бывал у нас дома с гитарой и пел. Вместе мы встретили два Новых года — в гостях у известного кинорежиссера Александра Митты, и к ним с Мариной домой приходили: однажды прекрасный вечер провели вчетвером. Могу, кстати, определенно сказать: сколько бы ни было у меня встреч с Володей, при мне он не поднял ни одной рюмки спиртного.

— Рассказывают, что вы были связующим звеном между Высоцким и Брежневым...

— Нет, просто после Володиной смерти Марина попросила о помощи. На похороны я пойти не мог по служебным причинам, но Инга была, а я уже к концу поминок пришел. Марина Влади утащила меня в Володин кабинет и просила отредактировать и передать письмо Брежневу с просьбой о том, чтобы эта квартира осталась за семьей Высоцкого и была превращена в музей (о том, что такая просьба последует, жена заранее предупредила меня по телефону). Я позвонил Александрову-Агентову, потому что мало ли какое отношение к этому наверху будет, а мне очень не хотелось бы...

— ...получить отказ...

— ...взять письмо, которое я не смог бы по назначению передать. Об этом я рассказал Андрею Михайловичу, он ответил: «Берите», после чего я помог Марине отредактировать текст, потому что по-русски она говорила прекрасно, но наших бюрократических тонкостей не знала...

— Конверт вы передали Брежневу лично?

— Нет, на следующий день переслал фельдсвязью Александрову-Агентову, который потом сообщил мне, что ему даже и докладывать генеральному не пришлось — этот вопрос он решил сам, позвонив председателю исполкома Моссовета Промыслову.

«КАКОЙ ЖЕ Я СТАРЫЙ: С МАРШАЛОМ ЖУКОВЫМ ОБЩАЛСЯ, КОГДА ОН БЫЛ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ И ЧЛЕНОМ ПОЛИТБЮРО»

— Вы, я знаю, коллекционируете трубки...

— Есть такое.

— И много уже собрали?

— Штук 30 — это из тех, которые у меня рядом с моим любимым креслом находятся: я их по очереди курю, потому что и трубки должны отдыхать.

— Раритеты, подаренные вам кем-либо из политических деятелей, имеете?

— Одна трубка досталась мне от многолетнего премьер-министра Великобритании от Лейбористской партии Гарольда Вильсона, который был знаменитым трубочником. Как-то с премьер-министром Австралии Гофом Уитлемом я в Ленинград ездил, где меня отвезли к знаменитому нашему мастеру по изготовлению трубок Федорову, и тот показал мне альбом со своими работами, а потом руками развел: «Я понимаю, что вы не просто посмотреть пришли, но, увы, ничего готового у меня сейчас нет». Пообещал через пару недель порадовать — и так получилось, что именно в это время я снова прилетел в Ленинград, уже с Вильсоном.

Заглянув к Федорову, получил от него прекрасную английскую трубочку — она была так хороша, что мне захотелось подарить ее Вильсону, с которым мы на следующий день улетали в Москву (жена — свидетельница этой истории). Пришел к нему в салон, где он сидел с бумагами какими-то, и сказал: «Я только вчера один раз ее выкурил». Вильсон был очень доволен (любой трубочник — взрослый ребенок!) — полез в свой кейс и достал трубку знаменитой фирмы Dunhill.

— Свою?

— Ну да. «По удивительному стечению обстоятельств, — заметил, — она новая, я ее выкурил один раз»: так вот и получилось, что мы обменялись подарками. Трубочки, кстати, были удивительно похожи — обе средних размеров, классической прямой английской формы.

— Русская пословица гласит: «Язык мой — враг мой», но для вас он оказался другом, и не случайно свою книгу воспоминаний вы так и назвали «Язык мой — друг мой». Увы, наша беседа подошла к концу, и у меня остался, пожалуй, один вопрос. Скажите, иногда, раскуривая, может быть, наедине очередную трубку и думая о своей жизни, вы представляете, что это все было с вами, что вы причастны к истории не только Советского Союза — многих стран — и были одним из тех, кто волей-неволей участвовал в принятии эпохальных решений?

— Вы знаете, сейчас начинаю об этом думать с некоторым благоговением. Вот недавно российское телевидение дважды (один раз Володя Познер в своей программе, потому что его отец принимал участие в спасении этой пленки, а второй — телеканал «Россия. Культура») показало неизвестное интервью с маршалом Жуковым. Когда я его смотрел, просто не выдержал и сказал жене: «Инга, Господи, какой же я старый, ведь с этим человеком — маршалом Жуковым — общался, когда он был министром обороны и членом Политбюро, пока Хрущев его не убрал».

Ощущаю ли я себя частью советской истории? Если быть скромным, то нет, а исходя из того, что видел и знаю, наверное, да. Не каждому, согласитесь, выпадает такое...

Киев — Москва — Киев

Психиатр Тина БЕРАДЗЕ: «Болен ли Путин шизофренией? Почему меня не спрашивали об этом, когда с Грузией он поступал так же, как сегодня с Украиной?»

Психиатр Тина БЕРАДЗЕ: «Болен ли Путин шизофренией? Почему меня не спрашивали об этом, когда с Грузией он поступал так же, как сегодня с Украиной?» Трижды Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН: «Бабушка моя целительницей и гадалкой была, 96 лет прожила... Ее дар и мне передался — если прокляну, человек умрет, рак на начальной стадии вижу... Уезжая из Украины в октябре 12-го года, я сказал: «Весной революция будет, и Януковича, как Муссолини, вниз головой повесят»

Трижды Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН: «Бабушка моя целительницей и гадалкой была, 96 лет прожила... Ее дар и мне передался — если прокляну, человек умрет, рак на начальной стадии вижу... Уезжая из Украины в октябре 12-го года, я сказал: «Весной революция будет, и Януковича, как Муссолини, вниз головой повесят» Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав ШУШКЕВИЧ: «После 20-летней отсидки советскую власть мой отец любил совершенно безумно»

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав ШУШКЕВИЧ: «После 20-летней отсидки советскую власть мой отец любил совершенно безумно» Личный переводчик Хрущева, Брежнева и Горбачева Виктор СУХОДРЕВ: «Брежнев вручил мне золотые часы «Омега» и произнес: «Это тебе от меня — носи на здоровье! Бери и никому об этом не говори»

Личный переводчик Хрущева, Брежнева и Горбачева Виктор СУХОДРЕВ: «Брежнев вручил мне золотые часы «Омега» и произнес: «Это тебе от меня — носи на здоровье! Бери и никому об этом не говори» Михаил КАСЬЯНОВ: «На протяжении последних 10 лет Путин с Медведевым разрушают Российскую Федерацию»

Михаил КАСЬЯНОВ: «На протяжении последних 10 лет Путин с Медведевым разрушают Российскую Федерацию» Профессор МГУ Андрей ЗУБОВ: «Сама того не желая, Украина выступает могильщиком путинского режима»

Профессор МГУ Андрей ЗУБОВ: «Сама того не желая, Украина выступает могильщиком путинского режима» Анзори АКСЕНТЬЕВ-КИКАЛИШВИЛИ: «Таких объективных и независимых журналистов, как Дмитрий Гордон, которые были бы совестью нации и честно доносили бы информацию до тех, кому она необходима, у нас, к сожалению, нет»

Анзори АКСЕНТЬЕВ-КИКАЛИШВИЛИ: «Таких объективных и независимых журналистов, как Дмитрий Гордон, которые были бы совестью нации и честно доносили бы информацию до тех, кому она необходима, у нас, к сожалению, нет» Кто виноват?

Кто виноват? Виктор ШЕНДЕРОВИЧ о санкциях: «И не ищите, чем еще нас прищемить: мазохисты от боли только возбуждаются»

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ о санкциях: «И не ищите, чем еще нас прищемить: мазохисты от боли только возбуждаются» Борис НЕМЦОВ: «Закон об «особом статусе» Донбасса только обострит ситуацию»

Борис НЕМЦОВ: «Закон об «особом статусе» Донбасса только обострит ситуацию» Бывший советник Владимира Путина Андрей ИЛЛАРИОНОВ: «Решение об особом статусе отдельных регионов Украины — стратегическая ошибка руководства страны»

Бывший советник Владимира Путина Андрей ИЛЛАРИОНОВ: «Решение об особом статусе отдельных регионов Украины — стратегическая ошибка руководства страны» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги