Легендарный режиссер театра и кино Марк ЗАХАРОВ: «Горин — последний человек в моей жизни, который мог совершенно по-хамски, грубо сказать: «Что ты делаешь? Как тебе не стыдно?! Это пошлятина, Марк», а сейчас все говорят: «Марк Анатольевич, правду скрывать не станем, есть Станиславский, а потом сразу вы»

Сейчас в жизнь вступило поколение, воспитанное на голливудской продукции, которое в подавляющем большинстве знаменитую кинопритчу Захарова не видело, а жаль — мне иногда кажется, что, если бы молодые люди, которые вышли в 2014-м на Майдан, ее посмотрели, осмыслили, впитали в себя, ошибок мы наделали бы гораздо меньше.

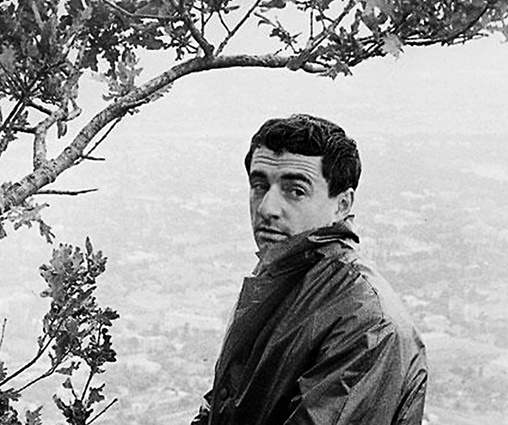

Марк Анатольевич всегда был кинематографическим и — прежде всего — театральным бунтарем: на шаг опережал время, раздвигал границы возможностей, пробивал бреши в запретах и косности, боролся с цензурой и стереотипами. Он давно застолбил себе место в истории советской, российской культуры, и пусть его менее удачливые коллеги сокрушаются, что театр в России уже не больше, чем театр: в «Ленкоме», который Захаров возглавляет немыслимые 45 лет, каждый вечер — неизменный аншлаг. Вопреки всем переменам и катаклизмам, он умудряется сохранять любовь публики и благосклонность власти, но вот парадокс: чем громче аплодисменты, чем обильнее проливаемый на голову Марка Анатольевича дождь из премий и наград, чем весомее поддержка властей, тем сильнее опускаются уголки захаровских губ, тем мрачнее его вид.

Почему лицо этого наделенного уникальным чувством юмора человека похоже на театральную маску не комедии, а трагедии? Кто-то скажет: разменяв девятый десяток, проводив в мир иной самых блистательных ленкомовских актеров и потеряв любимую жену, он каждой клеточкой организма осознает: снаряды рвутся все ближе — и страдает от того, что не видит рядом достойного преемника, которому можно передать любимое детище из рук в руки. Может, это и так, но рискну предположить, что дело все-таки в другом. По-моему, Марку Анатольевичу отравляет жизнь мысль о том, что люди будут помнить не только его философские фильмы и новаторские спектакли, но и унизительные компромиссы с властью, а завистники и «доброжелатели» составили их списочек уже давно.

В 1991-м Марк Захаров сжег перед телекамерами свой партбилет.

В 1992-м напечатал в «Известиях» духоподъемную статью «Визит к президенту».

В 1993-м, на девятый день после расстрела Белого дома, на праздновании его 60-летия присутствовал московский мэр Юрий Лужков и другие представители власти.

В 97-м юбилей «Ленкома» открывал президент России Борис Ельцин лично.

В 2000-м Марк Анатольевич, по собственному признанию, вместе с именитыми коллегами Юрием Любимовым и Константином Райкиным принимал участие в протокольном акте, который ознаменовал выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента России.

В 2014-м прославленный режиссер явно надеялся отмолчаться, отсидеться в стороне, однако в итоге вынужден был громогласно отмежеваться от деятелей культуры и искусства, выступивших против агрессивных действий российского президента в Крыму и в Украине, и публично поддержать путинскую внешнюю политику.

В России, где издавна отношения интеллигенции и власти — это особенный, очень сложный и запутанный клубок проблем, такие шаги воспринимаются, мягко говоря, неоднозначно, но режиссер — не писатель, который может писать в стол, не живописец, чьи картины оценят по достоинству потомки, и Марку Захарову, который до 40 лет, когда он пришел в «Ленком», успел ощутить все прелести бездомного творческого существования, это известно лучше, чем кому бы то ни было.

Пожалуй, он мог бы прожить без звания народного артиста СССР и четырех Госпремий (одной — СССР, и трех — России), не будучи полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», но «Ленком» без господдержки выжил бы вряд ли. Что ни говорите, но процветание русского репертуарного театра без щедрого финансирования, обширных связей и доступа в высокие кабинеты сегодня, увы, невозможно.

Марк Анатольевич сделал свой выбор. Он горячо доказывал, что не стоит шарахаться от властных структур, равно как не стоит и относиться к власти пренебрежительно, отстраняться от нее. Он призывал с ней тонко взаимодействовать, добиваясь — шаг за шагом — необходимых перемен, а внутренний голос шептал, вполне по Станиславскому: «Не верю!»...

Наверное, когда-нибудь его биография послужит хорошим материалом для исследования на тему «Художник и власть». Кстати, фильм «Убить дракона» стал последней работой режиссера в кино, обращенном в отличие от театра к вечности.

Захаров, по-моему, все сказал.

Единственный вопрос, на который он до сих пор не знает ответа: удалось ли ему убить дракона в себе?

«В Перми я поменял кожу, естество свое поменял»

— Марк Анатольевич, сегодня, глядя на вас, увенчанного всеми мыслимыми лаврами, трудно поверить, что после окончания ГИТИСа вы были отвергнуты столичными театрами и поэтому отправились по распределению на Урал. Скажите, а когда вы, коренной москвич, в Богом забытой Перми оказались, это стало для вас трагедией?

— Вы знаете, нет, и хотя воспринималось, конечно, в какой-то момент негативно, я потом понял, что в Перми поменял кожу, естество свое поменял. Из тихого, второстепенного, занятого где-то на вторых планах москвича превратился в лидера, а помогли мне в этом самодеятельный студенческий театр Пермского университета, а также необходимость как-то что-то зарабатывать на жизнь и для той карьеры, которую хотелось продолжать, не скрою от вас, в Москве.

Из интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

«Большую часть детства я провел с мамой — когда мне исполнился год, отец стал жертвой 58-й статьи, по которой репрессировали огромное число граждан Советского Союза, даже совершенно далеких от политики и не занимавших ответственных должностей. Не скажу точно, где папа работал, — знаю, что вел военно-физкультурные уроки. Высшее образование он получить не успел: повезло еще, что все происходило не в 1937-м, а в 1934-м — еще не были введены запреты на переписку и свидания с осужденными.

Чтобы отправиться на лесосплав к мужу, мама бросила учебу в актерской студии Юрия Завадского, а я остался с няней, добрую память о которой сохранил по сей день, и бабушкой с маминой стороны Софьей Николаевной Бардиной — у нее была квартира в парковой зоне при детском доме, которым она заведовала. Бабушка все время притаскивала мне гостинцы, игрушки — благодаря ее заботе о 30-х у меня создалось превратное ощущение достатка и благополучия: я долго думал, что так же счастливо и беззаботно жила вся страна, пока не поумнел...

На лесосплаве отец пробыл недолго — его перевели на поселение в Рязань, запретив жить в Москве, а мама вернулась, чтобы заниматься сыном. По выходным отцу было иногда разрешено приезжать в гости — счастливые моменты детства как раз и связаны для меня с этими короткими побывками. Я просыпался утром, слышал папин голос, стремглав бежал к родителям в комнату, залезал в кровать, а они целовали меня, обнимали, говорили что-то ласковое.

Мать не объясняла, почему в нашей семье все происходит так, а в других иначе, не просвещала, что представляет собой советское общество и что есть сталинский террор, — боялась, что, узнав истинную суть вещей, я могу сказать при посторонних лишнее, и это только усугубит ситуацию. Дабы предупредить и сберечь меня, она перечисляла примеры неосторожно сказанных слов, которые приводили к самым печальным последствиям, хотя себе позволяла иногда ироничные замечания, например по поводу борьбы с космополитами. «Давай-ка буду звать тебя не Марк, а Макар, — с горькой усмешкой говорила мама, — а то как бы чего не вышло».

Я пытался сам найти ответы на некоторые вопросы, делал вид, что учу уроки, а сам думал: почему мы живем в нищете и прошедший войну отец вынужден подрабатывать на вокзале грузчиком?

Во время Великой Отечественной папу призвали в армию, он служил в частях, охранявших столицу. После демобилизации судимость с него сняли, но и в мирные годы отцу пришлось нелегко — преподавание физкультуры в школе он совмещал с разгрузкой вагонов на Москве-Товарной. В 1949 году гайки опять стали закручивать, и ему настоятельно порекомендовали покинуть столицу. Еще несколько лет, прежде чем окончательно вернуться к нам, он прожил в Киржаче Владимирской области — я к нему туда однажды ездил.

Мама так никогда и не вышла на сцену театра — она стала преподавать, руководила детскими самодеятельными драматическими кружками, работала с утра до ночи, таща на себе семью. Помню, одно время вела драмкружок в Марфинской детской колонии НКВД — скорее всего, вынуждена была просто на это предложение согласиться.

Я безумно любил родителей, но особенно почему-то отца: не знаю, как это объяснить, — так сложилось. Очень жалел их за то, что осколки революционного взрыва космических масштабов, произошедшего в нашей стране, посекли их жизни, изменили среду обитания.

Прабабушка и прадедушка по линии мамы были выходцами из разночинцев — прадед имел отношение к ювелирному делу и мог себе позволить подарить жене бриллиантовое кольцо. У родителей отца было имение и семь человек детей — все они, за исключением папы и его сестры, погибли на фронтах, сражаясь за веру, царя и Отечество. Дедушка, занимавшийся журналистикой и водивший дружбу с Гиляровским, ушел на Первую мировую войну с сыновьями и тоже погиб. Мамин отец штабс-капитан Сергей Захаров служил в армии Колчака, вместе с женой и дочерью оказался во Владивостоке. В свое время я не удосужился расспросить маму, как и что произошло дальше, — знаю лишь, что дед один отплыл на пароходе в Австралию, а моя бабушка с мамой остались в коммунистической России...

В итоге этих катаклизмов мы с родителями оказались не в имении, а в огромной коммуналке на улице Заморенова, в комнате, перегороженной надвое фанерой. Бабушка умерла еще в эвакуации, в татарском селе Шереметьевка, куда нас отправили в 1941 году, — там она и похоронена.

Мне прекрасно знакомы радости и быт многонаселенного двора, где мальчишками мы играли в футбол и бегали к немецким военнопленным выменивать у них за еду патроны, гильзы и кольца от гранат. Во фронтовых сборниках артисты Мартинсон и Шпигель вечно изображали немцев с отвратительной внешностью, искаженными лицами и брезгливо искривленными губами, а я однажды увидел документальные кадры пленения вражеского летчика — он выпрыгнул с парашютом из подбитого самолета. На экране был красивый мужчина, блондин со светлыми глазами, который меня буквально очаровал, — видимо, в тот момент во мне зародились зачатки толерантности...

Пленные не вызывали ненависти, им хотелось искренне посочувствовать... Ничего удивительного: сопереживание узникам свойственно русскому менталитету, и еще до революции идущих мимо по этапу каторжан жители деревень подкармливали чем могли — никто не обливал их презрением.

...В ГИТИСе я встретил будущую жену Нину Лапшинову. До поступления в театральный она училась в «Станкине» (Станкоинструментальном институте) на факультете обработки металлов давлением — я до сих пор подтруниваю над ее бывшей специализацией. Там Нину окружали сплошь мужчины-студенты, которые делали за симпатичную девушку проекты и чертежи, — она привыкла, что за ней ухаживают. В «Станкине» существовал драмкружок, который увлекал Нину гораздо больше металлов: преподававший там артист МХАТа Николай Ларин посоветовал ей поступать в театральный, где мы и встретились.

Однажды в перерыве между занятиями Нина, учившаяся на курс младше, подошла ко мне и попросила:

— Говорят, ты хорошо рисуешь карикатуры, — пожалуйста, нарисуй в нашу газету.

— Сейчас не могу, — ответил я, — и вообще не знаю, что рисовать.

И тогда она произнесла слова, после которых мир изменился:

— Захаров-Презахаров, Захаров-Презахаров, пожалуйста, нарисуй карикатуру!

От этих слов меня словно ударило током, вдруг стало совершенно очевидно, что именно эта женщина, не такая уж невероятно красивая и привлекательная (были девчонки и покраше), единственная мне предназначена. Как будто где-то на небесах произошло короткое замыкание... Больше никогда ничего подобного в моей жизни не повторялось, хотя женщины мне нравились и с некоторыми я, возможно, позволял себе сближаться, но углубляться в это не хочется, а тогда, пронзенный небесным током и мыслью о Нининой предназначенности мне, внутренне преобразился. Она, видимо, тоже что-то почувствовала, потому что однажды, встретив в коридоре института, игриво так спросила:

— Я собираюсь домой — пойдешь провожать?

— Не пойду, — ответил я.

Мне не понравилось, что кто-то посягает на мою свободу.

— Захаров-Презахаров, ну разве можно так отвечать?!

В результате я пошел, и состоялся первый поцелуй. В память о нем я снял со стены, рядом с которой мы поцеловались, табличку пожарного сигнала — на ней написано «Б8». Что это значит — не представляю, но табличка до сих пор висит у нас дома...

Впрочем, тогда я не считал нужным форсировать дальнейшие события. Знал: вот Нина — моя женщина, наслаждался хорошим настроением и счастливой беспечностью, а к сближению не торопился, и вдруг встретил свою избранницу на улице под ручку с венгерским студентом — в то время в театральном училось много иностранцев. Я понял, что счастье может пройти мимо, и стал предпринимать шаги, которые обычно делает мужчина, когда женщина ему нравится.

Отучившись положенный срок, Нина последовала за мной. Свой приезд в Пермь она всегда расценивала как подвиг декабристки, а я не пришел ее встретить на вокзал — проспал. Вечером с приятелями праздновал предстоящий приезд девушки, которая готова стать моей женой, и поднять меня в то утро будильник оказался бессилен.

Нина думала, что я заболел, что со мной что-то случилось, а когда вошла в мою комнату, ее возмущению не было предела: «Если бы я знала, как все на самом деле, развернулась бы и уехала!», но я показал виновный в моей неявке будильник и тут же выбросил его в окно. Этот жест на Нину подействовал, и она осталась на полтора театральных сезона — ее официально пригласили актрисой в Пермский театр.

До тех пор наш брак считался гражданским — в Перми мы поставили в известность о наших отношениях государство и расписались в городском загсе, больше напоминавшем избушку на курьих ножках.

Нине давали хорошие роли, но все-таки настал момент, когда она захотела вернуться в Москву, сказала, что ее зовет к себе Гончаров, а заодно берет и меня: «Ну ладно, и мужа привозите...».

Если бы не жена, я, скорее всего, остался бы в Перми и жизнь моя пошла бы по другому сценарию. Меня пытались задержать, обещали звание заслуженного артиста — серьезный фетиш для периферии...

Когда Андрей Александрович Гончаров увидел вывезенного из провинции мужа воочию, он не смог скрыть разочарования, и с Ниной у него тоже как-то не срослось. Она в итоге стала работать в театре известного сатирика Владимира Полякова, который теперь называется «Эрмитаж», а раньше именовался Московским театром миниатюр, но поначалу у Полякова не было никакого помещения, и с тем, как он его получил, связана интересная история.

Поляков пошел на обед ни больше ни меньше к... Леониду Ильичу Брежневу и выхлопотал себе театр. Будучи на фронте, Владимир Соломонович писал поэмы и стихи, которые ходили по рукам, передавались из части в часть. Похабно-казарменная поэма об адюльтере, случившемся в армии, была особенно популярна — она рассказывала о происшествии в нескольких вариантах: как бы его преподнесла оперетта, серьезный театр и кинематограф. Солдаты и офицеры хохотали, цитировали и обсуждали поэму, и в один прекрасный день Поляков получил приказ срочно явиться к полковнику Брежневу.

Чтобы его выполнить, нужно было ползти через простреливаемое немцами поле, и, рискуя жизнью, приказ Поляков исполнил, а представ перед Брежневым, услышал: «Читай поэму!». Поляков прочел, Леонид Ильич пришел в восторг и сохранил о Владимире Соломоновиче добрую память. В мирное время, будучи генсеком, Брежнев пригласил Полякова отобедать, принял его как старого фронтового приятеля и отозвался на просьбу — у Театра миниатюр появился небольшой особнячок в саду «Эрмитаж».

В отличие от Владимира Соломоновича мне с женой до решения квартирного вопроса было еще далеко — жили у Нининых родителей: одну из трех комнат, метров 10-12, теща выделила нам. Тесть, работавший в торговле, заботился, чтобы в семье был полный достаток, — от меня же особого проку не было ни семье, ни сцене. Я изображал восставший народ в спектакле «Угрюм-река» в Московском театре имени Гоголя, но деньги приносил в семью исправно, имея дополнительный приработок — рисовал карикатуры в журналы «Советский цирк» и «Огонек». Когда теща узнала, что за страничку с рисунком мне заплатили 300 рублей, сказала: «Вот этим и надо было заниматься, а не валять дурака на сцене!».

«Большую часть жизни я при жестком цензурном прессинге прожил, и это хорошо»

— Вы 45 лет «Ленком» возглавляете, который все эти годы процветает, между тем, говорят, век хорошего театра недолго — от семи до 15 лет максимум...

— Это все-таки не совсем так. Эту версию мхатовцы распространили, но когда на подмостки у них вышли молодой Грибов, молодой Хмелев, молодая Андровская...

— ...Кторов, Массальский, Степанова...

Да-да-да, и это вот поколение лет на 30 — вплоть до прихода Ефремова — продлило жизнь, существование театра, который начал заканчиваться, ну, наверное, где-то в 40-50-е...

— «Ленком» не устарел, как вы считаете?

— Слава богу, пока нет — так мне кажется. По-прежнему лишние билетики спрашивают и давление на телефоны ощущается, какой-то интерес есть, спрос, хотя, конечно, мы совершенно в новой ситуации. Я все-таки большую часть жизни при жестком цензурном прессинге прожил...

— ...и это хорошо?

— Как ни странно, да — еще Гоголь сказал, что когда у художника на пути барьеры, изобретательность у него повышается.

— Интенсивнее мозги работают...

— И все-таки прессинг не до такой степени должен быть, как у нас, когда спектакль «Три девушки в голубом» четыре года мариновали. Татьяна Ивановна Пельтцер тем временем уже старела, память ее становилась похуже, а у нее громадные монологи были, и это, разумеется, иногда сказывалось.

— Что же бдительных цензоров смущало — неужели слово «голубое»?

— Нет, другое... Там в основном про зарплату говорили, про матерей-одиночек, и я тогда выдал одну фразу, которая настроила меня на то, что порой я могу предсказывать. В сердцах я бросил тем цензорам, которые спектакль не пускали: «Вот подождите, пройдет немножко времени, и Петрушевская в этой пьесе будет восприниматься акварелью — милой, рождественской, приятной во всех отношениях», но это вообще, наверное, закономерно. The Beatles у нас совершенной крамолой считался — его топтали как могли, но самое интересное, что когда «битлы» приехали в США на гастроли, Джон Кеннеди не пустил на концерт свою дочь, чтобы не испортить ее музыкальный вкус. Это свидетельствует, что до некоторой степени все человеки-люди, независимо от того, в каких местах земного шара живут, похожи.

— Вы по натуре самоед?

— Да, наверное.

— Едите себя?

— Ем, все вспоминать начинаю. «Надо было мне вот так Гордону ответить, а я...». Вот завтра дозрею...

— ...и займусь...

— Да, самоанализом.

«На БАМе я смотрел, как ребята шпалы укладывают»

— Хотя бы один спектакль, которым вы, будучи самоедом, абсолютно довольны остались, у вас был?

— Нет. Ну, может, последние спектакли или крайние, как на всякий случай теперь говорят, — «Вишневый сад», «Чайка» и «Шут Балакирев»: несмотря на то что Горин там нецензурную, ненормативную лексику нам оставил. Я, вообще-то, ее не люблю...

— ...но это же не единственное, что он оставил, правда?

— Да, слава богу. Это был свой драматург, последний человек в моей жизни, — жену я не считаю! — который мог совершенно по-хамски, грубо сказать: «Что ты делаешь? Как тебе не стыдно?! Это пошлятина, Марк, — ты деградируешь и этого не замечаешь»...

— Это важно...

— Важно, а сейчас все говорят: «Марк Анатольевич, мы, конечно, правду скрывать не станем: есть Станиславский, а потом сразу вы».

— Горин действительно выдающимся драматургом был?

— По-моему, да. Хотя у него такие немножечко фельетонные вещи остались, на самом деле он иногда, в некоторых поздравлениях, особенно в театральных юбилеях и праздниках, был совершенно неподражаем. Эти монологи, к сожалению, не сохранились... Он был очень смел, остер на язык и вообще мыслитель.

— Какой ваш любимый спектакль в «Ленкоме»?

— Наверное, мне надо поклониться «Тилю» — он в 74-м году появился, и с тех пор ситуация у нас в театре изменилась, ведь до этого, после ухода Эфроса, в «Ленкоме» были тяжелые времена. Когда меня сюда главным режиссером назначили, я сначала спектакль «Автоград-ХХI» выпустил — крикливо-шумно-музыкальный, почти бессмысленный (сейчас так особенно кажется), а потом «Тиля», за которого меня собирались снять и взялись уже серьезно. Даже люди, которые мне сочувствовали, предупреждали: «Марк, наверху принято решение о твоем снятии. Давай мы тебя пока в оперетту переведем — будешь «Сильву» ставить, «Марицу», но я отвечал: «Нет, вот будет распоряжение какое-то, приказ по московскому ведомству — тогда, а так мне будет стыдно в глаза людям смотреть, которых я приручил, которые пришли уже ко мне и которым что-то пообещал».

— Кажется, что вы совершенно успешный режиссер, а явные провалы у вас когда-нибудь были?

— Наверное, один — это когда мы с Шатровым на БАМ отправились. Он сказал, что надо ехать — якобы там что-то такое важное мы почерпнем, что меня сразу во всех смыслах перед московскими и союзными властями реабилитирует, но ничего из этого не получилось.

— Что же вы на БАМе делали?

— Смотрел, как ребята...

— ...шпалы укладывают?

— В том числе. Там до туалета ледяная горка вела — длинная, долгая, и надо было с полкилометра идти. Ну, ночью поменьше...

— Кошмар: где вы и где БАМ?

— Да, страшновато было.

— Вы что-то после этой поездки поставили?

— Спектакль «Люди и птицы» и не угодил никому — ни себе...

— ...ни людям...

— ...ни коллективу...

— ...ни птицам...

— ...ни начальству. Это было абсолютно бессмысленное дело, правда, я познакомился с журналистом Юрием Щекочихиным и с некоторыми молодыми людьми из команды Шатрова — он там какие-то литературные, драматургические курсы вел. Щекочихин произвел на меня очень сильное впечатление.

«Вознесенский признался: «Я не мог читать посвященные Шагалу стихи, потому что, когда говорил: «Ах, Марк Захарович, Марк Захарович!», все думали, что это про тебя»

— В другие театры вы ходите? Посмотреть, кто чем дышит...

— Стараюсь ходить, хотя не буду от вас скрывать, что это большая нагрузка на психику. Когда оперные артисты идут слушать оперу, у них связки устают — вот и для меня это работа тяжелая, но смотреть надо.

— Как зритель вы уже не можете это воспринимать, правда? Только профессионально...

— Да, но надо быть в курсе, что делают Серебренников, Табаков, что еще в каких-то точках происходит — скажем, у Фоменко в Мастерской его имени.

— После просмотров постановок в других театрах настроение и самооценка у вас улучшаются?

— Коварный вопрос, но я вам отвечу со всей искренностью, на которую способен. Моя любимая фраза у Шукшина — я ее наизусть помню! — звучит так: «И в приступе дурной правды он сказал ему, что его жена живет с агрономом» — вот и я в приступе дурной правды скажу вам, что, как правило, настроение у меня улучшается.

Первый мой спектакль, который, собственно, сделал меня режиссером, — «Доходное место» в Театре сатиры, поставленный в 67-м году, — был запрещен где-то после 30-40 показа Екатериной Алексеевной Фурцевой, министром культуры СССР. Я его сначала в детском театре увидел — в ТЮЗе. Заботливые билетеры сказали: «Мы с этого места вас пересадим, потому что, как только начнется действие, ребята из резинок стрелять будут, из рогаток...

— ...и не ровен час...

— ...и не ровен час, в вас попадут», и действительно, начался спектакль и вместе с ним обстрел, но я посмотрел и как-то понял, что можно сделать намного лучше. Гордыня, вообще-то, часто меня посещает, но я ее потом немножечко усмиряю. Я — человек с ироническим отношением и к собственной личности, и к собственной внешности, и к собственным тирадам, которыми сейчас вас одариваю, поэтому сказать, что как-то чересчур возношусь, нельзя.

— Вы настолько ироничны... Помнится, лет 25 назад, когда я брал у вас первое интервью, передо мной пришла девушка с радио, которая, не мудрствуя лукаво, называла вас Марком Захаровичем, при этом вы отвечали на вопросы и на Захаровича откликались...

— Да-да! (Смеется). Даже Вознесенский когда-то признался: «Я, понимаешь, не мог читать посвященные Шагалу стихи, потому что, когда говорил: «Ах, Марк Захарович, Марк Захарович!», все думали, что это про тебя».

— Театр (не только ваш — вообще) еще способен чем-то вас удивить?

— Вы знаете, молодой, новый талант или старое крепкое вино в лице таких мастеров, как Збруев, Чурикова... В общем, продолжают радовать.

— То есть вызвать спектаклем эмоции в вас еще можно?

— Можно, можно.

— Человеческие эмоции — слезы, смех...

— Слезы — нет, ну а смех... Иногда, если какая-нибудь фраза дурацкая, которую я придумал, вызывает повальный хохот и аплодисменты, какие-то секунды счастья у меня наступают.

— Слез нет, потому что уже все выплаканы?

— Может, и так, не знаю.

— Вам не кажется, что до перестройки театр был лучше?

— До перестройки мы за железным занавесом жили, были в своем узком, тесном пространстве заперты, не знали, что происходит вокруг. Сейчас поэты очень негодуют, что, как когда-то, стадионы не собирают, но изменилось время, началась новая информационная цивилизация, открылись границы — мы вошли в конкурентные взаимоотношения со всем миром, и поэтому, если покажешь на сцене сальто-мортале, зритель плечами пожмет: «Ну хорошо, но на Бродвее не хуже делают и мы это на телевизионном экране видим. Ты сотвори что-нибудь такое, чему удивимся». Удивлять новой правдой — хорошая формула, не мною придуманная.

— А есть она, новая правда?

— Вы знаете, есть. Все равно правда — она неоднозначна, как в квантовой механике: там электрон может быть в одном месте и одновременно в другом, так что постепенно, день за днем какие-то новшества возникают, только ситуация изменилась сильно.

«Я цензурный аппарат умолял, на колени становился, плакал, слезы размазывал: «Ну не могу я без слова «засранец» спектакль выпустить»

— После перестройки театр принялся удивлять, и на сцене начались обнаженка, мат и так далее...

— Совершенно верно.

— Вы этого избежали?

— Вы знаете, избежал. Остался у меня в репертуаре «Шут Балакирев» Григория Горина, где тирады из ненормативной лексики есть, но это святое, и когда он пьесу писал, это еще было в новинку, но чтобы сейчас себе что-то такое позволить — нет! Я помню, как в бытность еще цензуры, где-то в 78-м году, спектакль сдавали... Ну, неважно какой, и там Евгений Павлович Леонов своему сыну говорил, извините: «Засранец». Я тогда цензурный аппарат умолял, на колени становился, плакал, слезы размазывал: «Ну не могу я без этого слова спектакль выпустить»... Сегодня таких проблем, слава богу, нет, но есть другие.

— Сейчас вы как художник свободны или все-таки что-то по-прежнему давит...

— Нет, я как бы свободен, но исходя из того, что не так-то и просто вызвать в Москве интерес у людей, которые тебе два или два с половиной часа подарят, из своего графика вычеркнут. Я артистам говорю: «Люди, которые в театр пришли, частичкой своей жизни, можно сказать, пожертвовали, вечернее время — оно дорого стоит, поэтому это очень ценить надо».

— Вы однажды сказали: «Я главный самец в львином прайде», и действительно, все эти годы вашу труппу прекрасные актеры украшают. Любимчики, те, на кого вы спектакли ставите, среди них есть?

— Вы знаете, немножко, может, перебор с дочерью получился.

— Но это же дочь!

— Дочь, и потом она себя в смежных искусствах зарекомендовала. В «Криминальном таланте», например, — был такой фильм...

— ...кстати, отличный...

— ...она снялась хорошо, и поэтому некоторая тяжесть, что на мне висела, ушла. Саша много играет, много играет Чурикова... У нас с ней любовь обоюдная, я надеюсь, хотя Глеб Анатольевич Панфилов есть — муж, замечательный кинорежиссер, который у нас много ставит. Ну и молодые люди есть — другое поколение. Вот Маша Миронова... Я совершенно млею от того, что она на Андрея похожа — в профиль когда встанет...

Из интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

«Машу я знаю с детства, а также ее маму и бабушку. Еще служа актером в Театре имени Гоголя, получал эстетическое наслаждение, встречая очень красивую актрису Раису Градову, которая однажды взяла с собой на гастроли очаровательную маленькую дочку Катю. В другой раз Катю я увидел уже в должности актрисы Театра имени Маяковского, из которого она перешла в «Сатиру». Андрей Александрович Миронов в связи с этим обстоятельством необычайно оживился и воспрянул духом, даже похорошел, и вскоре я отправился в загс, чтобы засвидетельствовать Катино желание выйти замуж за Дрюсика (так ласково мы называли Андрея)».

«Пельтцер обо мне сказала: «Что же это у нас в стране происходит? Вот как только человек ничего не умеет, сразу лезет в режиссуру. Сразу!»

— С острой на язык Татьяной Ивановной Пельтцер поначалу конфликты у вас были?

— Еще в Театре сатиры, но она замечательно по моему адресу прошлась.

— Вредной была?

— Напротив, какой-то такой справедливой старухой. По большому счету, Татьяна Ивановна была человеком добрым, никому гадостей никаких не делала, но сказать могла очень обидные вещи. Например, я уже «Доходное место» упоминал — это был действительно хороший спектакль, и я поначалу развернутую экспликацию сделал — народные артисты собрались, которые роли в нем получили, я им рассказал, как это все хорошо будет, затем пауза воцарилась — как мне показалось, хорошая такая: вот действительно все мои разъяснения режиссерского замысла оценили... Молчание Татьяна Ивановна нарушила, которая сказала: «Что же это у нас в стране происходит? Вот как только человек ничего не умеет, сразу лезет в режиссуру. Сразу!». Ну, я понял, что надо усмехнуться и не обращать внимания, а потом это моя любовь была — в «Ленком» она пришла, проработав 30 лет в Театре сатиры, и с ее стороны это, конечно, поступок великий.

— Закончила Татьяна Ивановна печально...

— Да, вы знаете, из жизни у нас уходят, к сожалению, не так, как в Америке, — на своем ранчо, наслаждаясь лошадьми и правнуками, которые чирикают в садике. У нас артисты, и не только они, иногда покидают этот мир в довольно неприятной ситуации.

— Представить народную любимицу в психиатрической лечебнице, в общей палате — жутко, ужасно...

— (Грустно). Мы что-то делали, условия ей там улучшали, но все равно... В общем, утрата памяти, разрушение мозга — это страшное наказание какое-то, беда!

Из интервью журналу «7 дней».

«В свое время Александр Збруев наводил обо мне справки, пытаясь понять, что же я из себя представляю и можно ли ему оставаться в театре, куда меня назначили главным режиссером. Дело решил Александр Ширвиндт — на вопрос: «Что такое этот Захаров?» — Шура ответил: «Однажды он на полном ходу пересел из одной машины в другую». Как ни странно, Збруева эта информация полностью удовлетворила и успокоила».

Из интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

«Начало репетиций безвестного режиссера-самоучки и именитых актеров Театра сатиры сопровождалось определенными трудностями, но благодаря поддержке Плучека мне ничего не оставалось, как только преодолеть на пути в новую профессию все преграды. Он помог новобранцу, показал, как нужно осуществлять художественное руководство и любить актеров. Мы с Валентином Николаевичем дружили, ходили друг к другу в гости, а однажды после посещения ресторана сели в поезд и поехали в Ленинград просто так, чтобы доказать себе, что еще способны на безрассудные поступки.

За восемь лет, прожитых рядом с Плучеком, я узнал, что к актерам опасно поворачиваться спиной, — могут наброситься и загрызть, а потом будут искренне рыдать над бездыханным телом. На них бесполезно обижаться, единственный выход — любить, гладить по головке и ставить хорошие спектакли: плохих они не прощают. Худрук ответственен за все — он залог успеха или неудачи, от его здоровья, характера и тайных механизмов вдохновения зависит благополучие всего коллектива, но при этом он обречен на вечный суд, иногда страшный. Каждый поступок, жест и чих горячо обсуждаются в театре и за его пределами, в клоаку вздорных, глупых суждений оказываются вовлечены члены семьи худрука, иногда даже его кошки с собаками — по почте приходят анонимки, раздаются телефонные звонки, травмирующие психику близких людей».

Из книги Марка Захарова «Ленком» — мой дом».

«Актерский состав был вне всякого сомнения — основные сомнения вызывал теперь режиссер. Я не сразу это почувствовал, но постепенно в нашей работе возникло определенное напряжение. Репетировать в летнее время с режиссером из студенческой самодеятельности не показалось артистам самым лучшим вариантом в их творческой судьбе. Некоторый скепсис, насмешливые и усталые глаза я ощутил довольно скоро, но в целом состав старался держаться корректно, за исключением моей будущей любви — Татьяны Ивановны Пельтцер. Она еще не знала тогда, что ей суждена большая радость и дальняя дорога вместе со мной в Театр имени Ленинского комсомола.

Постепенно, однако, атмосфера на репетициях улучшалась, хотя, как только встали из-за застольного периода, я попросил в одном эпизоде Татьяну Ивановну бросить с размаху об пол сразу две сковородки, что в полной мере Татьяне Ивановне сделать не удалось. Одна из сковородок подлым образом угодила ей в ногу — Татьяна Ивановна схватилась за нее и очень громко рассказала всем, что она думает о «современной» режиссуре. Рассказ был преисполнен большой разоблачительной силы, в нем присутствовал не только анализ всех негативных сторон этого явления, но и выразительные сленговые выражения, особенно в первой своей части, когда сковородка только что угодила по ноге.

В «Сатире» у Пельтцер с Плучеком были прохладные отношения, но Татьяна Ивановна и об меня зубы поначалу тоже точила, правда, ее ворчанье было не очень серьезное. Она так подыгрывала, она тогда еще не знала, что у нас будет любовь и что она последует за мной в «Ленком». Окончательно мне поверила, когда Фаина Георгиевна Раневская, ее подруга, сказала: «Таня, это замечательный спектакль, и ты замечательно играешь».

Эта реплика стала в наших отношениях поворотной, Пельтцер начала меньше ворчать на меня и подарила несколько гениальных фраз. Если я долго возился с какой-нибудь постановкой, она говорила: «Еще ни один спектакль не становился лучше от репетиций» или «Вот вы, Марк Анатольевич, все сидите, подолгу репетируете, а у Корша каждую пятницу была премьера». Актерского образования у нее не было, не уверен, было ли какое-нибудь вообще, — она весело, незло ворчала по поводу того, «чему там могут научить в театральном».

Спустя много лет я решился повторить ее шутку сыну Маши Мироновой, девятикласснику Андрею. «Знаешь, как говорила бабушка Пельтцер? — спросил я его. — Учиться, чтобы стать актером, совершенно ни к чему. Бери бумагу, пиши заявление, отнесешь в отдел кадров и будешь артистом». Все посмеялись, а на следующий день позвонила Маша: «Марк Анатольевич, из-за ваших шуточек у нас дома скандал — ребенок не пошел в школу, сказал, что и так будет артистом».

В Татьяне Ивановне была фантастическая особенность — она никогда не фальшивила: могла что-то неправильно делать, но никогда не кривлялась, и, думаю, все-таки относилась к режиссерской профессии с уважением. Когда она переходила в «Ленком», сказала мне: «Я у вас буду играть все, что захотите, кроме одного» — и показала пантомимой авангард и современную режиссуру, причем показала блестяще.

Если Пельтцер ворчала, то весело — она укрепила труппу «Ленкома» веселой и мудрой обстоятельностью. Всю жизнь имея дело с комедией, с этим крайне опасным жанром, который нередко с годами превращает актера в безжизненную маску, штампующую набор привычных интонаций, Татьяна Ивановна только оттачивала свое мастерство и усиливала тонкое психологическое построение роли.

Татьяна Пельтцер сбежала к нам в «Ленком» в 73 года — отчаянный шаг! Она всю жизнь была веселая и отчаянная и сыграла в моей жизни и в жизни нашего театра особую, прекрасную роль.

Когда я пригласил в «Ленком» Леонида Броневого, тот поначалу удивился: «Как я буду выглядеть рядом с комсомольцами?», но, подумав, сказал: «А с другой стороны, у вас же там служит вечная пионерка Татьяна Пельтцер! Рядом с ней я за октябренка сойду».

С Татьяной Ивановной мы очень дружили. Казалось, друзей у нее много, и все-таки она была одиноким человеком. Не замужем, без детей, рядом лишь домработница — типичная актерская старость. Время от времени бабушка Пельтцер ездила в Германию навестить Ганса, который когда-то был ее мужем, и сына Ганса от другой жены. Она их очень любила, регулярно писала им письма, и они как-то приезжали в Москву.

До войны в столице существовал Клуб иностранных специалистов, в котором среди прочих состоял и Иосип Броз Тито. Некоторые товарищи, ходившие в клуб, впоследствии стали руководить народно-демократическими республиками, и там, в клубе, Татьяна Ивановна познакомилась со своим Гансом, вышла за него замуж, уехала жить в Германию и даже слышала выступление Гитлера, который ей очень не понравился, — прежде всего как мужчина.

По рассказам Пельтцер, однажды на немецкие автомобильные заводы приехал в командировку русский инженер — они познакомились, и Татьяна Ивановна не устояла перед его шармом. «Это стало известно Гансу, который меня выгнал, и совершенно справедливо», — подытожила бабушка Пельтцер. Инженер, умыкнувший Татьяну Ивановну из Германии, на ней не женился, а Ганс спустя годы свою бывшую жену простил, и в пожилом уже возрасте между ними возникла добрая и трогательная дружба.

Актерская судьба у Пельтцер тоже складывалась непросто — куда бы она ни показывалась, везде ее считали бездарной, и она долго работала машинисткой в каком-то театре, зарабатывая скромные деньги. Первое время по возвращении из Германии Пельтцер была под большим подозрением у надзирающих органов, и когда театр выезжал в Сталинабад (нынешний Душанбе), ее туда не пустили: она же могла передать важную информацию врагам на таджикско-афганской границе. Слава богу, потом времена изменились, и Татьяна Ивановна стала ездить и в Америку, разыскав там дальних родственников, и к Гансу. Ольге Аросевой, которая хорошо знала Пельтцер, я как бы между прочим задал вопрос:

— А какой актрисой была Татьяна Ивановна в молодости?

— Да она никогда и не была молодой.

Ответ мне понравился. Ольги Александровны не стало, никого нет, кто мог бы рассказать о Пельтцер, кроме меня, и со мной ниточка обрывается...

Большие актеры в нашей стране уходят часто не очень складно и не очень красиво. У нее было тяжелое заболевание — потеряла память, потом сознание начало меркнуть... Хотя она до последнего держалась и играла с Абдуловым финал «Поминальной молитвы» — роль, специально написанную для нее Григорием Гориным. Саша был человеком открытым, талантливым — она это ценила, а он расточал ей особые комплименты. К Абдулову у нее было особое отношение, они как-то очень весело дружили. Как встанут болтать и хохотать возле расписания — водой не разольешь.

Когда они в «Молитве» выходили на сцену, Саша ее незаметно щипал — тогда она говорила свою реплику. Иногда невпопад, что тоже было смешно. Она появлялась в финале ненадолго, ей было далеко за 80, но мы безумно радовались, зрители ликовали, и многие действительно не стеснялись слез, понимая, что прощаются со старым русским театром.

Татьяна Ивановна Пельтцер была великой и истинно российской актрисой, ведь мать ее была еврейкой, а отец — немцем».

«Леонова очень любили, считали, что он алкоголик, что надо с ним обязательно выпить»

— Евгений Павлович Леонов, которого до сих пор миллионы людей любят, и чеховского Иванова, и Тевье в «Поминальной молитве» у вас играл...

— Это был великий русский артист, и когда его провожали в последний путь, очередь до Садового кольца тянулась. Его очень любили, считали, что он алкоголик, что надо с ним обязательно выпить, — без этого просто разговора не получится, а на самом деле он был немножко мрачный человек, задумчивый, самоед. Это, между прочим, признак большого комедийного таланта, ведь Чарли Чаплина вся Америка возненавидела за его, так сказать, не то, не оправдывающее ожиданий, поведение, потому что на какие-то анекдоты, шутки, на суету сует такой актер не разбрасывается. Он концентрирует свою силу, энергию для того, чтобы на сцене или кинематографической площадке работать, и Леонов это очень хорошо понимал.

— Евгений Павлович постоянно к начальству ходил, выбивал квартиры...

— Да, он вообще очень много полезного сделал. В то время, понимаете, все доставать приходилось — кирпичи, олифу, известь...

— Лицом работал...

— Работал, и даже пожарные какие-то дела решал — мы же в «Юноне» и «Авось» факел поджигаем. Вот умел он как-то такие проблемы уладить... На нас одно время гонения были, но они периодически возникали, а потом люди постепенно просто забывали, как и что мы нарушили, к тому же, поскольку распоряжения начальства выполняются в России только наполовину, большое количество указаний, которые спускаются сверху, не действуют, не работают.

— Несколько лет назад у меня было очень откровенное интервью с Александром Ширвиндтом. Начали весело: он сыпал историями из своей жизни, много о вас рассказывал, о том, как вы втроем с Андреем Мироновым дружили, а потом одного друга вспомнил — и осекся: «Царствие ему небесное, к сожалению, умер», второго — «Ой, тоже умер», третьего... Начал было о Дрюсике (так с легкой руки Ширвиндта в компании Андрея Миронова именовали) — и он умер. «Е... твою мать, — воскликнул потрясенный Александр Анатольевич, — все умерли!». У вас не возникает иногда такого ощущения, что все умерли?

— Вы, конечно, печальную тему затронули, и, в общем, какие-то лучшие моменты в жизни уже, наверное, к прошлым годам относятся. Такие потери, как уход Андрея Миронова, Евгения Павловича Леонова, Татьяны Ивановны Пельтцер, других замечательных артистов и актрис, — это очень тяжелый момент. Особенно сложно было, когда вдруг почти одновременно отошел от профессии Николай Караченцов — не смог работать, умер Александр Абдулов и почти сразу за ним Олег Янковский.

— Это вообще по театру колоссальный удар был.

— Очень тяжелый, но сейчас молодежь пришла, на нее ставка теперь. Антон Шагин вот появился — звездный такой мальчик.

— Прекрасный актер.

— Да, и если только от успеха с ума не сойдет, все хорошо будет.

Из интервью журналу «7 дней».

«Сашу Абдулова привели ко мне, когда он учился курсе на четвертом, — такой длинноногий, высокий, с добрыми глазами... По внешним данным он очень мне приглянулся, хотя, конечно, я не сразу понял, какой фигурой станет Саша в отечественном театре и кинематографе. У этой фигуры поначалу такие ветры в голове гуляли — только и успевай приводить человека в чувство. Например, по молодости Абдулов постоянно опаздывал на репетиции. «Саша, — негодовал я, когда он, наконец, появлялся в театре, — в чем дело?», и Саша дрожащим голосом объяснял: «Марк Анатольевич, моя любимая девушка тяжело больна, я два часа сидел у ее постели». Эта легенда прокатила у него еще дважды, прежде чем я догадался, что правда там только про постель».

Из интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

«Когда я ездил к Саше в израильскую клинику, по существу, проститься, в палату приходила мерить давление медсестра, у которой под халатом был припрятан фотоаппарат. Стоило Абдулову выйти на пляж, посидеть в тенечке, подышать морем — он практически до последнего дня был на ногах, — объектив фотокамеры, как перископ подводной лодки, выплывал следом, чтобы сделать снимок. Он бесился, а я пытался успокоить: «Саша, надо расплачиваться за любовь зрителей».

Думаю, последнее время популярность ему была уже не нужна — Сашу согревала только семья: он стремительно угасал, понимал это и очень радовался ребенку, новой любви.

В личную жизнь артистов я не вмешивался. Иногда мне рассказывали, что у кого происходит, а когда ветры в голове ходили ходуном у Абдулова, я чувствовал: он пребывал словно в состоянии турбулентности. Однажды ко мне пришли двое с Лубянки: «Повлияйте на своего артиста — он влюбил в себя американскую шпионку». Товарищи из столь мощного предприятия были крайне недовольны этим обстоятельством и решили, что пресечь роман могу только я.

Мне показали Сашины объяснительные записки, где было написано, что он снимался в «Абыкновеном чуде». Он же, бедолага, не учился, а собирал в Фергане хлопок: там все дети собирали хлопок — если энное количество не сдашь, в следующий класс не переведут. Саша самообразовывался в кинематографе — раньше других купил хорошую аппаратуру и посмотрел знаковые советские, американские и французские фильмы. Бывает, человек меняет себя, читая книги, а Абдулов преобразился посредством кино.

...Так случилось, что я пережил многих своих актеров, которых сам же за руку привел в «Ленком», но никто не заменит (по крайней мере, для меня) Евгения Леонова, Татьяну Пельтцер, Александра Абдулова, Олега Янковского...

Тяжелее всего я переживал смерть Саши — хоронить человека, которого мальчишкой выводил на сцену и который вырос в народного кумира, еще не доводилось, долгое время Абдулов мне снился. Другие трагические события, случившиеся в последние годы, задевали не столь сильно — наверное, с возрастом я стал менее эмоционально восприимчив.

Должность руководителя большого коллектива цинична, она лишает права долго предаваться скорби и унынию — надо думать о живых и не забывать о счастье, которое подарила совместная работа с ушедшими, ведь и Евгений Леонов, и Татьяна Пельтцер, и Александр Абдулов с Олегом Янковским до сих пор с нами — пока мы помним, они не умерли.

И Николай Караченцов по-прежнему в штате театра, мы сохранили за ним его высокую ставку. Не берусь судить, что Николай понимает, а что нет, где он адекватен, а где не совсем, — об этом лучше рассказывает Людмила Поргина. Для нее настал звездный час: такое внимание! Журналисты, фотографы, вспышки, интервью! В какой-то момент она позволяла себе неприятные высказывания в мой адрес, выходки против театра, который все это время, несмотря на ее отсутствие в репертуаре, не совсем законно платит ей зарплату. Приходилось собирать волю в кулак, чтобы не ответить: ругаться с актрисой, которая имеет мужа-инвалида, — последнее дело».

«Все равно такого Андрея Миронова уже в моей жизни не будет»

— Миронова все эти годы вам не хватает?

— Я как-то свыкся, что он неповторим, — так же, как любой хороший человек. Большой артист — это уникальное явление. Все равно такого Андрея уже в моей жизни не будет, да и в жизни страны, и в нашей культуре уже тоже не будет. Вообще, на время обижаться опасно и глупо — оно меняется, но все равно есть какие-то свои закономерности — божественные, небесные, на которые роптать не стоит.

— Нашумевшая книга Татьяны Егоровой об Андрее Миронове «Андрей Миронов и Я» очень понравилась мне как художественное произведение, но с точки зрения оценок и фактов неоднозначную реакцию вызывает, а вы эту вещь читали?

— Читал. Мне задолго до ее выхода Ширвиндт сказал: «Марк, готовься, на подходе очень откровенная книга — там может быть что-то такое...», но я потом понял: по причине того, что Егорова у меня в двух спектаклях играла, я как-то из-под этого сатирического, острого, злого пера выскользнул. Меня там даже Магистром назвали — ну, в общем...

— ...неплохо...

— Согласен.

— Все ведь, описанное в ее книге, на ваших глазах происходило — Егорова врет или там правда?

— Есть там, наверное, какая-то часть правды, но много и вымысла, и субъективного отношения... Вероятно, она так думает, вероятно, в этом убеждена, но это абсолютно неабсолютная истина.

Из интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

«У Нины были поводы для ревности, но широкой публике они неизвестны — таковыми и останутся. Возможно, какое-то время я был в напряжении, но все кончилось благополучно — как-то даже отразил прямую атаку одной дамы. Ко мне пришел ее отец, человек лет 50, и сказал:

— У вас ведь есть сын. Понимаю, дело мужское, с кем не бывает. Я захватил его фотографии — ему бы какую-нибудь ерунду подарить, хотя бы велосипед.

Я опешил:

— А сколько ему лет?

— Четыре с половиной.

— Неудачно вы придумали, — с облегчением выдохнул я, подсчитав.

Это было время, когда я находился на операционном столе, а позже в клинике.

Об этом инциденте я шутя рассказал своему директору, тот обратился в органы, которые иногда оказывают нам помощь, и вскоре я получил от той женщины письмо с извинениями: мол, простите, отец надоумил...

Несколько раз меня настигали слухи об изменении мною сексуальной ориентации — в мире искусства катастрофически не хватает новостей. К сплетням я относился несерьезно и вскоре о них забывал, но мне опять напоминали — людям хочется фантазировать на тему интимных отношений.

Такие вторжения в личную жизнь страшно выводили из себя Андрея Миронова и Сашу Абдулова, ведь, помимо настоящих любовниц, есть еще масса женщин с больным сознанием, которые достают звонками и письмами: «Наш ребенок плохо себя чувствует, приезжай!». Миронов не знал, куда от таких посягательств деваться, а Абдулов реагировал шумно и резко, но психически неадекватные люди не унимались».

— Когда в классе у школьной учительницы учится ее сын или дочь, это всегда вызывает вопросы, все придирчиво ее отношение к своему чаду оценивают. У вас в театре нечто подобное происходит: смотрят ли все под увеличительным стеклом, как вы к своей дочери Александре относитесь?

— Конечно, однако такие вещи я сейчас не контролирую, поскольку она завоевала авторитет «Криминальным талантом», о котором я вам рассказывал, еще в ряде фильмов снялась, и потом в театре ее часто встречают аплодисментами. Независимо от того, хорошо идет спектакль или не очень, зрители все равно как-то ее отмечают, поэтому острота вопроса как-то сгладилась... Видимо, люди смирились и относятся к этому уже спокойно, понимают: это ведущая актриса — ну что ж тут поделаешь?

— Александра вашего профессионального совета спрашивает, в трудные моменты к вам приходит?

— Да — очень редко, правда, но бывает, что спрашивает. Я же и на репетициях говорю откровенно все, что думаю (чтобы и другим пригодилось), если какие-то неверные вещи в нашем сложном и опасном искусстве подметил.

Из интервью журналу «Коллекция «Каравана историй».

«С театром у Саши все хорошо, но личная жизнь ее не сложилась, и меня этот факт не может не расстраивать. Не сложилось не из-за меня или рано прочитанного Бердяева, а... из-за одного из кинорежиссеров. Она играла у него главные роли в двух фильмах — «Криминальном таланте» и «Заложнице», между артисткой и режиссером возникли отношения, которые предполагают уход мужчины из семьи, но этого не произошло.

Конечно, позже у нее были и другие любовные истории... Я никогда не вмешивался, а потом жалел, что не помог дочери устроить личную жизнь. Брак с Владимиром Стекловым не заладился — в совместной поездке в Америку на съемках фильма «Приговор» их отношения почему-то переполнились негативом, и они расстались. Мы с женой — ее единственная семья, и последнее время Саша настолько активно обо мне заботится, что меня это стало раздражать. «Застегнись!», «Почему не поел вовремя?!», «А это тебе нельзя!» — я злюсь, а она понимает, что возраст у меня уже не самый детский...

Приходится часто наведываться в Германию, показываться врачам после проведенной на сердце операции. Все началось с сильных болей в области груди, и хороший врач, который пользует актеров, посоветовал лечиться за границей. Я запомнил его, потому что он категорически не брал никаких конвертов — когда я дарил ему книгу, он тщательно ее просмотрел и все, что оттуда высыпалось, отдал обратно.

— Посмотрите мою кардиограмму, — попросил я его, — мне сказали, что все в порядке.

— В Америке с такой вас не выпустили бы из клиники, — ответил он.

Боли у меня усиливались, и Гриша Горин поднял панику — потребовал, чтобы директор театра отправился в мэрию во имя спасения Захарова. И Юрий Михайлович Лужков спас — дал деньги на операцию, на поездку в Германию вдвоем с женой. Сердце подлечили, но вылезают новые болячки — а как иначе, когда счет годам идет на девятый десяток? Мой друг Геннадий Гладков любит повторять известную фразу: «Что такое счастье? Это когда утром просыпаешься и ничего не болит».

(Окончание в следующем номере)

Жена похищенного в Москве и приговоренного к 12 годам тюрьмы за «шпионаж» украинского журналиста Романа СУЩЕНКО Анжелика: «Днем, в центре Москвы, подъехал микроавтобус, вышли мужики, схватили Романа, мешок на голову, затащили в авто — и все. Это Россия!»

Жена похищенного в Москве и приговоренного к 12 годам тюрьмы за «шпионаж» украинского журналиста Романа СУЩЕНКО Анжелика: «Днем, в центре Москвы, подъехал микроавтобус, вышли мужики, схватили Романа, мешок на голову, затащили в авто — и все. Это Россия!» Совладелец первого в мире коммерческого чат-бота киевлянин Валентин ПИВОВАРОВ: «Нашему проекту менее года, а его рыночная стоимость уже миллион долларов»

Совладелец первого в мире коммерческого чат-бота киевлянин Валентин ПИВОВАРОВ: «Нашему проекту менее года, а его рыночная стоимость уже миллион долларов» Легендарный режиссер театра и кино Марк ЗАХАРОВ: «Горин — последний человек в моей жизни, который мог совершенно по-хамски, грубо сказать: «Что ты делаешь? Как тебе не стыдно?! Это пошлятина, Марк», а сейчас все говорят: «Марк Анатольевич, правду скрывать не станем, есть Станиславский, а потом сразу вы»

Легендарный режиссер театра и кино Марк ЗАХАРОВ: «Горин — последний человек в моей жизни, который мог совершенно по-хамски, грубо сказать: «Что ты делаешь? Как тебе не стыдно?! Это пошлятина, Марк», а сейчас все говорят: «Марк Анатольевич, правду скрывать не станем, есть Станиславский, а потом сразу вы» «Нове життя нового прагне слова»

«Нове життя нового прагне слова»  Израильский бизнесмен, работавший в Санкт-Петербурге в 90-х и заставший ранние этапы карьеры Владимира Путина, Максим ФРЕЙДЗОН: «Гарантии Путину сегодня может дать только родной сын, которого он мог бы поставить вместо себя»

Израильский бизнесмен, работавший в Санкт-Петербурге в 90-х и заставший ранние этапы карьеры Владимира Путина, Максим ФРЕЙДЗОН: «Гарантии Путину сегодня может дать только родной сын, которого он мог бы поставить вместо себя» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги