Рыцари Бабьего Яра

(Окончание. Начало в № 39)

«Будь проклят тот, кто скажет нам: «Забудем».

Будь проклят тот, кто скажет нам: «Простим!»

Яр

Трава да глина, рыжие провалы,

Замусоренный жуткой гнилью ров.

Порывисто несется одичалый,

Зловещий ветер выжженных холмов.

Не побледнеть, не дрогнуть,

не поникнуть —

Стоять, как суд! Как ратный муж,

стоять!

Все клятвы бедны, чтобы клятву

крикнуть,

Недостает проклятий — проклинать.

Простой овраг, захламленный

и пыльный.

Две бедные осины, старый клен.

Нет, то не тишь! Неугасимый стон,

Ста тысяч уст предсмертный стон

бессильный.

Сребристый пепел множества костей,

Осколки лбов, обломки челюстей.

Раздвинулись песчаные откосы.

Ползут из ямы золотые косы.

Тлен не разрушил, ветер не унес

Мерцающее золото волос.

В густой грязи поблескивают блекло

Очков разбитых стариковских стекла,

И дотлевает, втоптанный в песок,

Окровавленный детский башмачок.

Над глиной и песком лежит, как пена,

Ужасный след стотысячного тлена.

Замешан склизкий и тягучий клей

Убогими останками людей.

Здесь, что ни шаг, ревел костер

багровый,

Шипели нефтью жирные ключи

И в трупах жадно рылись палачи,

Чтоб поживиться с мертвецов

обновой.

Гнетущий, тяжкий, нестерпимый дым

Вставал и нависал над страшным

яром.

Он веял смертью, он душил

кошмаром,

Вползал в дома страшилищем глухим.

Сполохи рдяно-черные витали

Над онемевшей в ужасе землей,

Злым отблеском пути окровавляли,

Окутывали Киев грязной мглой.

Смотрели люди, схоронясь в жилища,

Как за венцом кирилловских домов,

За тополями дальнего кладбища

Их плоть и кровь горит в дыму костров.

Дыханьем смерти самый воздух выев,

Плыл смрадный чад, тяжелый

трупный жар,

И видел Киев, гневнолицый Киев,

Как в пламени метался Бабий Яр.

Мы этот пламень помнить вечно

будем,

И этот пепел — он неискупим.

Будь проклят тот, кто скажет нам:

«Забудем».

Будь проклят тот, кто скажет нам:

«Простим»!

(Николай Бажан, перевод Михаила Лозинского).

Непоказное переживание трагедии — возврат в себя, непоказного. Микола Бажан почти вернулся, почти преодолел выработанный до войны новодельно-барочный стереотип. Разве что словцо «гневнолицый» (наподобие уже упомянутого «зореносний» и здесь-таки по привычке вкралось в текст).

Если за плечами «Яр» — может ли быть карьерная перспектива? В 1948-м Бажана мягко спускают (очевидно, из благодарности за «профиль человека, вчеканенный во время») из персонального кабинета Совмина в кресло рядового депутата Верховного Совета.

И все-таки Бажан пользовался почтением интеллигенции, она отдавала дань уважения его редкой эрудиции, помнила, как беспардонно согнали его с трибуны, когда пытался защитить от обвинений в космополитизме своего товарища и впоследствии биографа Сергея Адельгейма, помнила поэму о Холокосте в Умани, одно название которой — «Дебора» — приводило партийных функционеров и литераторов от КГБ в неописуемую ярость.

«Яр», пожалуй, одно из самых страстных стихотворных произведений в мировой поэзии, официальное бажановедение обходило молчанием. Иначе как примирить вот это точное, сильное, справедливое — «Будь проклят тот, кто скажет нам: «Забудем» с той упорной запрограммированностью властей на забвение «окровавленного детского башмачка» и «неискупимого пепла Бабьего Яра»?

«Я пришел из Киева, чтобы отомстить за Бабий Яр», — написал на колонне Рейхстага Григорий Полянкер

В начале этого раздела должен выступить Григорий Полянкер. Темперамент заводилы любого торжества всегда усаживал его во главу стола. Пусть традиция не будет нарушена.

Был для меня Григорий Исаакович дядей Гришей, наши семьи дружили. Как забуду его поддержку в трудную минуту жизни?..

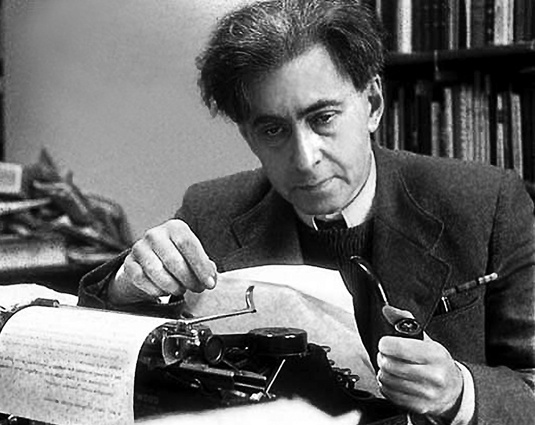

Я-то редко видела его за праздничным столом — не годилась по возрасту. Чаще для меня его улыбка зависала на мгновение в дверном проеме кабинета и, получив ответную, удовлетворенно исчезала. В тишайшей квартире того самого «Ралита» («Тсс, Гриша работает...». Гришей его называли и жена Этя, и сын Саша) преобладал один звук — будто дятел неутомимо выстукивает в крепкой сосне свою интригующую морзянку. Тем более интригующую, что на идиш, мне совершенно недоступном. Я представляла себе дятла с маленькой черной кипой на голове, которая при таких энергичных ударах почему-то не сваливается на пол.

Был Гриша деятелен и творчески плодовит. В предвоенное время за два года издал пять романов и повестей, затем подряд еще три. Уроженец Умани, он собирал и издал в постперестроечное время книгу «Дер ойцер. Фрэйлехэ ун умэтикэ майсэс» («Сокровище. Веселые и печальные истории»). Одним словом, умел разводить майсы. При этом еще работал редактором на радио, в перерыв перекусывая всего лишь тощим бутербродом с протертой фасолью, посыпанной сахаром.

И навоевался дядя Гриша так, как мало кто, — с первых до последних дней войны «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом...». От рядового солдата поднялся в звании до гвардии майора.

Когда дошел до Берлина, на колонне Рейхстага расписался на идиш, та фраза переводится так: «Я пришел сюда из Киева, чтобы отомстить за Бабий Яр». Потом был Парад Победы на Красной площади. Со всей силы, на какую был способен, он швырнул поверженное нацистское знамя к подножию Мавзолея.

А из армии никак не хотели отпускать. Демобилизовали только после ходатайства Фадеева.

Потом при содействии Ицика Фефера его назначили главным редактором альманаха «Дер Штерн» («Звезда»). «Звезда» погасла, едва разгоревшись. «Гримаса судьбы, — напишет Саша Полянкер в книге об отце, — тот же Фадеев закрывает в 1949-м журнал «Дер Штерн», основателем которого был Полянкер, и ликвидирует киевское объединение еврейских писателей».

Сексоты, приставленные к писателям, передадут начальникам услышанное от Матвея Талалаевского, ответственного секретаря «Дер Штерн»:

«Наш альманах только начал расти, как, придравшись к некоторым слабым произведениям, его закрыли. Теперь изображают дело так, словно он был гнездом, где собирались политические проходимцы. Нам надо было перевести несколько украинских произведений, а мы не могли найти — настолько все они слабы. Но этого не замечают, а раздувают ошибки у нас». Закрытием «Дер Штерн» на Украине была поставлена точка в издании литературы на идиш.

Наступили тяжелые времена. То и дело в мрачных застенках исчезали члены Еврейского антифашистского комитета. Григорий Исаакович не мог не задумываться о своей участи: в годы войны он сотрудничал с ЕАК.

В доклад на имя ЦК КП(б)У об аресте Давида Гофштейна и Ицика Фефера впишут добытое сексотами мнение Григория Полянкера:

«Найдутся, конечно, такие, которые будут радоваться. Скажут, вот ваших арестовывают». Вскоре найдутся такие, кто порадуется его аресту. 15 ноября 1951 года он пошел в булочную, его схватили в нескольких шагах от дома.

Матвея Талалаевского арестуют в один день с Григорием Полянкером. Свою «десятку» строгого режима Талалаевский начнет отбывать в Средней Азии, домой вернется после смерти Сталина. И Полянкеру дали «десятку». Перед судилищем литературоведы в погонах накропали на его творчество рецензию: «Основная литературная продукция Полянкера пропитана антисоветской, националистической идеологией». Половину срока он добывал для родины уголек в вечной мерзлоте. Вахту сдаст в 54-м, после пересмотра дела.

Сын будет вспоминать, что от оставшейся в одиночестве мамы отвернутся все, помощь окажут только Масим Рыльский и Юрий Яновский.

Одногодки с Виктором Некрасовым, они познакомились еще в 30-е годы, а сдружились, когда на второй день после возвращения из лагеря Некрасов примчался к нему домой с поздравлением и расспросами. Они просидели всю ночь. Наутро Некрасов ушел потрясенный.

Был Григорий Исаакович из тех непобедимых еврейских оптимистов, с чьих уст никогда не сходит солнечная улыбка, а из глаз с печальным разрезом не перестает литься лунный свет всепонимания. Знал он много горя, видел много лиха, а любил писать о мудрых весельчаках и безобидных шутниках, водившихся в милых его сердцу местечках.

Он и после лагеря не перестал писать на идиш. Только не было уже ни одной типографии, где набирали бы тексты на этом репрессированном языке, и книги Полянкера издавали только после перевода на русский, от чего они теряли неповторимый вкус и аромат.

Григорий Полянкер издал 17 книг. Но все-таки главное, что он сделал в своей жизни, было то, что начертал на колонне Рейхстага: «Я пришел сюда из Киева, чтобы отомстить за Бабий Яр». Сама эта надпись уже была справедливой местью.

Человек рассеянный — человек расстрелянный

Давид Гофштейн верил в Октябрь. Думал: «Свободы порыв после дикого рабства». Лучшие украинские поэты привечали его. Максим Рыльский ценил за доброту, благородство: «Он любил людей, но ненавидел всяческую фальшь, непрямоту, неискренность и грубость». И государство привыкло к «своему еврею». Иногда с государством такое случалось. Может быть, во искупление вины 37-38-го годов наградило орденом «Знак Почета».

Потом передумало и в приговоре Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 18 июля 1952 года записало: «Гофштейна Давида Наумовича... приговорить к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией всего имущества. Возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета о лишении Гофштейна Д. Н. ордена «Знак Почета».

А пока он любил тихонько отсиживаться дома, копаться с молоточком и отверткой в старом хламе. На починку ему несли все, что уже никуда не годилось, — от часов и ламп до примусов и велосипедов. Любил вернуть их в жизнь, не хотел уступать забвению свалки.

Но куда девалась его сосредоточенность, когда выходил за порог дома? О его рассеянности — а наверное, отстраненности от зощенковской прозы жизни — рассказывали легенды... или анекдоты. Будто бы, например, войдя в трамвай, он аккуратно снимал галоши и вежливо здоровался с пассажирами...

Говорят, Самуил Маршак списал своего «Рассеянного с улицы Бассейной» то ли с какого-то профессора-химика, то ли с себя самого. На роль прототипа вполне мог претендовать и Давид Гофштейн. Они с Маршаком были знакомы, Самуил Яковлевич переводил стихи Давида Наумовича. Ох как скоро из человека рассеянного Гофштейн превратится в человека расстрелянного...

Летом 1947 года министр госбезопасности УССР направил первому секретарю ЦК КП(б)У Лазарю Кагановичу (он занимал этот пост девять месяцев после Никиты Хрущева и до его возвращения) справку «Об антисоветских настроениях в кругах ведущей интеллигенции на Украине». К «ведущей» отнесены Давид Гофштейн и Ицик Кипнис:

«Совершенно секретно

...Особую активную националистическую работу ведет группа, руководимая Гофштейном. Последний — член ВКП(б), в прошлом активный сионист, в 1918 году работал в еврейском отделе Центральной рады, позже выезжал в Палестину, где участвовал в открытии гебраистского университета. Высказывал сионистские взгляды: «Сионисты — это сливки еврейского народа, это наиболее выучившиеся его кадры. Сионизм — это широкое движение, опирающееся на могущество великой державы Великобритании. Нам надо быть пламенными сионистами».

Единомышленником Гофштейна является еврейский писатель Исаак Кипнис, известный своими антисоветскими сионистскими взглядами: «Еврейская нация чужда коммунизму».

Для спасения евреев Кипнис видит единственный выход в нажиме на СССР со стороны Англии и США в части согласия на выезд всех евреев из СССР в Палестину. Кипнис в прошлом принадлежал к националистической литературной организации «Бой», в 1935 году исключался из Союза советских писателей, продолжительное время поддерживает связи с сионистами за границей.

С Гофштейном и Кипнисом на почве националистических убеждений близко связан член-корреспондент АН УССР, заведующий кабинетом еврейской культуры при АН УССР Спивак, который высказывается следующим образом: «Я получаю десятки писем с просьбой о защите, жалобами, что практически вводится старая «процентная норма», что сверху из Москвы, из ЦК есть указания о том, чтобы на Украине не ставить евреев на руководящие посты, что в Киеве и областных и районных центрах восприняли с радостью. Антисемиты торжествуют. В Киеве в ряде центральных руководящих учреждений угнездился антисемитизм, и на места даются соответствующие указания. Новый курс большевиков в еврейском вопросе известен в США, что вызывает там серьезные нарекания».

Гофштейна арестуют в 1948 году, первым из 15 членов ЕАК. В Киеве всегда первыми брали под козырек и щелкали каблуками. 13 из 15 приговоренных к высшей мере расстреляют в августе1952-го.

В 1939 году во время отпуска поэт с грустью заметит: «И мир — другой, и ты уже не тот?..», но услышит кукушку и воспрянет духом:

И кукушка, словно дар,

Обещает долголетье —

Ты еще совсем не стар,

Будешь долго жить на свете!..

(Перевод Валерия Слуцкого).

Кукушка напророчит ему всего 13 лет. Давид Гофштейн обладал редким в творческой среде качеством — радоваться новым талантам, зачастую был их первооткрывателем. Ввел в литературные круги 20-х годов Ицика Кипниса, настоящего человека и писателя.

В первые дни войны Кипнис подался в киевское народное ополчение, но, 45-пятилетнего, его отчислили и отправили в глубь страны. Добровольцем пойдет на фронт его дочь Бела и станет орденоносцем.

«Так встанем же и выпрямимся во весь рост»

Ицик Кипнис и Гофштейн почти одновременно вернулись в Киев из эвакуации. Кипнис — из Саратова, Гофштейн — из Уфы. В обоих закипела кровь, когда побывали в Бабьем Яру. Это они первыми решили провести поминальный митинг 29 сентября 1944 года.

О том, как это было, Кипнис расскажет в очерке:

«Люди идут со всех концов города к Бабьему Яру.

Я как-то сразу осознал, сердцем почуял, что не надо ехать трамваем, и умолял:

«Друзья мои, давайте пойдем пешком! Пройдем весь этот путь. Пройдем теми улицами, что были до краев полны еще живыми нашими братьями и сестрами. Они шли, с Подола и Демиевки. Шли с Куреневки и Шулявки. Большая и Малая Васильевские предательски выпускали из своих дворов целые семьи и одиночек, молодых и пожилых, маленьких детей и стариков. На Львовской все они стекались как бы в одну реку, реку резни и гибели. Они шли, обманутые и опустошенные, плотно сбившись в кучки, они нагоняли ужас на тех, кто смотрел им вслед, хотя некоторые из них были одеты во все лучшее, что у них было. (...)

Народ, от тела которого отхватили половину, даже три четверти, как это стряслось с нами, народ, словно капля воды или ртутный шарик, способен к восстановлению. Отними от него часть, другая часть тут же округляется, наполняется и становится целым.

Так встанем же с земли и выпрямимся во весь рост, и понесем высоко наше знамя!

Враги радовались: Бабий Яр — последнее прибежище еврейского народа и последняя точка еврейского существования. Бабий Яр — это слово, означающее конец истории народа, так решил для себя нацизм три года назад. Теперь все видят: напротив Бабьего Яра лагерь, где пленные немцы, покрытые язвами, копошатся в своем тряпье, жрут на себе вшей. Мы смотрим на них с омерзением, как на гнилую падаль, а у них глаза вылезают от зависти — они видят перед собой людей...».

Откуда это — встать во весь рост? Встать там, в той стране, где «так вольно дышит человек»?! Где еще в 1931-м товарищ Сталин объявил: «Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма»?

Кипел недовольством послевоенный Киев, покрывался грязной накипью.

Кому посчастливилось вернуться с фронта или из эвакуации, доставали из полотняных вещмешков и потресканных фанерных чемоданов ключи, пытались войти в свои дома. Натыкались на тех, кто успел заселиться в них при немцах и пользовался чужим добром, как своим. Судьи не поднимали головы от дел об имущественных тяжбах.

По улицам города побежали трамваи и троллейбусы с антисемитскими надписями. По ночам в депо их смывали. На следующий день надписи появлялись снова. Евреям перемывали косточки на остановках, базарах, в магазинах и столовках.

Боевой офицер вступил в перепалку с антисемитами, нервы не выдержали, застрелил обоих. Когда их хоронили, из процессии выскакивали молодчики и набрасывались с кулаками на попадавшихся по дороге евреев.

Свет на драму послевоенного еврейства проливает письмо Михоэлса Молотову:

«18 мая 1944 г.

Секретно

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Изо дня в день мы получаем из освобожденных районов тревожные сведения о чрезвычайно тяжелом моральном и материальном положении оставшихся там в живых евреев, уцелевших от фашистского истребления.

В ряде местностей (...) многие из спасшихся продолжают оставаться на территории бывшего гетто. Жилища им не возвращаются. Не возвращается им также опознанное разграбленное имущество. После пережитой уцелевшими евреями катастрофы местные власти не только не уделяют им должного внимания, но подчас грубо нарушают советскую законность, ничего не делая, чтобы создать для них советские условия жизни.

Оставшиеся на местах пособники Гитлера, принимавшие участие в убийствах и грабежах советских людей, боясь живых свидетелей совершенных ими злодеяний, всячески способствуют упрочению создавшегося положения...».

Из реакции Молотова: «Еврейский антифашистский комитет создан не для этих дел, и Комитет, видимо, не вполне правильно понимает свои задачи». Отчетливо слышится характерный грузинский акцент.

Спецслужбы уже проявляют интерес к членам Еврейского антифашистского комитета, в том числе к Давиду Гофштейну. В кабинетах ЦК КП(б)У курсирует «аналитический» документ строгой секретности под названием «О слабой работе НКГБ УССР по разоблачению сионистских элементов»:

«(...) В частности, установлено, что Гофштейн пытался в этом году организовать в гор. Киеве массовую демонстрацию еврейского населения в годовщину расстрела немцами в Бабьем Яру».

Еще до арестов организуют погром еврейских газет, журналов, издательств, театров, общественных организаций, задавят грузовиком Михоэлса.

По обычаю спецслужб после каждой пакости выяснять мнение населения сексоты в киевской литературной среде стали побуждать собеседников доверительно обсуждать аресты коллег. В сводном документе Министерства госбезопасности УССР в ЦК КП(б)У (Хрущеву и др.) приведены высказывания про и контра.

Поэт Андрей Малышко, на всю жизнь «исправленный» казнью старшего брата-бандита, в трудный час для поэта Владимира Сосюры осудивший его как «бывшего петлюровца», а на могиле распинавшийся в любви, лауреат Сталинской премии, отреагировал на «еврейские события» словоохотливо:

«Это все звенья Гофштейна. Его сейчас допрашивают, клубочек на следствии разматывается и дойдет до многих... В Москве расформирован весь антифашистский еврейский комитет, сразу 400 евреев остались без работы. Но этого мало! Их еще раскусят. Этот комитет занимался антисоветской работой. Все они были агентами капиталистической Америки и Израиля».

А вот в доносе и цитата из «подавленного», как сказано, Ицика Кипниса: «Какой смысл работать, если меня могут так же арестовать, как и Гофштейна?».

Ни смысла, ни времени ему уже не оставили. За «еврейский национализм» исключили из украинского Союза писателей. На семь лет ему уготовят нары в Сибири, но даже когда выпустят, еще несколько лет не разрешат жить в Киеве.

«Мы к вам пришли. Не мы — овраги»

Он первым написал статью о падении Киева. Немцы вошли в город 19 сентября, «Красная звезда» опубликовала ее 27-го. Неужели всю неделю еще надеялись отбить город?

«Он был колыбелью нашей культуры, — писал Эренбург. — Когда предки гитлеровцев еще бродили в лесах, кутаясь в звериные шкуры, по всему миру гремела слава Киева...

Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы будем за многое мстить, мы отомстим им за Киев! В 18-м году они тоже гарцевали по Крещатику. Их офицеры тогда вешали непокорных и обжирались в паштетных. Вскоре им пришлось убраться восвояси. Я помню, как они убегали по Бибиковскому бульвару. Тогда они унесли свои кости. Их дети не унесут и костей...»

Один высокопоставленный человек, рассказал в своих мемуарах Эренбург, делал доклад о литературе перед большой аудиторией и начал его радостным сообщением: «Разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Эренбург!». Выдал желаемое за действительное.

Илья Григорьевич не назовет фамилию глашатая своего мнимого ареста. Ее назовет свидетель тех событий Григорий Свирский в книге «На лобном месте», назовет только фамилию — Головенченко. И по простительной забывчивости (книга писалась спустя много лет после события и в эмиграции) назовет его «завотделом культуры ЦК партии».

Мне нетрудно было установить более точные данные этого человека. С 1948 года уже известный литературовед, исследователь «Слова о полку Игореве» и творчества «прогрессивных писателей XIX века» Федор Головенченко удобно устроился в кресле завотдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Это он, «импозантный человек с мягкими манерами», по словам его учеников, в начале марта 1949 года сделает установочный доклад «О задачах борьбы против космополитизма на идеологическом фронте». Это с его холеной руки пойдет молва о «безродных космополитах» как «прямой агентуры империалистичесой реакции, врагов советского патриотизма».

Григорий Свирский продолжит: «Сталин не любил, когда аппарат забегал вперед...

Один из редакторов тут же из зала позвонил на квартиру Эренбурга и... застал его дома. Эренбург потребовал, в свою очередь, немедля соединить его со Сталиным, и новому лауреату Международной Сталинской премии не отказали.

Головенченко вынесли из собственного кабинета на Старой площади с инфарктом, тогда-то и облетела Москву знаменитая фраза Льва Кассиля: «И у них бывают инфаркты...».

На этом, однако, Головенченко свою карьеру не завершил. В 1953-м защитил докторскую диссертацию, стал профессором, заведовал кафедрой Московского пединститута, дослужился до декана истфака. Не так давно благодарные ученики публично поминали его дифирамбами.

7 ноября 1943 года, в день изгнания немцев из Киева, Эренбург был в Кремле. Нарком иностранных дел Молотов давал пышный прием для «тузов и шишек». Без Эренбурга праздник был бы не праздник.

Гости удивлялись пышному торжеству, все только что осознали, какая за два года произошла перемена, спрашивали друг друга: «А помнишь сорок первый?..». Какие могли быть банкеты в сорок первом?! Драпали!.. Теперь чокались за Победу и пили водку. Эренбург вспоминал: «Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груди генералов изнемогали от орденов... Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев».

Долго не мог сесть за роман о войне. Пересилил себя только в январе 46-го и принялся писать «Бурю». Поехал в Киев. «Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской — вот здесь стоял дом, где я родился, — груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война... Я подумал: скоро сяду за книгу — значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце...».

Отложил роман из-за поездки на Нюрнбергский процесс. Увидел всех, на чьей грязной, залитой кровью миллионов жертв совести был в том числе Бабий Яр. «Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды...». Геринг узнал Эренбурга, показал на него подельникам, стали рассматривать. Кошмарный сон.

И в Москве ждал кошмар. Сначала вроде ничего — пошел в Еврейский театр, посмотрел веселый спектакль «Фрейлахс». Постановка Михоэлса, костюмы Тышлера, на сцене Зускин. Скоро, 16 января 1948 года, Эренбург пойдет в тот же театр и будет вглядываться в изуродованное лицо Михоэлса, лежащего в гробу, лицо, страшное даже и под гримом. Со своими стихами о Бабьем Яре Эренбург успел проскочить в еще не задраенный наглухо люк, их опубликовал «Новый мир» в январе 1945-го:

Бабий Яр

К чему слова и что перо,

Когда на сердце этот камень,

Когда, как каторжник ядро,

Я волочу чужую память?

Я жил когда-то в городах,

И были мне живые милы,

Теперь на тусклых пустырях

Я должен разрывать могилы,

Теперь мне каждый яр знаком,

И каждый яр теперь мне дом,

Я этой женщины любимой

Когда-то руки целовал,

Хотя, когда я был с живыми,

Я этой женщины не знал.

Мое дитя! Мои румяна!

Моя несметная родня!

Я слышу, как из каждой ямы

Вы окликаете меня.

Мы поднатужимся и встанем,

Костями застучим — туда,

Где дышат хлебом и духами

Еще живые города.

Задуйте свет. Спустите флаги.

Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944

Так же, как позже о Евгении Евтушенко, об Илье Эренбурге будут говорить разное, нередко нехорошее, подозревать в сотрудничестве с теми, кому и руку подать зазорно. Об авторе этих строк лучше всех, может быть, сказал Борис Слуцкий, в стихах на кончину Ильи Григорьевича. Слуцкий понимал и что значил для советских евреев Эренбург, и в какое время значил:

Эти искаженные отчаяньем

старые и молодые лица,

что пришли к еврейскому

печальнику,

справедливцу и нетерпеливцу...

«На вулиці, що йде повз Бабин Яр, кладуть асфальт»

Соседями по дому «Ралит», истинному филиалу Союза киевских писателей, были два замечательных друга — Савва Голованивский и Леонид Первомайский. Два человека с кармой «украинского писателя неукраинского происхождения», по словам Голованивского. У обоих был столь высокий авторитет в советской литературе, что при желании они могли бы переехать в любой город СССР, где со специфической кармой временами бывало полегче хотя бы потому, что она распределялась на большее количество членов Союза писателей. Однако такого желания они не выказывали.

В годы войны Савва Евсеевич служил он военным корреспондентом газет «Красная Армия» и «За честь Батьківщини» («За честь Родины»). Был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалями.

В «Красной звезде» напечатали его большой очерк о снайпере, который под впечатлением от следов зверств, оставленных немцами, перестал видеть в них людей и уничтожал, как уничтожал бы насекомых. Это один из самых страшных очерков военных лет.

В еще не захваченном немцами Киеве собирают выездную писательскую бригаду для сбора информации на фронтах. На полном серьезе напутствуют: нужны снимки, чтоб было видно, как наши кавалеристы острыми саблями рубят фашистам головы. Все на радостном подъеме: не сбылась клятва Гитлера пройти 7 августа парадом по Крещатику.

Твардовского с Голованивским отправляют в Канев, побывать на сражающихся кораблях Днепровского отряда.

Писатель Виктор Кондратенко, получивший задание привезти в Киев репортаж из бронепоезда, недалеко от Канева участвовавшего в оборонительных боях, и сам попал под тяжелую бомбежку и стал свидетелем налета немецких «юнкерсов» на корабли, куда отправились Твардовский и Голованивский.

Поздним вечером все трое оказываются в одном блиндаже. Виктор Кондратенко так описал встречу: «За столом, освещенным фонарем «летучая мышь», саперные командиры ведут спор. А в сторонке, на сене, сидят Твардовский и Голованивский. Оба повернулись к свету и что-то записывают в блокноты. Увидев меня, обрадовались.

— Слава богу, все в сборе, — Твардовский спрятал в карман блокнот.

— А вы давно здесь?

— Да нет, недавно. Прямо с корабля на бал, — помолчал, а потом, словно от холода, поежился: — Если бы Савва не столкнул меня в воронку, не сидеть мне в этом блиндаже. Мина в трех шагах разорвалась.

— Просто удивительно, — развел руками Голованивский. — Мина свистит, а он ни с места. Хорошо, что рядом воронка».

Так благодаря Савве Голованивскому был спасен автор будущего «Теркина» и редактор лучшего всех времен и народов «Нового мира» оттепельной поры.

В молодости Савва Голованивский дружил с Владимиром Маяковским и Исааком Бабелем. Маяковского со временем переводил на украинский язык, о Бабеле, с которым познакомился в Одессе, оставил литературную зарисовку.

Как вспоминал Савва Евсеевич, однажды Бабеля пригласили на Киевскую киностудию подправить плохой сценарий к фильму «Как закалялась сталь». Он заехал к Голованивскому домой и, увидев номер квартиры 59, изрек: «Да, наша литература велика!», а перед уходом на прощанье подарил афоризм: «Хороня своих мудрецов, люди остаются в дураках...».

Мудреца Бабеля расстреляли. Маяковский расстрелял себя сам. Голованивского хотели бы расстрелять, руки чесались, но что-то не срослось. В пору борьбы с безродными космополитами «на чистую воду» его вывел секретарь правления Союза советских украинских писателей Любомир Дмитерко.

В 1949 году в «Литературной газете» вышла статья Дмитерко в духе времени «борьбы с безродными космополитами». «Литературоведческие» опусы, брызжущие ядом советского псевдопатриотизма, нередко заканчивались для критикуемых на жестких нарах в гостях у деда Лукьяна (так называли в Киеве Лукьяновскую тюрьму), а то и в расстрельном списке.

Савве Евсеевичу Любомир Дмитерко припомнил стихотворение «Авраам», навеянное 1941 годом: «Голованивский является автором открыто враждебного советскому народу националистического стихотворения «Авраам». В этом стихотворении Голованивский возводит страшную, неслыханную клевету на советский народ и нагло врет, будто бы советские люди — русские и украинцы — равнодушно отворачивались от старого еврея Авраама, которого немцы вели на расстрел по улицам Киева. Это страшный поклеп на советский народ, который в тяжелой кровавой борьбе, ценой больших жертв и усилий отстоял свободу и независимость советских людей всех национальностей».

И конечно, подпела газета республиканского ЦК «Радянська Україна»: «Литературная газета» подвергла обстоятельной критике «проявления буржуазно-националистических тенденций, пессимистического фатализма, шатаний и отчужденности от социалистической действительности, которые имеют место в произведениях поэта С. Голованивского».

Что должен был чувствовать человек, на всю страну заклейменный как клеветник на советский народ? Наверное, думал, что так будет звучать приговор.

Голованивский чувствовал не только трагизм ситуации, но и комизм. Исследователь его творчества Элеонора Соловей приводит автоэпиграмму Саввы Евсеевича:

Нема мені поблажок і послабин,

напевне, доля вже мені така...

Усе було б гаразд, якби той рабин

утяв мені не щось, а язика.

И уж не высмеять Дмитерко было бы верхом несправедливости:

Л. Дмитеркові

Ти по мені справляєш тризну,

і в тебе є мета одна:

аби шовкову мать білизну,

а вірші можна із сукна.

Їж мед і сало по потребі —

Синиць не варті журавлі.

Ще обговоримо на небі

все, що ти коїш на землі.

1949

Машина политических репрессий иногда захлебывалась и хотела передышки. Голованивский проскочил в передышку и уцелел.

Спустя много лет, но в еще вполне трудное время борьбы за память жертв киевского Холокоста он напишет стихотворение-отклик на прокладку шоссейной дороги прямо по тому рву Бабьего Яра, который считался главным местом расстрела:

Вулиця Мельникова

На вулиці, що йде повз Бабин Яр,

кладуть асфальт.

В повільній круговерті

кипить смола, і роздимають жар

робітники замурзані й уперті.

Віднині й присно внаслідок старань

батьків цього уславленого міста

проляже тут без ям або ковбань,

дорога стріловидна й урочиста.

Адже не віз чи древній тарантас

тут нині їздить поспіхом мушиним, —

у вік ракет і міжпланетних трас

потрібно мчати — людям і машинам.

Ну що ж, гаразд. Подяка і хвала

всім за старання пильне і велике,

хто дбає вчасно і не спроквола

про дефіцитні шини й черевики.

Шкода лише, що той, хто тут

пройшов

колись на смерть у натовпі німому,

збивав об груддя шкіру підошов,

і спотикався в розпачі на ньому...

Можливо, легше біль було б терпіть

йому, ті кроки роблячи останні,

якби могильним сном заздалегідь

не дихали ці ями та ковбані.

О, краще блиск асфальтових

покрить

ровів не затуляв би та вибоїв —

не тамував того, що ще болить,

і ран на скорбній вулиці не гоїв!

Нехай би йшли тим шляхом молоді

і спотикались іноді в баюрах,

щоб не забути жах, яким тоді

жили колони смертників похмурих!

...Я сам люблю цю вулицю нову,

каштанами засіяну під осінь,

у скверах свіжоскошену траву,

красу тополь і вишуканість сосон.

Та раптом давня вигулькне стіна,

і жадібно читаєш, як на шпальті,

на ній оті трагічні письмена,

яких не прочитаєш на асфальті...

1968

«Со мною рядом встань, мой сын»

Улица Мельникова. Есть рассказ с таким названием у Леонида Первомайского. Его главный герой — еще не родившийся младенец в украино-еврейской семье, где будущий отец мобилизован в Красную Армию, а будущая мать неосторожно рассказала хозяйке своей квартиры, что ее живот — «еврейский». Интрига держится на вопросе: выдаст ли немцам хозяйка роженицу?..

Хеппи-энд — нет, хозяйка не выдала! — должен был вполне удовлетворить официозным требованиям, так что его напечатали в органе Союза писателей — журнале «Вітчизна». И... поспешили. По словам ответственного секретаря журнала Игоря Малышевского, «легким автором Первомайского никак не назовешь. Не очень-то довольны были нами наверху и из-за публикации его большого рассказа на полузапретную тему «Улица Мельникова» — о крестном пути в Бабий Яр». Даже в такой интерпретации тема не стала разрешенной. «Полузапрет» — эвфемизм непостижимый.

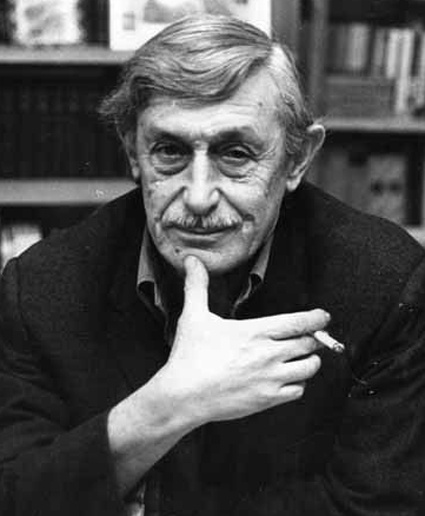

Леонид Первомайский — псевдоним Ильи Соломоновича Гуревича. Леонид — от имени воинственного спартанского царя. В годы безраздельного владения Максимом Горьким и Демьяном Бедным вкусами читающей публики легко вписался в литературные святцы и овеваемый шуршанием красных стягов и ритмами революционных песен Леонид Первомайский, экзотическое скрещение спартанца с пролетарской маевкой.

С годами он становился медлительнее, монументальнее, суровее, глубокие борозды печали и разочарований пропахали его лицо. Когда его прорывало стихами, молился, чтобы лились дольше, чтобы не скоро впасть в хандру и скуку. Бывало, начатые стихи вдруг иссякали, тогда говорил, что, видно, рана была не так глубока и кровь быстро высохла. Настоящие стихи — это ведь настоящая кровь.

И стихи его, и ранняя автобиографическая проза (а в этом возрасте другой не пишут) были настоящие. Еще в 16 написал рассказ о восьмилетнем Аврамчике и его изнасилованной во время погрома сестре. В 37-м — еще один рассказ о погроме, здесь его героя зовут так же, как автора, Илюшей.

А вообще, был Илья Соломонович человеком замкнутым и дал биографам мало материала. Разве что в своих произведениях. Смена имени — смена судьбы. Он порывал с местечковым гетто решительно и бесповоротно (не будет штетла — не будет и погромов?). Показалось, что земля обетованная не где-то далеко, за морем, а здесь — под ногами, в обновленной революцией стране.

Штетла не стало. Погромы остались. В ежовых рукавицах задохнулось все, на что Первомайский надеялся как на возрождение духовных начал. И он снова пытался смочить губы изнасилованной сестре-литературе. Иногда получалось, иногда покорялся — упразднить инстинкт самосохранения удавалось немногим. Стал называть себя «затравленным слепцом времен охоты на ведьм».

В 37-м, по некоторым свидетельствам, впал в глубокую меланхолию, пытался свести счеты с жизнью. Промахнулся мимо сердца, прострелил легкое.

Вылечила война. Он не раз отличался особой храбростью и был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественный войны I степени, которым сам «посмертно наградил» одного из героев своего романа «Дикий мед» — рядового Шрайбмана. Так Первомайский разделил свой боевой орден со всеми недооцененными и оболганными («евреи воюют в Ташкенте»), отдававшими на передовых позициях фронтов свою кровь за общую Победу.

И поэзию его этого времени критика разглядела и явно жаловала. И не только критика.

Фаина Раневская, коротавшая свою эвакуацию рядом с Анной Ахматовой, рассказывала, что как-то Анна Андреевна весь день говорила о стихах Леонида Первомайского «с такой любовью, знала их наизусть».

Вениамин Каверин признался ему в письме 46-го года: «Вы уже с такой свободой разговариваете в стихах, что ее нетрудно понять и оценить. Мне кажется, что в этом отношении война сделала для Вас очень много. Именно в военных стихах — я считаю это огромной удачей — определилось Ваше отношение к миру и миру природы, которое не спутаешь с другим, потому что оно именно Ваше».

За два стихотворных сборника 1943 года Леониду Первомайскому вручили Сталинскую премию. Правда, всего лишь второй степени — но не будем мелочиться. Тем более что, как и Виктору Некрасову, и Павлу Антокольскому, удостоенным поощрения такого же калибра, она помогла Первомайскому окрепнуть перед новыми испытаниями.

Однако через эту премию легко переступали, очевидно, не без отмашки Самого, если требовалось проучить лауреата, не понявшего, какую ответственность перед Ним она предполагает.

В 49-м и к Леониду Первомайскому, как и к Савве Голованивскому, подобрался со своими обвинительными оценками Любомир Дмитерко. Стоило Первомайскому провести пунктирную линию от «прометеизма» Тараса Шевченко через «более широкое понимание» Ивана Франко к «всечеловечности» Леси Украинки, как Дмитерко возмутился: «Здесь Первомайский дает законченную теорию космополитизма. Выходит, что Шевченко со своей непримиримостью к врагам и любовью к своему народу был ограниченным; Иван Франко, любимцем которого якобы был Гейне (и это сейчас оскорбительно для памяти Франко — любить такого «безродного космополита», как Гейне!), расширил «миропонимание», а Леся Украинка вывела украинскую литературу к «всечеловеческой человечности». Это законченный космополитизм... Первомайский развил гнилые, космополитические теории, скатившись в болото буржуазного гуманизма».

Виктор Некрасов присутствовал на одном из писательских собраний, где прорабатывали «космополитов»: «Полукруглый, как в парламенте (когда-то здесь заседала Центральна Рада), зал Музея Ленина гудел от негодования и гнева. «Ганьба!», «Позор!» — неслось со всех сторон, а несчастные, уличенные во всех грехах «космополиты» один за другим поднимались на трибуну и, кто посмелее, пытались оправдываться, кто потрусливее, то есть понормальнее, признавали все, что надо, — да, разлагали и растлевали, и подкапывались, клеветали, играли на руку, лили воду на мельницу — и обещали исправиться, прислушаться, следовать, выполнять... И больно было смотреть на одного из главных «космополитов» Леонида Первомайского, как незадолго до этого на «буржуазных националистов» Максима Рыльского и Володимира Сосюру, когда они с поникшими головами сходили с трибуны и, словно сквозь строй шпицрутенов, шли по проходу и садились на свои места бледные, униженные, раздавленные».

Пристально наблюдал за Леонидом Первомайским и депутат Верховного Совета УССР Андрей Малышко. На дорогах войны они временами пересекались, бывало, вместе попадали под обстрелы, вместе смотрели на пожар Сталинграда, казалось бы, благородство воинского братства никогда не сведет их в противостоянии.

Но вот Министерство госбезопасности зафиксировало со слов Малышко такой эпизод: «Соседи видели в окно, как поэт Первомайский, узнав об аресте Гофштейна и особенно Фефера, хватался за голову и бился головой об стол в своей комнате. Затем наливал из бутылки водку и глушил ее стаканами: он, негодяй, боится за свою шкуру...».

Шла в этом документе речь и о гибели Михоэлса. И по этому поводу имел Малышко оригинальное мнение: «Вы думаете, Михоэлса убили так себе? Бандиты? Нет! Эта смерть весьма загадочна. Ведь с него не сняли даже золотых часов. Его надо было убить, чтобы замести следы. И убили его по заданию Нью-Йорка или Лондона, куда он ездил вместе с Фефером. Очевидно, их там завербовали».

Однажды утверждали правление Союза писателей Украины. Выдвинули Первомайского. Один Малышко против, о причине — как о само собой разумеющемся: «У нас уже есть один еврей — Полянкер». Хорошо, Микола Бажан одернул: «Первомайский — украинский поэт. Какие тут могут быть нормы и проценты?!».

В 2008-м, в год столетия Леонида Первомайского, внук опубликовал его стихи в своем переводе:

(...) На такую я взошел Голгофу

Через яр до ближнего шоссе,

Что сочатся кровью эти строфы,

Стигмы не срастаются в душе...

Я стоял с толпою обреченных

Голый посреди могильных плит,

Представляя в мыслях воспаленных

Мир без крови, боли и обид.

И когда упал я мертвый в яму,

Месиво кровавое обняв,

В ту минуту верил я упрямо —

Ты придешь, чтоб воскресить меня!

Воскреси меня не в лихолетье,

Посмотри в глаза мне без стыда:

Для тебя я жил в таком столетье,

Что таких не будет никогда.

Воскреси в той жизни, где невинных

Печи не испепеляют в прах,

Где не перемешивают с глиной

Наши кости в городских ярах.

(...)

(Перевод с украинского

Сергея Пархомовского).

Я скажу тебе, кто ты, если скажешь не только кто твой враг, но и кто друг.

Леонид Первомайский 40 лет дружил с Павлом Антокольским. Виделись редко, беседовали в основном письмами. С осторожностью, конечно, но иногда прорывало. «Время действительно серо-свинцового оттенка, неподвижное, как мертвая зыбь, и к тому же — предательское», — жаловался Антокольский. Или: «Я думаю, что, когда мы все отправимся на тот свет, настоящий медик поставит единственный правильный диагноз: todium vitae — отвращение». Первомайский не возражал, хотя не мог не знать, что обо всем, что делает, говорит, где и в связи с чем «бьется головой о стол», «кто нужно» доносит «куда нужно».

А как-то Первомайский написал другу: «Книгу нельзя победить». Военный корреспондент радио и газеты «Правда», в 1942-м Леонид Первомайский писал репортажи о состоянии дел в армии, оборонявшей Сталинград. На пару с поэтом Евгением Долматовским прошел пешком все кольцо окружения армии Паулюса. В штабы военкоры заходили ненадолго — только чтобы передать материал в редакцию.

А в годы «борьбы с космополитизмом» этот бесстрашный человек Леонид Первомайский каждую ночь ждал приглашения к деду Лукьяну и спать ложился, не раздеваясь, — чтобы не застали врасплох.

Его стихотворение о Бабьем Яре, наверное, самое короткое из всей собранной мной антологии. В его краткости, нерифмованной беззвучности, словно в фотоснимке, заключен миг, в миге — последняя вспышка жизни.

Со мною рядом встань, мой сын,

Ладонью я глаза тебе прикрою,

Чтоб не увидел смерти ты своей,

А только кровь мою на солнце,

Кровь, что твоею стала кровью

И вылиться

сейчас должна на землю...

(Перевод с украинского

Любови Хазан).

Не будем же забывать наших мудрецов. Чтобы, как говорил Бабель, не остаться в дураках...

«Если смолкнет эхо их голосов...»

Послесловие

Наверное, в этой книге я назвала не всех, кто поднимал свой голос в защиту памяти Бабьего Яра. Уверена, еще есть над чем работать. Но, по крайней мере, пока что эта книга дает один из самых полных списков. Я собирала его, не различая национальной принадлежности авторов. Рыцарь не по «пятой графе», не по паспорту, а по благородной своей сущности — он и в Киеве, и в Москве, и в Палестине, и где угодно рыцарь.

О Бабьем Яре писали еще и в начале 90-х годов. Соскабливали ржавчину лицемерия, оттирали от грязи юдофобии. Хотя установкой памятника в середине 70-х, каким бы несоответствующим истинной трагедии он ни был, властям удалось притушить протестное бурление. И это тот случай, когда Слово не выиграло битву, но отбило высотку. Как правило, этому Слову не давали ходу на страницы книг и газет, но его стало много, оно обрело силу и страстность и не могло не пробить брешь. Стихов такого накала, как в послевоенное время и в 60-е годы, позже уже не писали. Сегодня и вовсе никаких не пишут. Тема для литературного осмысления как бы закрыта. Эстетике нашего времени претит серьезность.

Предостережение для нашего времени сделал Поль Элюар: «Если смолкнет эхо их голосов — мы погибли...».

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман НАСИРОВ: «Папа у меня азербайджанец, мама — еврейка, а я — украинец»

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман НАСИРОВ: «Папа у меня азербайджанец, мама — еврейка, а я — украинец» Рыцари Бабьего Яра

Рыцари Бабьего Яра Экс-народный депутат Украины доктор юридических наук Виталий ЖУРАВСКИЙ: «Если бы установили штраф в тысячу гривен для всех граждан Украины за то, что они не ходят на выборы, манипуляций фактически не было бы»

Экс-народный депутат Украины доктор юридических наук Виталий ЖУРАВСКИЙ: «Если бы установили штраф в тысячу гривен для всех граждан Украины за то, что они не ходят на выборы, манипуляций фактически не было бы» Вдова Анатолия Собчака, мама Ксении Собчак, член Совета Федерации России Людмила НАРУСОВА: «Когда тучи сгустились и кольцо замкнулось, именно Путин помог мне Собчака в Париж вывезти, и когда в мэры Санкт-Петербурга после Анатолия избираться ему предложили, по-офицерски ответил: «Лучше повешенным за преданность быть, чем за предательство!». Почему Путин не плачет, когда россияне украинцев убивают? Ответить я не могу — этот вопрос к нему лично...»

Вдова Анатолия Собчака, мама Ксении Собчак, член Совета Федерации России Людмила НАРУСОВА: «Когда тучи сгустились и кольцо замкнулось, именно Путин помог мне Собчака в Париж вывезти, и когда в мэры Санкт-Петербурга после Анатолия избираться ему предложили, по-офицерски ответил: «Лучше повешенным за преданность быть, чем за предательство!». Почему Путин не плачет, когда россияне украинцев убивают? Ответить я не могу — этот вопрос к нему лично...» Если так красивы женихи и невесты, откуда берутся отвратительные мужья и жены?

Если так красивы женихи и невесты, откуда берутся отвратительные мужья и жены? Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги