Писательница Дина РУБИНА: «Зять первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рашидова говорил: «Я Динку за что уважаю? Он хороший мат!»

Признание, к которому коллеги шли десятилетиями, она получила, на первый взгляд, без всяких усилий: в 24 года — член Союза писателей Узбекистана, в 26 — СССР... Суровых вахтерш недорогого и весьма недурственного ресторана московского ЦДЛ (Центрального дома литераторов) Рубина обожала разыгрывать — на пороге ее, тогда худенькую девчонку в потертых джинсах, неизменно встречал властный окрик: «Стой, куда?!». — «В буфет, — потупясь, отвечала она. — Покушать». — «Нужен билет», — перегораживала ей дорогу дородная церберша. «Проездной?» — невинно интересовалась Дина и начинала шарить по карманам, роняя мелочь, носовой платок и талоны... Только когда физиономия бдительной охранницы приобретала угрожающий свекольный оттенок, спохватывалась: «Ах, вот этот!» — и вынимала красные корочки, в ответ на что та придирчиво сверяла лицо перед собой с фотографией, еще надеясь, что членский билет этой соплячке дал кто-то из маститых...

«И тут наступал катарсис! — смеялась потом писательница. — Это был Шекспир! Шиллер!» — видно, само провидение распорядилось, чтобы его любимица получила в честь звезды Голливуда Дины Дурбин не только имя, но и увесистую толику ее артистического дарования.

Ныне в энциклопедиях Дина Рубина фигурирует как «израильская писательница, пишущая на русском языке» — дело в том, что в возрасте 37 лет из империи, где у нее было известное имя, энное количество привилегий и несколько изданных толстых книжек, она эмигрировала. Вернее, бежала, сжигая за собой мосты, сдав государству московскую квартиру (в то время продать квадратные метры было еще нельзя — напротив, нужно было представить справку из ЖЭКа, что их ремонт оплачен).

До сих пор бывшие соотечественники въедливо допытываются у нее: «Вы уезжали «из» или «в»?» — ну не понимают они такого отчаянного, даже авантюрного поступка, тем более что в Израиле новоприбывшей репатриантке, вдруг осознавшей, что уже не писать не может, пришлось начинать с нуля. Тогда тираж ее книг составлял от силы тысячу экземпляров — она набивала томиками сумки и на перекладных, с несколькими автобусными пересадками, добиралась до очередного провинциального городка, где выступала перед 60 пенсионерами: если книжки те покупали, домой Дина возвращалась с деньгами, если же нет...

Казалось бы, то мучительное врастание в новую жизнь позади — сегодня ее литературный труд оценен по достоинству, но слава эта не без изрядной примеси горечи, потому что написанные Рубиной романы, рассказы и эссе практически недоступны, например, ее дочери Еве, которая в другой среде выросла и по-русски читает с трудом. «Эмигранты — особые люди, которые должны лечь удобрением в почву для будущих поколений», — вздыхает Дина Ильинична, но, как ни странно, о выборе своем не жалеет.

2013-й, юбилейный год писательницы, которая одним из лучших стилистов современной русской литературы считается, запомнился также скандалом вокруг ее имени: сначала обозреватель «Комсомолки», а затем и ульяновский губернатор Морозов пришли в негодование от того, что организаторы так называемого «Тотального диктанта» заказали текст для этой всероссийской акции по проверке грамотности не кому-нибудь из своих, а Рубиной. «Почему ее выбрали? Это кто же нас русскому языку учить будет?» — гневно вопрошали ура-патриоты: в вину ей вменили и то, что в другой стране живет, и что ее герои изъясняются иной раз не как институтки Смольного, а употребляя нецензурную лексику. Закончилось все тем, что своей властью ульяновский губернатор заменил на вверенной ему территории рубинский текст об интернете рассказом Василия Пескова...

Увы, дурнопахнущая статейка, с которой и начался этот шабаш, была опубликована как раз в то время, когда скончался отец Дины Ильиничны Илья Давидович — советский офицер, фронтовик, участник взятия Будапешта и Вены, закончивший войну в Праге: видимо, редакция так представляет себе соболезнование.

«Что вы обо всем этом думаете?» — спросили у Рубиной на пресс-конференции. «Вот для того, чтобы больше никогда такие вопросы не слышать и на них не отвечать, — отрезала она, — более двух десятков лет назад я из СССР и уехала».

«НА ОДНОЙ ИЗ ВЕТВЕЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА РОДА, К КОТОРОМУ БАБУШКА ПРИНАДЛЕЖАЛА, «ПРИМОСТИЛСЯ» ФИЛОСОФ СПИНОЗА»

— Дина, я сразу заметил: у вас дивные, какие-то глубокие, как озера, глаза...

|

| Дина Рубина, Ташкент, 1963 год. «Регион это был совершенно особый — во многом благодаря эвакуации. Очень-очень непростые судьбы, тертые в жизненных передрягах люди — 108 национальностей!» |

— Спасибо, это лучший комплимент женщине.

— Они такие от мудрости?

— Думаю, от неизменной готовности то ли вызов принять, то ли жизнь во всех ее, не только благостных, проявлениях и всегда ответить — все-таки на протяжении уже очень многих лет я так называемая публичная персона...

Кстати, когда в Украину меня пригласили, я моему другу Игорю Губерману похвасталась, что в Киев еду, и он сказал: «Отлично. Прекрасно. А хочешь к выступлению своему эпиграф? Это про нас с тобой:

Не найдя нас в толпе соискателей,

Ожидающих высшую ссуду,

Бог не только послал нам читателей,

Но еще расселил их повсюду.

— Вы ведь не только нашей гостьей могли быть, но и землячкой, ведь корни у вас украинские...

— Да, мама в Золотоноше родилась, потом в Полтаву переехала, откуда ее, тогда 17-летнюю девчонку, волна эвакуации забросила в Ташкент. Она САГУ (Среднеазиатский государственный университет. — Д. Г.) окончила, где у блестящих профессоров московского и питерского университетов училась, тоже эвакуированных, а отец — из Харькова. Мальчишкой — 15 лет ему было — попал он на фронт, с войны лейтенантом вернулся. Родителей своих разыскал в Ташкенте, там же в художественное училище поступил, где историю красивая, смешливая девушка преподавала...

— Родители из Украины, встретились в Узбекистане, однако вы себя потомком голландского мыслителя ХVII века Спинозы считаете — неужели так бывает?

— А почему нет? Еще в детстве папа видел у своей матери и помнил прекрасно листок с генеалогическим древом рода Деспиноза, к которому она принадлежала, — во время войны эта бумага была утеряна. На одной из коротких ветвей философ Бенедикт или Барух де Спиноза «примостился» — одинокий шлифовальщик стекол, детей он не имел, но были у него брат и сестра, и вот по этой боковой линии род продолжился. Семья перекочевывала постепенно из Португалии в Голландию, затем в Германию, оттуда в Польшу: мой прадед, например, варшавским извозчиком был — человеком необузданной ярости, настолько грубым, что дед в 14 лет из отчего дома бежал и никогда больше туда не возвращался, а потом каким-то образом в Украину попал...

— Отец ваш — художник, мама — преподаватель истории, а вы музыкальную школу по классу фортепиано в Ташкенте окончили...

— ...и консерваторию.

— Потом в Институте культуры преподавали...

— Всего-то годик: фортепиано, аккомпанемент — традиционно...

— Помню, в конце 60-х фильм «Ташкент — город хлебный» вышел...

— ...по книге Александра Неверова.

— Название в точку попало?

— Вы знаете, регион это был совершенно особый — во многом благодаря эвакуации, безусловно, но еще до нее, в конце ХIХ века, когда царские войска Туркестан заняли, там какая-то особенная началась жизнь, такое колониальное бытие. В этом смысле все было очень похоже на Индию, Сингапур и другие страны, в жизнь которых Британия некую лепту вносила, — это был особый мир сосуществования разных культур, укладов, вероисповеданий. Естественно, борьба с басмачами новый приток приезжих вызвала, потом туда репрессированные потянулись и умницы, которые запах будущих убийств почуяли, — именно в Среднюю Азию те, кто поумнее были, бежали.

Все это были очень-очень непростые судьбы, тертые в жизненных передрягах люди — кроме всего прочего, добавьте сюда переселенные Сталиным народы: немцев Поволжья, крымских татар, а также казанских — весьма интеллигентных и даже интеллектуальных людей с высшим образованием, которых депортация чудом миновала... Там самые разные были общины: мощная армянская, замечательная грузинская, греки-коммунисты, которые после поражения в гражданской войне из Греции бежали, уйгуры...

— Какой пестрый город — настоящий Вавилон!

— 108 национальностей!

— Узбеки там жили?

— Безусловно, и тоже весьма разные — в том числе и сельские, которых привозили, чтобы чему-либо обучить...

— ...и многонациональную элиту немножко разбавить...

— Совершенно точно, но были и очень интеллигентные узбеки — тоже особая публика, и, конечно, были евреи: бухарские, крымчаки и те же российские, украинские, которые осели в тех краях уже после войны.

Помню наш двор — кто только там не жил! До сих пор перед глазами у меня дядя Садык — вот он выносит в обеих руках во двор две касы свежего плова (узбеки ближайших соседей всегда угощают), а тут я — маленькая, тощая, у него под ногами кручусь. Он говорит: «Динкя-хон, ти такой худoй — блэдный! Tи болше кушяй, морда красивый будет, как сковородкя!».

Уполномоченной по лестничной клетке тетя Паша была, и одевалась она всегда так: мужская майка и поверх — кожаный фартук. В юности, в Одессе, на Привозе она мальчиком-греком, чистильщиком обуви работала, а в зрелом возрасте до войны всю контрабанду в Одессе контролировала. К ней прибегали и докладывали: «Паша, к шестому причалу «Адмирал Нельсон» подошел: капитан спрашивает — разгружать?».

Ну а потом война, эвакуация в Ташкент... Ее муж дядя Миша сразу после фронта угодил в лагерь, скрюченный был, как стручок перца, битый-перебитый следовательскими сапогами (между прочим, токарь высокой квалификации)... Он один страшный порок имел: получку до дома не доносил, а еще страсть была — на такси ездил. Вваливался на переднее сиденье и на вопрос водителя: «Куда везти?» — кричал: «Куда хочешь — я везде нарасхват!», после чего приплетался через арку в наш двор, а там уже тетя Паша с третьего этажа криком его встречала: «Негодяй, аферист, засранец, сволочь!». Он неторопливо отряхивался: «Да? И кто это ценит?».

«С ЗЕМЛЕЙ ТАШКЕНТ НЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ СРОВНЯЛО, А ДРУЖБА НАРОДОВ, СНАБЖЕННАЯ ЭКСКАВАТОРАМИ»

— Так вот где вы так виртуозно суржик освоили, а многие удивлялись: как это в ситуации, когда большинство незнакомых с украинским языком русских авторов немилосердно сфальшивили бы, Рубина ни единой не допустила ошибки...

— Это даже не суржик, а южнорусская такая новация — активная, с гигантским, заложенным в ней, юмором: я в этом выросла и на это всегда реагирую.

Помню, тетя Паша объявления в стихах писала и по всей коммунальной квартире развешивала — например, такое: «Кто захватит наши спички, тот получит по яичке». У них внук был, Вася: внешне — некрасовский мальчик: белобрысый, голубоглазый в русского отца, но неистребимый акцент унаследовал от бабки с дедом. Так и кричал бабке: «Если мне не купят попугая с носом, как у тети Сони, я не буду кушять и дышять свежим воздухом не пойду! Задохнусь тут насмерть, в твоей душньой комнате — ты этого хочешь?».

Позже Васю в специальную английскую школу пристроили — с улицы туда детей не брали, надо было комиссию проходить, которая «общий культурный уровень семьи» проверяла. Для этого детей вопросами обескураживали, и Васю спросили: «Как ты думаешь, для чего музеи нужны?». Он усмехнулся: «Нет, гляньте на них! А Тутанхамона вам шьто — на улице показывать?».

Еще Ташкентский русский драматический театр имени Горького вспоминаю, где бывала на репетициях. Там два таких персонажа были, как Пат и Паташон: рабочий сцены, молчаливый и тощий узбек Джура, и маленький, толстенький завхоз Лифшиц. Представьте себе сценку в фойе: Джура выносит на плече свернутый в рулон ковер, мрачно спрашивает: «Липчиц! Кавор бит?» (то есть выбивать ли ковер?), а Лифшиц ему так проникновенно: «Джюра, вы работаете в русском театре! Надо говорить мягче: «ка-вье-ор». Между прочим, завхоз театра тоже поэтической жилки был не лишен — это он автор проникновенного обращения к посетительницам дамской комнаты: «Труд уборщицы нелегок — девушки, поймите: по-большому аккуратно, ласточки, ходите».

Довольно долго я не представляла, откуда этот южнорусский говорок в Ташкенте, хотя знала, что там множество эвакуированных во время войны да так и осевших в этом городе одесситов живет. Поняла гораздо позже, уже в Израиле, встречая повсюду этот юмор, быстроту реакции и удивительную жизнестойкость.

— В 66-м году в Ташкенте жуткое землетрясение произошло, которое город с землей сровняло...

— Вы знаете, это не совсем так: с землей его снабженная экскаваторами дружба народов сровняла. На самом деле Ташкент устоял, только какие-то глинобитные хибары потрескались да полопались — к примеру, у моего дяди стена дома просто наружу выпала, превратив его жилище в этакую сцену. Был даже занавес — простыня на протянутой веревке, которой от любопытствующих отгораживались, чтобы как-то спать, а, например, кирпичный вполне новый район Чиланзар, где мы жили, не пострадал совсем, но из Ташкента решили образцово-показательный город, демонстрирующий дружбу народов, сделать.

— Звезду Востока...

— Точно, и вот эти экскаваторы, которые со всех сторон прибыли, принялись все милые, замечательные особнячки сносить и мощнейшие уничтожать карагачи (вязы — Д. Г.) — точно так же столетние чинары Сквера революции недавно в Ташкенте срубили.

— Город после этого красивее стал?

— Вообще-то, красота — вещь, о которой можно поспорить. Он масштабным, широкоформатным стал...

— ...пафосным...

— ...и мраморным, ведь под Самаркандом свое месторождение этого камня было, поэтому в то время, как в Москве и в Питере новые, выложенные кафельной плиткой, станции метро были на общественные туалеты похожи, в Ташкенте их красивейшим розовым, голубым и коричневатым с искрой мрамором облицовывали. Вдобавок ташкентские архитекторы восточный колорит добавляли: окна, иногда большие, решеточками с резьбой по ганчу (алебастру. — Д. Г.) закрывали — это ведь национальный промысел. Здания в результате очень красивыми были — в общем, Ташкент запрограммированной стал столицей, и это другой уже был город.

— В разгар перестройки советские люди узнали, что в Узбекистане приобрела особый размах коррупция: одно за другим хлопковые дела пошли, первых секретарей обкомов партии и даже министров снимали и за решетку сажали, до председателя Совета Министров Усманходжаева дошли — на 12 лет осудили. Что-то и с Рашидовым, первым секретарем ЦК, экстраординарное произошло — говорят, застрелился...

— Якобы сердечный приступ случился, хотя не исключено, что застрелился, а может, и застрелили: Восток — дело тонкое.

|

| С родителями и младшей сестрой Верой, Ташкент, 1963 год. Мама Рита Александровна преподавала историю, отец Илья Давидович был художником |

— Вы, в Узбекистане живя, о размахе коррупции в республике знали?

— Не знать об этом только слепоглухонемой мог, но я абсолютно уверена, что точно такая же ситуация в Киргизии, в Таджикистане была...

— ...в Грузии...

— Ну, о ней мы вообще промолчим — вот где торжество, просто Эверест коррупции был. С этим явлением все восточные деспотии, к которым и советский Узбекистан относился, неразрывно связаны. Восточная деспотия — это всегда кормящиеся чиновники, собирающие мзду, взятки с народа, это низкопоклонство перед более высоким начальством, это очень сложная система взаимоотношений. Одним словом — Восток, и чтобы он Западом стал, не знаю, что нужно сделать...

— Да ничего не надо!

— Возможно, вы правы, потому что, когда Запад пытается какой-нибудь арабской деспотии более цивилизованное лицо придать, «арабская весна» получается, и то, что в Египте случилось — когда-то нормальной стране, где диктатор гарантом какой-то более-менее приемлемой стабильности был...

— ...и спокойствия...

— Что после того, как Мубарака — между прочим, крепкого мужика, военного летчика, серьезного человека, который порядок в регионе поддерживал, — снесли, мы имеем? Площадь Тахрир, изнасилованных журналисток, отрезанные головы британских военнослужащих и так далее. Восточная деспотия — это, знаете ли, форма правления, и с ней очень осторожно следует обходиться.

«ВЗОШЛО УТРЕННЕЕ СОЛНЦЕ. ЗУЛФИЯ ОГОРОД СТАЛ РЕДИСКА КОПАТЬ»

— Итак, в Ташкенте большие деньги ходили, а значит, богатые были люди — вы лично их видели?

— Безусловно: и роскошь, и павлинов где-нибудь в парке, у какого-нибудь сановника на даче... Надо сказать, что я сочинения зятя первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рашидова переводила — он писателем был.

— Ну и сам ведь Шараф Рашидович литературным трудом себя обременял — одно время даже председателем правления Союза писателей Узбекистана был...

— Его, естественно, более старшие товарищи переводили, но у него был зять Нурали Кабул...

— ...который тоже этим делом баловался...

— Более того, очень толстый журнал «Искусство советского Узбекистана» возглавлял, и вы знаете, не бесталанным он был человеком. Понятно, что мне дали подстрочник, который примерно такой имел вид: «Взошло утреннее солнце. Зулфия огород стал редиска копать. Его девичье сердце трепещет от любви» — все это надо было...

— ...на человеческий переложить язык...

— Да, типа «Едва солнце тронуло рассветную гладь неба, Зульфия проснулась с тревожно бьющимся сердцем» — и так далее...

|

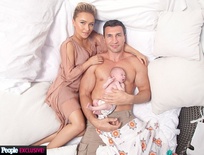

| Дина Рубина эмигрировала из Москвы в Израиль в конце 1990-го, сейчас живет в городе Маале-Адумим. С дочерью Евой от второго брака с художником Борисом Карафеловым, 1991 год |

— А редиска?

— Ну, и она само собой, но я вдруг в том подстрочнике какую-то искру увидела — там очень трогательная была история. Дело в том, что отец Нурали по ошибке его младшего брата, игравшего в зарослях, застрелил — мальчика принял за волка: страшная эта трагедия импульсом к творчеству послужила. Очень трогательная получилась вещь, а я ее просто перелопатила — сделала так, как написала бы на этот сюжет сама, и после этого, уже с моего перевода, ее на многие перевели языки.

Нурали очень благодарно ко мне отнесся: «Динкя-хон, почему ничего не просишь? Машина хочешь? Квартира хочешь?». Не мог понять, почему ничего мне не нужно и единственное, что могу взять, — это пачка бумаги для пишущей машинки (тоже по тем временам дефицит). Время от времени он собирал застолье какое-то, но я всегда возле своего маленького сына старалась быть, так как к тому времени уже развелась и воспитывала его одна, поэтому в восемь часов вечера вставала, извинялась и откланивалась: «Мне нужно домой». Нурали говорил: «Я Динку за что уважаю? Он хороший мат!»: вот так с тех пор с этим имиджем — хороший мат! — и живу.

— Вы не только Нурали Кабула переводили, но и многих других, поэтому не могу не спросить: узбекская литература что-то из себя представляла? Классики — и русские, и украинские — говорили мне, что вообще-то и проза, и поэзия братских среднеазиатских и кавказских народов весьма примитивны: девушка, типа, стоит на высокой горе, всадник скачет по степи на коне...

— Вы знаете, это, конечно, не так, потому что литература есть: и узбекская, и персидская, и какие-то древние, но существовала советская узбекская литература, и вот она... Это, в общем, был абсолютный...

— ...мрак...

— Не просто мрак — фасад, но были ребята, молодая поросль, очень талантливые, и они хорошие писали стихи. Понимаете, легче всего сейчас свести все к такой картине: акын, кунак, твоя-моя, но это неправильно, несправедливо и, в конце концов, даже глупо, потому что рожать таланты земля не устает никогда. Мы о той или иной степени пассионарности разных народов говорить можем, однако это совершенно другая тема, и я уверяю: у всех народов были и есть всплески, и там, и сям рождаются люди, талантливые в той области, в другой. Не буду сейчас какие-то определенные имена вспоминать...

— ...но они были?

— Да, и отрицать это просто бессмысленно: их, безусловно, давили, но их и сейчас, я думаю, давят.

— Сколько лет вы в Ташкенте прожили?

— С рождения до 30-ти...

— А уже в постсоветское время туда возвращались?

— Последний раз лет 11-12 назад там была, но это уже совершенно не мой город — другой.

— Фасад между тем тот же, декорации те же?

— Вы знаете, даже фасад изменился, потому что знаменитый Алайский базар — источник вдохновения очень многих писателей и поэтов, которые в Ташкенте в эвакуации были, власти какой-то немецкой фирме продали, а ведь там замечательные люди бывали: и Ахматова, и Раневская — да кто угодно. Короче, Алайский базар в мощный, поделенный зачем-то на какие-то павильоны мраморные городок превратился, и это все уже не мое, хотя, конечно, какая-нибудь цветущая джида, какая-нибудь сирень ростом с баскетболистку Раю Салимову запах детства и юности источать продолжали.

«МНОЮ ДВИГАЛА МОГУЧАЯ И НАИВНАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ НАГЛОСТЬ»

— Вы до сих пор на фортепиано играете?

— Нет, потому что любой музыкальный инструмент — не игрушка, а кропотливый ежедневный труд: утомительный, мучительный и беспощадный. В свое время я рассталась с музыкой совершенно сознательно, и хотя иногда к ней возвращаюсь, происходит это иначе — через творчество. Вот сейчас, например, новый роман в трех книгах под названием «Русская канарейка» пишу. Главный герой там контртенор — мужское сопрано, и погрузиться в музыкальную тему мне пришлось с головой.

— Ваш первый рассказ «Беспокойная натура» опубликовал журнал «Юность», когда вам всего лишь 16 лет было, — для тех, кто не в курсе, скажу: это один из самых популярных журналов Советского Союза был, выходивший многомиллионным тиражом...

— Три миллиона! — никто не верит...

— Редактором его автор «Повести о настоящем человеке» Борис Полевой был, а затем его поэт Андрей Дементьев сменил...

— Все забыто (грустно). Другая эпоха...

— В 16 лет девочке из Ташкента сложно было на страницы «Юности» без блата, без какой-либо протекции попасть?

— Даже не в протекции дело: каждый журнал свое лицо, свой профиль и слой писателей имел, которые должны были как-то этим критериям соответствовать, причем иногда на выбор редакции какой-то географический фактор влиял — то, что девочка из Ташкента, к примеру.

Поскольку мой текст от руки был написан, его могли сразу в корзину выбросить, потому что портить себе зрение, разбирая этот почерк, еще и такой мерзкий, никто не обязан, но тетрадочка в руки Виктору Славкину попала — замечательному моему другу, прекрасному человеку, очень талантливому драматургу и юмористу. Он все это прочел и просто по комнатам редакции стал ходить и говорить: «Смотрите, ребята, девчонка из Ташкента забавный рассказец прислала», а поскольку Витя еще и Галкой Галкиной был (от имени этого вымышленного персонажа он вел на страницах журнала переписку с читателями), счел возможным мой опус опубликовать.

— О чем был рассказ?

— Слушайте, я его 40 лет не перечитывала! (Смеется). Помню, что это какой-то был треп, но вполне артистический и смешной — в нем некоторые наши учителя почти под своими именами и со своими физиономиями фигурировали. Кстати, я до сих пор считаю, что писатель должен артистом быть, и в прозе сейчас побеждает артист — тогда же во мне классный шут и, в общем-то, скверная ученица возобладали. Не надо объяснять, как смотрят в классе на какого-нибудь Мишку Аронова или Ваньку Кузнецова, который выскакивает к доске и за спиной учителя что-то этакое вытворяет, — по-видимому, и во мне какая-то пружинка, которая заставляет всякие коленца выкидывать, чтобы внимание привлечь, существовала: на меня смотрели, в меня вчитывались, даже если ничего такого там не было.

...Как бы там ни было, ни в один свой сборник рассказик тот я никогда не вставляла и не вставляю, думаю, это полная чепуха — мною просто могучая и наивная провинциальная наглость двигала.

— Не ожидали, что опубликуют его, наобум отправили?

— Да просто послала и забыла... Вы не представляете, какой балбеской была — это что-то несусветное, но все время писала — по-видимому, с этим тиком в руке и в голове родилась. Я окружающий мир постоянно описывала — у меня была с ним какая-то связь: пропускала его как-то через себя, и эти буквы, строчки, слова выводить на бумаге хотелось... У меня куча рассказов была, я не знала, куда их девать, — мама эти тетрадки просто выкидывала, потому что надо было учить математику, готовиться к контрольной по физике.

— Гонорар свалился на вас небось оглушительный?

— Вы знаете, и вправду огромный: 90 с чем-то рублей — это зарплата младшего инженера была...

— ...месячная!..

— Да, с этого начинали. Послала второй рассказ — его напечатали! Послала третий — напечатали! Все домашние совершенно обалдели...

— ...и стали иначе к вам относиться?

— Да, безусловно, и надо сказать, что папа, которого я, к сожалению, в марте прошлого года потеряла, был в этом вопросе более гибким, и часто, когда мама давить начинала и возвращения к какой-то привычной размеренности от меня требовала, мой деспотичный отец, которого все мы боялись, вдруг говорил: «Оставь ее в покое!». Вот этот момент позволял мне вздохнуть, дыхание перевести — во всем, даже в моей первой несчастной пробе личной жизни, именно он в какой-то момент вступался: «Отпусти ее, пусть делает что хочет» — это сильно мне помогало.

«В ЖУРНАЛЕ «ЮНОСТЬ» ДОЛГО МЕНЯ ПУБЛИКОВАЛИ — ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ СТАЛА ПИСАТЬ ЧТО-ТО ПРИЛИЧНОЕ»

— А почему первая попытка личную жизнь устроить не удалась?

— Ну, это дела обычные: девчонка с 17 лет встречалась, в 20 замуж выскочила. Друг другу по характеру не подошли, и потом, я очень доминантная и мне, по-видимому, совершенно другой человек нужен был, понятно какой... Мой второй муж Борис тоже художник, погруженный в себя, который свое дело делает и все время в покое меня оставляет, — и у нас, слава Богу, все получилось.

— В 16 лет на страницы одного из лучших журналов страны...

— ...самых популярных...

— ...пробиться — это страшное дело, я вам скажу: там же выдающиеся люди публиковались! С вами ничего не случилось, крышу, как сейчас говорят, не снесло?

— Вы знаете, слава Богу! — это замечательная прививка от головокружения была, причем навсегда. К тому, что произошло, я отнеслась, как к игре, — кстати, Руслан Киреев, который в то время в «Новом мире» сидел, говорил мне, что очень многих из тех, кого в журнале «Юность» не принимали, в «Новом мире», в «Дружбе народов» потом печатались. Я спросила: «Почему же они так в «Юность» рвутся?», и он ответил: «Портрет!» (обводит рукой лицо).

— Ну да — там фотографии же давали...

— Писатели, оказывается, этому значение придавали, а я нет, потому что еще совсем девчонкой была, соплячкой, и фотографию послала пляжную, обрезав ее по плечи и решив, что это как бы сарафан будет. Когда мне в редакции школьный воротничок дорисовали, я обалдела — поняла вдруг, что что-то в этом есть, что писатель не может, по-видимому, с пляжной фотографией фигурировать и, вообще, исподнее выворачивать не надо (это, кстати, на будущее мне много дало).

Потом я в отдел прозы переползла: они долго меня публиковали — до тех пор, пока не стала писать что-то приличное. Например, повесть «На Верхней Масловке»...

— ...которая была впоследствии экранизирована...

— ...и на кучу языков переведена — по ней до сих пор диссертации в разных западных университетах защищают, и вот когда ее не взяли...

— ...вот тут — стоп!..

— Я поняла просто, что перестала им быть интересна как девочка — это во-первых, а во-вторых, в Москву переехала, то есть стала одной из них, а это уже было другое дело. В общем, что-то изменялось — и в воздухе, и, по-видимому, во мне.

— Нескромный вопрос: сколько журналов со своим первым опубликованным рассказом вы купили?

— Вы знаете...

— ...только не говорите, что один...

— Ну, во-первых, наша семья «Юность» даже не выписывала, а купить ее очень трудно было. Просто знакомые приносили, и, по-моему, три-четыре экземпляра собралось — один даже где-то дома еще валяется. Понимаете, у меня, слава Богу, склад ума достаточно рациональный, ироничный, и к себе очень спокойно я отношусь.

— Как важно иронию и, главное, самоиронию иметь...

— Совершенно точно, а во всем, что касается творчества, еще и крайне я мнительна — все время мне кажется, что нечто ужасное написала.

|

| С Дмитрием Гордоном. «У вас дивные, глубокие, как озера, глаза...». — «Спасибо, это лучший комплимент женщине» |

«НАРОД У НАС МОЛОДОЙ, — СКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК КОЛОНИИ, —ИСКУССТВО ЛЮБЛИТЬ. ГЛАВНОЕ — НИ ХРЕНА НЕ БОЙСЯ! ЭТО КАК С ХИЩНИКАМИ: НЕТ КУРАЖА — ХАНА ДЕЛО, ВЕНИКИ»

— А как же благодарные читатели — они в обратном вас убедить не пытались?

— Ой, это отдельная история — у меня даже рассказ есть «Концерт по путевке книголюбов», который всегда читаю, потому что он знаковый: это мой талисман.

Дело в том, что с первого курса консерватории начался в моей жизни довольно тяжелый период: тяжкую лапу одна гангстерская организация под скромным названием «Общество книголюбов» на меня наложила. Там, по-видимому, решили горящий на протяжении многих лет план по ПТУ на моей лучезарной юности выполнить и бросили меня в пасть юного читателя, который если что и читал с интересом, так только трехэтажный мат на стенах подъездов. Я искренне верила, что призвана сеять в сквернословящих цветах жизни разумное, доброе и вечное, но когда на очередной встрече с учащимися очередного ПТУ из зала мне посоветовали кончать трепаться, а лучше прошвырнуться на сквер выпить пивка, поняла, что моя общегородская известность грозит перерасти во всенародную славу, и решила немедленно это безобразие прекратить.

Полгода на телефонные звонки я не отвечала, но однажды осенью меня застукали — кротко и очень вежливо попросили выступить перед молодежью. Я осведомилась: «Не ПТУ ли это?». — «Нет-нет». — «А кто?». — «Молодая пытливая аудитория» — и подозрительно суетливо уверили: «И машина будет — доставку в оба конца гарантируем».

В назначенный час я слонялась у подъезда Общества книголюбов, ожидая обещанный транспорт: в перекинутой за спину сумке лежал творческий багаж — три столичных журнала с моими рассказами, мне было 18 лет, в активе я имела новые джинсы, ослепительной силы глупость и твердое убеждение, что я писатель. Пассив, впрочем, тоже имелся, но незначительный — несколько задолженностей по музыкальным дисциплинам и несчастная любовь за прошлый семестр.

Наконец, подкатил транспорт — этакий крытый фургончик для перевозки небольшой компании, вполне обычный рафик, если не считать одной странноватой детали: окошки его были довольно крепко зарешечены. За рулем сидел молодой человек в форме, из чего я поняла, что выступать придется в воинской части. Он приоткрыл дверцу, крикнул почтительно: «Товарищ писатель?!», и со сдержанным достоинством я подтвердила. «Сидайте у «воронок», товарищ писатель!» — и мы поехали. Когда в зарешеченном окошке ханское величие мраморных дворцов Ташкента сменилось глинобитным пригородом, я поняла...

— ...что воинская часть далековато...

— Когда кончился пригород и по обе стороны дороги хлопковые поля разбежались, мысль появилась, что это очень далеко, а мы все ехали, ехали, ехали... Часа через полтора машина остановилась перед высокими железными воротами того особого темно-зеленого цвета, в который у нас, если вы помните, коридоры больниц, тюрем и городских нарсудов красили, — вероятно, для поднятия настроения. Молодой человек в форме провел меня через тоже несколько смутившую обилием решетчатых дверей проходную, и мы пошли кривыми унылыми коридорами, пока не уперлись в дверь с табличкой «Начальник колонии». Я привалилась спиной к темно-зеленой стене и лопатками ощутила извечный холод казенного дома. «А мы это... Мы... Мы куда это приехали?». — «Как куда? В воспитательно-трудовую колонию — нам писателя давно обещали», — ответил сопровождающий и открыл дверь.

Комната была уставлена столами, которые были завалены штабелями папок «Личное дело №...» — за одним из таких столов между двумя башнями из красных и синих папок глянцево блестело озерцо лысины. «Доставил, Пал Семеныч!» — по озерцу лысины даже ряби не пробежало. Начальник колонии поднял голову, обнаружив суровый нос, чем-то напоминающий приклад винтовки, и два маленьких, близко поставленных веселых глаза — этими глазами несколько секунд он оторопело меня разглядывал. «Терещенко, ты кого привез?». Тот путевку Общества книголюбов испуганно вытащил и прочел: «Пр... про... про-за-и-ка». — «Терещенко, я ж писателя заказывал!».

— А вы не сказали, что ошибочка вышла, домой не попросились?

— Не-а — тут моя душа очнулась и всеми фибрами авторского самолюбия затрепетала. «Так я же как раз и есть писатель! — воскликнула. — Прозаик — это тот, кто длинными строчками и не в рифму пишет, и вы зря беспокоитесь, можете убедиться, — я судорожно выхватила журналы из сумки. — Вот, пожалуйста». Начальник колонии надел очки и довольно долго изучал страницу журнала, время от времени поднимая от моей фотографии сверяющий милицейский взор. Потом крякнул, вышел из-за стола, подал мне твердую, тоже похожую на приклад винтовки, ладонь ребром, я обхватила ее и потрясла.

«Да-а-а, — как-то многозначительно протянул он, обмеряя взглядом всю меня с моими джинсами, рассказами и журналами. «Значить, вот что я скажу. Народ у нас молодой, искусство люблить. Люблить искусство», — повторил он и замолчал, но вдруг встрепенулся и горячо продолжил: «Здесь что главное? Главное — ни хрена не бойся! Это как с хищниками: нет куража — хана дело, веники, а я тебе милиционера дам и двух воспитателей. Сам тоже пойду — для авторитету. Вы на какие темы лекции проводите?». — «На морально-этические», — пробормотала я, чувствуя слабость в коленях. «О! То, что надо! — высокий идейный уровень нам очень нужен. Терещенко, пригласи Киселева с Абдуллаевым».

— Им тоже послушать не вредно...

— Когда мы остались вдвоем, начальник подытожил: «Мой совет: шпарь не останавливаясь и пауз, чтобы они не опомнились, не делай. Ну, с Богом!» — он пропустил меня в дверях и повел по коридорам. У выхода к нам присоединились Терещенко и еще двое в форме, и пока я шла под конвоем по огромному двору колонии, начальник, не без гордости простирая руку то вправо, то влево, бодро говорил: «А там вон ремонтный цех, ребята вкалывают, стараются. За ударный труд — досрочная воля» — или что-то в этом роде. Я шла, как в дурном сне, по пути нам успели встретиться двое колонистов — к моему неприятному изумлению, не в наручниках и без вооруженного конвоя. Шли просто так, сами по себе: проходя, зыркнули на меня одинаково набыченными глазами из-под бритых лбов.

«ЭТО БЫЛИ ЛЮДИ С СУДЬБОЙ — ПУСТЬ ПОКАЛЕЧЕННОЙ, ПРОКЛЯТОЙ И ПРЕСТУПНОЙ, НО СУДЬБОЙ, — Я ЖЕ ОБЛАДАЛА НОВЫМИ ДЖИНСАМИ И ТРЕМЯ РАССКАЗАМИ В СТОЛИЧНЫХ ЖУРНАЛАХ»

— «А конвою-то маловато», — мелькнула наверняка мысль...

— Угадали. Подошли к большому деревянному бараку — вероятно, здешнему очагу культуры, внутри гудело. «О! Народ согнали уже, молодцы, — порадовался Семеныч. — Это наш актовый зал». Несмотря на состояние сильнейшей анестезии, я отметила, что актовый зал их похож на вагон-теплушку времен войны: длинный, дощатый, битком набитый серо-черными ватниками. Лиц над ватниками не было — были серые, тусклые, бритоголовые рожи без возраста, и все это гудящее месиво удерживали несколько снующих вдоль рядов воспитателей.

Начальник колонии помог мне взойти на сколоченную из досок сцену с разбитым, скалившимся открытой клавиатурой фортепиано и зычно крикнул в зал: «Значить, так! Сейчас здесь выступит пру... про-заик, и чтобы было ша!». Ватники с кочками бритых голов озверело затопали, засвистели и нецензурно-восхищенно заорали — надо полагать, здесь это считалось аплодисментами, а потом наступила... Ну, тишиной это можно было назвать только в сравнении с ядерным взрывом, но к этой минуте мое авторское самолюбие давно уже валялось в глубоком обмороке, а страх и отвращение слепили глаза.

— Представляю, как страстно хотелось вам оказаться в зарешеченном рафике на пути обратно...

— Не то слово, но зыбким голосом, не поднимая глаз от страницы, я бормотала текст своего рассказа. Прошла минута, две, справа кто-то из ватников стал демонстративно мученически икать, слева, наоборот, так же натужно кашлять, и вдруг из задних рядов громко и лениво сказали: «Ну, хвать уже! Пусть поет». Я запнулась и выронила журнал, ужас мягко стукнул меня в затылок и холодными струйками побежал по спине, тем более что про совет начальника вспомнила — пауз не делать. Я попятилась, наткнулась на фортепиано и, не удержав равновесия, с размаху села на открытую клавиатуру — ватники от восторга взревели.

Барак сотрясался: «Эй, кадра, — орали мне, — сыграй еще этим самым!», но дикий аккорд, неожиданно извлеченный из инструмента далеко не самой талантливой частью моего тела, как ни странно, привел вдруг меня в чувство. Решительно плюхнувшись на колченогий стул, я ударила кулаками по басовому и верхнему регистрам, и ватники вдруг заткнулись. «Я спою! — выкрикнула я в отчаянии. — Я спою вам «Первача я взял ноль-восемь, взял халвы...», если... если будет ша!». У меня тряслись руки и перехватывало горло, но я допела Галича до конца и, не прерываясь, перешла на его «Облака».

Облака плывут, облака,

В милый край плывут, в Колыму,

И не нужен им адвокат,

И амнистия ни к чему...

— пела я в гробовой тишине, и постепенно дрожь в руках унималась, и мой небольшой голос звучал свободнее:

Я подковой вмерз в санный след.

В лед, что я кайлом ковырял,

Ведь недаром я двадцать лет

Протрубил по тем лагерям...

На пятой песне один из ватников на цыпочках принес стакан с водой и бесшумно поставил передо мной на крышку инструмента. Я пела и пела, не останавливаясь, не объявляя названия песен, я длилась, как долгоиграющая пластинка...

Когда в горле совершенно пересохло, я потянулась за стаканом воды, бросила взгляд на ватники в зале и вдруг увидела лица и глаза — напряженные, угрюмые, страдающие, страстные. Это были мои сверстники, большей частью — мое поколение, малая его часть, отсеченная законом от общества, и новый, неожиданный, электрической силы стыд пронзил меня: это были люди с судьбой. Пусть покалеченной, проклятой и преступной, но судьбой — я же обладала новыми джинсами и тремя рассказами в столичных журналах.

Глотнув холодной воды, я поставила стакан на крышку инструмента и сказала: «А сейчас буду петь вам Высоцкого».

— Раздалась буря аплодисментов?

— Напротив, они не шелохнулись. Я запела «Охоту на волков», потом «Баньку», потом «Дом на семи ветрах». Сколько это длилось — час, три? Не помню — вспоминаю только звенящую легкость в области души, словно я отдала им все, чем в ту пору она была полна, и когда поняла, что больше ничего не сыграю, поклонилась и сказала: «Все. Теперь — все!».

Они хлопали мне стоя, потом шли за мной по двору колонии и хлопали вслед. Начальник радостно тряс мою руку и повторял: «Что ж ты сразу не сказала, что можешь? — а то, как мокрая курица с журнальчиком». На обороте путевки Общества книголюбов, где положено писать отзыв о выступлении, он вывел твердым почерком: «Концерт прошел на высоком идейном уровне. Отлично поет товарищ прозаик! Побольше бы нам таких!».

(Продолжение в следующем номере)

Экс-депутат Госдумы России Константин БОРОВОЙ: «Навальный — это один из запасных вариантов имитации смены власти Путина»

Экс-депутат Госдумы России Константин БОРОВОЙ: «Навальный — это один из запасных вариантов имитации смены власти Путина» Экс-советник президента России Андрей ИЛЛАРИОНОВ: «Дефолт в Украине практически неизбежен: он наступит в конце января, максимум — февраля 2015 года»

Экс-советник президента России Андрей ИЛЛАРИОНОВ: «Дефолт в Украине практически неизбежен: он наступит в конце января, максимум — февраля 2015 года» Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил СОКОЛОВСКИЙ: «В четвертьфинале Кубка кубков судья сказал нам: «Советский Союз — bad! Вы — плохие!». Тогда весь мир в бешенстве был, что СССР сбил южнокорейский самолет, — этот матч мы проиграли...»

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил СОКОЛОВСКИЙ: «В четвертьфинале Кубка кубков судья сказал нам: «Советский Союз — bad! Вы — плохие!». Тогда весь мир в бешенстве был, что СССР сбил южнокорейский самолет, — этот матч мы проиграли...» Писательница Дина РУБИНА: «Зять первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рашидова говорил: «Я Динку за что уважаю? Он хороший мат!»

Писательница Дина РУБИНА: «Зять первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рашидова говорил: «Я Динку за что уважаю? Он хороший мат!» Российский поэт, писатель и публицист Лев РУБИНШТЕЙН: «Тотальное вранье обязательно конвертируется в убожество, в том числе экономическое. Конечно, Россию ждут трудные времена»

Российский поэт, писатель и публицист Лев РУБИНШТЕЙН: «Тотальное вранье обязательно конвертируется в убожество, в том числе экономическое. Конечно, Россию ждут трудные времена» Один из основателей немецкого сообщества «Мы — украинцы» Олег ПАСЛАВСКИЙ: «Много немцев, не осознавая угрозы, поддерживают Россию»

Один из основателей немецкого сообщества «Мы — украинцы» Олег ПАСЛАВСКИЙ: «Много немцев, не осознавая угрозы, поддерживают Россию» Впасть в дедство полезно каждому

Впасть в дедство полезно каждому Народный депутат Александра КУЖЕЛЬ: «Если текст бюджета будет отличаться от зачитанного Яценюком, это грозит лоббистам криминальной ответственностью»

Народный депутат Александра КУЖЕЛЬ: «Если текст бюджета будет отличаться от зачитанного Яценюком, это грозит лоббистам криминальной ответственностью» Виктор КОРЧНОЙ: «С пользой и весело я провел с Дмитрием Гордоном несколько часов за беседой, а затем еще столько же в ресторане — мы пили водку и закусывали селедкой, картошкой в мундире и салом: тогда я еще не догадывался, что это интервью практически последним для меня станет...»

Виктор КОРЧНОЙ: «С пользой и весело я провел с Дмитрием Гордоном несколько часов за беседой, а затем еще столько же в ресторане — мы пили водку и закусывали селедкой, картошкой в мундире и салом: тогда я еще не догадывался, что это интервью практически последним для меня станет...» На страже Родины

На страже Родины Жизнь налаживается!

Жизнь налаживается! Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги