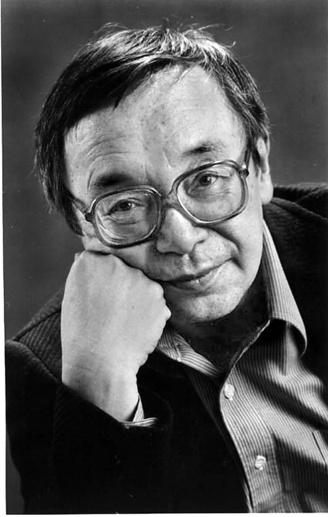

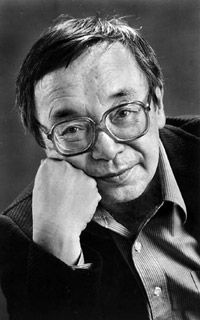

Юлий КИМ: «Сталин любил передвигать целые народы, как фигурки на шахматной доске, и начал с корейцев»

«ХОРОШО ПОМНЮ ПОСТОЯННОЕ ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ. ПРЕДЕЛОМ МЕЧТАНИЙ БЫЛО «ПИРОЖНОЕ» -ЛОМОТЬ БЕЛОГО ХЛЕБА С МАСЛОМ И САХАРОМ»

- Юлий Черсанович, детство принято считать самым счастливым временем жизни, у вас же оно было, мягко говоря, непростое...

- Батюшку моего взяли, когда мне не было и двух лет, а через четыре месяца с ним покончили. Такое было время - 38-й год, разгар сталинского террора. Матушку в том же году арестовали, дали пять лет и отправили в лагерь, но она провела в Казахстане на два года больше положенного по приговору - шла война, поэтому домой ей разрешили вернуться только в 45-м.

- Все это время вы с сестрой считались ЧСР - членами семьи репрессированного?

- Нам с ней повезло - нас спасли родственники. Отец у меня кореец, а мама - русская. Они встретились в Хабаровске и в Москву вернулись уже мужем и женой. Папа здесь очень быстро нашел корейскую общину, но наша корейская родня нам была очень долго неизвестна: все они жили в Приморье и Хабаровске. А когда началась первая насильственная национальная сталинская депортация (как известно, Иосиф Виссарионович любил передвигать целые народы, как фигурки на шахматной доске, и начал он с корейцев все в том же 38-м году), их перевезли поближе к нам - в Среднюю Азию. Но познакомились мы с ними, только когда начались массовые реабилитации.

После маминого ареста мы попали в объятия ее родственников Всесвятских - это был огромный и очень дружный клан. Помню своего двоюродного деда Павла Васильевича, который у нас именовался «семейным штабом» и был в курсе всего, что случалось с каждым из Всесвятских отпрысков, в том числе и с нами. Таким образом мы и оказались в семье нашей тетки, родной маминой сестры. Эти люди приняли нас, как своих родных детей, и всю войну мы прожили с ними в подмосковных Люберцах.

Наша большая семья - человек восемь - ютилась в двух маленьких комнатках большого общежития экономических работников.

|

- Это как раз тот случай, когда в тесноте, да не в обиде?

- У нас был очень дружный дом. Случались, конечно, и коммунальные свары, взаимные препирательства, но резкой враждебности я не помню, все жили более или менее мирно. Был общий подвал, куда все сбегались во время налета немецкой авиации, были общие для всех школы. Мы, дети, вместе сочиняли и ставили какие-то наши детские спектакли. Жизнь, несмотря ни на что, продолжалась.

Когда вернулась мама, мы оказались на 101-м километре, поскольку ее лишили права жить не только в Москве, но и в других больших городах. Так мы попали в Малоярославец. Маме в то время еще позволяли работать учительницей, и мы вместе ходили в одну и ту же семилетку, которая жила столь же дружно, сколь и голодно.

Послевоенные годы были очень тяжелыми. Я хорошо помню это постоянное желание есть. Пределом мечтаний того времени было «пирожное»: ломоть белого хлеба, намазанный сливочным маслом и густо посыпанный сахаром. А любимое лакомство - вареная картошка, обильно политая пахучим подсолнечным маслом, с квашеной капустой. До сих пор предпочитаю это блюдо любым кулинарным изыскам.

- Как же вы выживали в такой обстановке?

|

| «Отец у меня кореец, мама русская. Батюшку взяли, когда мне не было еще и двух лет» |

- Нас опять-таки поддерживал - и очень щедро! - все тот же клан Всесвятских: мы постоянно получали от них посылки и передачи. А в 1951 году переехали в Туркмению, где все было в 10 раз дешевле, чем в России, и в 10 раз изобильнее. Овощи, которые у нас вырастают средних размеров, - картошка, капуста, морковь - там были просто огромными. А, кроме того, до самого неба - во всяком случае, мне тогда так казалось - громоздились горы арбузов, дынь. До сих пор вспоминаю, какими они были отменно сладкими!

- Вторая волна повальных арестов коснулась вашей семьи?

- Когда Сталин с Берией ее затеяли, по второму кругу забирали людей уже отсидевших. Маму, к счастью, не арестовали, но ей запретили работать в школе. Мы остались совершенно без средств к существованию и очень бедствовали. Если бы не поддержка, с одной стороны, московских родственников, с другой - окружающих людей, умерли бы с голоду.

В этом тягчайшем положении нас два раза принимали к себе жить родители бывших маминых учеников, которые по логике вещей должны были бы отвернуться от жены «врага народа». Причем делали они это совершенно бесплатно, просто говорили: «Если сможете, когда-нибудь отдадите деньги, а нет - живите так». Мы и жили так, потому что отдавать нам было решительно не из чего.

|

| Юлик с сестрой Алиной и матерью Ниной Валентиновной Всесвятской |

Еще одна родительница помогла маме с работой - устроила помощницей учетчицы швейного цеха. Зарплату там, конечно, платили совершенно нищенскую, но все-таки это были какие-то деньги, которые помогали нам выжить. Так человеческая поддержка и участие окружали нас постоянно, и никакого повода для того, чтобы озлобиться, не было.

«Я НАХОДИЛСЯ ПОД КОЛПАКОМ У ОРГАНОВ, И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СЕРДЦЕ У МЕНЯ ЕКАЛО»

- Когда же к вам пришло прозрение относительного того, в какое страшное время вы жили?

- Когда мы выросли, поступили в институт, и грянул XX съезд партии с великим докладом Хрущева. У всех будто прошел гипноз, спала с глаз пелена и появился счет к этому режиму и этой власти. До того же мы росли примерными октябрятами, пионерами и комсомольцами, водили хороводы и кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!». Хотя справедливости ради надо сказать, что во все это вкладывался не идеологический, а романтический, человеческий смысл. И если коммунистическая идеология базируется на любви к общечеловеческим ценностям и одновременно на классовой ненависти, то второе нам было абсолютно неизвестно. Если мы об этом и говорили, то только по стихам Маяковского. Зато что такое общечеловеческая солидарность, знали очень хорошо.

|

| Советские диссиденты: Юлий Ким, поэт, переводчик, историк и правозащитник Анатолий Якобсон, писатель и сценарист Илья Габай, физик Герцен Копылов, первая жена Кима Ирина Якир, математик, философ, узник сталинских лагерей Юрий Гастев, 1972 год |

- В советское время вы были одним из самых известных диссидентов и участников правозащитных движений. А ведь вы, памятуя о судьбе своих родителей, лучше других знали, чем это может закончиться. Неужели не было страшно?

- Боязнь, конечно, была, ведь я принимал участие в делах, за которые советская власть давала реальные сроки. Подписывал протестные письма, адресованные не только нашим властям, но и за рубеж, занимался изготовлением и распространением всяческого самиздата. За мной числится даже раздача листовок. Правда, об этом даже среди моих знакомых мало кто знает, потому что дело было в высшей степени конспиративное.

Я долгое время находился под колпаком у соответствующих органов. Некоторые материалы, которые на меня собрало следствие, готовя суд над Ильей Габаем, - в 1970 году их судили в Ташкенте вместе с Мустафой Джемилевым (ныне руководителем крымского меджлиса) - были выделены в отдельное делопроизводство. Я ездил на суд как свидетель - давал показания. Тогда-то меня через адвокатов предупредили, чтобы я уезжал как можно скорее, не дожидаясь конца суда, поскольку возможен арест. Так что время от времени сердце у меня действительно екало, но даже до задержания дело так и не дошло.

|

| С композитором Владимиром Дашкевичем Юлий Ким создал один из лучших песенных циклов к фильму «Бумбараш» |

- Зато, если не ошибаюсь, вы пережили несколько обысков?

- Два у меня дома и еще несколько - у друзей. Самое интересное, что это - во всяком случае, в обиходе московских диссидентов - часто бывало совсем не страшно. Дело в том, что по закону те, кто проводит обыск, обязаны пускать каждого, кто стучит в дверь, и не выпускать до конца процедуры. И вот, чтобы поддержать страдальца, к нему собирались всякие друзья и знакомые. Помню, когда был невероятно долгий шмон у известного диссидента Петра Якира (в прошлом моего тестя), в квартиру набилось человек 20 - группа поддержки, некоторые привезли с собой водочки. Не скажу, что обыск превратился в праздник, но это было почти веселое мероприятие. Шла даже легкая перепалка с агентами, которые орудовали в квартире. Так что страха у меня, пожалуй, почти не было.

- Настораживает слово «почти».

- Пот прошиб меня только однажды, когда я увидел, что среди разложенных на столе бумаг лежит черновик антисталинской листовки, написанный от руки. Диссидентствующая девушка Ира Каплун изготовила ее к 90-летию Сталина. И тут я слегка задрожал, поскольку улика была налицо - авторство по почерку легко можно было установить, а это грозило Ирине серьезными неприятностями. Но в процессе обыска мне удалось бумажку вынуть и спрятать, после чего я с большим нетерпением ждал, когда все закончится. А страх, испытанный за другого человека, был героическим и благородным.

|

| С Зиновием Гердтом |

- Как же вам с такой репутацией разрешали писать, в том числе и для кино?

- В 1968 году со мной разговаривал один очень большой чин на Лубянке, который так определил всю мою последующую жизнь: «Работать в школе учителем в силу своих идейных позиций, которые противоречат статусу советского педагога, вы не можете. Выступать со своими концертами вам тоже не следует, поскольку у нас имеются записи ваших антисоветских песен».

«ДО СИХ ПОР СЛЫШУ УДИВЛЕННЫЕ ВОЗГЛАСЫ: «А МЫ ДУМАЛИ, ЭТО МИХАЙЛОВ СОЧИНИЛ!»

- У вас были антисоветские песни?

- Сколько угодно - например, пользовавшийся большой популярностью «Монолог пьяного Брежнева». Правда, я не позволял себе петь такие вещи со сцены, только в компаниях.

Ну а против того, чтобы я работал в кино и театре, искусствоведы в штатском ничего не имели. Опасности в этом смысле я для них не представлял: они же понимали, что никакая киностудия или театр моей диссидентской деятельности не поддержат, поэтому я сам должен буду от нее отказаться, чтобы не подводить трудовой коллектив. Другое дело, если бы я был кустарь-одиночка типа Галича или Солженицына и сам отвечал бы за все, что делаю.

|

| С Булатом Окуджавой |

- Что вынудило вас взять псевдоним Юлий Михайлов?

- Начальству было спокойнее, когда в титрах стоял псевдоним. Конечно, многие знали, кто на самом деле скрывается под фамилией Михайлов, но для широкой публики это оставалось и остается тайной. До сих пор, исполняя ту или иную свою песню, слышу удивленные возгласы: «А мы думали, это Михайлов сочинил!».

- У вас был продолжительный и успешный роман с кино. Какими своими киноработами вы особенно довольны?

- Мне больше всего нравятся мои работы с Владимиром Дашкевичем и Геннадием Гладковым в картинах «Бумбараш», «12 стульев», «Обыкновенное чудо». С Алексеем Рыбниковым мы прекрасно поработали в «Приключениях Красной Шапочки».

Цензура ко мне придиралась крайне редко, хотя такое тоже бывало. Причем меня иногда ставили в крайне затруднительное положение, когда следовало поменять текст в уже отснятом эпизоде (его нельзя было переснять - только переозвучить), - новые слова надо было написать так, чтобы они попали в артикуляцию губ актера. Такое случалось дважды: я переписывал крошечный куплетик мадам Грицацуевой про «любимый танец шимми» в картине Марка Захарова «12 стульев» и целый куплет в менее известном фильме «Вакансия» (по «Доходному месту» Островского), который исполнял Ролан Быков.

- Замечания были на пустом месте или по делу?

|

| С Ириной Якир, 1976 год. Первой женой Юлия Черсановича стала внучка известного военачальника, командарма 1-го ранга, расстрелянного в 1937-м, Ионы Якира |

- В половине случаев советская цензура зверствовала без всяких на то оснований. Они видели какие-то антисоветские аллюзии, намеки и «фиги в карманах» в самых безобидных местах. В качестве примера могу вам привести историю с последним куплетом песни «Куда ты скачешь, мальчик?», которой заканчивается телевизионный фильм «Короли и капуста» по одноименной книге О'Генри. В первоначальном варианте он звучал так:

Куда ты скачешь, мальчик?

Скажи ты мне, куда?

Кругом одно и то же -

Бардак и суета.

Да что за беда? Да что за беда?

Поеду потихоньку куда-нибудь туда.

Из-за последней строчки текст был нам возвращен: «Перепишите! Это намек - всем понятно, куда вы приглашаете зрителей». Я переделал на «Куда ты держишь путь?». - «Туда, куда-нибудь».

- По-моему, что в лоб, что по лбу!

|

| С нынешней женой Лидией |

- Абсурд полнейший! Но они с новым вариантом сразу же согласились, сказали: «Туда, куда-нибудь - это что-то неопределенное, а куда-нибудь туда - совершенно четкое направление». В этом - весь идиотизм тогдашней цензуры.

А в одной шуточной постановке, в которой Ной строил ковчег для семи пар чистых и семи пар нечистых, меня этот самый ковчег попросили убрать. Усмотрели там намек на... крейсер «Аврора». Таких казусов люди моего поколения могут вспомнить вагон.

- Что, на ваш взгляд, первично в песне - стихи или музыка?

- Интонация - именно из нее возникают и стих, и музыка. Поиск этой интонации и есть главная работа любого автора, будь то поэт или композитор. В свое время Маяковский в статье «Как делать стихи» определил, что стих возникает из некоторого мычания, музыка тоже.

- Ваша жизненная мудрость - в умении во всем видеть только хорошее?

- Как-то так само собой получается, что меня всегда, даже в самой сложной ситуации, выручал оптимизм. Он господствует над безнадежностью. Поэтому ничего, кроме девиза: «Всегда надейся на лучшее!», я вам предложить не могу...

Леонид ФИЛАТОВ считал, что его тяжелая болезнь — наказание за участие в травле режиссера Анатолия Эфроса

Леонид ФИЛАТОВ считал, что его тяжелая болезнь — наказание за участие в травле режиссера Анатолия Эфроса Юлий КИМ: «Сталин любил передвигать целые народы, как фигурки на шахматной доске, и начал с корейцев»

Юлий КИМ: «Сталин любил передвигать целые народы, как фигурки на шахматной доске, и начал с корейцев» Никита ДЖИГУРДА: «Мама Анисиной вставляла мне по самую хряпку: «Ты понимаешь, куда полез? У вас «Танцы на льду», а у нее — принц Монако в Москве, с Путиным приехал встречаться...». — «Ну и что? — я парировал. — Я тоже принц, только космический»

Никита ДЖИГУРДА: «Мама Анисиной вставляла мне по самую хряпку: «Ты понимаешь, куда полез? У вас «Танцы на льду», а у нее — принц Монако в Москве, с Путиным приехал встречаться...». — «Ну и что? — я парировал. — Я тоже принц, только космический» Дочь одного из писателей, подаривших миру Остапа Бендера, Александра ИЛЬФ: «Секретариат Союза писателей «вредные книги» Ильфа и Петрова запретил, и с 1948 года по 1956 год их не печатали вовсе, но умер отец не от советской власти...»

Дочь одного из писателей, подаривших миру Остапа Бендера, Александра ИЛЬФ: «Секретариат Союза писателей «вредные книги» Ильфа и Петрова запретил, и с 1948 года по 1956 год их не печатали вовсе, но умер отец не от советской власти...» Михаил ПОПЛАВСКИЙ: «Вы не мне, вы студентам аплодируйте. Я и так знаю, что я хороший певец...»

Михаил ПОПЛАВСКИЙ: «Вы не мне, вы студентам аплодируйте. Я и так знаю, что я хороший певец...» Виталий КОРОТИЧ: «Книги мои продаются, а я нет»

Виталий КОРОТИЧ: «Книги мои продаются, а я нет» Нет ничего более постоянного, чем временное

Нет ничего более постоянного, чем временное Лучшими футболистами Украины признаны Анатолий Тимощук, Андрей Шевченко и Александр Шовковский

Лучшими футболистами Украины признаны Анатолий Тимощук, Андрей Шевченко и Александр Шовковский Вячеслав ДОБРЫНИН: «Надоели эти голубые артисты — сколько уже лет меня к себе переманивают, а я все отбиваюсь и отбиваюсь. Ну перейду к ним — какой с меня толк? Старый уже...»

Вячеслав ДОБРЫНИН: «Надоели эти голубые артисты — сколько уже лет меня к себе переманивают, а я все отбиваюсь и отбиваюсь. Ну перейду к ним — какой с меня толк? Старый уже...» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги