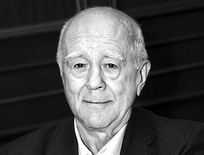

Юрий СТОЯНОВ: «Знал ли Стржельчик, что я его сын? Хороший вопрос!»

По словам Юрия Стоянова, он просто не мог родиться не в Одессе 10 июля 1957 года, потому что именно в этот день в 180-километрах оттуда, в Кишиневе, отмечали 10-й день рождения Илюши...

Кого только не сыграли за почти 20 лет существования программы «Городок» Илья Олейников и Юрий Стоянов! Способные перевоплотиться как в советских (и даже индейских) вождей и анекдотических персонажей, так и в простых постсоветских, устойчивых ко всем кризисам и дефолтам граждан, они практически сразу покорили сердца миллионов зрителей и стали самым известным и любимым комедийным дуэтом. При этом то, что они делали для экрана и на экране, не совсем комично — скорее, это такой горьковатый, очень умный и реалистичный юмор с грустинкой, смех понимающего и остро чувствующего действительность человека сквозь слезы. Недаром же заглавная песня «Городка» в исполнении Анжелики Варум совершенно не веселая и к комическому никакого отношения не имеет.

Лишь во сне приходят лица,

Не узнать и половины —

Ярок свет.

Год прошел. Почтовый ящик.

Открываю — две газеты.

Писем нет...

В их вымышленном городке, в котором кто-то узнавал родной Питер, кто-то Москву, кто-то Киев, Одессу, Кишинев, Таллинн или Ригу, а кто-то — родной провинциальный городишко, телезрители прожили два десятка лет, и передача удивительным образом не наскучила и реакцию отторжения, как другие подобные шоу, которых уже так неприлично много, что аж с души воротит, не вызвала. Наоборот, таким народным доверием и такой любовью пользовалась, что «городошные» номера перекочевывали плавно на страницы печатающих анекдоты журналов и газет.

Говорят, если у поэта или композитора есть хотя бы одна песня, которую на застольях поют как народную, даже не подозревая об авторстве, это свидетельство успешности автора, а если у двоих авторов-актеров-режиссеров сотни баек и шуток, которые народ из уст в уста передает, в интернете тиражирует и в лицах на сцене самодеятельных и профессиональных театров показывает? Пожалуй, это не просто успешные, но и очень полезные для общества люди — даже несмешное они могут сделать смешным, а ведь смех, если верить известному изречению, продлевает жизнь...

Правда, не всегда, к сожалению, тем, кто смешит. Ильи Львовича не стало в 2012-м — в 65, причем среди причин внезапного ухода артиста как онкозаболевание называют, так и трудности, связанные с новым проектом Олейникова — мюзиклом «Пророк», в который он вложил всю душу и все средства. Души вполне хватило, а денег, увы, нет... «Нет Ильи — не будет и «Городка», — заявил Юрий Николаевич и реанимировать популярную передачу, несмотря на просьбы зрителей, даже не пытался: в его городке жили двое.

Стоянов, который за годы своей звездной карьеры успел прослыть человеком с непростым характером — вспыльчивым, сверхпринципиальным и даже придирчивым (потому что высокую планку себе самому ставит и хочет, чтобы и другие ту же высоту брали), не из тех, кто любит ходить из программы в программу, делая грустные глаза и причитая: «Как же друга Илюши мне не хватает!», и впоминать все новые и новые подробности их совместной творческой биографии и личных взаимоотношений. Тем не менее по нему, даже на красивой освещенной сцене стоящему, уверенному в себе и улыбающемуся в камеру, все-таки видно: не только у «Городка» половину судьба отхватила — и у моего собеседника тоже.

Многогранный талантливый актер, незаурядный телеведущий, он к тому же замечательные стихи пишет и песни, которые в коммерческих концертах не исполняет — наверное, потому что очень личные, а личным настоящие мужчины не торгуют. Есть среди этих песен и посвящение Олейникову, который, собственно, и помог Юрию Николаевичу стать тем, кем он стал.

«Есть два слова, которые от скотины нас отличают: «спасибо» и «извини», — считает Стоянов, — и нужно уметь говорить их вовремя, особенно близким, дорогим тебе людям. Да и не близким тоже. Да и не вовремя. Всегда надо...».

«КАКОЙ-ТО НЕОДЕССКИЙ Я ОДЕССИТ»

— Юрий Николаевич, вы под Одессой ведь родились, и, судя по фамилии, что-то болгарское в вас должно быть наверняка...

— Ровно половина.

— Мамина или папина?

— Папина.

— Одесса времен вашего детства и юности каким была городом?

— Ну, сперва давайте мы ясность внесем. Журналистам хочется почему-то, чтобы я под Одессой родился, — наверное, просто сочетание этих названий нравится: станция Париж, поселок Бородино... На самом деле на свет в Одессе я появился, а потом родителей, молодых специалистов, вчерашних выпускников медина и Одесского университета (мама украинскую филологию закончила, а отец начинающим гинекологом был), в эту деревню под Одессу отправили, так что я вполне одессит: какой-то кусочек детства под Одессой провел, а потом мы в Одессу вернулись. Правда, какой-то неодесский я одессит, потому что все, кто этот город олицетворяют, в ком какой-то цимес его есть (а Одесса всегда в людях — прежде всего), это, конечно, в основном жители центра. Не такая большая уж это площадь — километр на два от силы, а я все как-то по писательским окраинам жил: то катаевская Пересыпь, то ближе к Большому Фонтану, Черемушки, поэтому, наверное, такой нетипичный: в этих школах знаменитых...

— ...бывших гимназиях...

— ...не учился. Ну, ничего — потом наверстал... Поздно меня в Одессе своим считать стали, но, по крайней мере, стали.

— Одесса действительно неповторимый дух и колорит имела или они в основном писателями-выходцами оттуда были придуманы?

— Надо просто понять, в чем этот дух и в чем колорит, что литературой тиражировалось и что действительно той самостью, особенностью города являлось. Давайте вспомним, а что, собственно, было написано? Пушкину было важно, что в Одессе он жил? Нет, это одесситам сейчас важно. Не так уж и мало — 13 месяцев он там, в ссылке у чрезвычайно прогрессивного и передового губернатора Воронцова, провел, который просто Крым и юг тогдашней Малороссии создал, где и губернаторствовал. Немножко Александр Сергеевич по семейной линии там нашкодил, с женой Воронцова роман закрутил и, как вы знаете, подальше, в Молдавию, был сослан, и, представьте себе, все время думаю: вот он — великий поэт, а я — губернатор. Мало того что у него с супругой моей что-то было, так он еще по заданию моему поехал и вместо официального донесения написал: «Саранча летела, летела и села; сидела, сидела, все съела и вновь улетела»! Это «отчет» о бедствии, а потом эпиграмму сочинил:

Полумилорд,

полукупец,

полумудрец,

полуневежда...

— ...полуподлец, но есть надежда...

— ...что будет полным наконец...

И это говорю вам я — человек, у которого медаль Воронцова есть, не так давно за вклад в развитие Одесского региона полученная. Все, в общем, с этой Одессой так сложно...

А тот же Катаев? Он бедную описал Одессу, но прекрасно, поэтично — это большая хорошая литература, а Бабель что сделал? Этот человек ну совершенно грандиозный еврейско-бандитский быт Молдаванки и Слободки поэтизировал.

— Был еще Паустовский...

— ...Багрицкий, Олеша...

— ...Ильф и Петров...

— ...а какая замечательная советская Одесса 60-х, в которой я вырос! Понять это можно, только с другой Одессой сравнив: с последующей, той, которая была до... При мне вот очень интернациональный прежде всего был город: взять хотя бы такое сообщество, как класс, — обыкновенный школьный класс, ведь что я лучше всего помню? Конечно же, школу! — я там с 7 до 17 лет пробыл.

В Одессе царил абсолютный, говоря языком плакатов, учебников и партийных заседаний того времени, очевидный интернационализм, и выяснение отношений на межнациональной почве носило характер, как правило, анекдотичный. Не оскорбление, а что-нибудь смешное про тебя выдам, а ты про меня — может, немного обидное, но все-таки в основе своей смешное. Ну, что обо мне говорили? «А Гагарин не болгарин», к примеру... (Улыбается). Ну да, не болгарин, зато академик Лихачев сказал: «Болгары — гении миниатюры» — это мне нравится больше.

Ну а еще моя Одесса — это потрясающий город фантастического образования (по-моему, больше всего вузов на душу населения, и студентов, и преподавателей именно там было), и, наконец, — порт, а это окно во внешний мир: порт был на очень далекие, западные в том числе, страны ориентирован. Оттуда, замечу...

— ...пароходы приходили...

— ...привозившие, что немаловажно, шмотки. Одесситы одевались всегда так, как не одевался в Союзе никто, и я помню эти променады на бульварах, когда показывали, что папа привез, — очень красивые вещи были.

Одесса — город, куда грандиозная музыка приплывала и где все-таки цены на пласты, как пластинки тогда называли, были значительно ниже, чем потом, когда все это расходилось, это город, в котором был великий продуктовый рынок Привоз и второй великий рынок, вещевой, который назывался Толчок, город, где были замечательные врачи, грандиозные учителя, а еще моряки...

— ...море, девушки...

— Да, все было вкусно, тепло, красиво и многонационально.

«УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ФАНТАСТИЧЕСКИ КРАСИВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ И ВЕЛИКИЙ»

— Сегодня по той Одессе скучаете?

— Если бы я жил в этой по-настоящему и долго, у меня было бы право сравнивать, а так мои нынешние наблюдения за ней довольно поверхностные — я же точки соприкосновения ищу, а если их ищешь, никогда не найдешь.

— Но это по-прежнему ваш город?

— Безусловно, — до тех пор, пока в нем мои люди живут. Конечно, состав очень изменился, и прежде всего из-за эмиграции — несколько ее волн подчистили Одессу серьезно...

— ...вымели...

— ...хотя эти связи за границей все равно остались.

Знаете, когда я слышу вопрос о том, какова моя Одесса, вспоминаю просто, каким я приехал поступать в ГИТИС. Много тогда было мифов, и первый из них — об одесском произношении, так вот, перед вами сидит человек...

— ...коренной одессит...

— ...которого не переучивали. Да, если надо — ну, ради Бога, я в курсе, как они говорят, но это легкая мелодическая поправка, не более того, от которой избавляешься быстро. Когда экзамены я сдавал, чувствовал, что по отношению к людям, отучившимся в Москве, Белгороде, Курске, на северах и где-то еще, большая общеобразовательная фора у меня есть — я был обучен серьезно, и комплекс провинциальности отсутствовал во мне напрочь.

— Одесса этого комплекса вообще, по-моему, лишена...

— ...абсолютно, совершенно! — у нее такая самодостаточность, что о какой провинциальности может идти речь? Наоборот, еще такое понятие, как одесский снобизм есть...

— ...снисходительное похлопывание остальных по плечу...

— ...ну да, мол, мы тут таких видели, у нас такие тут родились, что тебе еще немножечко подтянуться до них надо.

— В школе, где вы учились, ваша мама украинский язык и литературу преподавала...

— ...да-да...

— Українську мову пам’ятаєте ще чи ні?

— Я мог бы сейчас вам красиво на украинском ответить, но если не на нем начинаю думать, если переводом внутри занимаюсь, если у меня сомнения есть, коверкать этот действительно прекрасный язык не стану. Никакой пародией я его не считаю, не считаю, что это какая-то смесь, заимствованный язык, потому что мне важно, как он звучит в песне, а он невероятно звучит, и сразу понятно становится, что это язык фантастически красивый, оригинальный и великий.

— Мама до сих пор говорит по-украински красиво?

— Да, но у нее всегда очень чистая украинская речь была, очень литературная. Чуть-чуть, может, к Западной Украине тяготеющая, но только мелодически, не словарно.

— Ваш отец гинекологом был — в жизни это когда-нибудь вам пригодилось?

— Хороший вопрос! (Хохочет).

— Я имею в виду навыки — при общении с девушками, например...

— Ну, не упасть в обморок...

— ...при виде?..

— ...при родах жены и появлении на свет младшей дочери помогло.

— А вы и при родах присутствовали?

— Да, а еще на первом курсе, когда у нас практика была актерская, не отключиться помогло тоже. Был в свое время такой писатель очень известный — Кренин: пишущий врач, хирург, и мы какие-то маленькие отрывки из его произведений играли. Нас даже на операции к нему отправили — очень жесткие они были, тяжелые, в том числе онкологические, полостные: от и до, и всем глюкозу и сахар давали (оказывается, тем, кому впервые предстоит разрез полостной видеть, лучше таблеточки две глюкозы и пару кусочков сахара съесть). Мне интересно было — значит, генетически отсутствие страха во мне заложено и это вот безумное желание всех, начиная с себя, лечить, поэтому о нашей аптечке, которая в программе «Городок» была, легенды слагают.

«ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗАТЬ НЕТ, НО КАКУЮ-ТО ЛЕГКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ДАТЬ СМОГ БЫ»

— За собой, по-моему, все вы возили...

— Вот такой чемодан! (Показывает).

— Лекарства от отравлений, от головной боли...

— ...Да, и на чемодане надпись была: «Аптечка. Ответственный Ю. Н. Стоянов», и когда все это открывалось... Ну, гинекологическую помощь оказать нет, но какую-то легкую консультацию дать смог бы.

Из книги Юрия Стоянова и Ильи Олейникова «До встречи в Городке».

«Мой папа очень не любил считавшийся прогрессивным в свое время фильм «Председатель»: там сцена есть, когда председатель колхоза (замечательно сыгранный Михаилом Ульяновым) решает, кого из выпускников деревенской школы отпустить в город на учебу, а кого — нет.

— Подонок! — говорил папа, и позже я понял, почему.

В 1949 году отец школу села Благоево с золотой медалью окончил. Паспорта колхозников, по заведенному тогда порядку, в сейфе у председателя хранились, и он высочайше решал, кому выдать паспорт, а кому нет. Николай Георгиевич Стоянов мечтал стать врачом, а председатель мечтал сделать его скотником. Папа в Одессу удрал и на маслозавод устроился — в сапогах, которые были на три размера больше, еле передвигая ноги, он через проходную отшелушенные семечки выносил. Ими и питался, пока председателю взятку не дали и паспорт в город не выслали.

Родители моего отца могли себе позволить дать образование ему одному, и он, ощущая свой долг перед семьей, учился и за себя, и за своих сестер. Как губка впитывал все, что могла ему дать Одесса: ни одного симфонического концерта в Филармонии, ни одной выставки в музее не пропускал и все время читал, читал — строил себя.

Папа и за своим внешним видом, и за здоровьем очень следил — если бы ему предложили продолжить знаменитую чеховскую фразу о том, что в «человеке все должно быть прекрасно», он бы сказал: «...и обувь, и брюки, и рубашка, и галстук». Или же: «...и печень, и поджелудочная железа, и двенадцатиперстная кишка».

При всей своей аккуратности он вечно что-то в своем письменном столе или в шкафу искал и вечно не находил, он мог уйти на работу весь чистенький, отутюженный и — с деревянной вешалкой-плечиками, болтающейся сзади на хлястике плаща. На защиту своей диссертации он вышел из подъезда в новом костюме, при галстуке и в домашних шлепанцах.

Каждое утро папа делал зарядку — всю жизнь, кроме тех особых случаев, когда подрывал свое здоровье известным в России способом. При этом он никогда не говорил: «У меня похмелье» — объяснял так: «Сыночка, у меня тяжелейшая посталкогольная интоксикация».

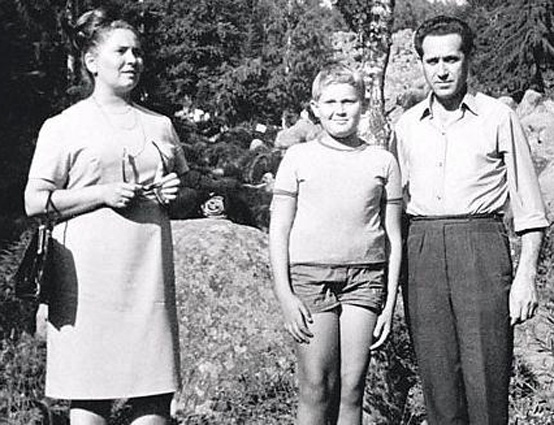

Когда мне было 10 лет, папа уже мою дальнейшую жизнь на четверть века вперед продумал.

— Ты школу окончишь, тебе еще не будет 17, значит, в мединститут два года подряд поступать можешь, — говорил он с легким одесским акцентом, — хотя, японский городовой, почему ты должен поступать подряд два года?! Какой-то мордоворот из Тарутино поступает сразу, потому что у него направление от председулькина колхоза есть, так неужели я не заслужил, чтобы мой сын по моим стопам пошел? Понимаешь, сыночка, это очень плохо, что я доцент мединститута, — детей преподавателей не принимают. Вот если бы я говновозом работал, у них никаких вопросов не было бы! Хорошо, мы сделаем иначе. Ты в Днепропетровский мединститут поступаешь, через два года в Одессу переводишься, через четыре оканчиваешь, потом — ординатура, потом — клинординатура, потом — аспирантура (может быть, я путаю: сначала клинординатура, а потом — ординатура?). К моменту поступления в аспирантуру я уже тебе почти все материалы для диссертации соберу — все, в 27 лет ты уже кандидат наук! Главное — это до окончания аспирантуры не жениться, и не лыбься, пожалуйста!..

Папа упрямым был, и я был упрямым, и все не по папиному велению вышло, а по моему хотению. Вместо одесского медицинского московский театральный был, вместо ординатуры — Большой драматический театр в Ленинграде, вместо клинординатуры — армия, вместо аспирантуры — массовка в театре и песенки под гитару за восемь рублей. И женился я не в 27, а в 19, и вместо диссертации двух внуков отцу подарил, первого из которых он как гинеколог сам принимал, а потом внуков у него отобрали, потому что я развелся, а потом вообще лишили возможности видеться с ними, потому что я женился вторично.

Ну а потом... отец умер, так и не увидев меня состоявшимся артистом, а ведь для него это было, может, важнее, чем для меня самого.

Папа был одним из самых известных в городе врачей, и когда его коллегам стало ясно, что он уходит (так в этих случаях врачи говорят), его кабинет в родильном доме № 7 был под палату переоборудован, где за отцом сестры-акушерки ухаживали. Он уходил из жизни в том доме, где стольким помог появиться на этот свет...

Я ночевал рядом с ним на полу. За неделю до его смерти я вынужден был слетать на несколько дней в Питер (один из первых «Городков» мы снимали), а когда я вернулся, он только одну фразу сказать смог:

— Зачем ты прилетел? А как же там твое телевидение?

Эти его почти последние слова очень много для меня значат...

Я мог бы теперь весь мир ему показать, которого он не видел, хорошую машину ему подарить, которой у него не было, в красивом доме поселить, в котором он не жил, и самые лучшие кремы для обуви прислать, которыми он обожал натирать свои ботинки.

У меня так и не получается смешного врача сыграть. Что-то мешает. Что-то, что желания рассмешить сильнее...».

«ВИТЯ СУХОРУКОВ МЕНЯ ОПЕКАЛ, БРАЛ НА СЕБЯ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ БУТЫЛКИ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОН ВЫПИТЬ ЛЮБИЛ, А МОЖНО, ЧТО ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МНЕ МЕНЬШЕ ДОСТАЛОСЬ»

— В детстве советских политиков вы пародировали — кого?

— Ну а какие тогда советские политики были?

— Брежнев, Подгорный, Косыгин...

— Я только Брежнева изображал, потому что он наиболее яркий был. Мог его показать, Ленина — ну, из фильмов, разумеется, а что Ленина показывать — все, кто его играли, пародией на него занимались. Вспомните Щукина, например: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»...

— ...Штрауха...

— ...да и Лаврова, и Каюрова — все грандиозные, на самом деле, артисты. Ленина великие играли, но какого-то Ленина из мультфильмов (выставляет вперед руку и Ильича пародирует): «Да-да-да-да... кэх-кэх-кэх-кэх» — такое ощущение, что трэкинг включили и скорость на два умножили, как Винни-Пуха Леонов озвучивал. Когда этих людей слушал, всегда мне смешно было, и Ленин мне очень веселым персонажем казался.

— Стольких убил — и веселый...

— Ну, мы же этого не знали...

Помню, директор школы ко мне подошел... Выпускные экзамены шли, сочинение мы писали, вольная тема была и две обязательных, и одна из них так звучала: «Образ Ленина в советской литературе и искусстве», так вот, мимо меня директор проходил и тихо-тихо шепнул: «Образ Ленина пиши — пять будет». Ну, я написал, а «Шестое июля» с Каюровым...

— ...прогрессивная по тем временам картина...

— ...да-да, тогда ростки такого ленинизмо-диссидентства уже появлялись, и они в понимании того состояли, что якобы все беды в стране оттого, что...

— ...ленинское учение исказили...

— Что оно извращено, точно, потому что вот Ленин — да, он жестким, но очень умным был и те риски, с которыми потом Советский Союз столкнулся, предвидел. Такого рода ленинцем быть поначалу сродни диссидентству было — на этом пьесы Шатрова, как вы помните, строились, других драматургов — это проявление свободомыслия было...

— «Синие кони на красной траве»...

— Да-да-да, «Так победим!», «Диктатура совести», «Брестский мир» и так далее. Большая эволюция нужна была, чтобы понять: корни-то как раз там-то и находились.

— Мне Виктор Сухоруков очень нравится — прекрасный, на мой взгляд, актер, и он мне рассказывал, что вы вместе учились, жили...

— ...да, в одной комнате, и дружим по сей день.

— Кроме общих воспоминаний, вас что связывает? Отношение к искусству?

— Я, если честно, об этом не думал, но, мне кажется, мы искренние с ним — оба, не хитрые. Да, лукавить умеем, себе на уме бываем, но в каких-то важных вещах — и в профессии, и в жизни — такое качество, как искренность, ценим: в общении со зрителем, собеседником или с тем, кто тебя интервьюирует. Витя более непосредственный, чем я...

— ...но и куда более несчастный...

— Слушайте, так мы сейчас к Толстому вернемся: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Детство, конечно, у нас весьма разное было: он в этом смысле глубоко несчастным был, а я — благополучным и счастливым...

— Ну, у него и продолжение было тяжелым...

— У нас одинаково сложным оно было, но мериться по этой части задницами и доказывать: «Нет, мне было хуже, чем Вите!» я не хочу. Нам было плохо по-разному, и это нас тоже объединяло, только мы разные. Витя выход в таком известном русском способе...

— ...как большинство актеров русских...

— ...находил, но радикально с этим расстался. Я вообще не радикальный человек, полярных проявлений настроения и подобных крайностей в жизни: либо восторг, либо подавленность, либо пью, либо не пью — не люблю... Я впечатление очень благополучного человека всегда производил, которому ну зачем роли давать? Вы на его рожу взгляните — у него и так все хорошо. Одет всегда прилично, только можно было водки выпить, а можно рубашку купить — вот и вся разница. Не между мной и Витей — между мировоззрениями.

— Он, на ваш взгляд, большой актер?

— Грандиозный, и я вам больше скажу... Вот если наш курс взять, какие-то вещи очевидные были — было сразу понятно, что кого-то научить можно, что среди нас очень способные люди есть, а есть и бездарные, есть те, из кого, наверное, когда-нибудь что-нибудь...

— ...получится...

— ...и я вот как раз из этих «когда-нибудь», хотя, наверное, лукавлю: у меня все хорошо тогда было. Наоборот, это потом трагедия была — неоправданности ожиданий.

— Хорошо как сказали...

— Ожидания просто очень большие были, а ничего не происходило. Были среди нас выученные — то есть ребята, очень обучению профессии поддающиеся...

— ...что тоже неплохо...

— ...да, у которых изначально предрасположенности меньше, чем потом, на выходе, было, а Витя — артист богоданный. Для меня очевидным было, что, конечно, подучить, обтесать, как и всех нас, его надо, но он актер, и потом, он моим старшим товарищем был, понимал, что я мальчишка, который без мамы, без папы оказался, которому, когда поступил, неполных 17 лет было, и он меня опекал — брал на себя, например, большую часть бутылки. Можно сказать, что он выпить любил, а можно, что хотел, чтобы мне меньше досталось, и сберег... Да, в чем-то я больше, чем он, разбирался, чего-то больше читал, но он очень любознательный, никогда не стеснялся не знать, а это великое качество. Вообще, не знать никогда стесняться не надо...

— ...это честность своеобразная...

— Да, и это так просто — взять и сказать: «А я не знаю», а ты, как дурак, словно уж на скороводке, все крутишься, умное лицо сделать пытаешься: «Да-да-да, что-то читал... Вы не напомните? Как-как, вы говорите, автора фамилия? Да, ну, конечно!». Ну а Витя посмотрит так (голосом Сухорукова): «Юрка-а! Ниче не читал-то я! Как, ты сказал, писателя-то? Уй, мля! Умный-то ты какой, а я даже не знал». Витя — он такой: это непосредственность, доброта и талантливость, очевидная сразу.

«ЕСТЬ ПУШКИН, А ЕСТЬ ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ. ЕСТЬ ТОВСТОНОГОВ, А ЕСТЬ ЕГО СОВРЕМЕННИКИ, БОЛЬШИЕ РЕЖИССЕРЫ»

— После окончания ГИТИСа судьба многих выпускников как угодно могла сложиться, но вы, я считаю, счастливый билет вытянули: вас в БДТ пригласили. Для тех наших читателей, которые не представляют, что это...

— ...ну да, уже объяснять надо...

— ...я напомню, что Большой драматический театр лучшим театром Советского Союза считали...

— ...а в Европе считали, что и Европы...

— ...и руководил им, наверное, лучший театральный режиссер СССР Георгий Александрович Товстоногов. И вот в эту Мекку вы попадаете: можно уже было воскликнуть: «Жизнь удалась!» — правда?

— Или не удалась...

— Что ж, об этом мы тоже сейчас поговорим, а что за фигурой Товстоногов был?

— Знаете, я... Вот чуть не ляпнул: «Я много великих спектаклей видел»... Нет, много великих спектаклей не видел, но какое-то количество потрясших меня, удивительных, пронзительных или, наоборот, поражающих не столько глубиной, сколько формой своей, смотрел, ну и великие спектакли в том числе. У одного режиссера одно находил, у другого — другое, но только Товстоногов в себе все, что осколками у других грандиозных мастеров я потом находил, воплощал. Фамилий называть не хочу: ну, вот такой-то, все хвалят, а я понимаю, что это всего-навсего одна из граней Товстоногова, что настолько больше он был, что не мог позволить себе, чтобы эта вот формальная изящная фигня, которая в спектакле каком-то московском присутствует, в режиссуре его доминировала.

Мне трудно объяснить, кем он был, — он был Шекспир, Леонардо да Винчи: вот, знаете, есть Пушкин, а есть поэты пушкинской поры, есть «могучая кучка», а есть Чайковский. Так же и здесь: есть Товстоногов, а есть его современники, большие режиссеры.

— Вы прикоснулись...

— Да, к счастью, и это не важно — тактильно, в момент репетиции или просто видел, слышал... Сейчас отчет себе отдаю: тогда, конечно, было бы очень важно в спектаклях его поиграть, но то, что я был артистом этого театра, на этих репетициях сидел, эти спектакли смотрел и все-таки какое-то количество дней в моей жизни из тех 18 лет, что в БДТ я провел, мог с ним, хоть и немного, общаться, свое дело сделало — вот так! (Рукой над головой проводит). Мне уже немало лет — и по сей день мне хватает, и хватило бы, если бы так природа распорядилась, еще на столько же. Той памяти, тех наблюдений и того, что я понял, — не просто в этом театре живя, а, конечно, за этим человеком и за его методом наблюдая.

— Он вас из армии даже забрал, да?

— Наоборот, нас с Юркой Томошевским в армии потерял — просто тупо нас там перепутали... Что такое армия? Это непонятные команды, разбросанные документы, компьютеров не было...

— ...это бардак...

— Полгода всего до введения войск в Афганистан оставалось...

— ...а вы после ГИТИСа, но уже в БДТ?

— В БДТ уже около года играем, и вдруг нам говорят: «Вы, ребята, в военкомат сходите, отметьтесь — и обратно домой, потому что вечером спектакль: мы обо всем договорились. Ну, где должны артисты БДТ служить? В Ансамбле песни и пляски ЛенВО (Ленинградского военного округа) — будете что-то там охранять, раз в месяц объявите: «Соловьев-Седой...» — и обратно в театр».

Мы пришли, в какой-то автобус с зашторенными окнами нас посадили... Через час привозят: полк имени Ленинского комсомола, школа сержантов.

— Учебка...

— Не просто учебка — школа сержантов! (Учебка, извините, не шесть месяцев, а школа сержантов — шесть). Долго рассказывать я не буду: там и смешное было, и страшное... Вот КПП проехали, автобус открылся — стоит зачморенный, в засаленном костюме, грязный, худой, страшный такой солдат, что подумать одно можно: военнопленный! Как будто 30 лет после войны не прошло и он только от немцев бежал — стоит, от ветра шатается и спрашивает: «Пацаны, а у вас шото такое, шоб и вам не жалко было, и нам пригодилось, есть?». Я только потом понял, что этому человеку могло пригодиться все, — когда в казарму нас завели, где даже белье постелено не было, когда нам сказали: «Идите там лягте» — и я, дурак, пошел и на единственную чистую кровать прилег, еще и думал: «Чего они без белья ютятся, — вот же отдельная кровать чистая!». Все с себя снял, сложил аккуратненько, как вдруг свет загорелся: «Куда ты, падла, на кровать героя улегся?». Смотрю: сзади бюст и табличка, что гвардии майор такой-то, Герой Советского Союза, в списки роты навечно зачислен, а это его кровать мемориальная. В 12 ночи я туда лег — так началась эта служба.

— Повеситься сразу же не хотелось?

— Нет (улыбается). Утром нас постригли (это был взвод с высшим образованием, то есть всем после 21 года, а рядом — пацаны помладше), и волосы мне и Юрке, у которого они тоже не просто до плеч, а еще длиннее были, по полголовы состригли. Мы, как индейцы-апачи или ирокезы, были: полголовы под ноль — всем смотреть на нас очень нравилось (улыбается).

Ну а потом газеты нам дали, из которых нужно было только белые полосочки вырезать и ими окна заклеивать — к зиме готовиться: призвали-то нас осенью...

Залезли мы с Томошевским под кровать, чернильный карандаш взяли (ручек не было), тетрадку, и в этой тетрадке письмо Товстоногову написали. Смысл такой был: «Уважаемый Георгий Александрович, спасибо вам за ту школу жизни, которую благодаря вам мы проходим. Мы знаем, что когда артисты Московского художественного театра во главе с Константином Сергеевичем Станиславским пьесу Горького «На дне» ставили, ночлежки они посещали, но вечером в квартиры свои возвращались. Утром на репетицию шли, а днем в ночлежках опять мучились — нельзя ли и нам, подобно артистам МХТ, пройти эту школу жизни заочно? Днем мы готовы в полк имени Ленинского комсомола приходить, окна заклеивать и потом в театр возвращаться, правда, если бы вы нас сейчас увидели, не узнали бы».

— А вы женаты уже были?

— Да, и жена была, и сын старший... Мы это послание на волю каким-то образом передали, потому что письма перлюстрировались тогда, особенно новобранцев. К нам человек приходил, у которого весь русский мат одним словом «ибметь» заменялся: майор был — Чумаков, по-моему. «Вы, ибметь...» — что за ибметь, так и не знаю, но там много чего в этом слове было, это аббревиатура всего мата была. Он говорил: «Вы, ибметь, когда письма домой, ибметь, пишете, думайте, вообще, ибметь, че пишете. Вот Солодухин, ибметь, пишет: «Дорогие мама и папа, ибметь...». — «Товарищ майор, там «ибметь» тоже написано?». — «Ты, ибметь, не умничай! «Дорогие мама и папа... Вчера, значит, новейший пулемет, ибметь, изучали, который еще на вооружение, ибметь, не поступил. Калибр, ибметь, такой-то, такими-то патронами, ибметь, стреляет. Это уникальное оружие, ибметь, деду-ветерану чертеж высылаю. Скоро нас будут на Новую Землю, ибметь, выбрасывать, с собой литр воды, ибметь, выдадут и один нож. Говорят, будут на выживаемость, ибметь, проверять». Куда тебя, ибметь, выбрасывать будут?!».

Так вот, чтобы не попасться, мы наше письмо, по-моему, с какой-то поварихой передали, и Товстоногов очень поздно его получил, но на следующий же день замдиректора театра в этой воинской части уже появился, потому что Георгия Саныча письмо потрясло.

— Оно нестандартное было...

— Нет, потрясло, знаете, чем? Не слогом, и даже не содержанием — он сказал: «До какого же состояния нужно было людей с высшим гуманитарным образованием довести, чтоб они 44 ошибки сделали!». (Хохочет). Наверное, если бы грамотно написали, продолжили бы в школе сержантов учиться.

«МОЦАРТ — ЭТО КАК РАЗ МОЯ РОЛЬ!»

— Какие-то главные роли, кроме как в «Амадеусе», Товстоногов вам доверял?

— Изначально — да. Первая моя роль в этом театре была как раз главной, и это блестящее было бы начало, если бы ее я сыграл... История проста абсолютно: мне не моя роль досталась.

— Моцарта?

— Нет-нет, Моцарт — это как раз моя, и до Моцарта 10 долгих лет было...

Сначала я в пьесе «Телевизионные помехи» играл. Еще в ГИТИСе учился, 16 апреля был в БДТ приглашен, и всю вторую половину апреля, весь май и часть июня дома в кровати только три раза ночевал — все остальное время в поезде Москва — Ленинград, Ленинград — Москва жил, потому что учился и этот спектакль в БДТ репетировал. Уже в бессознательном состоянии находился...

— «Красная стрела» ночью отойдет»...

— Ну, «Красная стрела» — это для других артистов того театра, а для таких, как я, попроще поезда были, которые в час 20 ночи отправлялись... Я даже на вручении дипломов не был, потому что в тот день в Питере репетировал. Казалось бы, ничего себе карьера начинается, да? Только ГИТИС окончил — и уже главная роль в БДТ, нормально? Это очень популярная венгерская пьеса была о том, как у одной мещанской семьи, которая только тем, что телевизор все время смотрит, занята, странный сосед появляется, и выясняется, что это Иисус Христос, а они этого просто не замечают.

Пьеса очень странная была — одновременно смешная и грустная, только вот этот мальчик, одной краской, цвета, близкого к цвету моего пиджака, то есть голубого, мазанный, не моим был персонажем. Тогда, кстати, словосочетание «голубой герой» совершенно иной смысл имело: приподнятый, на котурнах, ранимый, восторженный — это амплуа целое. Мне роль мальчика дали, который все время кричал: «Мама, папа, разве вы не видите — это же Христос!», а это мне абсолютно противопоказано. Не потому, что я циничный человек и не мог бы это сыграть искренне...

— ...не ваше просто...

— Да, несоответствие какое-то внутренних и внешних данных и этой роли было. На нее совершенно другой нужен был парень, а Георгию Александровичу казалось (копируя Товстоногова и всхрапывая): «Мы главную роль ему дали, он должен ее сделать! Молодой артист, который сразу главную роль в БДТ получает, — и не справляется очевидно». Не состоялось...

— По Питеру, знаю, одно время слухи ходили о том, что вы сын Стржельчика...

— (Хохочет)... И я на этом паразитировал!

— Я просто смотрю на вас: таки похожи...

— Ой, у меня рожа такая, что много кого сыном могу быть. Был такой артист Виктор Павлов...

— ...да, и на него похожи!..

— ...а также сыном Луспекаева могу быть, Басилашвили — я просто на всех сразу похож, и в этом большую часть жизни моя проблема была, а потом это в профессии моим главным плюсом стало.

— Стржельчик об этом знал?

— Знал ли Стржельчик, что я его сын? Хороший вопрос! (Хохочет).

— Нет, что слухи ходят...

— Да знал, и смеялся, конечно, но, эти слухи для гастролей придумывались. Я с двумя актерами постарше меня ездил, на каких-то гастролях с одним жил, на каких-то с другим, и оба эту тему развивали. Приходили к администратору на этаж и говорили: «Вы знаете, у нас в театре тайна одна есть. У Владислава Игнатьевича сын имеется — Юра Стоянов. Жена его об этом не знает или делает вид, что не знает, и пусть не знает, но Владислав Игнатьевич был бы вам очень благодарен, если бы у Юры хорошие бытовые условия были: все-таки сын...», и ни у кого телевизора в номере не было — у нас был! (Хохочет).

— В БДТ той поры и Евгений Лебедев, и Олег Басилашвили, и Кирилл Лавров, и Зинаида Шарко служили...

— Незадолго до того, как я пришел, Сергей Юрский театр покинул, Андрюша Толубеев уже два года у нас работал, а старший Толубеев, отец его, вскоре пришел... Жена Юрского, замечательная артистка Тенякова, еще играла, Олег Борисов... — сборная Советского Союза!

— Кого из тех, кто вас тогда окружал, гением можно назвать?

— Одного из них я не застал, и так об этом жалел — этот артист мне иногда снился! Луспекаев, конечно. Мы вот сейчас с вами беседуем — и что можем зрителю объяснить? Что это человек, который в «Белом солнце пустыни» «Ваше благородие, госпожа удача» пел...

— ...без ног практически...

— ...без ступней, который Верещагина сыграл, а в «Республике ШКИД» — учителя физкультуры и в «Трех толстяках» у него какого-то там офицера была роль? Еще какие-то были осколочки, но это же совершенно фантастический театральный актер! Наберите в любом интернет-поисковике: «Павел Луспекаев. Фрагменты телеспектакля «Мертвые души», чтоб понять масштаб этого артиста. Вот сегодняшний артист — абсолютно сегодняшний! — а когда меня в театр брали, я чеховский драматический этюд «На большой дороге» играл. Совершенно опустившегося интеллигента — несчастного, пьяного, плачущего — изображал, и когда отрывок закончился, Георгий Александрович Товстоногов довольно громко сказал: «Второй Паша Луспекаев».

— Похвала-то какая!

— Не похвала — приговор, потому что вторым Пашей Луспекаевым быть нельзя, можно быть Пашей Луспекаевым или Юрой Стояновым. Вот после этого отрывка я и играл: «Мама, папа, разве вы не видите — это же Христос!»...

«ЖЕНСКИЕ ПОРОКИ — ОНИ НА ЛЮБВИ ЗАМЕШАНЫ»

— Актер — женская профессия?

— А что в это определение вы вкладываете?

— Свойственные зачастую женщинам-актрисам раздражительность, истеричность, подозрительность, ревность к чужому успеху...

— Очень хорошо, но если вы все эти качества перечислили, то это абсолютно мужская профессия. Что-то я крайне редко у женщин, с которыми повезло в этой жизни общаться...

— ...у актрис я имею в виду...

— (Кивает)... зависть к чужому успеху встречал, карьеризм... Женские пороки — они на любви замешаны. Да, женщины способны на страшные поступки, но мотивация: люблю, — а вот у мужчины на первом месте карьера будет, политика, бабло, зависть и все остальное, так что эти качества, которые женщинам традиционно приписывают, я исконно мужскими считаю. Актер — мужская профессия: это я вам как феминист говорю.

— Долгое время — если не ошибаюсь, лет 10 — в БДТ вам ролей практически не давали — вы, как и многие другие прекрасные актеры, в ожидании пребывали: так карта ложилась. Это период безденежья был? Финансово как себя чувствовали?

— Как две трети жителей моей страны: мы все так тогда жили — кто-то получше, кто-то похуже, но сильного финансового разрыва в обществе не существовало. Какая семья обеспеченной считалась? Если мама и папа работают и у них по 250-300 рублей — это уже очень много. Это отдельная квартира, машинка какая-то, наличие библиотеки...

— ...летом в Крым или в Сочи поездки...

— ...да — вот и весь разрыв, и в этом смысле, наверное, я человеком из обеспеченной был семьи. В этом смысле, повторяю, но не в большем.

— Родители помогали?

— Безусловно, и этим мы тоже от сегодняшних ребят отличались...

— ...то есть деньги шли из Одессы исправно?

— Ну конечно, мы значительно инфантильнее были, и в какую-то тревожную минуту звонок, телеграмма — и сотня или полтинник были тебе обеспечены. Зарплата около 100 была, на руки 80 рублей получаешь...

— ...бедность!..

— ...а в таком городе, как Ленинград, — нищета даже. Жили мы все более чем скромно, но как-то бюджетики мой и супруги соединялись... Спасали гитара и Ленконцерт — была такая организация, благодаря которой я выживал, а еще общество «Знание», Общество книголюбов... Если начать сейчас объяснять, что это такое, можно вообще с ума сойти, но вы представляете, сколько я за концерт по линии общества «Знание» получить мог?

— Рублей 25?

— Да? А я иногда и 80 имел. Один.

— Так вы богачом были — о чем мы сейчас говорим?

— Зарплату за месяц я мог за один концерт заработать, ставка у меня 9 рублей 50 копеек за одно выступление была, но если пять концертов сыграть... Ну а что это такое? Это клубы, ЖЭКи какие-то, красные уголки в универмагах, обеденные перерывы в магазинах — и там все, независимо от звания, выступали: я здесь совсем не исключение, это не то чтобы со дна уже собирал — на равных! Это вот, по крайней мере, внешний вид, достойный артиста БДТ, помогало поддерживать.

— Тем не менее я представляю, что ощущали вы, когда понимали, что лучшие годы уходят, а ролей нет. Признайтесь: рукой на себя как на артиста махнули?

— Никогда в жизни! Я вообще не хвастун, свое понимание моего места в этой профессии никогда не афишировал, но всегда его знал, уверен был, что могу. Иногда очень больно было, обидно, но даже намеком этого не показывал, и нет такого человека в театре, который сказал бы, что я огромную внутреннюю драму переживал. «Стоянов? Да ему похер — че ему роли давать? Папа у него гинеколог, все у него в порядке — че ему нужно?». Вы вот сказали, что я в ожидании роли жил, — это не совсем верно. Вот тогда настоящим театральным артистом я стал бы, так и нужно, более того — надо было не просто в ожидании роли жить, а в кабинеты стучаться, и ничего в этом такого нет, я этих людей не осуждаю. Надо с выученными текстами приходить, говорить: «Мне кажется, я могу эту роль сыграть, пожалуйста, посмотрите», но мне казалось всегда, не по-мужски это...

— ...унизительно...

— ...я не представлял, что смогу так, поэтому, наверное, не в ожидании роли, а в ожидании больших перемен пребывал, причем не только в своей жизни, но и вообще в стране.

«ИЛЬЯ ГОВОРИЛ: «ВАЛИ ОТТУДА, НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ! ЧЕГО ТЫ ВСЕ ВРЕМЯ РАССКАЗЫВАЕШЬ, КАКОЙ ХОРОШИЙ ТЕАТР И КАКОЙ ТЫ ПЛОХОЙ, КАК У ТЕБЯ ЗДЕСЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? КАК НЕ СТЫДНО? — ТЫ ГРАНДИОЗНЫЙ АКТЕР!»

— И дождались, что, кстати, большое счастье... 18 лет вы в БДТ проработали — лучшем, как мы уже установили, театре страны, а может, и Европы, и в конце концов решились оттуда уйти. Я многих артистов знаю — как хороших, так и не очень, — которые когтями, зубами, чем угодно за место в театре держались. Оно при этом ни денег им не приносило, ни славы, ни уважения, ничего, но все равно: нет, я должен в этом коллективе числиться, хоть трава не расти, а вы вот ушли, все порушили. Сложно это оказалось или внутренне к этому были готовы?

— Как бы я ни был к этому готов, все очень сложно происходило, болезненно, потому что, сколько себя помнишь, ты стать артистом мечтал, и вот им являешься, причем как судьба твоя складывается, не важно... Я и театр-то в том, что так произошло, не виню, но правда где-то посредине. Наверное, вина общая — видимо, я каких-то сигналов не посылал, но этот театр такое количество хороших актеров воспитал, что одного мог и проглядеть, поэтому я так, знаете, спокойно об этом сейчас говорю (улыбается).

Шекспир сказал: «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры», и артисты каждого театра понимают эту фразу очень буквально, им кажется, что вся Вселенная почтовым адресом этого театра ограничена и в тот момент, когда они сделают оттуда шаг, крах случится — это конец жизни, это все! В этом смысле я, наверное, не совсем артист, потому что на тот момент как бы свою профессию и свою мечту предавал, потому что куда уходил-то? На телевидение, и никогда не ушел бы, если бы не мой партнер. Илья старше меня на 10 лет, и на кого-то опереться мне надо было, в чьих-то глазах увидеть, что этот человек меня не подведет. Я-то его не подведу, но это я в данный момент этот шаг делаю, не он.

— А Олейников был решительный?

— Он вообще был немногословным, недекларативным, не очень формулирующим — человек тихого поступка. Говорил: «Вали оттуда, нечего там делать! Чего ты все время рассказываешь, какой хороший театр и какой ты плохой, как у тебя здесь не получается? Как не стыдно? — ты грандиозный актер!». Я перебивал: «Илюша, я тебя умоляю, я так этого не люблю! Все глупости в жизни от комплиментов я сделал, а все лучшее благодаря критике...».

— Тем не менее как важно иногда такое услышать, правда?

— Да! «Ты же не можешь плохо играть — что они с тобой делают?». Вот так просто, без всяких формулировок: «Вали оттуда!» — пока у нас еще время есть, силы, талант и рожи молодые...

Из журнала «Коллекция «Каравана историй».

«В 1993 году Илюша пришел посмотреть на меня в «Амадеусе» — это была единственная постановка, на которую я мог знакомых позвать, правда, играли мы уже нечасто. После спектакля я с высоко поднятой головой вышел: друга не на какой-то «Смех-шок», а на постановку Товстоногова пригласил, но, с минуту поморгав, Лелик выдал:

— Ну, что сказать.... Валить тебе отсюда надо.

— Больше ничего?

— Это вывод, — ободрил он. — Остальное — по дороге.

По сути, Илья озвучил то, что я и сам чувствовал, — мне давно хотелось работать вдвоем, чтобы «Городок» не приработком стал, а основным делом. Илья не раз подначивал: «Ну что, так и будешь «Городок» снимать, а потом в БДТ возвращаться, чтобы сказать: «Кушать подано», до проходной театра одним будешь, а после нее — другим? Это невозможно, это же шизофрения, Юрик, надо с собой в ладу жить».

«Запомни, — сказал он мне, когда с «Амадеуса» мы возвращались, — театр с вешалки начинается, но заявлением об уходе заканчивается: иди и пиши».

Человеку, который привык, что все за него решают, в самостоятельное плавание уйти непросто, но рядом Илья был — уверенный в себе, надежный, немногословный, и в его глазах явно читалось: если что, не брошу.

Повод хлопнуть дверью ждать себя не заставил — когда очередное распределение ролей в спектакле по Достоевскому вывесили, моя крошечная роль с ремарки «Входит Обноскин с гитарой» начиналась. Гитара меня и добила — я уже и с балалайкой выходил, и с гитарой, и с аккордеоном. Написали бы «с виолончелью» — может, еще подумал бы, а так... Помахав БДТ ручкой, тут же Илье позвонил.

— Лелик, я заявление написал.

— Молобздец! — ответил он».

— Когда заявление в дирекцию БДТ принесли, пальцем у виска вам там не покрутили?

— Нет! — меня, между прочим, в театре очень любили.

— Ну, вы же ни у кого главные роли не отнимали...

— (Смеется). Да, это правда! Вообще, очень хорошо в БДТ ко мне относились — нетипично, и хотя принято почему-то считать, что театр — это террариум, клоака, зверинец, все это ерунда! Я ушел, и тогдашний, на тот момент, человек в театре номер один сказал: «В этом году от нас Юра Стоянов ушел — это и хорошо, и плохо. Хорошо, что ушел, но плохо, что эту свою омерзительную, похабную, бездарную и пошлую передачу он сможет делать теперь еще чаще».

— Это Кирилл Лавров был?

— Не важно — это человек, от которого странно было такое услышать, и вдруг все сделали так: «У-у-у...». Никакого одобрения не последовало, никто льстиво не зааплодировал, все мне сказали: «Очень жалко, что так!», а нашей с Ильей передаче два с половиной года всего было.

(Продолжение в следующем номере)

Юрий СТОЯНОВ: «Знал ли Стржельчик, что я его сын? Хороший вопрос!»

Юрий СТОЯНОВ: «Знал ли Стржельчик, что я его сын? Хороший вопрос!» Виктор СУВОРОВ: «Дворцовый переворот в России очень даже возможен — если уж товарища Сталина убили, то на этого товарища желающих много найдется»

Виктор СУВОРОВ: «Дворцовый переворот в России очень даже возможен — если уж товарища Сталина убили, то на этого товарища желающих много найдется» Игорь СМЕШКО: «Срочно нужен новый избирательный кодекс, иначе у нас раз за разом будут воспроизводиться чудовища наверху и рабы внизу»

Игорь СМЕШКО: «Срочно нужен новый избирательный кодекс, иначе у нас раз за разом будут воспроизводиться чудовища наверху и рабы внизу» Певица Татьяна НЕДЕЛЬСКАЯ: «Свой дневник не даю читать никому, даже мужу — это мой интим!»

Певица Татьяна НЕДЕЛЬСКАЯ: «Свой дневник не даю читать никому, даже мужу — это мой интим!» Хочется жить дома. Хочется жить хорошо

Хочется жить дома. Хочется жить хорошо Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас УМЛАНД: «Некоторые европейцы готовы пожертвовать суверенитетом Украины, Молдовы и Грузии ради собственного спокойствия»

Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас УМЛАНД: «Некоторые европейцы готовы пожертвовать суверенитетом Украины, Молдовы и Грузии ради собственного спокойствия» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

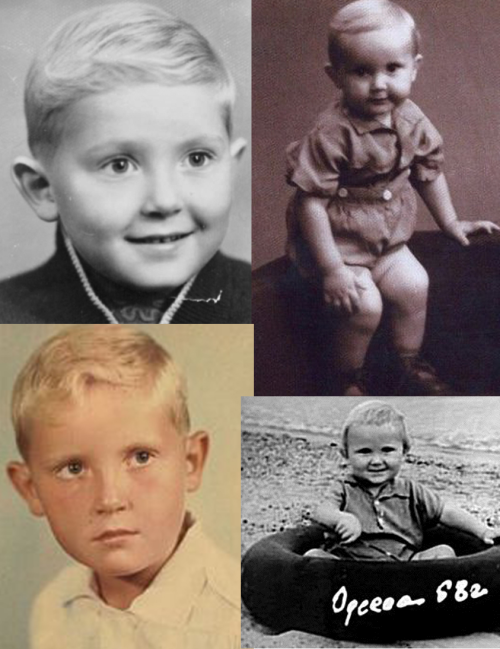

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги