Виталий КОРОТИЧ. Уходящая натура, или Двадцать лет спустя

(Продолжение. Начало в № 51, 52 (2010 г.), в № 1-6)

ЕСЛИ ЭТО И БЫЛА БОЖЬЯ КАРА, ТО НАКАЗАЛИ НЕ ТЕХ, КОГО СЛЕДУЕТ

Мы познакомились с Евгением Евтушенко в Киеве летом 1961 года, когда он пришел ко мне домой вместе с киевским литературным критиком Иваном Дзюбой. Незадолго до этого в московской «Литературной газете» знаменитый турецкий поэт-эмигрант Назым Хикмет, которого и Евтушенко, и я очень уважали, написал обо мне щедрую, незаслуженно хвалебную статью, которая была опубликована вместе с переводами моих украинских стихов на русский язык. Переводы сделал еще один замечательный поэт - бывший киевлянин Наум Коржавин. Женя сказал, что завидует мне, поскольку, мол, Хикмет редко о ком так пишет, и с этого широкого жеста со стороны знаменитого сверстника началось наше знакомство.

Евтушенко в то время был уже очень известен и в Киев приехал для проведения вечера своей поэзии, намеченного в одном из самых престижных залов - Октябрьском дворце. Наше поколение стартовало в литературу почти одновременно в разных концах Союза, но все мы выглядели по-разному, нас били за разное (в союзных республиках над всеми, кто писал на родных языках, постоянно кружился жупел «буржуазного национализма»), и мы еще только нашаривали друг друга на ощупь. Надо отдать должное Евтушенко, который одним из первых заговорил о судьбе поколения и необходимости взаимной поддержки.

Тогда, в 1961-м, я еще работал врачом. Женя пришел ко мне на ночное дежурство, мы обчитывали друг друга стихами у меня в ординаторской, назавтра пообедали в подвальном ресторане «Абхазия» на Крещатике. Помню этот взаимный интерес узнавания и кажущуюся - иногда настоящую - нескрытность, откровенность, всегда исходившую от Евтушенко. Он говорил больше, чем слушал, рассказывал интересно и много.

В ту пору у меня не было еще, естественно, никакой дачи, но жена с сыном жили в арендованном домике у Десны неподалеку от города. Мы поехали туда, за неимением гостевых апартаментов переночевали в копне сена на берегу и говорили-говорили. Собственно говоря, я слушал, а Женя рассказывал мне неимоверные вещи о своих путешествиях, о женщинах, которые у него были на Кубе, да еще и об огромной барже с омарами, которые шевелились под Евтушенко и его дамой. С ума сойти! По врачебной ассоциативности я представлял, как злой огромный омар мог тяпнуть Женю клешнями-ножницами за что-нибудь самое дорогое, и восхищался безрассудной отвагой поэта.

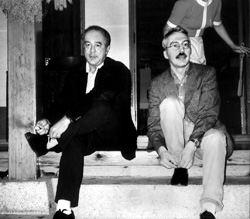

|

| Народные депутаты СССР от Харькова Виталий Коротич и Евгений Евтушенко |

Вечером в переполненном Октябрьском дворце Женя вдруг начал рассказывать, что всю эту ночь он ездил на пароходе по Днепру, разговаривал с попутчиками - я вдруг понял, как настоящий писатель может превратить в новеллу что угодно и заворожить аудиторию своими рассказами.

Стихи Евтушенко принимались на ура, он бесконечно читал их и раскланивался, вызывал нас с поэтом Иваном Драчом, приглашая зал порадоваться, что в Киеве живут такие замечательные люди, как мы с Иваном. Евтушенко был бесконечно щедр и талантлив. Таким я запомнил его в первую встречу, и, надо сказать, что в следующие годы и десятилетия это впечатление дополнялось, но не менялось в основе.

Как раз во время евтушенковского пребывания в Киеве прорвалась дамба, которую киевские власти создали для заиливания Бабьего Яра, выравнивания земли над ним и создания на месте массовых убийств и захоронений серии спортивных площадок. Если это и была Божья кара за кощунство, то наказали не тех, кого следует.

Вал полужидкой пульпы из Яра обрушился на Подол ранним утром, заливая улицы, трамваи, в которых люди ехали на работу, затапливая первые и подвальные этажи жилых домов. Сколько точно народа тогда погибло, не было объявлено никогда. Да и кто в нашей стране учитывал, сколько народа в разные времена погибло из-за начальственной глупости?

Врачей, особенно молодых, мобилизовали на разгребание завалов и выковыривание трупов из быстро застывающей массы. Подробный рассказ об этом не входит в мой нынешний замысел, скажу лишь, что Евтушенко просил привести его как можно ближе к месту трагедии, и я, сколько мог, протаскивал его сквозь оцепления, а затем решил, что не надо ему разглядывать куски человеческих тел,

|

| «Поэт Божьей милостью, Евтушенко еще и притягателен, как мощный электромагнит». В гостях у Дмитрия Гордона, 2000 год Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |

Это с самого начала было и навсегда осталось удивительным качеством Евгения - он ощущал политический пафос времени лучше всех, узнавал направление политических ураганов до того, как они начинались. Я не раз улавливал у него поразительно точные политические оценки, можно даже сказать - профессионально политические.

При этом конъюнктурщиком Евтушенко не был - он попросту мыслил точно и политично - это качество в советских поэтах не ценилось никогда. Воспитывали умение поддакивать власти, а такие исключения, как «Реквием» Ахматовой или евтушенковский «Бабий Яр», возникали из обостренного ощущения времени, которое дано далеко не всем.

В следующий раз мы увиделись с ним через год, в Хельсинки, где происходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а мы были в поэтической части делегации. К этому моменту мои стихи много раз выходили в русских переводах, вышли в переводах на французский и даже на португальский, но, конечно, это не шло ни в какое сравнение с евтушенковской славой.

У меня нашлась фотография, где все очень характерно: в Хельсинки я стою в толпе, улыбаясь собственным мыслям и глядя куда-то в сторону, а над толпой царит Евгений, декламирующий, декларирующий и все такое. Долгие годы не зная толком ни одного языка, он умудрялся говорить сразу на всех - и его понимали!

Больше чем через четверть века после Хельсинского фестиваля мы с Евгением были в Париже, зашли пообедать в какую-то эмигрантскую забегаловку, где над тарелками с баюбезом, похлебкой, главной составляющей частью которой был, по-моему, красный перец, склонились угрюмые мужчины в баскских беретах. Мы - Роберт Рождественский, Евтушенко и я - заказали что-то поесть, получили желаемое и помалу ковырялись в своих тарелках. Вдруг Женя встал, ни о чем нас не предупреждая, громко крикнул: «Я поэто руссо Евгений Евтушенко!» - и тут же начал читать стихи на испанском языке.

По-моему, в промежутках между стихами он рассказывал о Пабло Неруде и себе, но все было очень цельно и здорово. Что во всем этом самое поразительное: угрюмые мужчины в беретах оторвались от тарелок, начали слушать и аплодировали. «Как я их достал!» - сказал Евгений нам с Робертом, и мы могли только поаплодировать ему вместе со всеми.

|

| «Иногда я думаю, что Евтушенко в большей степени факт истории, нежели литературы, а затем передумываю и понимаю, что хорошая литература и хорошие писатели не могут быть вневременны» |

В умении обращаться с толпой Женя безупречен. Он отработал собственный, действующий гипнотически, стиль чтения, - то ли нараспев, то ли с подвываниями - но это было тоже его собственное изобретение. Остальное человечество могло соглашаться с такой манерой или нет, но она была именно такова. Как ни странно, похоже читал свои стихи Иосиф Бродский, поэт, который Евгения Евтушенко терпеть не мог, но опять же индивидуальность превыше всего.

Иногда я думаю, что Евтушенко в большей степени факт истории, нежели литературы, а затем передумываю и понимаю, что хорошая литература и хорошие писатели не могут быть вневременны. Все написанное - и не только Евгением - далеко не всегда срастается в целостность, но разбросанность любого поэта сродни разбросанности его эпохи, которая всегда простирается от надежд до отчаяния. Здесь важна еще одна подробность.

МЫ УМЕЛИ ВЫЖИВАТЬ В ОДИНОЧКУ, НО ВСЕГДА ОЩУЩАЛИ СВОЙ СВОЕГО

Непрожитое моим поколением вовремя детство, изувеченное военным временем, может взорваться в любом из нас в самый неожиданный момент. Многое в «шестидесятницком сообществе» держится на озорстве, которое пришло к нам не вовремя, как частичка неизрасходованного детства, - но пришло! Мы постоянно подмигиваем друг другу (не всем подряд, а именно друг другу) из своих уединений и радуемся, когда сигнал принят. Я уже писал, насколько важна была для меня повседневная близость с Рождественским. Мы посвящали стихи друг другу и друг друга переводили. Любой из нас мог исчезнуть из дружеского поля зрения надолго, но затем непременно давал о себе знать.

Было очень приятно, когда я однажды купил популярную газету и увидел там большую статью Евтушенко об эпохе надежд, начавшейся после хрущевской речи с осуждением культа личности. Под заголовком было написано, что автор посвящает ее мне по праву единомышленника. Он никогда не говорил, что пишет такую статью, это была его личная инициатива. Просто захотел - написал - вспомнил. Мы не слипались в команды, умели выживать в одиночку, но всегда ощущали свой своего, становясь сильнее от этого...

Позже я себе объяснил, что было для меня в Евгении самым характерным. Пожалуй, при всей его публичности, при постоянной завязанности во множество дел, кажущейся неожиданности поступков, приступообразном дружелюбии, главная его особенность заключалась в том, что в жизни Евгения Александровича Евтушенко был единственный человек, которому он покорялся безусловно, чьих выговоров стыдился и чьи указания выполнял без обсуждения, - это Евгений Александрович Евтушенко.

|

| Поэтов-шестидесятников Евгения Евтушенко и Ивана Драча связывает многолетняя дружба Фото Александра ЛАЗАРЕНКО |

В условиях государства, стремившегося подогнать личности под общий знаменатель, он выработался в яркую индивидуальность, живущую, как киплинговская кошка, сам по себе. Тем не менее представление, что жизнь его, как головоломка-паззл, состоит из этаких отдельных, разноцветных кусочков - каждый по отдельности, неверно. Кусочки срастаются - как на полотне Мондриана - в узор, целостность, впечатляющую и яркую. Евгений очень четко организован. Он ценит друзей, заботится о близких, установил для себя много пределов и беспредельностей, терпеливо сносит нападки, способен устраивать над собой самосуды. Постоянный самоконтроль порой сужает поле зрения Евтушенко, но как без этого?

ЖЕНЯ НЕС ПОТЕРИ, НО НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛ СЕБЯ

Вспомнилась забавная история. Году в 1990-м в Сеуле состоялся Всемирный конгресс ПЕН-клуба - этакого международного союза писателей. В советскую делегацию вошли Евтушенко, Андрей Битов, я и переводчик Володя Стабников. Было много приключений, нас принимали замечательно - но сейчас не о том речь. Лет через 15 после сеульского конгресса я напомнил Жене о нем. Он выслушал и покачал головой: «Знаешь, помню, что был там, помню все, что делал, но кто еще там был, не помню. Даже о тебе с Битовым, представь, забыл». Так у него мозги устроены. Хотя это качественные мозги...

Подобный характер далеко не подарок и вовсе не пропуск в легкую жизнь. Особенно обидчивы к таким натурам женщины, которые требуют, чтобы хоть чуть-чуть, но их тоже любили, запоминали, слушали и принимали в расчет. Они уставали обожать мужчину, пусть самого талантливого, который не сосредотачивается - хотя б на временном - выслушивании их.

Первый Женин брак с великой, но тоже любящей вслушиваться в саму себя, а посему совершенно не рифмующейся с его характером Беллой Ахмадулиной разбился вдребезги. Развалились и следующие два брака. Под Сухуми сгорела дача, пеплом которой абхазский народ удобрял свой путь к независимости.

Женя нес потери, моральные и материальные, но никогда не терял себя. Ему завидовала писательская шпана, его осуждали некоторые советские писатели-классики, а Женя пер напролом. С ним можно было соглашаться, а можно не соглашаться - это не имело никакого значения, поскольку Женя поступал, как находил нужным.

Он разоблачал Пиночета и защищал Солженицына, протестовал против подавления советскими танками Пражской весны и подставлялся под конъюнктурную критику, опубликовав в Париже автобиографию, в которой воспринимал себя, любимого, без малейшей доли иронии. Он и одевался так, как сам хотел, не обращая внимания на моду.

|

| «Над Бабьим Яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски. Все молча здесь кричит, и, шапку сняв, Я чувствую, как медленно седею» Фото Александра ЛАЗАРЕНКО |

Помню, как Женя потряс один из съездов писателей СССР, явившись на заседание в Кремлевский дворец в костюме, где белый пиджак был весь в синих звездах, а брюки - в красных полосах. Если бы Евтушенко встал головой к флагштоку, он был бы вылитый американский государственный флаг с ногами. Ну и что? Он не одевался столь забавно, чтобы помодничать или повеселить народ. Ни в коем случае.

Так было интереснее ему самому. Ему с собой не бывало одиноко и скучно, потому что он всегда жил наедине с самим собой, умея ввести любые события в политический или еще какой-то интересный для себя, порой всемирный контекст. Однажды я был поражен, услышав, как Евтушенко обвиняет случайную знакомую, отказавшую ему в немедленной и безграничной симпатии, в «сексуальном сталинизме».

Это поразительный человек. Поэт Божьей милостью, он еще и притягателен, как мощный электромагнит. Его творчество похоже на реку с чистыми ключами на глубине, мощным течением и с клочками старых газет, плывущими поверху. Какие-то его стихи пускали пузыри, немедленно утопая в реке времени, но другие - гораздо больше - оставались и останутся надолго. Их запоминали, переводили, цитировали на разных языках.

Я СЧИТАЛ, ЧТО ПУБЛИКОВАТЬСЯ В «ОГОНЬКЕ» ИМЕЮТ ПРАВО ЛИШЬ ЛИЧНОСТИ

Я знакомился у него с американскими актерами, китайским, по-моему, циркачом, австрийским кинорежиссером - и все это в один день. Как-то в московской квартире Евгения я попал на званый раут, где встречались самые разные люди - от актрисы с только что обретенной немыслимой в советских условиях репутацией секс-звезды Натальи Негоды до недавнего члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева.

Был еще неведомо как забредший бургомистр Берлина, сенатор какой-то банановой республики и несколько сотрудников непримиримых газет. Вместо стульев и кресел сидеть предлагалось на опиленных и лакированных пнях, стены были облицованы круглыми срезами столетних деревьев, но еда и выпивка были вполне изобильны и современны.

Без Евгения Евтушенко российская поэзия ХХ века непредставима. Мне пришло в голову, что интересно было бы увидеть всю русскую поэзию нашего времени с комментариями и отбором Евгения Александровича. Все антологии в нашей стране составлялись при помощи пресловутого «коллективного мнения», биографии поэтов просматривались «где надо», а мне захотелось, чтобы, как это делается во всем мире, сборник был составлен яркой личностью.

Я вообще считал, что публиковаться в «Огоньке» имеют право лишь Личности, а поэтическая антология и подавно должна представлять человека, наверняка обладающего Собственным мнением. Как Евтушенко. Я уговорил его на составление такой книги, вначале дал в помощь сотрудника «Огонька» Феликса Медведева, помогавшего с отбором текстов и материалами для биографий поэтов, а затем Евтушенко увлекся, сам для себя и для читателей раскрылся по-новому и составил антологию, каких еще не бывало у нас и, полагаю, какие не скоро появятся. Она уже выходила несколькими изданиями, переведена на ряд языков и, я уверен, еще много раз выйдет.

|

| «Многое в «шестидесятницком сообществе» держится на озорстве, которое пришло к нам не вовремя, как частичка неизрасходованного детства». С Андреем Битовым в Сеуле во время конгресса ПЕН-клуба. В Корее принято снимать обувь, заходя не только в храмы, но и в обычные помещения |

Если бы случилась такая беда, что Евгений больше ничем не обозначился в нашей словесности, этой антологии было бы достаточно, чтобы он запомнился навсегда. «Огонек» втравил его в это дело, впервые опубликовал на своих страницах антологию, и я этим искренне горд. Мне, впрочем, было обидно, что в Украине никто не собрался на такое же дело и там выходят, как и раньше, начальственно согласованные тома.

Правда, в таких развлечениях не без риска. Пришлось нам с Евтушенко отбиваться и от обиженных современников, и от начальства, которому не понравились в сборнике многие прежде запрещенные имена, такие, как Гиппиус, Мережковский, Гумилев, футуристы, эмигранты. Книга была достойна самых высоких премий. Премий не дали, но мы были рады, что голов не снесли.

Плохо, что в 90-х с Евгением началось то же самое, что еще со многими людьми литературы и искусства. Гонорары стали копеечными, внимание - нулевым. Страна набухала неустроенностью и ненавистью, народы стравливались в братоубийстве, и я еще раз порадовался Жениной независимости, когда он отказался принять от Ельцина орден Дружбы, которым Евтушенко наградили в дни чеченской войны. Он по-прежнему живет и работает вне группировок, политических и литературных, поэтому его не выдвигают на премии, а раз не выдвигают, то, значит, этих премий и не дают. Обходится.

Однажды Евтушенко как бы между прочим спросил у меня, стоит ли ехать в Америку преподавать, а затем немного подумал и ответил сам себе: «А кому я здесь нужен? Сыновей ушлют на кавказскую войну, Маше работы не находится...». Ему назначили какую-то символическую пенсию, и я, случайно узнав, что лауреатам Государственных премий положены надбавки, выхлопотал эту надбавку для себя и помогал Евтушенко его пенсию увеличить. Так и жили, далеко не «шикарно» (ненавижу это слово).

...В 90-х я встречал Женю в Америке, он приезжал для выступления в Бостон, где я преподавал, и местный симфонический оркестр со знаменитым японским дирижером Одзавой исполнил симфонию Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр», вдохновленную евтушенковскими стихами.

Однажды сходил на его лекцию в Нью-Йоркский университет. На все той же смеси своего обаяния и своего английского языка он держал внимание студенческой аудитории неотрывно, показывая при этом, как разговаривал тот или иной писатель или как поэт Михаил Луконин бил по мячу. Было интересно. Мне вовсе не удивительно, что Евтушенко стал одним из любимых профессоров и в Оклахоме, где сейчас живет с двумя сыновьями и супругой Машей. Маша преподает в местной школе.

(Продолжение в следующем номере)

Юрий КУЗЬМЕНКОВ: «Правда в нашем актерском ремесле одна — все смертельно друг другу завидуют»

Юрий КУЗЬМЕНКОВ: «Правда в нашем актерском ремесле одна — все смертельно друг другу завидуют» Вторая жена режиссера Владимира МОТЫЛЯ актриса Раиса КУРКИНА: «Если бы «Белое солнце пустыни» каким-то чудом не попало на дачу к Брежневу, еще неизвестно, увидели бы когда-нибудь зрители этот фильм или нет»

Вторая жена режиссера Владимира МОТЫЛЯ актриса Раиса КУРКИНА: «Если бы «Белое солнце пустыни» каким-то чудом не попало на дачу к Брежневу, еще неизвестно, увидели бы когда-нибудь зрители этот фильм или нет» Выдающийся композитор Оскар ФЕЛЬЦМАН: «На приглашение послушать шестилетнего мальчика, то есть меня, гениальный композитор и высочайший интеллигент Шостакович отреагировал своеобразно: «А когда, — спросил, — я мог бы прийти к нему в гости?»

Выдающийся композитор Оскар ФЕЛЬЦМАН: «На приглашение послушать шестилетнего мальчика, то есть меня, гениальный композитор и высочайший интеллигент Шостакович отреагировал своеобразно: «А когда, — спросил, — я мог бы прийти к нему в гости?» Богдану Ступке сделали операцию в Германии

Богдану Ступке сделали операцию в Германии У Ефима Шифрина в Житомире украли 100 тысяч гривен

У Ефима Шифрина в Житомире украли 100 тысяч гривен Дочь Билла Клинтона разводится спустя шесть месяцев после свадьбы

Дочь Билла Клинтона разводится спустя шесть месяцев после свадьбы Сурового времени дети

Сурового времени дети Музыкальный продюсер Владимир БЕБЕШКО: «В День святого Валентина попробую исполнить супружеский долг. В обычные дни времени исполнять нет: шоу-бизнес мешает»

Музыкальный продюсер Владимир БЕБЕШКО: «В День святого Валентина попробую исполнить супружеский долг. В обычные дни времени исполнять нет: шоу-бизнес мешает» Все мы родом из детства

Все мы родом из детства Вдова композитора Андрея ПЕТРОВА Наталья: «Партийная организация консерватории попросила меня проследить, чтобы студент Петров не оставался один и не грустил»

Вдова композитора Андрея ПЕТРОВА Наталья: «Партийная организация консерватории попросила меня проследить, чтобы студент Петров не оставался один и не грустил» Виталий КОРОТИЧ. Уходящая натура, или Двадцать лет спустя

Виталий КОРОТИЧ. Уходящая натура, или Двадцать лет спустя «А Путин, кстати, так и не приехал...»

«А Путин, кстати, так и не приехал...» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги