Евгений ЕВТУШЕНКО: «Когда Белла родила дочь, я пошел в церковь — благодарил Бога за то, что вину с меня снял. Я боялся, что из-за меня Ахмадулина не сможет иметь детей, хотя и не заставлял ее делать аборт: оба мы были молоды и решили, что родителями становиться нам рано»

(Продолжение. Начало в № 19)

«Шестидесятники, поверь, занимались не только тем, что трахались, прости, и пили — еще и писали, и здорово»

— Сейчас по-прежнему много говорят о шестидесятниках — наверное, потому, что последующие поколения такой талантливой плеяды и в искусстве, и в литературе не дали. Скажите, а воспоминания Василия Аксенова, в которых он довольно зло отозвался о своих коллегах по цеху, вы читали?

— «Таинственную страсть»? Да, но книга мне не понравилась. Вообще, почти все, что он в Америке написал, мне не очень нравится, тем не менее раннего Аксенова я люблю, даже несмотря на то что позже он всех оговорил — даже самого себя. Поначалу Вася не был таким циничным, и шестидесятники, поверь, занимались не только тем, что трахались, прости, и пили.

— Еще и писали иногда...

— Писали, и здорово — как он сам. «На полпути к Луне», «Папа, сложи!», «Местный хулиган Абрамишвили»... А «Победа»? — прекрасный рассказ о шахматах, на уровне лучших рассказов Набокова! Аксенов — чрезвычайно талантливый человек, но его закосило как-то...

— Может, состояние здоровья не то было?

— Из фокуса выпал.

— Я помню эпиграмму на вас Леонида Филатова — очень, на мой взгляд, удачную: он ее на одном из вечеров в Театре на Таганке читал.

Мне говорил портовый грузчик Джо —

Подпольный лидер левого движенья:

«Я плохо понимайт по-русски, Женья,

Но знаю, что Таганка — хорошо!».

Потягивая свой аперитив,

Мне говорил знакомый мафиозо:

«Таганка, Женья, это грандиозно!

Мадонна, мне бы этот коллектив!».

Душою ощущая ход времен,

Забитая испанская крестьянка

Сказала мне по-русски: «О Таганка!

Проклятый Франко, если бы не он...».

Звезда стриптиза, рыжая Эдит,

Сказала, деловито сняв рейтузы:

«Ты знаешь, Женя, наши профсоюзы

Считают, что Таганка победит!».

О том же, сохраняя должный пыл,

Мне говорили косвенно и прямо

Рабиндранат Тагор, и далай-лама,

И шахиншах... фамилию забыл...

Поскольку это шло от естества

И делалось отнюдь не для блезира —

Спасибо вам, простые люди мира,

За ваши безыскусные слова!

Меня пытал главарь одной из хунт,

Он бил меня под дых и улыбался:

«Ну что, таганский выкормыш,

попался?

А ну положь блокнот

и стань во фрунт!..».

Таганка, ты подумай, каково

Мне в сорок лет играть со смертью

в прятки!..

Но я смолчал. Я сдюжил.

Все в порядке.

Они про вас не знают НИ-ЧЕ-ГО!

Удачная, на ваш взгляд, эпиграмма?

— Коне-е-ечно! Блестящая! Роберт тоже здорово написал...

Зиминский воздух сух и горек.

Я не притронулся к вину.

А рядом дядя-алкоголик,

Он пьет первач и бьет жену.

И вот в порыве благородном

Я тихо к дяде подхожу:

— Спроси меня о чем угодно,

Я все проблемы разрешу.

А он, насупившись сердито,

У всей деревни на виду

Мне мрачно говорит:

— Иди ты...

И я пошел.

И я — иду.

«Если честно, я вообще не умею разлюблять тех, кого любил»

— Вы знаете, те, кто следят за вашим творчеством, за вашей жизнью, очень хорошо понимают, кто вы. Однажды вы так сказали: «Я ненавижу ненависть»...

— ...правильно!..

— Замечательное кредо, да? Ненавидеть ненависть...

— Про меня еще придумывают, что я нарцисс, себялюбец, никого в литературе, кроме себя, не замечаю...

—...а «Антология русской поэзии» — это что, никогонезамечание?

— Я написал на сегодняшний день 500 статей о своих коллегах — из разных эпох и примерно 350 стихотворений им посвятил.

— И все статьи — доброжелательные...

— Доброжелательные, но аналитические. Даже у Пушкина есть стихи, которые мне не нравятся, или у Блока, когда читаю: «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце — острый французский каблук!». Это смешно, по-детски, но тогда общий декадентский душок был, на который даже крупный такой поэт, как Блок, попался...

— ...на время...

— Да, потому что поэма «Двенадцать» — это величайший подвиг, не понятый просто никем, ведь ее можно по-разному читать...

— «В белом венчике из роз...

— ...впереди Иисус Христос» — понимаешь? И вообще, как его можно было обвинять вот за это?

Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,

В избяную,

В толстозадую!

Он просто магнитофонно записал крики улиц — это же не его точка зрения...

— ...это эпоха...

— ...конечно! Он зафиксировал эпоху, и, когда впустил ее внутрь, она его разорвала.

— Вы как-то сказали: «Все мои стихи продиктованы или чувством любви, или чувством стыда» — тоже, на мой взгляд, потрясающее признание...

— Ну, в общем, так и есть, но сейчас у меня особый период. В прошлом году, в ноябре, я очень плохо себя чувствовал, но, превозмогая боль, стал другие вещи писать. Я всегда писал исповедально: поэзия — самое исповедальное искусство, но она может стать и исповедью целого народа. Флобер говорил: «Мадам Бовари — это я», а я говорю, что в своих произведениях тоже немножко присутствую. В «Итальянских слезах» например, которые очень люблю: это одна из лучших моих поэм. Или в произведении «Голубь в Сантьяго», которому...

— ...35 лет уже...

— Кстати, Феллини советовал мне снять по мотивам его фильм, а теперь нога не дает — для этого нужно крепко стоять на ногах.

— Евгений Александрович, а настоящая любовь, на ваш взгляд, существует? На взгляд идеалиста?

— Разумеется — как же нет? Я, например, люблю свою жену Машу — все больше и больше, но и назад обращаюсь тоже... Может, Машу это немножко задевает, но она достаточно мудра, чтобы не ревновать к прошлому, потому что она же разрешила мне съездить на фестиваль поэзии и увидеться с моделью, актрисой и фотохудожницей Дорой Франко, с которой познакомился когда-то в Колумбии в 1968 году, до августовских событий в Чехословакии. Это была потрясающая встреча! Маша была не против, чтобы я повидался с Дорой, — она молодец, мудра.

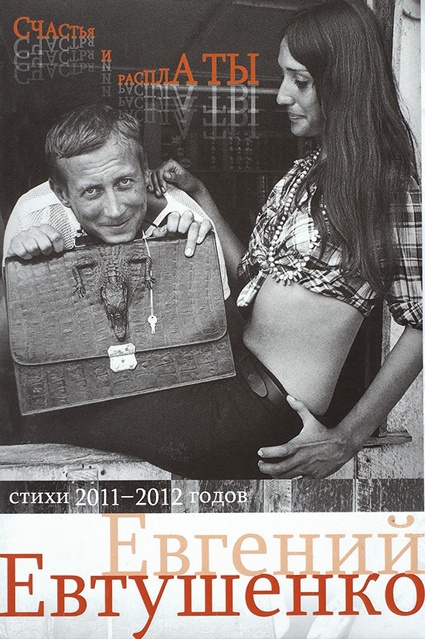

Если честно, я вообще не умею разлюблять тех, кого любил. Видишь (показывает обложку книги), фотография? Это мы с Дорой, а вот это, знаешь, что? Крокодиловый чемоданчик там, в деревне Летиция, — в этом чемоданчике потом, работая над первой версией антологии, я тексты передавал... Тогда ведь не наркотиков боялись, а рукописей, и вот в этом чемоданчике американская звезда Уоррен Битти перевез большую порцию (наверное, килограммов пять) рукописей моей антологии, и этот труд, «Строфы века», полностью переведен на английский.

«Я был одним из тех, кто до последнего не верил, что танки пойдут по Праге, это первый и единственный раз, когда был рядом с самоубийством...»

— Я никогда не забуду, как лет восемь назад вы позвонили мне и сказали: «Ты знаешь, у меня прелестная девушка в Одессе когда-то была — я был совсем юный и очень ее любил, она мне сорочку крестиком вышивала! Найди ее, пожалуйста, узнай, что с ней?». Мы ее стали искать, оказалось, что она уже умерла, и когда я об этом вам сообщил, вы стали так горько плакать, как может, наверное, только поэт...

— Елена Зятковская, я ее помню...

— Интересно, а часто вы вспоминаете женщин, которые с вами были?

— (Улыбается). Я их просто никогда не забываю. Я не умею забывать тех, кого любил, и не имеет значения, женщины ли это, с которыми был, или мужчины, с которыми дружил, а Дору, которая на обложке, когда-то чудовищно оскорбил, и эта история мучила мою совесть...

— Такую красивую женщину обидели...

— Представь себе...

— Нехорошо...

— Но я же написал об этом, не носил это в душе, и когда, спустя годы, мы с ней встретились, она об этом мне не напомнила. Другие эпизоды напомнила, а этот, самый досадный, случился оттого, что тогда по отношению к иностранцам паранойя была. Я был одним из немногих в моем поколении, кто ее победил, но все же... Кстати, только у меня как у народного депутата СССР в предвыборной программе была отмена выездных комиссий, черт бы их подрал!

...Знаешь, у женщин, если они по-настоящему любят, есть предчувствие, когда их любимым что-то грозит, и Дора это ощущала — чего-то боялась. О политике я с ней почти не разговаривал, но куда от нее денешься? Это был 68-й год, тучи над Прагой сгущались...

— «Танки идут по Праге...».

— Нет, еще не шли, но вторжение уже готовилось, а я был одним из тех, кто до последнего не верил, что это возможно, для меня это было страшно, это первый и единственный раз, когда я был рядом с самоубийством...

— Из-за советских танков в Праге?

— А почему же нет? Я социалист-идеалист, и у меня друзья были, известные чехословацкие путешественники Зикмунд и Ганзелка...

— «Женя! Евтушенко! Где ты? Вспомни наши разговоры у костра!» — кричали они вам в радиоэфир...

— Да, и Дора чувствовала какую-то опасность, сказала мне: «Эугенио, я думаю, тебе сейчас не надо возвращаться домой. Не возвращайся, ради бога!».

...В Летиции, этой деревне охотников за крокодилами, местный библиотекарь, который устраивал мой вечер на трех языках — индейском, русском и испанском, — неожиданно стал со мной беседовать по душам. Я спросил: «Я у вас, наверное, первый русский?», и он ответил: «Да что ты? Недавно Сергио Смирнов был».

— Автор «Брестской крепости»?

— Да, и он автограф оставил, правда, своей книги у него не было, поэтому расписался на единственной современной русской книге, которая там была, — «Доктор Живаго». Я обалдел, когда он этот автограф мне показал, подумал, что Смирнов, наверное, раскаялся, что председательствовал в той жуткой комиссии по делу Пастернака, и где-то там, в джунглях, перед Богом решил таким образом прощения у Бориса Леонидовича попросить...

— Да просто книги другой не нашлось...

— Совершенно верно, но он ведь все-таки и в благородных вещах был замечен! И воевал, говорят, хорошо, а что с Пастернаком сделал, почему... И после он уже Булата начал из партии исключать, и я защищал его, к первому секретарю Московского горкома партии Гришину ходил... Я, не член КПСС, многих от исключения оттуда спасал! (Смеется). Мне даже Пельше печенье всегда предлагал, говорил: «Евгений Александрович, а почему в партию вы не вступите?». Я отвечал: «Потому что меня сразу же исключат — я такой советский, что порой это переходит в антисоветскость».

В общем, Дору я заподозрил...

— В том, что она с кем-то еще встречается?

— В том, что кто-то ее попросил со мной быть, дал задание, что ли, и одна фраза обидная с моих губ слетела! Черт его знает, почему иногда хорошие люди говорят то, что сами ненавидят, понимаешь? Я, в общем, это сказал — откуда-то это у меня в голове взялось, и она бросилась бежать, чтобы утопиться в Амазонке, с пираньями, представляешь — хотела с обрыва сброситься! Я догнал ее, схватил, встал перед ней на колени, и она гениально ответила: «Встань с колен, тебе это не идет!».

— Только женщина так может сказать, правда?

— На всю жизнь мне урок! Я годами это в себе носил, и вот что интересно: когда на фестивале мы встретились, обо всем вспоминали, но этого Дора ни разу мне не припомнила — как будто этого и не было. Видимо, поняла: то был не я, а какая-то зараза, на меня нашедшая, которая витала в воздухе холодной войны...

«Мы с Беллой любили друг друга по-настоящему»

— За несколько месяцев до смерти Беллы Ахмадулиной я брал у нее в Москве интервью, не мог не спросить о вас, и когда этот вопрос задал, она вздрогнула. Несмотря на сидевшего рядом и периодически прерывавшего ее Бориса Мессерера, который то и дело вступал в разговор и вносил коррективы: «Не говори об этом!», «А вот еще об этом скажи...». У нее при воспоминании о вас дернулись плечи...

Я знаю, что у вас очень непростая история отношений, что большая была любовь, что посвященные ей стихотворения вы развешивали на деревьях на Тверском бульваре...

— ...это правда...

— ...что пили шампанское из ее туфель...

— ...да...

— ...и что до сих пор не можете простить себе то, что отправили ее на аборт, — это тоже правда?

— (Горько). Правда. Могло по-другому сложиться: все-таки мы любили друг друга по-настоящему, а дети, которые рождаются от большой любви, с моей точки зрения, самые лучшие: им от родителей очень многое передается.

Жалко, конечно... Белла потом приемную дочку взяла, а когда уже свою родила, я пошел в церковь — редко туда хожу, но в тот день благодарил Бога за то, что эту вину с меня снял. Я боялся, что из-за меня Ахмадулина не может иметь детей, хотя и не заставлял ее делать аборт: оба мы были молоды...

— ...не готовы...

— Да, и решили, что родителями становиться нам рано. Я не ожидал, что у нас не сложится, верил в другое.

— А сильно ее любили?

— Ну как «сильно»? Любовь — это уникальное чувство, и плохо, когда оно одновременно к разным женщинам. Это тяжелая вещь, очень тяжелая, когда ты мечешься то вправо, то влево, близких тебе людей обижаешь, и потом это мучит тебя всю жизнь.

— Смерть Беллы Ахатовны вы переживали сильно?

— Ну конечно.

— Что вы почувствовали, когда об этом узнали?

— Я сразу стихотворение написал: «Неужто больше не будет Беллы?» — это самое естественное начало. Я кое-что о ней напомнил, потому что многие ее воспринимали только как лирического поэта, но, прости, она восполняла свою лирическую направленность абсолютно бесстрашными гражданскими поступками. Ее рука подписала столько писем в защиту каких-то попадавших в беду людей, она единственная проникла к Сахарову...

— ...в Горький...

— ...о чем тоже нельзя забывать. К сожалению, мне не дали прочесть это стихотворение на панихиде, но это уже другой вопрос...

— А вы на похоронах были?

— Конечно, но это неважно... Я хотел просто, чтобы люди, которые не очень вникают в биографии, знали о том, как Белла к Сахарову прорвалась, потому что она ведь это не в качестве какого-то протеста сделала, а просто раздвинула хризантемами охрану, и им было стыдно ее останавливать. Они никого туда не пропускали, а Ахмадулина пробилась, потому что что-то неземное в ней было. (Читает).

Heужто больше не будет Беллы

высокопарности нараспев,

а лишь плебейские децибелы

соревнования на раздев?

Как Белла нервно ломала пальцы

и как рыдала, совсем юна,

когда тогдашние неандертальцы

топтали гения, как спьяна.

На стольких собраниях постоянных

роман, не читая, клеймили они,

изобретали слова: «пастернакипь»

и «Доктор Мертваго»

в те стыдные дни.

С поэтом столкнувшись

в лесу на тропинке,

она двух слов связать не смогла,

но в робости этой ребячьей запинки,

наверно, сокрытая мудрость была.

Но смелость свою собрала наудачу

и, в общем, Ахматову напролом

она пригласила на мужнину дачу,

да только, к несчастью,

была за рулем.

Ахматовой было не надо к ней ездить.

Мотор зачихал, и она поняла —

из разных плеяд не составить

созвездья.

Поездка небогоугодна была.

Но в Белле нам слышались Анна,

Марина,

и Пушкин, конечно, и Пастернак,

все было старинно,

чуть-чуть стеаринно:

само по себе получалось все так.

Как женщина, может,

была и капризна.

Скажите — а кто не капризен из нас?

Но было в ней чудо слиянья лиризма

с гражданской совестью —

не напоказ.

Какую, я чувствую, Боже, пропажу —

как после елабужского гвоздя.

Незнанья истории я не уважу...

Ну, —

кто раздвигал хризантемами стражу,

так царственно к Сахарову входя?!

Иногда Белла была похожа на райскую птицу, и даже ее высокопарность была не от мира сего. Некоторые говорили, что это манерность, но ведь и манерность бывает естественной, как у Северянина. Никто не мог написать так, как он:

Она на пальчиках привстала

И подарила губы мне.

Я целовал ее устало

В сырой осенней тишине...

Вот тебе, пожалуйста, Северянин, над которым почему-то насмехались, — автор чудесных строк, которые будут жить всегда.

Из книги Евгения Евтушенко «Волчий паспорт».

«Какое это было прекрасное молодое время!

Мы ходили по Сухуми, как было тогда принято, в полосатых пижамах, в пластмассовых наносниках, в белых войлочных шляпах, пахнувших овечьим сыром, и блаженно пробовали на рынке землянично-душистую «Изабеллу» цвета заката при хорошей погоде, которую нам щедро наливали из сиреневых шлангов в липкие граненые стаканчики, или вкушали пряное, чуть коричневатое рачинское в прохладном подвальчике, где животастый усач в кожаном фартуке с винными лиловыми пятнами клал прямо с ножа на верхнее днище бочки упругие ноздреватые ломти еще влажного сулугуни. А потом мы возвращались в нашу уже обесклопленную квартиру и любили друг друга, ласкаясь, как волна с волной, прижимаясь телами, пахнущими прибоем, а разленившись от любви, опускали с третьего этажа на длинной бельевой веревке авоську с пустыми бутылками, в горлышко одной из которых была воткнута пятерка, и минуту спустя авоська, отяжеленная ледяным боржоми и ныне исчезнувшим бархатисто-красным вином «Александреули», поднималась к нам из косматых рук продавца уличного киоска, которого звали Гоги и чья мечта была купить «мерседес» и на нем съездить на гипотетическую прародину грузин — в Басконию. И мы передавали вино друг другу губами и вплывали в глаза друг другу и уже не выплывали оттуда. О Боже, как мы любили, даже не представляя, что возможно не любить.

Но когда у нее мог быть ребенок от меня, я не захотел этого, потому что сам недалеко ушел от ребенка и тогда еще не понимал, что, если мужчина заставляет любящую женщину убивать их общее дитя в ее чреве, он начинает убивать ее любовь к себе.

Я боялся того, что живой — пищащий, писающий — ребенок отнимет у меня так называемую свободу, которой я тогда по-дурацки дорожил, но убитый по моему настоянию ребенок отнял у меня большее — любовь его матери.

Бог наказал меня потерей любви за то, что в мою душу вселилась почему-то считавшаяся свободой рабская зависимость от тела, делающая нас любопытствующими ничтожествами, туристами секса. Любовь не прощает любопытства, если оно ставит себя выше любви.

Когда я первый раз пришел домой поздно ночью, моя любимая не спала и ждала меня, читая в кресле своего обожаемого Марселя Пруста, одетая так красиво, как будто мы куда-то собирались в гости.

На столе в нашей крошечной комнатушке стояли две тарелки, накрытые другими тарелками, — наш ужин. Она радостно захлопнула книгу, бросилась ко мне и не сказала ни слова — только ласково потерлась о мое плечо, укоряюще глядя на меня еще любящими и еще прощающими глазами.

Когда я второй раз пришел поздно, она тоже читала что-то очень интеллектуальное, но уже лежала в халате под одеялом, ощетинившись накрученными бигудями под тюрбаном из полотенца. На столе стояла только одна оставленная тарелка.

Когда я в третий раз пришел поздно, она уже спала и никакой тарелки на столе не было.

Когда я в четвертый раз возвратился поздно, наши разные такси подъехали к подъезду одновременно, и она, рассчитываясь с шофером, даже попросила, чтобы я разменял ей десятку.

И наконец, когда я в пятый раз возвратился поздно, ее совсем не было и она появилась лишь под утро, пахнущая вином и чужими сигаретами, потому что тогда она еще не курила.

А потом, пытаясь все спасти, пряча от меня глаза, она попросилась со мной в Сибирь, но я не понял, насколько все далеко зашло, решил, что она будет мне в тягость, и опять отдал предпочтение свободе, а не любви, думая, что любовь подождет, никуда не денется. А любовь — делась, да вот куда — не знаю.

Если женщина перестает любить, у нее появляются новые привычки. Эти новые привычки — первый признак того, что у женщины кто-то есть.

Она никогда раньше не курила, не пила ни крепких напитков, ни кофе. Единственное, что она обожала, — это пиво и пирожные. Я неблагородно боролся с этими безобидными грехами, требуя от нее похудения. Она прятала пакеты с пирожными в свои «хоронушки» — на кухонный шкаф или на книжный стеллаж — за томики Марселя Пруста в издании «Асаdеmіа», при чтении которого я всегда испытывал комплекс интеллектуальной неполноценности, ибо меня непоправимо клонило ко сну.

Но когда через пару месяцев я вернулся из Сибири, меня встретила уже совершенно другая, незнакомая мне женщина. Она не похудела — она высохла, как будто выгорела изнутри. Школьная коса сменилась медно-проволочной короткой прической. Она была в туфлях на высоченных каблуках, на которых раньше не умела ходить. На столе стояли коньяк и кофе, которого ни я, ни она никогда не пили, в наманикюренных серебряной крошкой пальцах дымилась длинная сигарета, и у нее появилась совершенно новая манера — смотреть мимо собеседника и говорить, не ожидая и не слушая ответа...

Мы не поссорились. Наша любовь не умерла — она перестала быть. Мы разошлись, и я переселился в комнатушку над Елисеевским магазином — настолько крошечную, что входящим женщинам нельзя было избежать тахты, и через пару месяцев я чуть не рехнулся от карусели, которую сам себе устроил. Теперь уже я сделал отчаянную попытку спасти нашу любовь — поехал к ней ночью без предупреждения и нажал на дверной звонок серебряной пробкой шампанского. В другой руке я держал за зеленый хвостик морковку хрущевской оттепели — кубинский ананас.

— Кто там? — раздался за дверью самый красивый в мире голос.

— Это я, — еле вытолкнули мои губы. — Я тебе ананас привез.

Ответом было молчание. Наконец раздалось неуверенно фальшивое:

— Ты пьян. Я тебе не открою...

Все было кончено. Я опоздал».

«Увидев меня, очень красивый, высокий, с развевающимся красным шарфом, в длинном пальто африканец стал что-то кричать и, молитвенно сложив руки, побежал ко мне. Я уловил: «Евтученко! Евтученко-о-о!»

— Настоящие мужчины, говорят, постоянно влюбляются. Вы до сих пор влюбляетесь?

— Я тебе скажу, что все больше и больше в свою Машу влюбляюсь, и говорю об этом не по-ханжески. Эти полтора года, за которые я много физических мучений перенес, она меня не покидала, она просто всех американцев потрясала, когда, отработав в школе, приходила и оставалась в палате ночевать... Это же в Штатах не принято, что жена вместе с мужем ночует, а ее уже знали, ей маленький диванчик всегда ставили, на котором она, свернувшись калачиком, спала. Маша не давала мне падать духом, а когда я все-таки падал... Ну, были моменты, когда боль настолько сильная была, что не выдерживал, и тогда Маша делала все, чтобы я такое состояние превозмогал.

Сейчас я ее встречу — у нас в Париже свидание. Когда-то я привез ее на смотрины к художнику Олегу Целкову, и она мне однажды сказала... Не знаю, рассказывал я тебе или нет, как Маша объяснила мне, почему некоторым писателям трудно меня любить?

— Нет, не рассказывали...

— Мы сначала в Италию, мою любимую европейскую страну, съездили, а потом к Олегу, моему другу, — он мне, кстати, очень часто звонит и никогда не врет. Если не нравятся мои стихи, так и говорит, ляпает, что думает, и когда Олег уезжал за границу, специально для меня мои стихи начитал. У меня есть уникальная запись: Целков читает мои 50 стихотворений (улыбается) — очень страстно! (Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но удивительно страстно).

Так вот, гуляли мы с Машей по Парижу — ну что надо там показать? Эйфелеву башню? Мы по каким-то канальчикам, узеньким мостам, мосточкам брели — и вышли к башне: она почти отовсюду в Париже видна, а навстречу шел, как сейчас принято говорить, афро...

— ...американец?

— Нет, африканец — очень красивый, высокий, с развевающимся красным шарфом, в длинном пальто... Настоящий денди, относительно молодой — примерно моего тогдашнего возраста, и вдруг он стал что-то кричать и, молитвенно сложив руки, побежал ко мне. Я уловил: «Евтученко! Евтученко-о-о!». Добежал до меня, раскрыл руки, обнял, прижал, заплакал немножко, но радостными слезами, полез куда-то в карман, стал какую-то портмонешку вытягивать... Оказалось, там лежало ламинированное мое стихотворение 60-го года, когда я впервые побывал в Париже. «Женщина с мужчиною одни на мосту у сонной синей Сены», представляешь?

— Мистика!

— Наверное. Он рассказал мне, что учился в Сорбонне, когда я приезжал и выступал в театре «Мютюалите» перед восемью тысячами студентов (французский актер русского происхождения Лоран Терзиефф читал мои стихи по-французски). Наш африканец стал сейчас главным архитектором Сенегала, и он носит мое стихотворение при себе с той поры, хотя прошло уже много лет.

Маша мне этот случай напомнила: «Помнишь того сенегальца в Париже?». Я: «Да». — «А как мы с тобой шли однажды по Петрозаводску и ты почувствовал в канаве какое-то шевеление?»...

— Ну, это Петрозаводск, бывает...

— Так я действительно вытянул оттуда человека за руку! Ну, он не то чтобы бомж был, но пьяненький такой, прикорнул у обочины и вдруг стал читать:

Швырнет курильщик со скамейки

в канаву мятый коробок,

и мне углами губ с наклейки

печально улыбнется Блок.

Я обалдел! «Так вот, Женечка, коллегам трудно тебя полюбить, — сказала Маша, — потому что вряд ли у кого-нибудь из них есть одновременно африканец в Париже...

— ...и забулдыга в петрозаводской канаве...

— ...поэтому за писателей ты никогда не волнуйся. Это нормально, это не потому, что они тебя ненавидят, — им просто сложно понять, как так получилось, и потому им приходит в голову, что ты добиваешься своего какими-то нехорошими методами».

«Я очень счастлив в семейной жизни и еду сейчас к Маше за счастьем»

— Всю жизнь девушки вас осаждали — это продолжается?

— Ну, не знаю — я, во всяком случае, их не осаждаю. Я очень счастлив в семейной жизни, правда, и еду сейчас к Маше за счастьем.

— Дети ваши, пятеро сыновей, по миру разбросаны — вы с ним общаетесь?

— Да, со всеми. С Петей только трудно, но он очень способный парень, и в свой музей, между прочим, его две картины я взял.

— Он рисует?

— Не просто рисует, Петя — художник. Самый, так сказать, нелегкий из всех детей...

— Он в Москве живет?

— Да (в 2015 году Петр, приемный сын Евгения Евтушенко и Галины Сокол, умер. — Д. Г.).

Из книги Евгения Евтушенко «Волчий паспорт».

«До того как я первый раз поцеловал ее, я знал ее 10 лет, был другом ее мужа, часто бывал в их доме и никогда не позволял себе даже подумать о том, что между нами может что-то случиться. Это случилось только тогда, когда и ее семейная жизнь, и моя распались, и два несчастья, неожиданно для нас самих, прижались друг к другу, надеясь, что станут счастьем.

С женой друга это вообще может происходить лишь тогда, когда потом она становится твоей женой, но лучше, чтобы это вообще не происходило.

Рассказывают, что, когда Пастернак увел жену у своего друга пианиста Генриха Нейгауза, тот стукнул его по голове клавиром оперы Мейербера «Гугеноты», а потом бросился к нему в ужасе — не повредил ли он гениальную голову, тем не менее Пастернаку досталось поделом.

Я ни разу не пожалел о том, что женился во второй раз, а вот о том, что нанес рану другу, жалел и до сих пор жалею.

Моя вторая жена стихов не писала, но она принадлежала к немногому числу тех, для кого их стоит писать.

У нее были серые гранитные глаза с рыжинкой вокруг зрачков и сросшиеся, словно схватившиеся друг с другом в борьбе, черные брови Аксиньи, родившейся еврейкой.

Она никогда ничего не боялась.

Однажды мы ехали с ней на нашем потрепанном «москвиче», и я что-то нарушил. Пожилой майор милиции, проверяя мои права, изучающе скользнул глазами по моей жене, и вдруг глаза у него заострились, забрезжили неслужебным интересом, и он попросил меня выйти. Нередко они так себя ведут, чтобы получить взятку. На сей раз дело было иного рода.

— Кто вам эта женщина?

— Жена.

— Я ее узнал, — сказал майор. — Я когда-то работал в паспортном столе и, хоть тыщи людей сквозь меня проходили, ее запомнил. Ее девичья фамилия — Сокол. У нее по метрикам отец — русский, а мама — еврейка. Оба репрессированы, а она сама была детдомовская. Паспорт ей для ремеслухи был нужен. Жалко мне ее стало. Затравленная, как зверек, чуть что — и укусит. Я ей говорю: «Ну что, русской тебя записать?», а она мне этак резко: «Это зачем?». Я ей по-хорошему: «Ну, может, полегче будет», а у нее слезы из глаз чуть не брызнули — только не жалкие, а злые, раскаленные. «А мне, — говорит, — не надо полегче!» — и как встанет да как закричит на весь паспортный стол: «Пиши — еврейка!». Как же такую не запомнить! Смелая у вас жена...

Когда объявили о смерти Сталина, моя будущая жена заявилась на Красную площадь и, на радостях пьяная, начала выкаблучивать «цыганочку» прямо перед Мавзолеем, вырываясь из рук своего первого мужа, который еле спас ее от «народного гнева» тех, кто в этот день плакал.

На поминках Луговского, когда все уже расселись, запоздало вошел с кладбищенской свежей глиной на штиблетах и с неизменным портфелем, раздувшимся якобы от важных бумаг, всевластный директор издательства, где он издавал писателей, которых еще не успел посадить.

Писатели и писательские вдовы — все, кто так или иначе зависел от этого деловито-мрачного изувера, прячущего палаческие глаза под респектабельными седыми бровями, — стали уступать свои стулья, засуетились, замельтешили, как бы подостойнее его устроить, а он демократически отнекивался, прижимая свой портфель, в котором, может, были новые доносы, к своему признательному сердцу, и вдруг раздался ее голос и хриплый ведьмин хохот:

— Ничего, те, что сажали, пусть постоят!

Ее боялись все — в том числе и я.

Она могла сказать все, что ей угодно и кому угодно.

Когда однажды, не предупредив ее, я привел поздно ночью секретаря одного из московских райкомов, который не побоялся организовать мой вечер поэзии, хотя я был тогда в крупной опале, встретив его на пороге и понятия не имея, кто это такой, она с безошибочной жестокостью, прямо ему в лицо, определила на глаз:

— А это еще что за партийная морда?!

Когда в 1961 году в Киеве я впервые прочитал только что написанный «Бабий Яр», ее сразу после моего концерта увезли на «скорой помощи» из-за невыносимой боли внизу живота, как будто она только что мучительно родила это стихотворение. Она была почти без сознания... У киевской еврейки-врача, которая только что была на моем выступлении, еще слезы не высохли после слушания «Бабьего Яра», но, ото всей души готовая делать все для спасения моей жены, после осмотра она непрофессионально разрыдалась и отказалась резать неожиданно огромную опухоль.

— Простите, но я не могу после вашего «Бабьего Яра» зарезать вашу жену, не могу, — говорила сквозь слезы врач.

Я улетел с женой этой же ночью в Москву, и то, что выглядело как гнойная опухоль, к счастью, оказалось кистой, но, только-только пришедшая в себя, белая как мел после операции, моя жена еле шевелящимися губами немедленно выругала меня за это новое стихотворение и заклинала, чтобы я его не печатал.

— Это настолько больно, что об этом вообще нельзя писать, — сказала она.

Такой у нее был характер.

...Когда нашему сыну было года два, мы гуляли с ним вечером по переделкинскому, залитому луной снегу, который крупно похрустывал под моими лыжными ботинками и лишь чуть-чуть отзывался легоньким скрипом на его крохотные валеночки. Играя с ребенком, я спрятался за сугроб около чьих-то ворот, а он, подумав, что я его бросил навсегда, проскочил мимо сугроба со смертельно испуганным личиком с отчаянным криком «Папа!», так что у меня чуть не разорвалось сердце от жалости и от стыда за мою неумную шутку. Но он как будто предчувствовал, что я когда-нибудь действительно оставлю его. Так оно и случилось.

...Я еще любил ее, но уже старался влюбиться в кого-нибудь — именно старался. Стараются влюбиться не от хорошей жизни. Влюбиться мне удалось. Я ушел из дома.

Но поперек моей дороги предупредительно легла кровь.

Молодой актрисе, исполнявшей твист босиком в финале моего поэтического спектакля, неизвестные «доброжелатели» бросили горсть гвоздей, и она танцевала премьеру с окровавленными ступнями.

Моя жена разрезала себе вены, и ее еле спасли».

«Недавно я стал дедушкой, сын Саша подарил мне Розу Евтушенко, и сейчас есть ирландская ветвь Евтушенко!»

— А еще я недавно стал дедушкой, можешь меня поздравить. Это Саша меня осчастливил, сын мой и Джан, — он подарил мне Розу Евтушенко, и сейчас есть ирландская ветвь Евтушенко! Невестка-то ирландка, но приняла нашу фамилию.

— Саша в Ирландии?

— Нет, в Лондоне — на ВВС работает и возродил искусство радиопьесы. Он, кстати, чего со мной не случилось, замечательным папой с навыками мамы оказался (улыбается). Поразительно! — а внучку я все время по скайпу вижу, она ручкой мне машет...

— Двое младших сыновей, Дима и Женя, с вами в Оклахоме, а Антон?

— Тоша, к сожалению, не выздоровел... Мы к Саше на свадьбу с Димой и Женей ездили, Маша тоже была приглашена. Они даже с Джан поцеловались — это такое единение, очень интересное, было, абсолютно искреннее. Ну что делать, если так когда-то случилось? Почему люди должны всю жизнь ссориться?

Из книги Евгения Евтушенко «Волчий паспорт».

«Когда жена была уже на сносях, она однажды совсем не вовремя пришла с какими-то бытовыми делами в мою рабочую комнату поздно вечером, когда я писал и у меня ни черта не получалось.

— Ты же видишь, что я работаю... — зло прошипел я и, даже не глядя в ее сторону, сделал резкое отстраняющее движение рукой. Нечаянно я угодил ей рукой прямо в живот.

— Я же беременна! — закричала она не своим голосом, похожим на рычание львицы на капоте, испугавшейся за своих львят, и ее фиалковые глаза впервые наполнились ненавистью ко мне.

Наш второй ребенок оказался болен внутриутробной болезнью под трудновыговариваемым названием «цитомегаловирус».

Сколько мне ни объясняли врачи, что мой удар по животу, где был ребенок, не мог быть причиной болезни, во мне жила и живет мучительная догадка о моей виноватости во всем, что произошло с моим вторым сыном. Моя жена героически делала все, чтобы поставить его на ноги, но его болезнь нас разделила. Ненависть, возникшая в ней, не исчезла, а превратилась в мстительную ущемленность, в постоянное раздражение моим якобы равнодушием к сыну.

Если тот мой удар в ее живот не был причиной болезни сына, то он стал причиной конца ее любви. Оказалось, что, при всей ее внешней открытости, она еще с четельхэмских времен, когда надо, умела быть скрытной. Англичане — японцы Европы.

Однажды, когда в Гульрипше штормило и белые отблески молний плясали на стенах, я прижался к спящей жене, но она резко оттолкнула меня во сне. Это был ее ответный удар.

Жена приняла решение развестись со мной, а она из тех, чье самолюбие не позволяет менять решений, — все мои уговоры ни к чему не привели. Красивая и, как мне сказали потом, одинокая женщина-судья никак не могла понять, почему эти двое прекрасных родителей двух прекрасных детей, в отличие от многих других разводящихся не поливающие друг друга грязью и, кажется, еще любящие друг друга, — все-таки разводятся.

Моя бывшая жена вскоре вышла замуж и уехала вместе с мужем и моими двумя детьми в Англию.

Я приполз, как израненный зверь, в наш гульрипшский дом, когда все уже было кончено. Теперь приползают домой на самолетах. Лунная дорожка на воде тянулась, как мой окровавленный след. Каждый булыжник на ограде, сложенной руками моего соседа Бичико, смотрел на меня, словно соленый каменный глаз. На двух яйцеобразных керамических вазах с лиловыми цветами внутри мерцали названия мест, где мы родились: «Станция «Зима» по-русски и «Berry Hill» по-английски, что означает «Ягодный холм». Я пытался навсегда соединить наши места рождения, и ничего не вышло.

Я тупо подумал о том, что надо найти кого-то, кто переделал бы цветную мозаику на одной из ваз. Раскаленные угольки на крыльях моего улетающего назад самолета чиркнули по виноградной беседке, где еще остались веревочные узлы от детских качелей. Узлы так туго затянуло, что развязать их было невозможно, и в последний отъезд качели, которые мы увозили в Москву, пришлось срезать, а вот узлы остались.

Деревянное гимнастическое сооружение, на котором делал свои упражнения мой младший сын Тоша, стояло во дворе неуклюже и пугающе, как виселица.

Я вошел в дом, и первое, что сделал, — снял со стены огромную фотографию, где я и моя бывшая жена 10 лет назад стояли в обнимку у Ингурского водопада, не догадываясь о том, что мы когда-нибудь можем расстаться. Я ткнул фотографию в простенок за шкаф, чтобы те двое у водопада, любящие друг друга навсегда, не увидели бы, что теперь я остался один.

Я вышел на террасу, схватившись за железные, недавно подкрашенные поручни с бородавчатыми наростами от морской соли, и с машинальной ворчливостью сообразил, что перед покраской надо было ободрать эти поручни железной щеткой, а не красить по наростам.

Когда-то, стоя на раздвижной лестнице, я отдраивал такой же щеткой рыжую ржавчину с водопроводных труб виноградной беседки, а потом красил ее корабельной красной краской, голый до пояса, с телом, заляпанным, как палитра, и голова кружилась от запаха краски и магнолий, и далекий беленький пароходик уже зажигал огни на вечереющем море, оказавшись перед моим взглядом в нечаянной раме между свежелоснящимися алыми трубами, где в шершавую поверхность одной из труб моей неосторожной кистью был вмазан случайный мотылек, умирающе трепеща одним не завязшим в краске крылышком.

Я стоял на террасе, а из чердака над моей головой, задевая ее пыльными крыльями, вылетали на шабаш летучие мыши, которых в Италии называют нежно и музыкально — «пипистрелло». Это итальянское слово очень похоже на грузинское «цицинателла», что означает «светлячок», как чем-то похожи и эти щедрые, гостеприимные, веселые и, может, самые неевропейские европейские народы.

Я стоял на террасе и знал, что дома никого нет, но вдруг всем позвоночником ощутил чей-то пристальный взгляд в спину — этот взгляд упирался в меня, как нечто осязаемое, плотное.

Я медленно стал поворачиваться, словно картежник, поставивший все на последнюю карту, осторожно и суеверно вытягивая ее уголок.

Сквозь открытую дверь террасы, в глубине комнаты, где обычно спали наши дети, я увидел два мерцающих в темноте глаза.

Я вздрогнул и медленно пошел на них, потому что они звали — печально и неотступно.

Я приближался к этим глазам почти на цыпочках, стараясь не спугнуть их скрипом половиц. Мне не показалось. Глаза были. Глаза смотрели.

Это были стеклянные глаза потрепанного игрушечного льва, которым играли мои дети».

(Продолжение в следующем номере)

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ: «В каком-то смысле я бандеровец. Боже, представляю, как на эту фразу отреагируют вонючие российские каналы!»

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ: «В каком-то смысле я бандеровец. Боже, представляю, как на эту фразу отреагируют вонючие российские каналы!» Юрий РЫБЧИНСКИЙ: «Украина станет страной, где русские будут жить лучше, чем в России, евреи — лучше, чем в Израиле, а украинцы — лучше, чем в Канаде и Америке»

Юрий РЫБЧИНСКИЙ: «Украина станет страной, где русские будут жить лучше, чем в России, евреи — лучше, чем в Израиле, а украинцы — лучше, чем в Канаде и Америке» Евгений ЕВТУШЕНКО: «Когда Белла родила дочь, я пошел в церковь — благодарил Бога за то, что вину с меня снял. Я боялся, что из-за меня Ахмадулина не сможет иметь детей, хотя и не заставлял ее делать аборт: оба мы были молоды и решили, что родителями становиться нам рано»

Евгений ЕВТУШЕНКО: «Когда Белла родила дочь, я пошел в церковь — благодарил Бога за то, что вину с меня снял. Я боялся, что из-за меня Ахмадулина не сможет иметь детей, хотя и не заставлял ее делать аборт: оба мы были молоды и решили, что родителями становиться нам рано» Драматург и писатель Александр ГЕЛЬМАН: «За трупом мамы и другими покойниками приехала похоронная команда. Это были евреи, а у мамы было три золотых зуба. Они положили маму на сани, открыли ей рот, клещами вырвали золотые зубы и спрятали в карман. Наверное, эти зубы помогли кому-то выжить...»

Драматург и писатель Александр ГЕЛЬМАН: «За трупом мамы и другими покойниками приехала похоронная команда. Это были евреи, а у мамы было три золотых зуба. Они положили маму на сани, открыли ей рот, клещами вырвали золотые зубы и спрятали в карман. Наверное, эти зубы помогли кому-то выжить...» «Он знал, что вертится Земля, но у него была семья»

«Он знал, что вертится Земля, но у него была семья» Дмитрий БЫКОВ: «Тут вся страна — как после обыска: пейзаж разбросан, смысл изжит, все в беспорядке, даже облако валяется, а не лежит»

Дмитрий БЫКОВ: «Тут вся страна — как после обыска: пейзаж разбросан, смысл изжит, все в беспорядке, даже облако валяется, а не лежит» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги