Евгений ЕВТУШЕНКО: «Пазолини увидел меня, читающего стихи, на фестивале в Хельсинки и утвердил на роль Христа без проб»

(Продолжение. Начало в № 19, № 20)

«Феллини как-то мне позвонил и сказал, что тема самоубийства совсем молодых людей будет все острее с каждым годом. К сожалению, словно в воду глядел...»

— Не знаю, легенда это или нет, но мне приходилось слышать, что маленький Егор Гайдар, будущий отец российских реформ, сидя у вас на коленях, описался...

— Да, когда американские истребители пролетали. Он на руках у меня сидел — я с его папой дружил.

— Это на Кубе произошло?

— Во время Карибского кризиса, и как было не описаться — они же просто нагло на бреющем над головами шли... Мы жили в отеле «Гавана Либре», бывшем «Гавана Хилтон»...

— ...и он у вас на коленях...

— ...пописал. От страха. Ну, испугался ребенок — обычное дело.

— А после какие реформы провел, да?

— (Хохочет). Это забавная история. Некоторые Гайдара демонизируют... Не знаю, мне кажется, тогда очень трудно было разобраться, что делать. Никогда еще в мире не было приватизации всей государственной собственности...

— ...по-русски...

— Ну да, но никакого учебника, как ее проводить, не было, никаких подсказок, поэтому не надо говорить о людях, что они сплошь мошенники. Были, конечно, и мошенники...

— ...но не все...

— ...да, и всех под одну гребенку стричь не стоит.

— Вы сняли несколько прекрасных картин — «Детский сад» и «Похороны Сталина», и, кстати, сами в кино снимались — в фильме «Взлет» Циолковского играли...

— Между прочим, знаешь, кому эта картина понравилась? Маркесу — он сказал: «Это провинциальный «Дон Кихот».

— Что-то еще как режиссер осуществить хотите?

— Хочу по совету Феллини снять «Голубь в Сантьяго», но есть еще один хороший сценарий. Когда эти две девочки, Настя и Лиза, которые у края крыши стояли, погибли, я написал стихотворение, которое считаю одной из лучших своих последних работ. Можно я его тебе прочту? Оно совсем небольшое...

— С удовольствием!

— (Берет со стола еще один сборник). Кстати, хочу тебе сказать, что в этих книгах, вышедших с интервалом в один год, ни одного стихотворения не повторяется, и в этой, и в той — совершенно новые стихи. Сейчас, между прочим, Таганка спектакль «Нет лет» делает, правда, они на мое вмешательство не согласились... Ну, это Веня Смехов, надо его знать — я очень ему верю и люблю. Он хочет поставить ностальгический спектакль о любимой Таганке тех времен, но я сказал ему, что у меня готов другой очень хороший сценарий, «Коррида». Я уже письмо Додину написал — чтобы он попробовал. Мы очень часто с ним переписываемся, он любит мою поэзию, но стихов никогда не ставил.

Сейчас это стихотворение о девочках прочитаю. Феллини как-то мне позвонил и сказал, что эта тема — самоубийства совсем молодых людей — будет все острее с каждым годом. К сожалению, словно в воду глядел...

— Большие художники всегда пророки, правда?

— И поэтому нам иногда нужно сдерживать плохие пророчества. (Читает).

Две девочки стоят

у края крыши,

дышать стараясь

тише, тише, тише,

и знают — их никто

не ждет повыше,

а может быть, надеются, что ждет.

Но лед внизу,

да и на крыше лед.

Чуть шевельнутся — вниз летят

ледышки.

Не дай бог, подвернутся их лодыжки.

Еще ладошка, сжатая в ладошке,

последнее тепло передает.

К ним даже подлететь боятся птицы,

любая криком их столкнуть боится,

и дворник головы не задерет.

Все по привычке знают наперед:

ведь что-нибудь вот-вот произойдет.

Но мы к самоубийствам попривыкли.

И байкер там внизу, на мотоцикле,

заметив две фигурки, не замрет.

Но еще хуже злое любопытство

тех, кто успел изрядно поднапиться.

«Когда же они прыгнут?» —

кто-то ждет.

Одна из них вписала так, на случай:

«Быть может, без меня мир

будет лучше» —

в свой Твиттер, где душа ревмя

ревет.

Не будет лучше, милая, а хуже,

ведь несравнимо хуже моря лужи,

куда корабль, обледеневший

в стуже,

на алых парусах не приплывет.

Незащищенно, но и неподлизно

стоят две сироты капитализма,

и бросившего их социализма,

до их рожденья с дурью катаклизма

по стольким людям першего

вперед,

а получилось, что наоборот.

Две девочки на крыше —

Настя, Лиза —

как будто всем нам сразу укоризна

у всех дверей России и ворот.

Самоубийства не однопричинны.

За ними скрыты лица и личины,

толкая с крыши в лестничный пролет.

Не будет никогда в России счастья

для вас, другие Лиза или Настя,

пока она вас к сердцу не прижмет.

Знаешь, когда недавно в трех больших магазинах, наших крупнейших, я выступал... Обычно ведь разная публика на меня ходит, разновозрастные люди, но сейчас, после этого стихотворения и поэмы «Дора Франко», огромное количество совсем молодых людей появилось.

— То есть потребность в поэзии у них все-таки есть...

— Еще бы! — чем больше люди забывают, что им необходима поэзия, тем она им необходимее.

«Со слезами на глазах Тихонов сказал, что моя картина «Детский сад» — сибирский алмаз, найденный сибиряком и им ограненный, но подписаться под этими словами отказался»

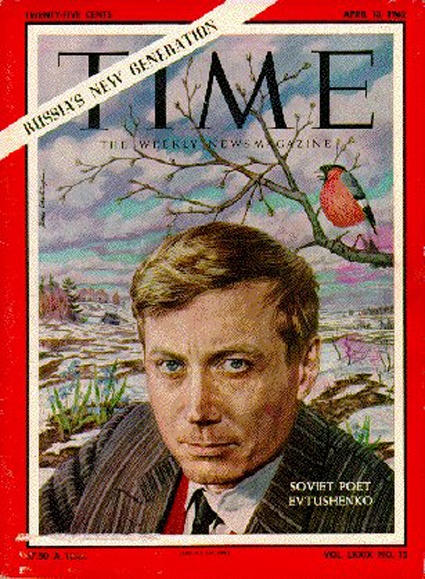

— Это правда, что однажды вас пригласили сыграть в кино Иисуса Христа?

— Да, Пазолини, без проб — он увидел меня, читающего стихи, на фестивале молодежи и студентов в Хельсинки.

— Там, где «Сопливый фашизм» вы написали?

— Да, и он, кстати, большую статью обо мне написал — предисловие к одной из моих книг, и очень интересно, что именно ему больше всего понравилось, — вот это предугадать нельзя. У меня есть стихотворение «Баллада о выпивке», и Пазолини сказал: «Самое очаровательное, которое когда-либо было о пьянстве написано» (улыбается).

— Почему же вы у него не сыграли?

— Ну, как? Потому что товарищ Баскаков...

— ...зампред Госкино СССР...

— ...воспротивился. Я победил в соревновании всех моих любимых актеров — во-первых, Смоктуновского, который был гениален (я видел его пробы), во-вторых, Андрея Миронова, а еще Сергея Юрского, Олега Ефремова... Я, представь себе, всех их опередил, хотя особых поклонников в худсовете у меня не было, но дело в том, что очень плохо репетировал — с Савельевой, которая Роксану играла.

— Красивая женщина...

— Кстати, ты заметил, что я тебе сейчас про «Сирано де Бержерака» стал говорить?

— А я про Иисуса спрашивал...

— Видишь, от одной несыгранной роли плавно к другой перешли...

— Это когда вы у Рязанова играть собирались?

— Да, но чего-то, в общем, застеснялся, Роксана меня по руке погладила, и тогда Рязанов с кислым лицом сказал: «Жень, ну ты все-таки поэт. Читать стихи — одно дело, а взаимодействовать с партнером — совсем другое», и вдруг художник по гриму вступился, который с Бондарчуком чаще всего работал. Он предложил: «Дайте ему в гриме сыграть, и пускай оденется», и я сыграл — и всю пленку, 20 минут, Эльдар снял! Жалко, что я даже ее не увидел — сразу же уничтожили, а сейчас какое бы наслаждение было — посмотреть...

Не сложилось. Рязанова вызвали, пленку химикалиями смыли...

— Кошмар!

— Причем садистский! Так и написали: «Смыто по указанию Баскакова».

— А почему Христа не сыграли?

— Группа итальянских кинематографистов — среди них Антониони, Дино Ризи, замечательный автор «Обгона», великого фильма с Витторио Гассманом, и братья Тавиани — написали Хрущеву письмо...

— ...мол, отпустите...

— Да, мы вам слово даем, что Пазолини — коммунист...

— ...итальянский...

— ...ну да, своеобразный, и это в марксистском ракурсе будет, а Евтушенко нам нужен, поскольку в Италии он очень знаменитый поэт, но Хрущев, когда ему эту бумажку подсунули, почему-то в ярость пришел. Ну, не в настроении был — точно так же, как Гришин однажды на дачу к себе вошел, когда его семья вместе с Филиппом Ермашом, председателем Госкино, «Детский сад» смотрела, и увидел, как мимо Большого театра коровы идут. «Это что ж такое?! Какие-то плюхи коровьи у Большого падают? Вы что, с ума посходили, что это за интеллигенция?!». Он даже не понял, когда это происходило, но Ермаш испугался, а потом Бондарчук премьерный показ моей картины открывать отказался — Гришин ведь членом Политбюро был, и все именитые гости ко мне не пришли. Даже Филипп Денисович Бобков...

— ...первый зам Андропова...

— ...который во время съемок дал разрешение кремлевскую звезду зачехлять (в 41-м году ведь их зачехляли). И он на премьеру не пришел — из должностных лиц только министр путей сообщения Конарев был, который давал нам поезд...

— ...и который не знал, что уже вокруг вашей ленты творится...

— Нет, знал! Ему звонили, но он сказал: «А я все равно хочу посмотреть, что Евтушенко снял, он мой любимый поэт» — и пришел, и рассказал мне, как ему звонили и уговаривали не ходить...

Кто-то должен был картину представить. Савва Кулиш хотел, но я сказал: «Савва, ну все же знают, что мы с тобой друзья, — не надо, будут говорить: «А-а-а, кукушка хвалит петуха...» — и так далее». Подошел я к Саше Митте — к тому, кто первым попался, а он как вскрикнет: «Женечка, я забыл, что утюг включенным оставил!» — и бросился бежать, клянусь! Это как пародия какая-то была.

Володя Наумов, мой хороший, в общем-то друг, сделавший гениальную картину по Достоевскому «Скверный анекдот»... Ты, кстати, ее не смотрел?

— Нет...

— Прекрасный фильм! 23 года на полке лежал, потом все-таки вышел, но его почти никто не увидел. В общем, я и Володе предложил: «Может, ты выступишь?» — и он, любящий меня человек, знающий мои стихи наизусть, ответил: «Жень, ты посмотри, я со съемки, мне неудобно в таких забрызганных грязью штанах выходить», и тогда я решил начать показ сам, а после устроил дискуссию, и первый поднял руку не знавший про всю эту историю Тихонов.

— Вячеслав Васильевич?

— Да. Со слезами на глазах он сказал, что это сибирский алмаз, найденный сибиряком и им ограненный... «Я плачу, — признался, — но слезами радости», и еще многие выступали, кто был не в курсе. Я Ермашу список принес — он до сих пор у меня есть, я его еще не печатал. Сейчас девятый том собрания сочинений выходит, хочу 10-й уже подготовить — туда войдет... Мне, кстати, предложили полное собрание сочинений сделать — с прозой, со всем: ты не представляешь, что это будет!

— Приходите, в общем, вы к Ермашу...

— Да, и говорю: «Вот видите, каково мнение общественности?». Он: «Слушай, это все запись — рукой твоей, а мне нужно, чтобы их рукой было. Ты можешь к ним ко всем подойти? Я вот уверен, что многие не подпишут». Точно! Первый Тихонов не подписал. Мотивировал так: «Женя, я ведь не знал, что Виктор Васильевич Гришин такие вещи о твоей картине сказал. Я солдат партии, а он по сравнению со мной маршал — не могу я, прости. Стыдно, но не могу, хотя мнение свое не меняю: картина замечательная!».

Сергей Бондарчук, я уже сказал, должен был фильм представлять, но так и не появился — даже он побоялся, тем не менее большинство людей картину одобрило, причем таких, от которых я этого не ожидал. Мне папа всегда говорил: «Нельзя двигать прогресс без помощи консерваторов». Ты знаешь, кто поддержал? Иван Стаднюк, представь себе, а потому что Ваня — простой сержантик...

— ...воевал...

— ...да, хороший мужик, просто Сталина очень любил...

— Заблудился немножко...

— ...но, кстати, хороший роман о раскулачивании написал. Владимир Васильевич Карпов, который занимал тогда должность главного редактора «Нового мира».

— Герой Советского Союза...

— Серьезный человек, да, и так же, между прочим, Стаднюк и Карпов поддержали в свое время «Комиссара» Аскольдова. Они были в первом ряду поддерживателей запрещенных фильмов, и моя картина, заметь, шла!

— Да, я ее сам в кинотеатре смотрел...

«Придя на мой вечер, Пугачева произнесла речь: «Ну что, Жень, я могу о тебе сказать? Неформат. И хорошо, что неформат!»

— Недавно, я знаю, Раймонд Паулс написал на ваши стихи целый ряд песен...

— 17.

— Немало!

— А ты его недавний концерт видел? Очень хорошо Интарс Бусулис пел — мне больше всех он нравится.

— Как Алла Пугачева отнеслась к тому, что Паулс с вами ей «изменил»?

— Не знаю, как именно она к этому отнеслась, но обычно Алла на мои поэтические вечера или приходит, или цветы присылает. Недавно опять прислала, хотя мало кто о моем выступлении знал — зал был набит, но без рекламы. Всегда у меня от Пугачевой корзина — она это делает так, чтобы было видно, а в позапрошлом году сама пришла.

— Ну, с Галкиным, наверное, — сама она не ходит...

— Нет-нет, сама, и произнесла речь: «Ну что, Жень, я могу о тебе сказать? Неформат. И хорошо, что неформат!». (Смеется).

— Помню, лет 10 назад едем мы по Киеву — и растяжки висят: «Филипп Киркоров». Вы спросили: «А что, на него вообще ходят?». — «Ну да, — я ответил, — думаю, и сегодня аншлаг», и вдруг вы оживились: «Вот бы зайти посмотреть!»...

— Так мы же и пошли! Как тогда его девушки обступили, и охранники их отгоняли!..

— Я заметил, что вам было безумно интересно в эту атмосферу окунуться, глаза горели! В 60-70-е поэзия вышла на улицы и площади, но сегодня массовую популярность уже утратила...

— ...а я что, не поэзия, что ли (улыбается)...

— Тем не менее вы — человек, который в одиночку собирал стадионы и дворцы спорта, познавший в те времена беспрецедентную для поэта эстрадную славу, на концерт Киркорова пришли, этот успех увидели... Чувство зависти к нему или кому бы то ни было когда-нибудь у вас возникало?

— Да ну-у-у! У Киркорова же голос какой, да и артист отличный — просто репертуара нет, вкуса.

— Ну, вы же, наверное, не можете написать: «Ты моя банька, я твой тазик»?

— Нет (смеется), не могу.

— Ваш скромный талант такую высокую поэзию выдать не позволяет...

— Кстати, у Пугачевой одна песня мне нравится — хотя я, так сказать, не большой поклонник Резника (не враг, но не такой уж поклонник), «Старинные часы» обожаю.

— Резник мне сказал, что вы плакали, когда эту песню услышали...

— Да, это правда — вот задела она какую-то струнку.

«Кто-то, может, боится такое надеть, а ко мне все уже привыкли, никто не удивляется и в другой ориентации не подозревает»

— Помню, как я впервые по телевизору вас увидел, — это был вечер из концертной студии «Останкино», вы были бриты наголо, потому что тогда Циолковского во «Взлете» играли, на вас была совершенно невообразимая павлинья рубашка навыпуск, какие-то брюки особенные и туфли: это было потрясающе! Спустя годы, в 90-м, когда я брал у вас первое интервью, вы мне сказали: «Я дитя тусклого времени и беру у него запоздалый реванш»...

— Правильно.

— Знаю, что в 52-м году, когда вы столкнулись где-то с Анатолием Софроновым, который вскоре стал грозным редактором журнала «Огонек», он сказал своим товарищам, что Евтушенко, наверное, пидарас, потому что не так, как все, одет, — было такое?

— Я этого не слышал.

— Вы еще напудренный тогда пришли — ему это не понравилось, а вы свои подростковые прыщи пудрой замазывали...

— Это верно.

— Видите, и он заподозрил, что вы другой ориентации...

— Ну, это ему так поначалу казалось — впоследствии у меня одна поездка с Софроновым была, в Австралию, и никаких подозрений насчет меня у него вроде не было. Кстати, у него есть хорошие стихи, да и судьба поразительная. Папа немец...

— ...да вы что?..

— ...да, мамаша — поповна, у нее был расстрельный отец. Ему трудно было...

— ...оправдываться приходилось...

— ...но он все же опубликовал мою «Корриду». Одна из самых любимых Машиных поэм — «Коррида»: ты давно ее читал?

— Давно...

— Просмотри, это любопытно. Это вообще в «Огоньке» перед 68-м годом напечатано — все диву давались!

Помню, когда вышел «Казанский университет», Каверин встретил меня в лесу и спросил: «Евгений Александрович, у нас переворот, что ли, происходит? Глазам не верю: как это напечатали?». А на это, кстати, редактор «Литературной газеты» Косолапов отважился.

— Ну, он же за что-то ваше и поплатился, я помню. За что его сняли?

— За «Бабий Яр», но, между прочим (это интересная вещь), его ведь после того не угробили, потому что достойно себя вел — не каялся. Иногда это вызывает у быстрокающихся людей уважение — то, на что сами они неспособны.

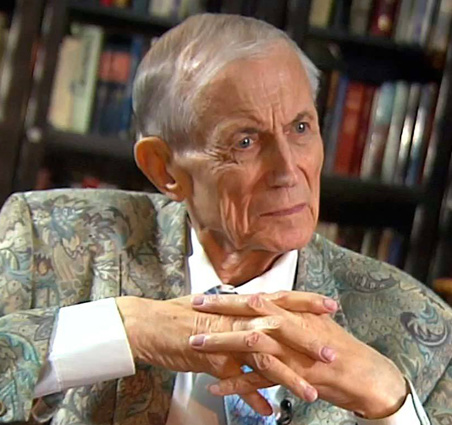

— Евгений Александрович, я к одежде вернусь. Смотрю, вы и сегодня одеты ярко...

— Видишь, новый галстук (показывает и сам рассматривает) — мне его подарили. Галстуки мне всегда мой замечательный друг, дизайнер, скульптор и все, что угодно, Сережа Горелов дарит — к моему юбилею он будет продавать их в моем музее.

— Где же вы рубашки, кофты, кепки берете?

— Я их ищу.

— По всему миру?

— Да, причем иногда материал покупаю, а иногда уже готовые вещи нахожу. Кто-то, может, боится такое надеть, а ко мне все уже привыкли, никто не удивляется и в другой ориентации не подозревает.

«Я счастлив уже потому, что зарабатываю на жизнь любимым делом, без которого не могу»

— Вы счастливый человек — как вам сегодня кажется? Столько лет позади...

— Ой... (Вздыхает). Ну что такое счастливый? Конечно, я счастлив уже потому, что зарабатываю на жизнь любимым делом, без которого не могу, я очень люблю не только писать стихи — мне безумно нравится выступать и читать. Испытываю наслаждение, когда хорошее лицо вижу, — столько хороших лиц сейчас в Москве видел! Особенно молодых, что меня очень радует... Люблю свою жену Машу — я уже говорил и тебе, и всем... Однажды она так на меня посмотрела... Не могу этот взгляд повторить — у меня не такие красивые глаза, как у нее, но посмотрела укоряюще и любовно, как мать: мол, ты что делаешь? И все, мне достаточно, я не хочу больше таких ее глаз видеть, не хочу, чтобы мне было перед ней стыдно.

Из книги Евгения Евтушенко «Волчий паспорт».

«Но Бог послал мне еще одну любовь, когда я уже ни на что не надеялся.

Мой старый институтский друг, нутром почуяв, как мне худо, пригласил меня в Карелию и организовал все, чтобы мне было хорошо.

Но кто организовал, чтобы худенькую, почти прозрачную, как мотылек, трепещущий от любви к отечественной словесности, библиотекаршу местного университета, как нарочно, назначили дежурной по каталогам именно в тот день и в те часы, когда поэт ее поколения, чьи столькие стихи она знала наизусть, наконец-то выступал в ее городе и ей с таким трудом удалось заполучить пропуск?

Но кто организовал то, что круизный теплоход «Надежда Крупская», набитый астраханскими туристами, не смог войти в шхеры из-за штормового ветра и простоял на рейде и это неожиданно освободило в тот день дочку университетской библиотекарши от ее обязанностей гида, чем она подрабатывала, будучи студенткой медфака?

Мама отдала дочке свой пропуск, сунула ей найденный в спешке второй том из двухтомника поэта и попросила, чтобы дочь взяла автограф, но только не себе, а ей, матери, — все же они были одного поколения с поэтом.

Дочь не очень довольно фыркнула: «Вот если бы это был Окуджава!», ибо все ее взаимоотношения с приезжей знаменитостью сводились только к тому, что когда-то в школе, исполняя на конкурсе его стихотворение, она безжалостно сократила его вдвое. И вообще, она интересовалась гораздо больше судебной медициной, чем современной поэзией.

До места выступления от их дома было довольно далеко, а времени оставалось мало, и, безнадежно поджидая субботний автобус, она уже собиралась возвращаться домой с неподписанной книгой.

После выступления, подписывая протягиваемые мне книги и — каюсь! — не всегда поднимая глаза, чтобы посмотреть на лица, я вдруг увидел перед собой бледную руку с беззащитными голубыми веточками жилок, с почти прозрачными, как сосульки, тонкими ломкими пальцами. Лицо руки было удлиненным, модильяниевским, в руке чернел мой второй том.

Я поднял глаза и увидел прекрасные молодые, но зрелые черты — васнецовские дуги бровей, глубокие озерные впадины русалочьих прохладных глаз и такую же прозрачную кожу, где жилки казались прожилками на мраморе.

— Подпишите, пожалуйста, эту книгу для моей матери, — родился из ее лица чудом сохраненный, неповторимый русский голос, прозвучавший как будто откуда-то из Новгородской Руси, где такие же белолицые девушки в красных сарафанах и высоких кокошниках носили на плечах цвеченые коромысла с родниковой водой, — чистой, как их глаза.

Только легкая аристократическая горбинка носа с нежным вырезом чуть вздрагивающих ноздрей выдавала где-то брезжущую в крови польскую шляхетинку. (Польская шляхетинка в крови позднее подтвердилась, а вот происхождение горбинки на носу оказалось совсем иным — в детстве она играла на дворовом катке хоккейным вратарем, и ей запузырили шайбой прямо поперек носа).

— А почему автограф для матери, а не для вас? — старался я выиграть время, чтобы разглядеть ее, выведать о ней как можно больше.

— Потому что это ее книга, а не моя, — объяснила она, и этот голос мне хотелось слушать и слушать не переставая.

Однако от такого ответа мне стало несколько обидно, хотя и постарался это скрыть.

— А почему только второй том? — допытывался я.

— Потому что я очень спешила, а первый куда-то подевался.

Стало еще обиднее, но мне хотелось узнать ее имя.

— Нет, я не буду подписывать книгу вашей маме, — сказал я. — Я подпишу ее вам. Как вас зовут?

— Маша, — ответила она, и в этом «м» было что-то от мычания коров, мягко окунающих копыта в стелющийся на лугах туман, в этом двойном «а» звенела северная протяжная песня, перекликающаяся с другой песней на другом берегу озера, а в «ш», спрятанном между двумя «а», слышался шелест камышей, поднимающих на своих черных пиках медленно всплывающее из-под воды солнце.

Я никогда не встречал женщину, которая была бы так похожа на это имя: Маша. А может, это имя такое особое, что сразу приколдовывается к той, кого так называют?

Я подписал ей книгу, но вдруг меня кто-то отвлек, и я на мгновение отвернулся, а когда снова хотел спросить ее о чем-то, она уже исчезла.

Стараясь никому не показать, что я гонюсь за ней, но тем не менее удивляя своего институтского друга более чем ускоренным шагом, я рванул за ней следом.

Она спешила и почти летела по воздуху — высокая, обнятая ветром, похожая на тугую, трепещущую парусную мачту, плывущую над вспененным простором Онего.

Я нагнал ее на улице и предложил место в машине.

— Не могу. У меня сейчас экскурсия, — не останавливаясь, сказала она.

— Какая экскурсия?

— Я подрабатываю гидом. Извините, спешу. Спасибо еще раз за книгу. — И она стремительно исчезла за поворотом улицы.

«Неужели я ее больше никогда не увижу?» — с неожиданным страхом подумал я.

На следующий день все петрозаводское турбюро ошеломленно прекратило работу, когда я позвонил и попросил домашний телефон гида, которая Маша, которая высокая и у которой голубые глаза.

Телефон мне сообщили, но оцепеневшим и почему-то даже как бы оскорбленным женским голосом, словно я кое-кого явно переоценил, а кое-кого явно недооценил.

Я позвонил Маше по междугородному набору из карельской деревушки, где был домик моего друга.

Трубку взяла ее бабушка и сказала, что Маши нет дома. Я спросил, когда она будет. Как раз в этот момент по местному радио в записи звучал мой голос, читающий стихи. Бабушка, одновременно слушая меня по радио и по телефону, несколько обомлела, подумав, не сходит ли она с ума. Тем не менее, как старая большевичка, она не растерялась и ткнула телефонную трубку внучке, которая на самом деле была дома, но, по тайному сговору с бабкой, пряталась от одного смертельно надоевшего ей обожателя, который и внушил ей неприязнь к поэзии тем, что обчитывал ее стихами.

Мы говорили с Машей долго, может быть, час, но это был разговор скованный, как будто при нежелательных свидетелях. Так оно, кстати, и оказалось.

В середине разговора Маша почему-то меня спросила:

— А что вы думаете про американцев? Когда я смотрю их полицейские фильмы, они мне иногда кажутся очень тупыми...

— Да нет, американцы — они хорошие, но у них есть то, что я называю «макдональдизацией культуры», — сказал я, начиная важничать, распускать павлиний хвост, и закатил целый телефонный доклад про Америку — этак на полчаса и, как оказалось потом, в полную пустоту, ибо наши телефоны разъединили именно после фразы «американцы — они хорошие».

Наше первое свидание с глазу на глаз произошло в местном ресторане, находившемся в бывшем здании городской полицейской управы, там был крохотный, с низкими сводами, похожий на монашескую келью кабинет на двоих, называвшийся «каземат», ибо именно в нем еще в царское время держали заключенных во время расследования. Здесь и произошел мой главный разговор с Машей.

Во всех других залах плескалось море разливанное водки, которую за стенами ресторана продавали только по горбачевским талонам, и центральный танцевальный зал был похож на дымящуюся кастрюлю, в которой бурлила переливающаяся через край сборная солянка торгового, приблатненного и комсомольского городского высшего света, приправленная «Ягодой-малиной», «Кудрявой рябиной», «Миллионом алых роз», а заодно и «фрейлехсом», который в России с удовольствием танцуют даже те, кто всегда готов при случае засучить рукава и «набить морды жидам».

А мы сидели вдвоем в «каземате», и я рассказывал этой 23-летней девушке, о которой ничего не знал, всю мою жизнь.

Я рассказал, как потерял две мои любви и как сейчас пытаюсь спасти третью.

Я рассказал, как мечусь из страны в страну, из города в город и как мне страшно, что меня никто не провожает, когда уезжаю, и никто не встречает, когда возвращаюсь.

И вдруг она просто и прямо сказала:

— Хотите, я вас провожу, когда вы будете куда-нибудь уезжать, и встречу, когда вы вернетесь?

— Хочу, — ответил я и поцеловал ее почти прозрачную руку, почувствовав губами, как бьются прожилки на мраморе.

А еще я спросил у нее:

— Посоветуйте, что мне сейчас делать?

И она сказала взросло и строго:

— Вы должны сделать все, чтобы спасти вашу семью, иначе этого себе не простите. Если вам это удастся, я исчезну из вашей жизни навсегда.

Я сразу понял — это жена.

Ничего не зная о Маше, я придумал, что ей 29-30 лет, что она разведена и одна воспитывает маленькую дочь на маленькие деньги, но ошибся во всем.

Может, она показалась мне взрослее своих лет, потому что сразу поняла, как мне плохо.

В любви женщина всегда взрослее. В жене мы инстинктивно ищем вторую мать, ибо первую рано или поздно теряем.

...Маша прилетела со мной в Москву на три дня, чтобы проводить меня в Испанию.

На аэродроме нас встретили два моих старых друга — школьный кореш, который играл со мной в футбол еще на пустырях сталинских времен, потом много лет сидел по навешенному на него мерзкому уголовному делу, а впоследствии довольно убедительно сыграл в моем фильме «Похороны Сталина» одного из чекистов, коих он люто ненавидел, и подводник, начавший случайно, но на всю жизнь заниматься евтушенковедением в результате Карибского кризиса, когда их субмарина довольно долгое время проваландалась около берегов Кубы, а единственной книгой, которую он взял с собой, рассчитывая на недолгое погружение, был томик моих стихов.

Они оба знали, как мне хреново, оба пытались уговорить мою английскую жену не разводиться и оба поняли, что это безнадежно.

На аэродроме в их глазах сначала была предварительная недоверчивость, как у многоопытных крестьян, которым цыган во что бы то ни стало хочет всучить сомнительную лошадь, но как только они разглядели Машу, переглянулись и перекивнулись.

— Жена, — шепнул мне первый.

— Человек, — одобрительно пробурчал второй».

«Ну а наш народ-кормилец ни при чем»

— У меня еще одно качество есть, которое вроде бы хорошее, но иногда против меня самого оборачивается. Я безумно любопытный человек, хотя однажды Маша меня высмеяла (улыбается). За строчки: «Стоит яблоку ли обижаться, если просится вишня в уста?».

— Хорошие стихи...

— Да, но жена вдруг хохотать стала. Она очень здорово высмеивает меня, потому что у нее хорошее чувство юмора. Слушай, а можно я еще чуть-чуть тебе почитаю?

— С удовольствием!

— У меня есть цикл, посвященный великим. Начну с Пушкина, наверное...

— Пушкин А. С.

Пушкин — каждого поколенья.

Положиться бы нам на него,

не унизившись до покоренья

не читающими ничего.

Гоголь Н. В.

Он тот, кто перед зеркалом впервые

России поднял ее веки Вия.

Некрасов Н. Н.

За каплю крови, общую с народом,

не мажьте его дегтем или медом

и отчепитесь с завистью репейников

хоть за строку любую

«Коробейников»!

Теперь про Баратынского — с эпиграфом из него же: «Убог мой дар, и голос мой негромок...».

Дар не был убог, и был голос

расслышан,

став даже и с пушкинским рядом

нелишен.

Железного века поэт нежелезный,

как путник, задумавшийся

над бездной.

Толстой Л. Н.

Нельзя Толстого отлучить от Бога.

Без спора с Богом вера однобока.

И второе, тоже маленькое:

Пахал он и сеял, один был совсем.

Услышан был всеми, не понят никем.

Тургенев И. С.

Я мальчик был совсем

неправильный.

Жил без холопства.

Любил сырки из Риги плавленые

за их европство.

Что видел в плавленом сырке еще?

Богемы закусь,

и к устрицам Иван Сергеича

питал я зависть.

Завидовал его сердешности,

и помаванью бородою,

и в диссидентстве-непоспешности,

но вперемешку с Виардою.

В нем не мерцала ненавистинка.

Людей не расставлял поротно,

и в нем — представьте —

коммунистинка

гляделась высокопородно.

«Невинные ошибки гениев» — это следующее название. Ты знаешь, что у гениев было много ошибок, хотя они очень культурными считаются?

— На то они и гении...

— Слушай! (Улыбается).

Был шутник, почти как Вицин,

наш Мишель.

Подарил он гриву львице:

«Вам — мамзель!».

«Греки сбондили Елену

по волнам...» —

так сказал, ей зная цену,

Мандельштам.

На банкетике в Литфонде,

чуть пересогрет,

мне шепнул профессор Бонди

свой секрет,

что не греки-окаянцы,

подшутить решив, —

Ленку сбондили троянцы:

«сбондить» — это шифр.

Все могло так перепутаться,

как вино с виной,

только лишь при революции,

лишь при ней одной.

Но прощен Осип Эмильич,

и народ прощен,

ну а наш народ-кормилец

ни при чем.

Пастернак Б. Л.

Прощаясь с нами, муза Пастернака

роман свой прошептала,

простонала.

«Пастернак воскликнул: «Боже, сколько в вас энергии! Да вы всю землю увидите!»

— У вас, знаю, очень запоминающаяся первая встреча с Пастернаком была...

— Во-первых, я к нему не сам пошел — сам стеснялся. Профессор Анджело Мария Рипеллино, хороший поэт и гениальный переводчик — и его, и Мандельштама, и мой — ехать к Борису Леонидовичу с официальным сопровождающим от Союза писателей отказался, а там рядом какой-то гарнизончик, может, ракеточка какая-то стояла, хрен его знает, и его без провожатого не пускали. Он сказал: «Только с одним человеком могу позволить себе к Пастернаку пойти, чтобы он был свидетелем нашей встречи, — с Евтушенко». Я в курсе был, что Рипеллино меня переводил, однако лично знаком с ним не был, но, разумеется, согласился.

Пастернак картошку окучивал и меня узнал. По телевидению меня, по-моему, тогда еще не показывали, а он уже был из Союза писателей исключен — в 1958-м... «Вы Евтушенко, да? — спросил Борис Леонидович. — А кто там с вами, грузин? Я люблю грузин...». — «Нет, — пояснил я, — это ваш переводчик из Италии профессор Рипеллино. Можно к вам зайти, мы вам не помешаем?». — «Да что вы, я итальянцев тоже люблю!». Бросил свои дела, впустил нас — в кирзовках, с тяпочкой... Это было воскресенье, он в огороде работал, подзагорел немножко, на голове кепочка была (трешку стоила, все таксисты ее носили — букле такое серое, с белыми крапинками)...

У него день открытых дверей был — единственный выходной: телефона у Пастернака не было, поэтому гости шли просто так. Мы читали стихи (он — «Вакханалию»), потом Ливанов там подшофе появился...

— ...Борис?..

— ...да, и хозяин смотрел на него любовно, на его осанку... Еще кто-то был, потом какой-то рабочий зашел, четвертинку принес: «А вы меня не узнаете, Борис Леонидыч?». — «Что-то не припомню». — «Да я же Кузьма, крышу у вас крыл. А вы сейчас, говорят, за народ встали...». Раздухарился, подвыпил, стал призывать: «Веди нас, народ поднимем!». Пастернак успокаивал: «Ну что ты, Кузя, поэт — это как дерево. Оно стоит, шумит, выделяет кислород и никого никуда вести не собирается».

— Но человек же идти хотел...

— Испытывал потребность, да (улыбается).

— А вы свои стихи Пастернаку читали?

— Сначала прочел лучшее, как мне казалось, свое стихотворение того времени — «Свадьба».

— «О свадьбы в дни военные! Обманчивый уют...».

— Борис Леонидович воспринял его как этнографию — не почувствовал, мне кажется, второго плана. Спросил: «Может, еще что-нибудь?», и я рискнул прочесть то, за что меня все ругали и поносили со страшной силой, даже Антокольский. «Я разный — я натруженный и праздный...

— ...я целе- и нецелесообразный...».

— Пастернаку это очень понравилось, как и мое настроение, он воскликнул: «Боже, сколько в вас энергии! Да вы всю землю увидите! Вы вообще измените представление о поэте!».

— Пророк!

— Он попросил: «А может, еще что-нибудь?» — и вот тогда я прочел ему только что написанное «Одиночество»: «Как стыдно одному ходить в кинотеатры...». Тут он меня обнял, поцеловал, я принес его книжечку (из маминых выхватил), он взял ее: «Женя, я вам кое-то напишу». И очень хороший автограф оставил.

(Окончание в следующем номере)

Российский политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ: «Экс-глава администрации Путина Иванов, спикер Госдумы Володин и первый вице-премьер Роcсии Шувалов — гомосексуалисты»

Российский политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ: «Экс-глава администрации Путина Иванов, спикер Госдумы Володин и первый вице-премьер Роcсии Шувалов — гомосексуалисты» Евгений КИСЕЛЕВ: «В теннис Янукович играл упрямо, сжав зубы. Здоровый мужик с лишним весом, которому было уже за 60, бегал по корту, как молодой козлик, удар держал, а во время Майдана оказался слабым и, в конце концов, струсил и сбежал»

Евгений КИСЕЛЕВ: «В теннис Янукович играл упрямо, сжав зубы. Здоровый мужик с лишним весом, которому было уже за 60, бегал по корту, как молодой козлик, удар держал, а во время Майдана оказался слабым и, в конце концов, струсил и сбежал» Евгений ЕВТУШЕНКО: «Пазолини увидел меня, читающего стихи, на фестивале в Хельсинки и утвердил на роль Христа без проб»

Евгений ЕВТУШЕНКО: «Пазолини увидел меня, читающего стихи, на фестивале в Хельсинки и утвердил на роль Христа без проб» Who is Mr. Flynn? Уволенный экс-советник президента США Дональда Трампа получал зарплату за работу на президента России Путина

Who is Mr. Flynn? Уволенный экс-советник президента США Дональда Трампа получал зарплату за работу на президента России Путина Неудержимая бдительность

Неудержимая бдительность Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги