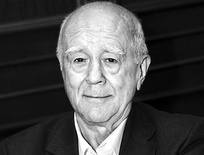

Лев ЛЕЩЕНКО: «Мама умерла, когда год и восемь месяцев мне было, и сиротой до сих пор себя ощущаю. К каждой женщине с каким-то сыновним чувством отношусь — это у меня такой комплекс, наверное»

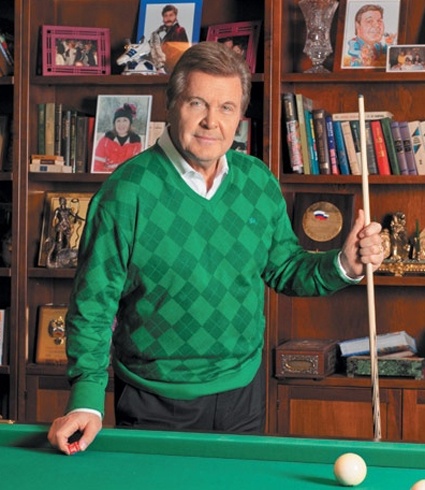

Одни Льва Лещенко золотым баритоном советской эпохи называют, другие «кремлевским соловьем» именуют... Какое из этих определений точнее суть творческой судьбы и таланта этого несомненно выдающегося певца выражает, время рассудит, — скажу лишь, что за полвека с лишним на профессиональной сцене Лев Валерьянович более 10 тысяч концертов дал, в его творческом багаже — 700 песен, причем многие из них народ пел, поет и еще лет 100, как минимум, петь будет.

Сегодняшние исполнители чего только не вытворяют, чтобы публику завести, — глаза закатывают, по сцене скачут, ручкой призывно машут, приглашая зрителей аплодисментами их поддержать. Лещенко, чтобы многотысячный зал в едином порыве поднялся, ничего этого не требовалось — достаточно было просто выйти и спеть так, как только он умеет. Справедливости ради замечу, что певец это не только в Кремлевском дворце съездов делал — на стройках Сибири и в горах Афганистана, в холодных бетонных Дворцах спорта и в жарком свете софитов во время многочасовых съемок. Ставка за концерт при этом в советские времена смешые 15 с половиной рублей составляла, за сольник — в два раза больше.

Природа мужественным, пронизанным мягкой лиричностью голосом и эффектной внешностью его одарила. Вокальные и артистические данные позволяли Льву Валерьяновичу не только в оратории Щедрина «Ленин в сердце» блистать, где он проникновенно пел: «Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии» — примерно в то же время молодой Лев, в то время солист Гостелерадио СССР, главную партию в опере «Порги и Бесс» Гершвина исполнил. Взыскательная столичная публика была сражена наповал, но выбор репертуара, увы, не от нее и не от певца зависел, поэтому джазовые и блюзовые мотивы слух меломанов очень недолго услаждали.

Время и место своего рождения нам выбирать не дано. Моему собеседнику эпоха развитого социализма досталась, голосом которой он стал, — ну кто теперь вправе упрекать артиста за то, что между советским официозом и лирическими, романтическими устремлениями души он лавировал, ведь певец, в отличие от писателя, писать в стол не может, в аудитории здесь и сейчас он нуждается. Правила игры со всеми их издержками Лещенко принял...

Трудно поверить, но на конкурсе в Сопоте, сделавшем его знаменитым, на сцену он в красном шерстяном двубортном костюме первой жены вышел, с брюками на резинке... Говорят, элегантнейшую Эдиту Пьеху его сценический наряд шокировал, но столь двусмысленно Лев не для того вырядился, чтобы поляков и коллег эпатировать, а за неимением приличного собственного костюма. Так скудно, чем прикрыть срам, не имея, при советской власти миллионы жили, тем не менее Лещенко искренне, не без пафоса, партию и комсомол славил и в своей лояльности усомниться никогда не позволял — в частности, в первые годы совместной жизни вторую супругу полным собранием сочинений Ленина радостно одарил.

При этом в реалии не только развитого социализма, но и дикого российского капитализма Лев Валерьянович прекрасно вписался. Стихи корпоративного гимна для «Лукойла» написал, респектабельным бизнесменом, владельцем деревообрабатывающей фабрики в Кольчугино Владимирской области, стал, которая за минувшие годы в средней руки предприятие превратилась. Лещенко до такой степени убедительно в новых условиях смотрится, что в рекламном ролике Демократической партии США на выборах 2016 года его как якобы спонсирующего выборную кампанию Дональда Трампа миллиардера Араза Агаларова показали. Певец над этой ошибкой американцев посмеялся и в суд подавать не стал — какие мелочи, право!

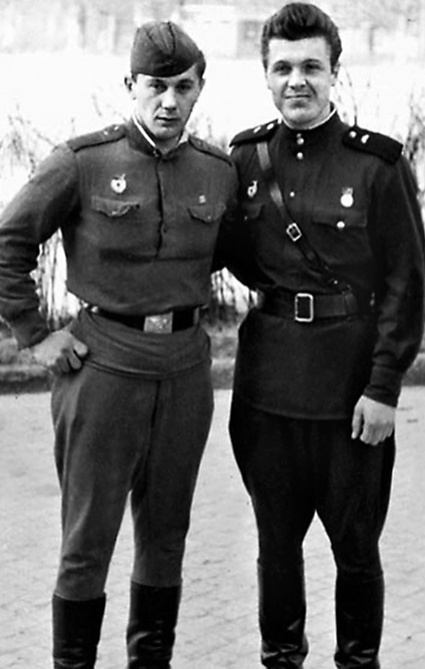

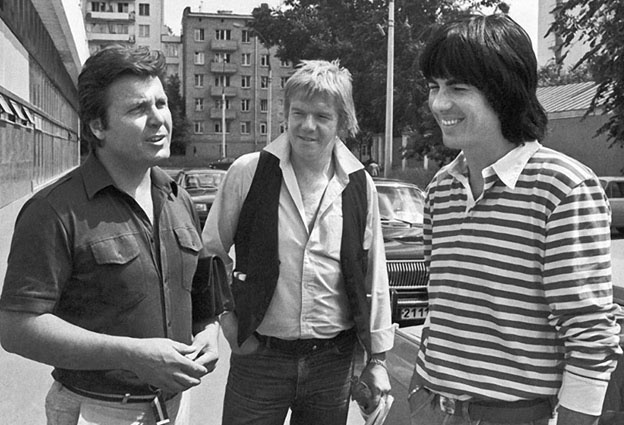

...Лев Валерьянович вспоминать любит, как во время Карибского кризиса, который его солдатом в Группе советских войск в Германии застал, в обнимку с автоматом спал. Позднее он узнал, что по другую сторону границы, в ФРГ, в то же время Элвис Пресли служил — уже известный певец, будущий король рок-н-ролла. Они никогда не встречались, но их последующие жизни — лучшая иллюстрация к известной формуле «Два мира — два кумира». Один, в армии к лекарствам пристрастившись, в огне славы в 42 года сгорел, второй и в 76 подтянут, голосист и публикой в категории 40+ востребован, а когда конкуренты вроде как невзначай интересуются: «Вы вроде со сцены уходить хотели?», словами своего ближайшего друга и партнера Владимира Винокура отвечает: «Мы не уходим — нас уносят».

«Все мои корни со стороны отца украинские»

— Лев Валерьянович, фамилия ваша, в общем-то, украинская, а украинские корни у вас есть?

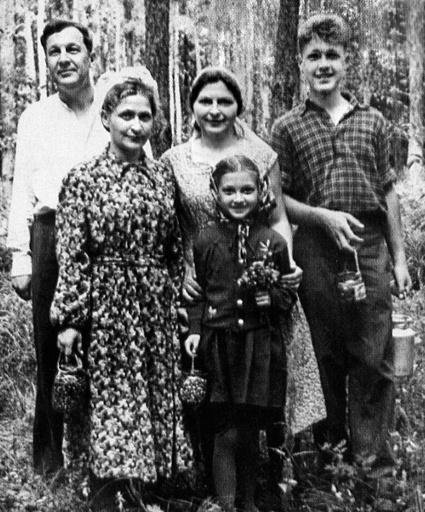

— Ну, конечно: у всех у нас они, наверное, есть — точно так же, как и русские. Я вот воспоминания моего батюшки читал — он их, уходя из жизни, оставил, и там написано было, что мой прадед Василий Андреевич Лещенко в селе Низы Сумского уезда Харьковской губернии в 1851 году родился: видимо, он крепостным был и личную свободу после отмены крепостного права получил. Они с женой в Белой Церкви — прабабка моя оттуда — какую-то пекарню сделали и булки выпекали, но прадед мой в очень раннем возрасте умер, на каких-то работах надорвался. У него, значит, пятеро сыновей и две дочери осталось, и одним из них Андрей Васильевич был — мой дед, которого я очень хорошо помню: более того, ровно год, с 47-го по 48-й, в Украине в селе Низы под Сумами я жил.

Когда время идти в школу пришло, отец меня домой в Москву забрал — он здесь в спецвойсках служил. Помню, что перед тем я у старушки-соседки жил, — сестра какой-то инфекционной болезнью болела, и нас по разным комнатам расселили. Когда я вернулся, соседка сказала: «Лева, я тебя давно не видела, приходи ко мне», а я закрыт был и через дверь ответил: «Та я нэ можу, мэнэ запэрлы». Понимаешь, за год — ребенок же очень быстро к новой жизни адаптируется! — практически русский язык я забыл и уже по-украински говорил.

Так что все мои корни со стороны отца украинские, а по материнской линии (мама уроженкой Рязани была) русские. Бабка моя — рязанская купчиха, дом какой-то имела и прочее, прочее, и в 1929 году родители здесь, в Москве, соединились. До войны папа бухгалтером был, мама тоже какой-то экономикой занималась — ну, тогда по-другому это называлось, и такой коктейль образовался, но и это еще не все: судя по всему, бабка моя по фамилии Высоцкая украинско-польских кровей была.

— Лев — царь зверей: имя отпечаток на ваш характер наложило, темперамент у вас львиный?

— Вот уж не знаю (смеется) — львы же очень много спят и большую часть суток отдыхают.

— Царственно, да?

— Я в отличие от льва не сплю и не отдыхаю, все время на работу заряжен, а темперамент — это, в общем, вещь генетическая, он по наследству передается. Удивительно, наверное, но темперамент мне от мамы достался: она импульсивной, полной противоположностью отца была — человека спокойного, практически меланхоличного, и хотя говорят, что в основе всего темперамент лежит, что-то львиное, мне кажется, у меня все-таки есть.

— Поэт-песенник Леонид Дербенев когда-то о вас сказал: «Лева такой добрый и покладистый, что, если бы женщиной был, всегда ходил бы беременным»...

— Думаю, эта мысль у него какими-то ассоциациями вызвана — фраза эта сама по себе, скорее всего, и раньше существовала, но он почему-то ко мне ее применил. Ну да, это качество не только меня зачастую характеризует, но и во многом мешает, потому что иногда думаешь: «Ну, черт, надо с этим человеком расставаться или общение, сотрудничество прекращать...

— ...а жалко...

— ...но вот жалко». Все-таки самая главная черта у российского человека — милосердие, и ко мне это в полной мере относится.

— «Милосердие» — хорошее слово...

— Да, к нам из постулатов религиозных пришедшее...

«Если какая-то молодая девушка рядом, и восьмиклассником себя ощутить могу»

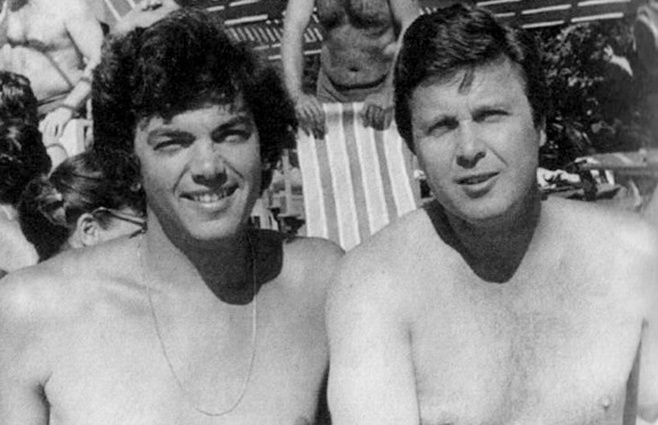

— На эстраде, где вы уже несколько десятков лет царите, уже другое, очередное, поколение появилось — об этом хотя бы по тому можно судить, что один на афише «Мне 25» пишет, второй: «А мне 26»; третья кокетливо: «Мне 41... А кто даст?». Вам 76 лет, но вы — красивый мужчина в расцвете сил, над которым годы не властны. За счет чего вы так прекрасно выглядите и что для этого специально делаете?

— В первую очередь, конечно, спасибо генам моего батюшки сказать нужно, который до 99 с половиной лет дожил, — на его могильной плите 1904-2004 написано. Думаю, все именно оттуда пришло.

— Гены — главное, правда?

— Дед у меня тоже относительным долгожителем был, и тетя, и все — гены, гены, гены! — но, правда, я человек спортивный. Без спорта, без того, чтобы хотя бы два-три раза в неделю зарядку или физические упражнения какие-то не сделать, подвигаться немножко, жизни себе просто не мыслю — даже на даче у себя специально лестницу соорудил, потому что ходить мы не можем, да? Вот у меня дом на горе стоит, и на склоне — ступеньки. Супруга говорит: «На тренажеры пойдем» — мы вокруг дома пару раз по этой лестнице пройдем, и уже какая-то физическая нагрузка обеспечена, выносливость вырабатывается.

— Сами себя на сколько лет вы сейчас ощущаете?

— Смотря когда — если какая-то молодая девушка рядом, и восьмиклассником себя ощутить могу (смеется), а если это общество пожилых людей, соответствовать стараюсь... Мы ведь, актеры, как инструментик такой, который на ту волну, в которой находится, настраивается, ибо сцена от нас этого поведения требует, то есть, по формуле Станиславского, «Я в предлагаемых обстоятельствах». Это настолько в нас всех укоренилось, что с человеком рабочей среды о бизнесе, о деньгах говорить не могу.

— И нет смысла, наверное...

— Понимаете? — поэтому возраст свой тоже с той ситуацией соотношу, в которой пребываю.

— Ваш отец в НКВД сначала служил, потом в МГБ...

— ...в КГБ...

— В жизни это как-то вам помогло? В то же советское время, когда на родословную пристально смотрели...

— Могу вам сказать, что отец мой глубоко патриотичным был, как и все то поколение...

— ...искренне причем...

— Ну а как без этого можно было в 30 лет на Финскую войну идти родину защищать, потом очень много сил службе отдать? Конкретно он не воевал, поскольку в спецвойсках оказался, но постоянно на фронте был: куда-то они уезжали, какие-то орудия, танки и все такое прочее перевозили, то есть отец постоянно заряжен на какие-то события был, и, конечно, люди, которые те испытания прошли, на жизнь иначе смотрели... Любого ветерана войны спросите, за что они воевали?

— За родину...

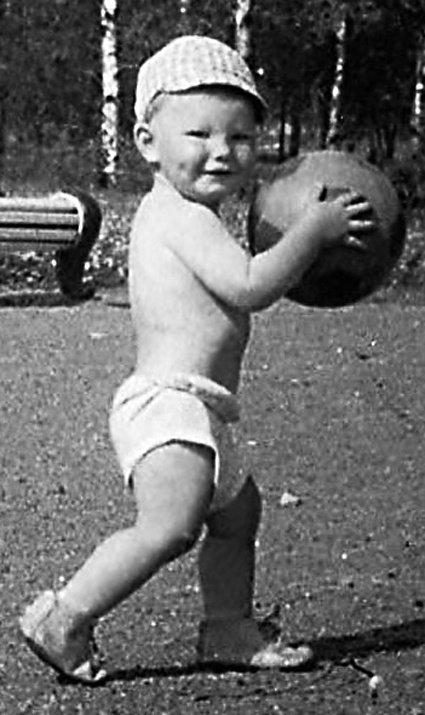

— Они патриотами были, а я уже в четыре года гимнастерку, пилотку, портупею надел, у меня ремень был солдатский. В полку отца старшина родом из Низов был — его земляк, который, когда мама моя из жизни ушла, за мной ходил, и пока дедушки и бабушки рядом не было, всячески опекал. Я в шесть утра, как солдат, вставал, одевался, умывался, меня в эту самую форму облачали, и я в полк отца отправлялся — он через дорогу буквально в Богородском, здесь в Подмосковье, был. На проходной честь отдавал — все знали уже, что Лева придет, и дальше на политзанятия шел, на стрельбище куда-то.

— Вам, если не ошибаюсь, и года не было, когда мать умерла...

— Год и восемь месяцев.

— Для ребенка огромное потрясение. Вам, наверное, всю жизнь маму увидеть хотелось, поговорить с ней, пообщаться — это ощущение до сих пор есть?

— Да, конечно.

— А сиротой вы себя до сих пор ощущаете?

— Безусловно, и знаете, к каждой женщине с каким-то сыновним чувством отношусь — это у меня такой комплекс уже, наверное. В каждой я вижу ту, для которой основное предназначение — главой, центром, опорой семьи быть.

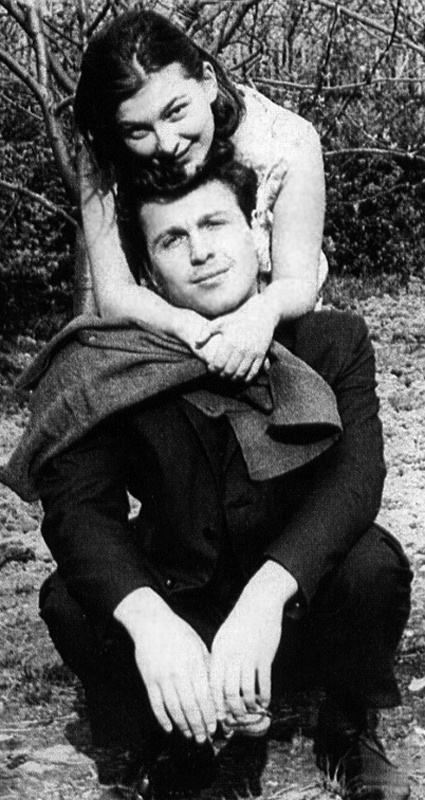

— Мама красивая была?

— Для каждого ребенка его мама самая красивая, самая добрая, самая лучшая. У меня, кстати, такое трепетное чувство к дамам еще и от отца — я не видел, чтобы, когда женщина приходила, папа сидел: даже в свои 99 обязательно вставал, кланялся, место уступал...

— Воспитание...

— Да, это, вы знаете, природа такая. Применительно к старикам об этике говорить нельзя — в их словаре этого слова не было, что такое эстетика, что такое мораль, они не знали — эти формулировки уже потом пришли. Все от какого-то глубочайшего воспитания, присущего людям из маленьких поселков или деревни, шло...

Дед мой главным бухгалтером и просто бухгалтером сахарных заводов был, все время с одного на другой мигрировал, из Сорочан в Курскую область уехал, и там в поселке Любимовка мой отец родился. Это удивительная среда рабочей интеллигенции была — ее представителей я и сейчас встречаю, когда в Австралию или в Америку, в Сан-Франциско куда-нибудь, приезжаю: вдруг красивых русских людей того поколения вижу — достойных, самодостаточных, тех, которые уехали, кто цвет нации составляли. Графами или князьями, допустим, они не были...

— ...но на них все держалось — крепкий средний класс...

— Это профи были, которые, например, в Харбине КВЖД строили, там каждый человек — личность. Я вот смотрю — австралийцы, думаю: «Что за красавец среди них такой?». Объясняют: это потомок русского рабочего какого-то или инженера-путейца...

— Совсем другие лица, правда?

— Абсолютно! — это настоящая Россия была, которая на основах религии настоящей, на семейных ценностях стояла.

— Почти по Говорухину: Россия, которую мы потеряли...

— В принципе, да — все это потом выхолощено было, и понятно, что во многом не лучшая часть общества осталась. Весь цвет крестьянства точно уничтожили...

— ...и все купечество...

— Кое-какая интеллигенция еще осталась...

— ...но переродилась...

— Переродилась, да, а крестьянство под корень извели — понимаете?

«В доме, где я жил, и в трех-четырех соседних 50 процентов моих сверстников потом сидели»

— Лев Валерьянович, многие артисты, вообще деятели искусства, больших успехов не в последнюю очередь благодаря тому добились, что из провинции вышли. Вы коренной москвич, в Сокольниках родились, там первые годы прожили. Тогда, к слову, именно в Сокольниках банда «Черная кошка» свирепствовала...

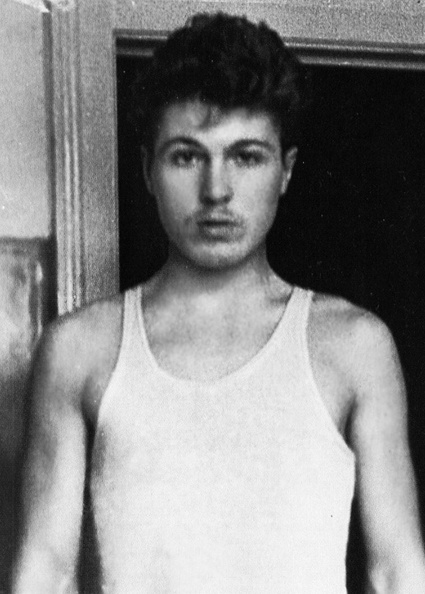

— Да, и, честно говоря, если бы я потом на Войковскую не переехал, неизвестно, как бы моя судьба сложилась, потому что 2-я Сокольническая, двухэтажные купеческие домики, которые там стояли, шпаной наводнены были. Почему? Люди с войны пришли, работы нет, ничего нет, и надо было где-то пропитание добывать. Воровать начали — рядом с нами Мельничный комбинат имени Цюрупы был, от него по дороге пятитонные машины с мукой все время ходили, и каждый день, ухватившись крючками за борта, кто-то на них забирался и один-два ящика муки на землю сваливал, потому что жили впроголодь.

Очень хорошо 47-й, 48-й годы помню, когда карточки отменили, помню еще, что бабушка за хлебом с карточками меня посылала и я, как тогда говорили, их отоваривал. Детские впечатления у меня почему-то настолько яркие и сочные, что просто как черно-белое кино перед глазами.

— Ребята с ножами ходили тогда, с финками?

— Ну, у нас, вообще-то, ножи не в чести были.

— Кастеты?

— В основном все-таки врукопашную сходились, а если кто-то с ножом появлялся, его просто избивали, по полной программе мутузили, так что ножи — нет, а финки — это уж совсем уголовщина была, хотя в доме, где я жил, и в трех-четырех соседних 50 процентов моих сверстников потом сидели. Я вовремя в 54-м году на Войковскую переехал, в дом, в котором в основном военные МГБ (потом КГБ) жили... Там уже элита была, хотя шпаны тоже хватало, потому что все той атмосферой порождено было.

— Это из-за тяги к искусству — она, наверное, у вас очень сильной была — вы в Большой театр рабочим сцены пошли?

— Да, меня в этот мир безумно тянуло, но, как мне туда попасть, я не знал. Уже со второго класса в хоре пел, художественным словом занимался... Мы, дети того времени, из дома уйти стремились: жили-то в коммуналках — ну что вы! У нас пятеро человек на площади в 16 метров располагалось — при том, что отец мой тогда уже майором, по-моему, был — представляете, да?

— С трудом...

— И только будучи подполковником, квартиру на Войковской в новом доме он получил. Там уже ванна появилась — туалет у нас и в Сокольниках был, но ванна, батареи с горячей водой отсутствовали. Там и телевизор первый купили...

— Счастье!..

— Да, это фантастика была, хотя детские ощущения мои — я вот сейчас вспоминаю — прежде всего с другими вещами связаны. Мы впроголодь жили, и как-то, когда папа паек принес, бабушка мне шепнула: «Пойди, внучок, булку маслом себе намажь», и я, помню, сайку взял, разрезал и вот таким (показывает: сантиметра три) толстенным слоем намазал. Все с голодухи съел и маслом отравился — потом меня выворачивало. До шестого или седьмого класса смотреть на него не мог, в пионерлагере на какие-то другие продукты менял, но зато так отчетливо все это запечатлелось, как черно-белое кино какое-то.

«Распоряжение из штаба армии пришло — и все, меня буквально выкрали»

— После окончания ГИТИСа вы в Театр оперетты пошли — для певца неплохой вариант, правда? Театр этот вдобавок сильным составом тогда отличался, там уже Татьяна Шмыга блистала, много других звезд было...

— Да, да...

— В оперетте не закрепились, потому что чего-то другого хотелось?

— Знаете, все время петь мне хотелось. Со школьных лет в хоре пел, потом в ГИТИС поступал — не прошел, и другого пути, как в Большой театр устроиться, посмотреть, как все это происходит, у меня не было. Пусть и рабочим сцены — на другое место никто не взял бы.

— Соприкоснуться с искусством пытались...

— Да, я декорации там таскал, потом что-то освещал, бутафором был — в общем, на все руки от скуки, причем меня сразу в постановочном цехе как-то заметили и все время помочь старались. «А, учиться ты будешь? — спросили. — Вот тебе на репетицию пропуск, к Покровскому иди, он там ставит», и я на выгородках сидел, когда Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Евгений Кибкало, Александр Ведерников, Алексей Масленников «Войну и мир» репетировали. Я эту оперу Прокофьева наизусть выучил, все балеты с Улановой, с Лепешинской пересмотрел... Это же золотой век Большого театра был!

— Хорошая работа!..

— Потрясающая! Я оттуда уходить не хотел, но отец сказал: «Ну что ты эти декорации таскаешь? Смышленый же парень — в институт давай!» — и я на следующий год в геологоразведочный институт поступать решил. Почему туда? Ну, романтика какая-то, но нет, когда человек петь или артистом быть рвется, куда ему податься? Мне все равно было, и я на московский завод «Тизприбор» пошел — точных измерительных приборов: там повкалывал, четвертый или пятый разряд получил... Все делал — сверлил, паял, токарничал, слесарничал: в жизни это очень мне пригодилось, и поэтому, когда в армию призвали, основательно подготовленным туда пришел. Сначала в танковую часть я попал, и за полгода, что там служил, реку Эльбу по дну прошел, на стрельбищах был, из всех видов оружия стрелял, причем меня сразу к себе командир батальона забрал — молодой парень, питерец, и когда я на смотре показался, в ансамбль песни и пляски меня отпускать ни в какую он не хотел, прятал, но распоряжение из штаба армии пришло — и все, меня буквально выкрали.

«В оперетте мой голос обрекал меня на роли «отцов и злодеев»

— Почему же Театр оперетты вас не прельщал?

— В ансамбле я многому научился, раскованнее на сцене стал и, когда в ГИТИС пришел, сразу поступил, меня даже старостой курса выбрали, и уже на втором курсе Георгий Павлович Ансимов, мой педагог и главный режиссер Театра оперетты, работать в театр меня пригласил. Почему оперетта меня не прельщала? Напротив, мне все очень нравилось, хотя особо больших ролей там я не играл — за исключением премьеры «Конкурса красоты» Долуханяна: второкурсником одним из ведущих актеров в этом спектакле уже был.

Потом роль Витторио Розетти в «Цирк зажигает огни» мне дали — это средняя роль, она, к сожалению, не певческая. Я там хозяина цирка и приемного отца героини, которую Таня Шмыга играла, изображал — старого-старого человека, импресарио, и Таня все время говорила: «Господи, Левочка, вы такой молодой! Ну что же они вас так плохо загримировали? Давайте я вам виски побелю...» — и пудры насыпала, какие-то синяки мне делали. Ну а потом я понял, что в Театре оперетты ничего мне не светит. Обучение, вообще-то, как бас-баритон заканчивал — Филиппа из «Дона Карлоса» пел, Бориса Годунова, Фиеско, но в оперетте такой голос на роли отцов и злодеев меня обрекал — все остальное невозможно было.

— Трудно представить, что вы монолог Бориса пели, — и сейчас исполнить его можете?

— Думаю, да.

— Басом?

— Ну а как? — не эстрадным же голосом.

— Потрясающе!..

— Обычно-то я эстрадным пою... Помню, когда-то на приеме у Демичева, министра культуры СССР, был. Ну, мое досье перед этим он прочитал и сказал: «Лев, вы ведь ГИТИС у Петра Ивановича Селиванова оканчивали?» (это знаменитый баритон был). «Да», — я ответил. «Как бас-баритон?». «Откуда, — думаю, — министр это знает?», а он: «Вам не кажется, что вы звук облегчаете?».

— Бывший химик, замечу...

— Ну я, конечно, звук облегчаю, песню доверительным голосом пою, но Борис еще лучше у меня получается. У нас с Иосифом Кобзоном как-то концерт был... Я там рассказ старого цыгана из оперы Рахманинова «Алеко» пел — такая партия есть замечательная. (Поет): «Волшебной силой песнопенья в туманной памяти моей...».

— Красиво!..

— Таким звуком, и Иосиф мне сказал: «Ну что ты! Вот тебе чем заниматься надо»... Короче, из Театра оперетты на радио я ушел. Почему? Потому что там оркестры Геннадия Рождественского, Владимира Федосеева, Бориса Карамышева, Вадима Людвиковского, Юрия Силантьева и шестой — электромузыкальных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина — были.

— Ух!

— И я единственный солист радио был, который пел все. Скажем, моей первой работой с Рождественским оратория Родиона Щедрина «Ленин в сердце народном» была — фантастическое, гениальное произведение, как и вся музыка Щедрина.

— И платили, наверное, больше, чем в Театре оперетты?

— Больше, и вообще интересная работа была. Ну представьте: сегодня у меня, допустим, премьера Щедрина в Питере в Большом зале «Октябрьский», а на следующий день с оркестром Силантьева «Вдоль по улице метелица метет» я пел или «Товарищ» — «Я песней, как ветром...

— ...наполню страну»...

— И разными голосами, конечно, пел — это естественно, потому что песня академического вокала не приемлет... Я вот нашего блистательного певца Диму Хворостовского немножко не понимал, который в опере великолепно звучал, но таким звуком «Журавли» исполнять невозможно. «Мне кажется порою, что солдаты...» — это разговор, петь его, как арию, нельзя, это другая история.

— Для этого Бернес нужен...

— Очень хорошо, я думаю, произведение чувствовать надо и понимать, что правда звука есть, которой исполнитель должен владеть, чтобы драматургию передать. В «Записках оперного певца» у Сергея Левика, кстати, потрясающе это описано, когда одну арию одним звуком поешь, вторую — другим. Этому меня в ГИТИСе знаменитый дирижер Владимир Исаакович Дельман, Георгий Павлович Ансимов учили, и, например, «Нам не жить друг без друга» и «День Победы» одинаково петь я не могу.

«День Победы» услышав, Чурбаков восхитился: «Слушай, потрясающе! — ею концерт закрывать будешь»

— В 72-м в Сопоте — это престижнейший фестиваль был! — с песней «За того парня» вы победили, и с той поры ваша славная карьера эстрадного исполнителя началась. Какие хиты у вас были: «Белая береза», «Не плачь, девчонка», «Татьянин день», «Старый клен», «Прощай», «Нам не жить друг без друга», «Соловьиная роща», «Притяженье Земли», «Ни минуты покоя», «Родительский дом», «Родная земля», «Где же ты была?», «До свидания, Москва»! «Старые качели», «Городские цветы», «Свадебные кони» — потрясающий репертуар! Откуда же у вас это ощущение хита, как понимали вы, что именно эту песню исполнять нужно?

— Вы знаете, тут, в общем-то, со мной счастливая вещь произошла. Я на радио попал, солистом радио и телевидения стал, а тогда все через радио шло — авторы песни приносили, и у меня первые руки были. Как только худсовет собрался и что-то новое принял, мне девочки-редакторши тут же звонили: «Лева, Шаинский потрясающую песню принес». — «Какую?». — «Не плачь, девчонка». Я: «О’кей, а Шаинский где?». — «Сейчас мы это разрулим». Я прихожу — он стоит. «Владимир Яковлевич, — говорю (а я вашу «Белую березу» уже записал), — там у вас песня хорошая...». Он: «Левочка, давай попробуем — какие проблемы?».

— «Как будто ветры с гор...

— ...трубят солдату сбор», да, и я записываю, а в это время ее уже Эдуард Хиль поет.

— Несправедливость какая!

— Да, но он эту песню в Фонд Гостелерадио записывает, а я разово в программе «Доброе утро» участвую, и впервые в моем исполнении она выходит, то есть я как бы ее застолбил, хотя телевизионные редакторши попросили: «Что ты уже пел, пожалуйста, не говори». Ну, такие интриги какие-то начались, но девчонки эти меня очень любили. Чермен Касаев такой был, заведующий музыкальной редакцией Гостелерадио СССР, — замечательный парень!

— Легендарный!

— Да, Инна Липскерова, Ксана Шалькевич, Тереза Рымшевич — удивительные люди, суперпрофессионалы. Они песенный репертуар отбирали — тогда же худсоветы были. Конечно, много того я писал, чего не нужно было, потому что в фонд все подряд записывал. Просто в живых передачах участвовать мне не хотелось — допустим, в 10 утра программа «Солисты радио и телевидения поют романсы русских композиторов» идет, и поэтому рано вставать приходилось и в 10 утра, допустим, Балакирева петь.

— Не распетому...

— Да, ничего толком не отрепетировав, и я подумал: «Уж лучше какую-нибудь песню Бинкина, принятую, в фонд запишу, но перед слушателем честным останусь».

— Такую песню, как «День Победы», в своем репертуаре иметь — это, я думаю, счастье, удача. Она, кстати, что, какое-то время под запретом была?

— Это, конечно, сумасшедшая история! Вот таким то наше время было, когда закон отбора настоящих шедевров в культуре и искусстве не работал, когда большой, озаренный талант на бюрократические рогатки натыкался, ведь мы знаем, как режиссер Алексей Герман, поэты Иосиф Бродский и тот же Евгений Евтушенко страдали. Всем, в том числе и мне, досталось, и вот Союз композиторов себе представьте — это люди, которые консерваторские дипломы имели, и хотя талантливыми далеко не все были, за свой репертуар цеплялись, то, что сами написали, проталкивали — особенно на тему войны. Для них для всех это такой золотой жилой было, и парадоксально, что ведь ни Новиков, который «Эх, дороги...» написал, ни Богословский, «Темной ночи» автор, ничего против песни «День Победы» не имели, а вот среднее звено (фамилии называть я не буду) вдруг на нее ополчилось. Сначала она в записи Тани Сашко появилась...

— ...жены Давида Тухманова...

— ...и на радио ее вариант категорически отклонили. Мне Широков Женя, редактор такой был, сказал: «Слушай, есть песня прекрасная — перепиши ее» (опять же — да? — мои друзья-редакторы вмешались). Я так и сделал, но в этот момент Леня Сметанников, будучи тогда в фаворе, — у него хорошие отношения с одним редактором были, который его продвинул, — эту песню на «Огоньке» 9 Мая исполнил, хотя до этого я уже в концертах ее пел, и вдруг после 9 Мая что-то происходит. То ли Леня эту вещь не донес, то ли стариков-композиторов за живое она задела, и они возмутились: «Да что это такое? Фокстротик». (Напевает). Ла-ла-ла! Причем все еще утрировалось: «...как в костре потухшем таял уголек» — «Какой уголек? Это же пламя горело»...

— «Какой потухший костер?»...

— «Да вы что? Как можно?! Это такая тема!..» — и бабах! — а достаточно было главному редактору шепнуть... Он: «Слушай, неприятности мне не нужны. Союз композиторов на меня давит, Союз писателей — все, закрыть!». Ее на полку кладут, полгода она лежит, а в концертах ее я пою, потому что проходит исключительно — ну просто слезы у людей на глазах появляются. Исполнителю же репертуар нужен, который публику трогает, и вот репетиция концерта ко Дню милиции идет, который сразу по двум каналам шел — по первому и по второму. Чурбанов сидит — замминистра, зять Брежнева, который потом незаслуженно пострадал... Я к нему подхожу: «Юрий, — говорю (не помню уже сейчас, как его по батюшке), — вы знаете, потрясающая песня о войне, о победе есть. Милиция же в стороне не была, столько жизней вы положили. (А это 1975-й год. — Л. Л.). Вы же 30-летие Победы справляете, да?». Чурбанов кивнул: «Ну, давай!». На репетиции я ее спел, и он восхитился: «Слушай, потрясающе — ею концерт закрывать будешь».

Чермен Касаев за голову схватился: «Меня уволят, посадят, скандал, ты что, Лева!». — «Чера, — ему сказал. — Чурбанов велел, зять Брежнева: кто что-нибудь вякнуть посмеет?» — и в прямом эфире ее спел, а на следующий день горы писем — горы! Потом, после Дня милиции, разбор полетов, все: «Ух, какой концерт был, а «День Победы» — это вообще!..» — и все, остановить это процесс уже невозможно было. Я эту песню больше, чем все остальные, исполнял, поэтому она как бы закрепилась за мной, застолбилась, хотя ее многие пели и поют прекрасно.

(Продолжение в следующем номере)

Кандидат в президенты Украины, министр обороны в 2005-2007 годах, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО: «Возьмите первые пять фамилий из соцопросов: Тимошенко, Гриценко, Бойко, Рабинович и Порошенко, а теперь вычеркните оттуда мою. Вы этот «выбор» осознаете?»

Кандидат в президенты Украины, министр обороны в 2005-2007 годах, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО: «Возьмите первые пять фамилий из соцопросов: Тимошенко, Гриценко, Бойко, Рабинович и Порошенко, а теперь вычеркните оттуда мою. Вы этот «выбор» осознаете?» Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр УСИК: «Чей Крым? Божий!»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр УСИК: «Чей Крым? Божий!» Лев ЛЕЩЕНКО: «Мама умерла, когда год и восемь месяцев мне было, и сиротой до сих пор себя ощущаю. К каждой женщине с каким-то сыновним чувством отношусь — это у меня такой комплекс, наверное»

Лев ЛЕЩЕНКО: «Мама умерла, когда год и восемь месяцев мне было, и сиротой до сих пор себя ощущаю. К каждой женщине с каким-то сыновним чувством отношусь — это у меня такой комплекс, наверное» Смеялся ли Христос?

Смеялся ли Христос? Дмитрий БЫКОВ: «Дружно врем. Не держим слова. Терпим все. Забыли честь. А посмотришь на Сенцова — и припомнишь, кто ты есть»

Дмитрий БЫКОВ: «Дружно врем. Не держим слова. Терпим все. Забыли честь. А посмотришь на Сенцова — и припомнишь, кто ты есть» Двое из ларца: самые известные близнецы

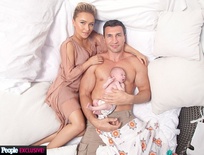

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги