Диссидент, правозащитник, экс-председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ: «Когда 10 месяцев голодал, страх был, что вдруг не выдержу и начну есть, но у меня под рукой лезвие было припрятанное, и я думал: «Если уж сил голодовку держать не хватит, то, по крайней мере, вены себе перережу»

Лично я ни на минуту не сомневался: именно так и будет, ни Крым, ни Украину Джемилев не предаст и главарю оккупантов не поверит — уж слишком хорошо знает, как относилась к крымским татарам советская власть и насколько похожа на нее нынешняя российская.

Обмануть, купить, запугать, убедить сделать что-либо, к шантажу прибегнув, такого человека нельзя: все, что недоброжелатели могут продемонстрировать, он уже видел, причем не раз, как говорится, плавали — знаем, поэтому на что Путин надеялся, непонятно. Наверное, тот, кто посоветовал ему на свою сторону легендарного, прославившегося нечеловеческой стойкостью, мужеством и невероятной силой духа диссидента перетянуть, плохо историю знает — во всяком случае, национально-освободительных движений в бывших советских республиках. Иначе был бы он в курсе, кто вообще такой Мустафа Джемилев, что ему довелось на своем веку вытерпеть и какую многоголовую гидру он, будучи отнюдь не Гераклом, поверг.

Позади у Джемилева аресты, суды, издевательства, голодовки, изнурительный — такой, чтобы уж до смерти, — труд в местах лишения свободы и в общей сложности 15 лет по тюрьмам и лагерям ради одной-единственной мечты — вернуться на Родину, в отнятый у крымских татар в 44-м Крым. Именем этого человека не зря называют улицы: он не только сумел сам на родной полуостров переселиться, но и народ свой туда вернул, и хотя «вождем», «отцом нации» и кем-то еще в этом духе ни разу и нигде себя не назвал, когда слышишь, как, стоя с флагами на соединяющем Крым с материковой Украиной перешейке, его соотечественники скандируют: «Мус-та-фа! Мус-та-фа!», и видишь, как протестуют они против действий самопровозглашенной местной власти, которая на пять лет запретила Джемилеву приезжать домой, понимаешь: вот он — лидер, которому ни чины, ни титулы, ни должности не нужны. Он уже даже не глава меджлиса — он Мустафа Джемилев, и этого, пожалуй, абсолютно достаточно.

Когда такой человек о пройденном пути рассказывает, смешанные чувства возникают: там и сострадание, и боль, и обида, и даже зависть какая-то (ведь, черт возьми, такая яркая жизнь, такие воспоминания, такой колоссальный опыт, такая слава заслуженная!), и, разумеется, гордость: за страну нашу, у которой такие герои есть — настоящие, не дутые, не выдуманные, а главное — до сих пор борющиеся. За мир, справедливость, демократию, за права и свободы, которых крымчан пытаются сегодня лишить.

Отсидка и голодовки Джемилева не сломали, тотальная советская безнадега боевой дух в нем не убила, не сдался он и после череды произошедших в его семье трагических случайностей. Сначала нашли возле дома повешенной 10-летнюю внучку Мустафы-аги Джанике, затем сын Хайсер лучшего друга по неосторожности застрелил и сам моментально в мишень для СМИ и интриганов-политиков превратился — как украинских, так и пророссийских крымских, которые на Джемилева-старшего пытаются надавить. Сейчас Хайсер, по сути, заложник: несмотря на решение суда об освобождении из-под стражи, он под арестом находится, и невъездного на полуостров отца к нему, естественно, не допускают.

Что с парнем произошло и почему он в товарища выстрелил, так до конца и не ясно. Якобы помутнение рассудка всему виной, психическое расстройство, от которого его в одной из турецких клиник лечили, но, говорят, до того, как лечение пройти, сын Мустафы Джемилева был отчего-то безопасностью отца очень обеспокоен, твердил: «Берегите папу, жизнь его под угрозой!»...

Как бы там ни было, таких, как Мустафа-ага, беречь мы просто обязаны — как и его мужественных соотечественников, которые оккупированный россиянами Крым по двум причинам не покидают. Первая — потому что это их Родина, куда они с таким трудом из мест ссылки перебрались, и вторая — кто-то же должен победителей, украинцев, встречать, которые, как крымские татары уверяют, предать и бросить их на произвол судьбы и беспредел бандитов не могли...

«МНОГИЕ ДУМАЛИ, ЧТО ИХ НА РАССТРЕЛ ВЕЗУТ: НИЧЕГО ДАЖЕ НЕ БРАЛИ, И МОЯ МАТЬ, НАПРИМЕР, ТОЛЬКО КОРАН УСПЕЛА СХВАТИТЬ. НУ И НАС — ПЯТЕРЫХ ДЕТИШЕК...»

— Мустафа-ага, добрый вечер, хотя сейчас, скорее, уже ночь... Я очень рад, что мы с вами встречаемся — с одним из немногих, кого можно совестью украинского

|

| «Я в 61-м хотел в Ташкенте в Среднеазиатский университет на факультет арабского языка и литературы поступить — почему-то туда меня потянуло. Сдал документы, готовился… Подошел ко мне начальник приемной комиссии: «Вы лучше документы свои с этого факультета на какой-нибудь другой заберите. Я не должен вам говорить, но на наш факультет крымских татар не берут» |

и крымско-татарского народов назвать. Родились вы в 43-м году недалеко от Судака и 18 мая 44-го вместе с семьей, со всем вашим народом, были в Узбекистан депортированы. Что же в тот страшный день случилось и почему в Советском Союзе высылка целого народа могла произойти?

— О причинах этой трагедии рассуждают много, но вообще-то по отношению к Крыму политика России изначально, с момента присоединения его в 1783 году, была именно такой. Несколько лет спустя Потемкин по Крыму путешествовал и Екатерине II писал: «Места здесь благодатные, и надо бы выслать отсюда басурман и заселить Крым природными россиянами».

Вот такая политика и проводилась, правда, тогда массовых депортаций не было — просто условия создавались, при которых люди были вынуждены Родину покидать: отняли земли, над национальными и религиозными чувствами надругались... Все это планомерно происходило, и в течение нескольких десятилетий крымские татары оказались на своей земле меньшинством, а что 44-го года касается, то одно из предположений таково: Советский Союз на Босфор и Дарданеллы имел претензии, а поэтому задача была — из пограничных с Турцией регионов всех, кто мог потенциально туркам симпатизировать, выслать. Это турки-месхетинцы были, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары — всего 10 народов...

Первая массовая депортация, замечу, в СССР еще в 38-м году, накануне войны с Японией, состоялась: корейцев тогда выслали. Предполагалось, что они с японцами будут сотрудничать, что японским лазутчикам будет среди корейцев легче скрываться...

Существует, правда, еще одна теория, которая, в общем-то, в эту концепцию вписывается: советская власть всегда убеждала, что если начнется война, она на земле врага будет вестись, ведь мы настолько сильны, и вдруг немцы огромную часть территории Советского Союза отхватывают! В чем причина? Конечно, предатели или даже народы-предатели виноваты — так все эти разговоры начались, что с нацистами мы сотрудничали...

Советская пропаганда утверждала, что все поголовно замешаны, а наше национальное движение в другую вдавалось крайность — что все мы советскими патриотами были, против немцев сражались, а вот, дескать, к нам несправедливы. Истина, наверное, где-то посредине, но, по большому счету, говорить о сотрудничестве невозможно, потому что сразу же после начала войны все мужское население мобилизовано было, и кто же там немцам помогал — женщины, дети, старики или инвалиды? С другой стороны, если в какой-то мере это сотрудничество и было, оно той политикой было оправдано, которую советская власть не только по отношению к крымским татарам, но и ко всем остальным проводила. Когда искусственный голод 22-23-го годов был...

— ...32-33-го, наверное...

— Нет-нет, это в Украине, а в Крыму разруха и голод в 20-е годы были, так вот, тогда на территории полуострова около 100 тысяч человек погибло, и хотя крымские татары четверть населения составляли, процентов 75 погибших — наши. Потом раскулачивание шло, от которого примерно 50 тысяч населения пострадало, в том числе крымские татары, большинство из которых тоже погибли, а еще истребление интеллигенции, расстрелы по разным поводам... Словом, народ в обстановке террора жил, и с приходом немцев действительно у некоторых иллюзии возникли, что освобождение будет и новый порядок, но когда те евреев и цыган уничтожать начали, сразу глаза у наших раскрылись — на то, что разницы между большевиками и нацистами особой нет, и многие, кто не был мобилизован, в партизанские отряды ушли.

— Я всегда стараюсь себя на место других поставить, и вот я, к примеру, крымский татарин, живу в Крыму, у меня семья. Никого мы не трогаем, хлеб насущный себе добываем — и вдруг люди в форме приходят и приказывают: «Вставайте, собирайте детей — и в вагоны!». Жуткая картина, правда?

— Многие думали, что их на расстрел везут: ничего даже не брали, и моя мать, например, только Коран успела схватить. Ну, и нас — пятерых детишек...

— Вас пятеро в семье было?

— (Кивает). Тогда да. Из-за депортации десятки тысяч крымских татар погибли: по оценкам Комитета госбезопасности, с 44-го по 46-й год — 38 процентов, а по нашим исследованиям — около 46 процентов: целыми семьями вымирали! Там ведь, куда нас выслали (это преимущественно Узбекистан, а еще Таджикистан и Казахстан), регионы засушливые: Джизакская, Бухарская, Сырдарьинская области... Мы еще в более благополучное место попали...

— ...хоть дыни были...

— Да, и хотя там тоже мои земляки погибали, однако не так масштабно.

«ТРУПЫ ТЕХ, КТО В ДОРОГЕ УМИРАЛ, ПРОСТО НА СТАНЦИЯХ ОСТАВЛЯЛИ — ХОРОНИТЬ НЕ УСПЕВАЛИ»

— Вы знаете, можно по-всякому к Сталину относиться, и кто он такой, абсолютно понятно — по крайней мере, мне, но интересно другое: сегодня, что бы ни организовывали у нас, ничего не выходит, а Сталин и его машина, его система, смогли переселение целых народов спланировать и осуществить — это вообще фантастика! Чтобы в одно время сотни тысяч людей поднять, в теплушки посадить и увезти, все поминутно было расписано, а вы никогда не задумывались, где эти корни — такой блестящей организации?

— Ну, что-что, а репрессивная машина очень сильно работала. Село, откуда нас выслали, — Ай-Серез Судакского района, и сегодня мы уже знаем, где там пулеметы были расставлены, сколько людей выделили, то есть действительно все четко было...

— ...поразительно четко, а как в Узбекистане вы жили, мама рассказывала?

— Конечно.

— Скотские были условия?

— В местах ссылки под комендантским надзором мы находились — это значит, за четыре километра от села уходить нельзя было — это побегом считалось, за это до 20 лет каторги полагалось. Самой большой радостью крымских татар было друг к другу в гости ходить, и вот когда у кого-то собирались, все разговоры только о Крыме велись: как мы там жили, как революция шла, депортация, кто умер, кто жив остался... Мировоззрение мое в кругу семьи формировалось, и поэтому о депортации во всех подробностях слышал. Они, в общем-то, одинаковые были у всех: под утро, когда еще темно было, стук в дверь раздавался: «У вас 15 минут, собирайтесь», а за 15 минут что соберешь? Пока наша мама детей одевала, уже это время прошло, и всех нас сначала в телеги усадили, потом на станцию привезли, а со станции в товарные вагоны упаковали.

— Сколько времени в Узбекистан ехали?

— Около месяца.

— В теплушках?

— Да.

— Люди там как сельди в бочке давились?

— Ну, это одно, а плюс ко всему страшная антисанитария, туалетов нет...

— Естественную нужду там же справлять приходилось?

— А как? Ну, правда, что-то внизу открывали, днище выбивали...

— На станциях трупы выбрасывали?

— Тех, кто умирал, просто там оставляли.

— И не хоронили?

— А невозможно было, потому что не успевали: нам лишь сбегать за кипятком разрешали.

|

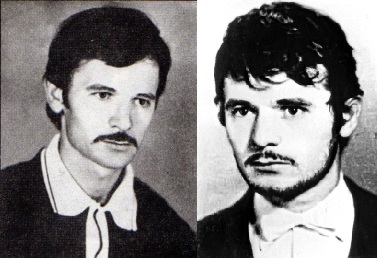

| В 1969 году Мустафа Джемилев стал одним из учредителей «Инициативной группы защиты прав человека в Советском Союзе» и за антисоветскую деятельность провел в тюрьмах и ссылке около 15 лет |

— Как узбеки крымских татар встретили, какие отношения с ними у вашего народа сложились?

— Ну, много рассуждений было на тему, что нас-де в родственный регион привезли — мусульманский, тюркский, однако в первую очередь это советские люди были, а уже потом узбеки. До прихода эшелонов с крымскими татарами их массированная пропаганда обрабатывала: мол, врагов народа везут, изменников Родины, из-за которых ваши отцы, мужья и братья погибли. Я-то не помню, но, по словам очевидцев, когда поезда на станцию приходили, градом камней их встречали!

— Да вы что?!

— Потом уже, когда местные видели, что эти «изменники» — малолетние дети, женщины и старики, соображать начинали... В целом с узбеками у нас все неплохо складывалось, но поскольку крымские татары врагами народа считались, строить с ними хорошие отношения было небезопасно, да и коменданты свирепые попадались (специально таких ставили) — постоянно нас оскорбляли. Вот в какой среде пришлось мне расти...

— Живя в Узбекистане, изгоем вы себя ощущали? Не таким, я имею в виду, как все, человеком без будущего?

— Ну, во-первых, выделялись мы тем, что у нас ограничения были: например, если в соседнем селе твой родственник умер — отец, брат, еще кто-то — и разрешения коменданта нет (а он, как правило, разрешения не давал), на похороны сходить невозможно было, к тому же еженедельно отцу надо было, как и всем совершеннолетним, на подписку ходить — о том, что никуда он не убежал. Первое время только до седьмого класса учиться нам разрешалось, дальше уже нет — потом, когда либерализация началась, до 10-го класса позволили. Позже начали нас и в техникумы пускать, однако институты все равно были закрыты — только после смерти Сталина формально эти ограничения сняли, но все равно на определенные факультеты хода нам не было.

— Попробуй еще, наверное, поступи...

— Ну, я, например, в 61-м хотел в Ташкенте в Среднеазиатский университет на факультет арабского языка и литературы поступить — почему-то туда меня потянуло. Сдал документы, готовился... Подошел ко мне начальник приемной комиссии (я даже фамилию запомнил — Хакимов) и так по-дружески посоветовал: «Вы лучше документы свои с этого факультета на какой-нибудь другой заберите». — «А в чем дело?» — поинтересовался я. «Вы, — он ответил, — сюда не пройдете». — «Откуда вы знаете? Я так хорошо готовлюсь, что все экзамены, может, сдам». Он вздохнул: «Не сдадите. Я не должен это вам говорить, но на наш факультет крымских татар не берут».

— Выпускники же его в КГБ работали, правда?

— Ну да — они же там агентуру для Ближнего Востока готовили, а из крымских татар агентура какая? У нас вплоть до развала Советского Союза много строителей было, преподавателей русского языка и литературы... Юристов практически не было: если и есть — это те, которые умудрились фамилию свою изменить, национальность и в вузы таким образом поступить.

«КОГДА ЛЕВИТАН ДРАМАТИЧЕСКИМ ГОЛОСОМ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ СКОНЧАЛСЯ, ПЕРВЫЕ СЛОВА ОТЦА БЫЛИ: «ПОДОХ, НАКОНЕЦ, СОБАКА!»

— Смерти Сталина вы радовались?

— Ну, кем он был, конечно, все мы в семье хорошо знали. Помню, утро, в школу собираемся — у нас еще радио такие круглые были...

— ...тарелки...

— ...да, и когда Левитан драматическим голосом объявил, что великий вождь всех времен и народов скончался, первые слова отца были: «Подох, наконец, собака!». С этим настроением в школу я и пришел, а там вселенский плач, все рыдают... Только крымские татары не плакали — вот что запомнилось. У нас Решат Бекмамбетов такой был, вожак, так сказать, среди крымско-татарских детей, так он подбежал к нам и прошептал: «Ребята, надо плакать — все плачут, только наши нет! Я лук принес, давайте глаза потрем, а то и нас, и родителей арестуют!». Правда, натирать глаза не пришлось: трехдневный траур по случаю смерти великого вождя объявили, а стало быть, три дня учиться не будем. У меня чуть «Ура!» не вырвалось — тогда точно влетело бы (смеется). «О, — подумал, — хоть что-то хорошее сделал, мерзавец».

— Все эти годы вы понимали, что в Крым никогда не вернетесь?

— Понимал, разумеется.

— Даже в 70-е, когда относительная либерализация началась?

— В начале 80-х дома разговоры такого рода велись, что, по всей вероятности, при нашей жизни возвратиться в Крым мы не сможем, поэтому основной упор надо на подготовку нового поколения делать, которое будет за это бороться, а проблески того, что все-таки наш вопрос, может, решится, только в перестроечные годы появились — до этого все было жестко.

— В каком году лично вы смогли в Крым вернуться?

— В 89-м.

— Свои ощущения, когда на крымскую землю ступили, помните?

— Ну, до этого я в 72-м году туда приезжал — после очередного срока. В 67-м году был же указ Президиума Верховного Совета СССР «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму» издан...

— Ух ты!

— Да-а-а... — Подгорный подписал и еще кто-то...

— Георгадзе, наверное...

— Точно он, и там говорилось, что факты сотрудничества с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны в Крыму необоснованно ко всему татарскому населению отнесены и что отныне татары, ранее проживавшие в Крыму (термин «крымские татары» уже не употребляли), имеют право на всей территории Советского Союза в соответствии с законодательством о прописке жить.

— Включая Крым?

— «Включая» там не было — просто на всей территории, а поскольку Крым — тоже территория СССР, многие наши туда выехали. Ну, мы же не знали сначала: только потом стало известно, что одновременно и секретные указания были — о том, чтобы крымских татар в Крыму не прописывать... В общем, ссылаясь на этот вот гласный указ, люди на Родину ринулись, и с сентября 67-го по сентябрь 68-го 12 тысяч крымских татар туда выехало. Всех их обратно выбрасывали, за нарушение паспортного режима судили, дома, которые они там покупали, сносили, словом, из 12 тысяч человек 100-150 остаться сумели, не более. Ну, например, Герой Советского Союза летчик-истребитель Решидов заявил, что если его не пропишут, на центральной площади Симферополя себя сожжет, а он действительно мог это сделать, и его прописали...

— ...а кто-то на русских или украинках женился, наверное...

|

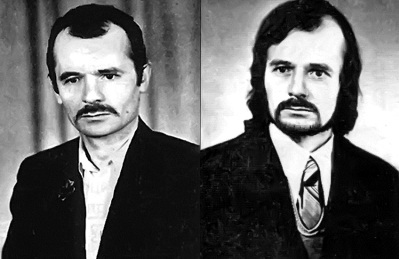

| «Самым тяжелым последний был срок, предпоследний, вернее, — последний отбывать не пришлось. Я подсчитал: в день 12 тонн перетаскивать приходилось, и, главное, ты тягаешь, а возле тебя два мордоворота стоят и внимательно смотрят, выполняешь ты план или нет. Бить не били, но придирались буквально ко всему, в изолятор сажали» |

— Такое тоже было, да.

— Но вот в 89-м году, когда уже на Родину насовсем приехали, что ощущали: сердце учащенно билось или просто усталость была — от груза борьбы и страданий?

— 89-й год — это уже перестройка, чувство свободы... Еще до меня крымские татары в Крым ринулись, мы тоже маленький домик приобрели, но там уже, можно сказать, второй фронт открылся: все равно жесткое сопротивление было, не прописывали, во многих городах круглосуточные пикеты с требованием прописки стояли, почти по всему Крыму — марши, голодовки, демонстрации проходили...

Я в это движение сразу влился — за месяц до моего приезда в Крым у нас всесоюзное совещание активистов прошло, и мы единую организацию создали, которая ОКНД — Организация крымско-татарского национального движения называлась, а меня председателем избрали, а поскольку Крым одним из важных фронтов был, где быстрее всего события развивались, соответственно, решили, что мне лучше туда переехать, и я переехал.

«ОТРИЦАТЬ, ЧТО МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ ПРЕДМЕТ ЗНАЕТ, НЕЛЬЗЯ, НО ЗНАТЬ ПРЕДМЕТ — НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ УБЕЖДЕННЫМ МАРКСИСТОМ»

— В свое время вы токарем на Ташкентском авиационном заводе работали...

— ...угу...

— ...а затем в Советской Армии служить отказались и первый раз были осуждены. В солдаты по идеологическим причинам не захотели?

— Ну, меня же сначала из института исключили...

— За что?

— Собрание, помню, созвали — комсомольско-партийно-преподавательского состава, а для меня неожиданностью это было, потому что просто на лекции сидел, и вдруг к ректору сказали зайти.

— Какой это институт был?

— Ирригации и инженеров механизации сельского хозяйства — только в такие нам можно было поступать...

Захожу, в общем, в огромный кабинет, человек 40-50 сидят — все начальство, и разбор дела моего начинается. Выступает проректор, говорит, что в городе группы молодых людей появились, которые собираются, неправильно ленинскую национальную политику трактуют, разговоры, порочащие советскую власть, нашу систему мудрую, допускают, и среди них, к сожалению, наш студент оказался — он антисоветский националистический опус написал, который «Краткий исторический очерк тюркской культуры в Крыму» называется, где неправильно, с антисоветской позиции, история излагается. Кроме того, этот студент молодежь собирает, разные маевки устраивает, а под видом этих маевок антисоветские сборища проходят.

— А собирали маевки?

— Было такое, ну, и один за другим начали все выступать и что-то рассказывать — все эти речи были однообразны и заканчивались тем, что таким типам, как я, в советском вузе не место. У главного комсомольца аргумент был железный, он сказал: «В нашем институте, где семь с половиной тысяч человек обучаются, Джемилев единственный, кто вступить в комсомол отказался!» (хотя он соврал — еще одна девочка отказалась, Селиванова Танечка).

Также крымского татарина нашли, который уверял, что историю крымских татар знает, но из настоящих источников, а не от таких отщепенцев, как я (улыбается), что ему стыдно, что я его соотечественник... В общем, преподаватели вроде неплохо ко мне относились, а тут вдруг оказалось, что самый нехороший я человек.

Там и преподаватель марксистско-ленинской философии Иноятов присутствовал, который меня всегда в пример ставил: «Посмотрите, как хорошо он готовится!

Почему другие, как Мустафа Джемилев, не могут?», и когда очередь до него дошла, я думал: ну, может, этот пару слов скажет хороших... Ничего подобного! — но интересную вещь одну произнес: «Отрицать, что Мустафа Джемилев предмет знает, нельзя, но знать предмет — не значит быть убежденным марксистом. Если внимание обратить на то, как конспекты он пишет, бросается в глаза то, что от марксистской идеологии он отстраняется. Излагает-то все правильно, но пометки везде делает: «как утверждает марксизм», «как считают коммунисты» — дистанцируется, и потом, часто провокационные вопросы на лекциях задает».

Хотя много подобных вопросов я ему не задавал, однажды, помню, он о преимуществах социалистической системы над капиталистической рассказывал и в пример Германию приводил: «Посмотрите, товарищи, как хорошо и счастливо живут в ГДР и как трудящиеся в ФРГ страдают, так что не в национальности дело, а в строе — социалистический всем счастье и благополучие обеспечивает». Ну и тут я руку поднял: «Согласно статистике, когда разделение Германии на Восточную и Западную произошло, в восточной части, которая под контролем Советского Союза находится, 23 миллиона человек проживало, а в Западной — 47 миллионов, и к моменту построения Берлинской стены, когда можно было еще туда-сюда перемещаться...

— ...население ГДР сократилось...

— ...до 17 миллионов, а в Западной Германии аж 53 оказалось. Я понимаю, что, как вы говорили, недобитые фашисты туда перебегали, но почему трудящиеся из Западной Германии в Восточную не спешили?». Он что-то промямлил, мол, это такой сложный вопрос, что лучше на перемене подойдите — и я подробно все объясню. Ну, я и пошел — понадеялся, а он мне: «Еще раз такой вопрос мне задашь!..» (грозит кулаком).

...Когда на том разборе полетов мне слово дали, я в первую очередь на соотечественника своего наехал: «Вы, значит, в качестве примера хорошего крымского татарина вот этого парня мне привели? Напомню вам в таком случае великого узбекского поэта слова: «Если ты человек, не называй человеком того, кто предает свой народ». Завтра и вас он предаст, а что касается обвинений, то вы бы хоть название моей работы прочли внимательно: «Краткий исторический очерк тюркской культуры в Крыму в XIII-XVIII веках» — тогда советской властью еще и не пахло!». Никто не читал, а все судят!

В общем, не дали они мне договорить: «Сядь!» — велели, потом выйти приказали... Я вышел, а комиссия решение должна была принять, но, видимо, оно уже было готово, потому что через пять минут все заходить начали, но перед этим интересный произошел эпизод. Подходит ко мне преподаватель — Селяметов Мемет Селяметович: фамилия и имя крымского татарина, но, что он наш, мы не думали. Он нелюдимым был, не очень общительным, и для него ценность студента в том заключалась, насколько он гидравлику знает. Селяметов завкафедрой гидравлики был, а поскольку у меня по этому предмету знания ниже среднего были, я для него был ноль, он вообще меня не замечал, а тут прямо ко мне подошел, протянул руку (что вообще между преподавателями и студентами было не принято) и сказал: «Вы не подумайте, что я из этой компании, — я даже не в курсе был, зачем меня сюда позвали. Я не крымский татарин — я караим, но то, что здесь говорилось, просто возмутительно! Чем я могу вам помочь?». Я: «Они, видимо, будут из института меня изгонять, но не по политическим мотивам — что-нибудь другое придумают, а гидравлику я не сдал...». — «Зачетка у вас с собой?». Я достал — и он прямо на колене там написал: «Хорошо», а у меня в жизни столько не было — максимум, что по этому предмету получал, — удовлетворительно! Отдал он мне зачетку, еще раз руку пожал...

«СЛУЖИТЬ В ВАШЕЙ АРМИИ Я НЕ БУДУ, И ВООБЩЕ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР У МЕНЯ, ПОХОЖЕ, ВРАГОВ НЕТ, ДА И РОДИНЫ, ЧТОБЫ ЕЕ ЗАЩИЩАТЬ, ТОЖЕ...»

— Были люди!

— Да, и моральную поддержку оказывали... Ну, когда снова все появились, смотрю: ректор рядом с Алексеем Михалычем, полковником КГБ, сидит, который как раз борьбу с крымско-татарским национальным движением курировал, и что интересно: когда разборки шли, его не было (я у двери стоял и его не видел), и тут вдруг он — за перегородкой, видимо, слушал.

Подошел, в общем, я и не к ректору, а к нему обратился: «Ну, и чего решили?». — «А почему вы у меня спрашиваете? — вон ректор решает». Тот: «Мы вот тут к выводу пришли: если заявление о том, что раскаиваетесь, сожалеете, напишете, еще подумаем, оставить вас в институте или нет». Я ответил: «Ладно, чтобы в глубокие размышления вас не ввергать... Когда можно документы свои получить?». — «Да хоть сейчас!» — ректор ответил: повернулся и быстро вышел. Может, и хорошо, что так, а то во мне злоба начала закипать — мог что-то ему брякнуть, а так только гэбисту сказал: «Поздравляю вас с очередной победой над контрреволюцией!», развернулся и к двери направился. Вслед то ли «гадина», то ли «гнида» услышал — после этого меня в военкомат сразу вызвали, правда, не сразу. Я еще потом к завкафедрой марксизма-ленинизма зашел...

— ...Иноятову...

— ...да, и сказал: «Основной аргумент, почему мне нельзя в институте учиться, в том состоит, что я будто бы дурно на студентов влияю, так давайте на заочное отделение перейду — раз в полгода приходишь, никого особо не видишь...». Он на спинку кресла откинулся: «Ну, знаете ли, наш институт инженеров — строителей коммунизма готовит, а строитель коммунизма из вас какой?» — вот так, на полном серьезе (смеется). Я молчу, а он как взорвался: «Ну что, героя из себя строим?

Сказал бы: «Раскаиваюсь» — тебе же диплом получить надо!». Я ему: «Слушайте, вы ведь сами учили: всегда надо искренним быть, говорить только то, что думаешь, не лицемерить — вот я и старался». Он на меня так посмотрел...

— «Дурак ты, дурак!», да?

— (Смеется). Вроде того...

— Какой это курс был?

— Третий, а потом я произнес: «Ну ладно, каждый своей дорогой пойдет» — встал, и уже при выходе он окликнул меня: «Стой! Ничего я не гарантирую, но с заочным отделением потолковать попробую — зайди через три дня». Я, как он сказал, зашел, и Иноятов обрадовал, что с проректором по заочной форме обучения договорился и я могу документы туда оформлять.

|

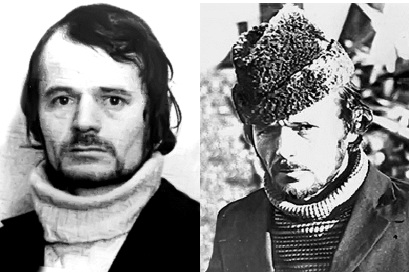

| С одним из основателей диссидентского движения в СССР Владимиром Буковским, которого в 1976 году обменяли на чилийского политзаключенного, лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. «Я испугался, что меня тоже, наверное, хотят выдворить, но меня этапировали...» |

— Все-таки позицию уважали?

— (Улыбается). Я документы пошел сдавать, а там попросили: «Ну, лето уже, лучше в 10-х числах сентября придите — сейчас-то в отпусках все». Я и ушел оттуда, в проектный институт чертежником устроился, а когда в первых числах сентября вернулся, мне сообщили: «За неявку для оформления документов и академическую задолженность вы отчислены». — «Никакой задолженности у меня нет! — возмутился я. — Вы же в середине сентября сказали прийти, а сейчас только начало...». — «Нет, все, уже приказ есть» — так и отчислили, но я в Москву поехал, обжаловал...

Наш институт к Министерству сельского хозяйства СССР относился, а там такой украинец Бабенко был, управлением по высшему сельскохозяйственному образованию заведовал. Сначала свое заявление ему я направил — с протестом против того, что необоснованно отчислили, а потом сам в столицу поехал. Он сказал: «Мы ваше заявление получили и уже ответ подготовили». — «Какой?». — «Мы считаем, что отчислили вас неправильно, и соответствующее письмо направили, чтобы ректорат свое решение пересмотрел. Кстати, вчера ваш ректор приезжал, доказывал, что он прав, и мы ему то же самое сказали». Я: «И что же вы написали?». — «Что просим решение пересмотреть». — «Но они пересмотрят и снова доложат вам, что правы, потому что дело ведь не в учебе, тут КГБ замешан». — «Ну, ректор ваш тоже говорил, что вы антисоветчик, а мы ответили ему, что политикой другие органы должны заниматься, ваше дело — знания давать, так что они вас восстановят». Ну, я радостный оттуда ушел, по пути в город Мелекесс в Ульяновской области заехал, заочно на физический факультет местного института поступил...

— ...на всякий случай...

— ...да, потому что в армию уже повестка пришла, и когда обеспечил себе, так сказать, алиби, думал, что все, служба мне не грозит, но... В Ташкенте, как я и ожидал, мне разъяснили: «Пришло из Москвы письмо, чтобы решение пересмотреть, мы это сделали и к выводу пришли, что правильно вас отчислили» — и вскоре новая повестка пришла: тогда-то с вещами в военкомат явиться. Я военкому сказал: «Слушайте, я вас не пойму: в институте мне учиться нельзя, потому что неблагонадежный, а вы автомат в руки дать мне собираетесь?». Тот улыбнулся: «А кто вам сказал, что именно автомат доверят? Вам лопату дадут». — «Ну, — говорю, — тем более служить в вашей армии я не буду, и вообще, за пределами СССР у меня, похоже, врагов нет, да и Родины, чтобы ее защищать, тоже...».

Прямо на повестке написал, что служить отказываюсь, и сразу уголовное дело против меня возбудили — за уклонение от призыва. Я: «А чего вы, собственно, возбуждаете? Ну и что, что в Ташкенте не восстанавливают — я в другом уже вузе учусь» — и выписку из приказа им показал. Сначала они озадачены были: «Ничего не знаем! Нам велели дело открыть — мы открыли», а потом, через полмесяца, и из того института приказ об отчислении пришел (улыбается) — и тогда первый срок мне дали.

— Сколько?

— Полтора года.

— И куда вы сидеть поехали?

— Под Ташкентом лагерь Куйлюк находился... В то время там уже несколько политических — крымских татар, за участие в демонстрациях арестованных, было, и как раз когда я сидел, в 66-м, Указ Президиума Верховного Совета СССР о внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и других союзных республик вышел, а там статья 190, пункт 3 — «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»: так митинги и демонстрации квалифицировали. Также статья 190, пункт 3 значилась: «Распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский общественный строй» за составление и распространение документов, порочащих государство и его политическую систему, — по этим статьям людей уже десятками сажать начали.

«В ЛАГЕРЯХ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО ИМЕЛОСЬ — ПО «КНИГА — ПОЧТОЙ» КНИЖКИ ПОЛУЧАТЬ»

— Вы один из самых знаменитых в Советском Союзе политзаключенных и, в частности, своей несгибаемостью известны: мне о вас и Натан Щаранский в Иерусалиме, и Владимир Буковский в Кембридже под Лондоном рассказывали — в истории диссидентского движения фигура вы легендарная! Семь раз вы судимы, 15 лет по тюрьмам и лагерям скитались, в Магаданской области сидели, в Якутии — где еще?

— Первый срок, как уже сказал, в Узбекистане, потом в Западной Сибири, в Омске, затем Петропавловск был в Казахстане, Приморский край, место, которое «трижды пограничьем» называется (там Корея, Япония и Китай граничат), а после уже Якутия была и, наконец, Магадан.

— 15 лет вы в разных уголках, не самых лучших (хотел советской Родины сказать, но потом вспомнил, что Родины у вас не было), отсидели, а какие там были условия?

— Всюду разные. В основном, поскольку подоплека политическая, наиболее тяжелую работу старались давать и постоянно придирались: круглосуточный надзор, изнуряющий труд, если что-то не так — в изолятор...

— Чем именно вы занимались?

— В Узбекистане цеха были разные, во время второго срока ткацкий был цех, во время третьего — фабрика, там разные грузы таскали... Самым тяжелым последний был срок, предпоследний, вернее, последний отбывать не пришлось. Уголовное дело в седьмой раз возбудили, я где-то полтора месяца в Магаданской тюрьме просидел, а потом закрытым судом судили, но до этого три года в поселке Уптар в 40 километрах от Магадана провел, где керамзитобетонные блоки делали: сперва их отливают, потом пропарка, таскаешь, грузишь... Я подсчитал: в день 12 тонн перетаскивать приходилось, и, главное, ты тягаешь, а возле тебя два мордоворота стоят и внимательно смотрят, выполняешь ты план или нет. Если не выполнил, во-первых, резкое снижение пайка следует, во-вторых, если несколько раз не выполнил, в изолятор бросают, а оттуда выходишь, еле ноги волочишь и тем более с планом справляться не можешь: замкнутый круг.

— В СИЗО и на зонах вас били?

— Бить не били, но придирались буквально ко всему, в изолятор сажали. Ну, изолятор — это такое дело, там холод, голод...

— ...крысы...

— Не-е-ет, крысы не выдержат! (Смеется).

— Признаюсь, Натан Щаранский в ходе нашего интервью меня поразил. Казалось бы, экс-вице-премьер Израиля, министром промышленности и торговли, а также внутренних дел и строительства был, мог бы себе что-то позволить, а он пешочком пришел, без машины, в бейсболке, тенниске затрапезной какой-то, сандалиях... Я удивился, а он пояснил: «В тюрьме хорошо разницу между подлинными ценностями и мнимыми понимаешь, и знаете, в чем один из важнейших уроков состоит, который я там усвоил? Ценно лишь то, что унести можешь с собой и в себе, потому что ничего больше тебе все равно не дадут. Любая привязанность к каким бы то ни было вещам в итоге становится слабостью: у тебя могут отобрать все, что угодно»...

— У меня вещи всегда были — много книг... В лагерях одно преимущество имелось, право такое — по «Книга — почтой» книжки получать...

— ...самообразовываться...

— ...да, и все они у меня накапливались, поэтому были грузом, вообще-то. Когда из Приморского края в 77-м году меня неожиданно этапировали, а как раз перед этим Буковского...

— ...хулигана...

— ...точно, обменяли на Корвалана, я испугался, что меня тоже, наверное, хотят выдворить, потому что наша диаспора в то время усиленно над этим работала. К Сухарто...

— ...индонезийскому президенту...

— ...обращались и к Садату — египетскому: у них там несколько коммунистов сидели, и их просили, мол, какого-то на Мустафу Джемилева меняйте (смеется), но меня этапировали, в самолет посадили и повезли, оказывается, в Узбекистан.

Помню, у меня две такие большие сумки с книгами, в наручниках сижу, а пассажиры-то не знают, кто с ними летит. Спереди двое конвойных, сзади и рядом, а я на проходе, и через проход узбек, который тоже в Ташкент летит, спрашивает: «Можно вашу книгу посмотреть?». Я: «Пожалуйста». — «Но я же сам не возьму, подайте», и я ему руки показываю — у него сразу глаза вот такие стали! Сориентировался, правда, он моментально: «Чем могу быть полезен?». Конвойные спали, мы тихо по-узбекски разговаривали, и я попросил: «Телефон запишите». — «Говорите, я запомню». — «Хорошо. Как долетим, сообщите, что меня в Ташкент привезли» — и он, спасибо ему, так и сделал.

Когда прилетел, сначала меня в КГБ привезли, но двери «воронка» не открывали, час-полтора продержали — и в ташкентскую тюрьму отправили, в спецотдел, а это конец моего срока был, и на следующий же день возле тюрьмы огромная толпа крымских татар собралась: «Где Мустафа? Хотим свидания с ним!» — все друзья, родственники... Молодец узбек, дозвонился! (Улыбается).

|

| С одним из основателей диссидентского движения в СССР Владимиром Буковским, которого в 1976 году обменяли на чилийского политзаключенного, лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. «Я испугался, что меня тоже, наверное, хотят выдворить, но меня этапировали...» |

«ВТОРАЯ, САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ, МОЯ ГОЛОДОВКА 303 ДНЯ В ОМСКОЙ ТЮРЬМЕ ПРОДОЛЖАЛАСЬ»

— Голодать в лагерях вам приходилось?

— К сожалению, мелкие свои права отстаивать можно было только таким способом, и хотя кто-то, чтобы внимание общественности привлечь, вены себе режет, в основном голодают.

— Вы голодовку много раз объявляли?

— Первая длительная на втором процессе была. Нас судили втроем: Илью Габая, московского поэта, Петра Григоренко...

— ...генерала...

— ...и меня, правда, генерала потом отделили — решили в дурдом отправить, и вот голодовку я объявил — четкую такую, на 30 дней, без всяких условий...

— Сухую?

— Нет, без условий — сказал только, что объявляю ее в знак протеста против беззакония советской власти, преследования людей за инакомыслие, и месяц выдержал.

— Насильно кормили?

— Правило там такое: на пятые, шестые или седьмые сутки приходит врач и проверяет — если изо рта трупный запах идет...

— ...ацетон?..

— ...да, принудительное кормление осуществляют: рот расширителем раскрывают и через шланг определенное количество калорий вливают — 2600, по-моему. Ну, безусловно, воруют, тем не менее, чтобы жизнь поддерживать, этого хватает, а потом, если они видели, что человеку все равно недостаточно, таять он начинает, уколы глюкозы делали.

30 дней, в общем, я продержался, но вот что интересно... Когда они истекли, положенную пайку мне дали — полбуханки черного хлеба и такой шмат (показывает) кильки — и в общую камеру с уголовниками отправили...

— ...с уголовниками...

— ...ну да, мою статью всегда с ними держали, а уголовники же слышали, что такой политический есть, который голодовку держит, и как только увидели у меня в руках эту пайку и кильку, сразу же отобрали. «Если сейчас это съешь, — сказали, — сразу умрешь!». Им передачи передавали: сгущенное молоко, еще что-то — и этими «деликатесами» они меня месяц отхаживали, чтобы в себя пришел.

— За эти 15 лет вы в лагерях когда-нибудь с жизнью прощались?

— Было такое. Вторая, самая длительная, моя голодовка 303 дня в омской тюрьме продолжалась...

— Сколько, простите, дней?

— 303.

— Это же год почти!

— 10 месяцев, и уже информация о том, что я умер, распространилась, в Турции в мечетях меня отпевали, люди демонстрации устраивали, требовали убийц Мустафы Джемилева к уголовной ответственности привлечь... Полная изоляция же была: родственники никакой информации обо мне не имели.

— Какой это год?

— 74-75-й, и тогда страх был, что вдруг не выдержу и начну есть, но у меня под рукой лезвие было припрятанное, и я думал: «Если уж сил голодовку держать не хватит, по крайней мере, вены себе перережу».

— И перерезали бы?

— Настоящая трагедия была, когда во время очередного шмона это лезвие у меня забрали!

— Морально, однако, вы были к такому шагу готовы?

— Абсолютно! Во-первых, регулярно мне говорили: вот этот орган отказал, тот отказал, надо голодовку снять, иначе умрете — и я думал: если органы не работают, что я за жилец, зачем вообще такая жизнь?

Тем не менее через 10 месяцев судебный процесс состоялся, правда, до этого меня к психиатрам возили — с целью психически невменяемым объявить. Меня профессора Беглова и Меерзон опрашивали, и когда эта Беглова вышла, я у Меерзона спросил: «У вас задача какая — умалишенным меня признать?». Он удивился: «С чего вы взяли?». — «Ну, из практики знаю: многих политических, когда судить не хотят, психически больными делают». — «А кого вы имеете в виду?». — «Григоренко, например». Он согласился: «Знаю такое дело, но вам слово даю: никто на меня влияния не окажет — только то заключение подпишу, к которому приду лично как врач».

Потом женщина-психиатр вернулась, и они начали вопросы мне задавать, довольно примитивные: «Вы знаете, за что вас преследуют?». Я: «Да, статья такая-то, за то-то». — «Из материалов дела видно, что вы возвращения в Крым добиваетесь, а точка зрения советского правительства вам известна?». — «Да». — «И какова она?». — «Что этого делать не следует». — «Понятно, то есть вы, несмотря на мнение правительства, все равно возвращения добиваетесь? Не предполагали, что за это могут арестовать, посадить?». — «Предполагал». — «В деле значится, что вы переписку с Сахаровым, Солженицыным поддерживали, а вам известно, как советская власть к ним относится?». — «Да». — «И как?». — «Как к нехорошим людям». — «А допускали ли вы, что из-за связей с этими антисоветчиками репрессии и на вас могут распространиться?». — «Разумеется». — «И вы нормальным себя считаете? По-вашему, вменяемый человек стал бы вести себя так, как вы?». Ну, тут взял я и ляпнул: «Если так рассуждать, то и ваш великий вождь, очевидно...

— ...маленько был не в себе...

— ...да, того! Он же, наверное, знал, что его не будут по лысине гладить за то, что против режима царского выступает?» — и тут я попался: это же мания величия в чистом виде! Меерзон мне сразу: «А-а-а, так вы себя с Лениным сравниваете?». Елки зеленые! «Да вы что?! — я поправился. — Ленин под носом у царского правительства газету «Искра» выпускал, а мы не успеем что-то нацарапать — уже КГБ знает: куда нам до него?».

Потом из кабинета меня вывели, и надеяться было особо не на что, но в заключении я прочел: «Дает четкие ответы, отстаивает собственные, и хотя неправильные, но убеждения, за действия свои отвечает и предстать перед судом готов». Позже я узнал, что, оказывается, между докторами Бегловой и Меерзоном острая полемика возникла: он твердил, что я все-таки психически здоров, а та стерва добивалась, чтобы меня в дурдом отправили.

— А на зоне лучше, чем в дурдоме?

— Конечно: там хоть конкретный твой срок есть, который ты отсидишь — и на свободу выйдешь, и люди вокруг адекватные, а в дурдоме могут и нормального невменяемым сделать.

(Окончание в следующем номере)

Боец Нацгвардии, в целях безопасности попросивший не называть его имени: «Информация о 363 погибших — ложь. В АТО убито не менее четырех тысяч военных»

Боец Нацгвардии, в целях безопасности попросивший не называть его имени: «Информация о 363 погибших — ложь. В АТО убито не менее четырех тысяч военных» Валерия НОВОДВОРСКАЯ: «Путин — чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист: мстительный и жестокий, порождение той самой советской тени, из которой он вышел»

Валерия НОВОДВОРСКАЯ: «Путин — чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист: мстительный и жестокий, порождение той самой советской тени, из которой он вышел» Диссидент, правозащитник, экс-председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ: «Когда 10 месяцев голодал, страх был, что вдруг не выдержу и начну есть, но у меня под рукой лезвие было припрятанное, и я думал: «Если уж сил голодовку держать не хватит, то, по крайней мере, вены себе перережу»

Диссидент, правозащитник, экс-председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ: «Когда 10 месяцев голодал, страх был, что вдруг не выдержу и начну есть, но у меня под рукой лезвие было припрятанное, и я думал: «Если уж сил голодовку держать не хватит, то, по крайней мере, вены себе перережу» Жена легендарного поэта-шестидесятника Роберта Рождественского Алла КИРЕЕВА: «Мама Жени Евтушенко всегда ему говорила: «Вот если бы ты на Алле женился, давно бы лауреатом Ленинской премии стал. Она меня очень любила, а Женя — нет: ему бы цветочек сорвать…»

Жена легендарного поэта-шестидесятника Роберта Рождественского Алла КИРЕЕВА: «Мама Жени Евтушенко всегда ему говорила: «Вот если бы ты на Алле женился, давно бы лауреатом Ленинской премии стал. Она меня очень любила, а Женя — нет: ему бы цветочек сорвать…» Ненависть бесплодна

Ненависть бесплодна Русская писательница, живущая в Израиле, Дина РУБИНА: «Мне омерзительно насилие и нападение на соседнее государство, омерзительна любая аннексия чужой территории»

Русская писательница, живущая в Израиле, Дина РУБИНА: «Мне омерзительно насилие и нападение на соседнее государство, омерзительна любая аннексия чужой территории» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги