По тундре, по железной дороге...

Нас с младшим братом - мне было 19 лет, ему 17 - арестовали, как тысячи других ни в чем не повинных людей в 1947-м, когда Западная Украина содрогнулась от сталинского террора. Судил нас военный трибунал МВД по статье 54-1а (измена Родине), 54-11 (пропаганда и агитация). Многих слов мы еще не понимали, потому что дело слушалось на русском, а не на родном украинском языке. На скамье подсудимых оказались 10 человек, едва знакомых друг с другом (лишь один из них Василий Домчак жил у нас на квартире и учился в музыкальной школе по классу скрипки). Прокурор представил нас как сплоченную организованную группу украинских националистов, как военных политических преступников. Самый старший по возрасту получил расстрел, двое - по 15 лет каторги, мой брат Тарас и его друзья - по 10 лет. Мне дали 20 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей).

Как только зачитали приговор, нам тут же надели наручники и отправили по камерам. После месячного заточения в Стрыйской тюрьме отправили на этап. Маршировали мы с братом по родному городу. До самого вокзала нас сопровождало много людей: родители, родственники, друзья - не только наши, но и всех остальных заключенных. Мы шли, как победители, и даже улыбались. Это был последний взгляд на вольную жизнь.

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ НАС ПОДЖИДАЛИ «ГОЛОДНЫЕ ВОЛКИ»

Львовский центральный пересыльный пункт в районе Замартынова показался нам настоящим концлагерем. Туда была подведена железная дорога, где формировали эшелоны для отправки заключенных в глубь России. Там без пищи, на одном кипятке и сухарях, прямо под открытым небом нас продержали почти неделю. Потом мы прошли очень тщательную проверку и обыск. Нас заставили раздеться донага и присесть. В пульмановские вагоны погрузили ровно по 100 человек и огласили требования к дисциплине в пути следования. Зазвенели замки, затихли вдали лай собак и крики солдат - мы тронулись.

Товарняк шел медленно, вне расписания, с длительными остановками в тупиках на отдельных станциях. Опишу одну из ежедневных процедур, которую мои товарищи по несчастью окрестили утренней физзарядкой.

Охрана открывала вагон, и в него заходили несколько солдат с деревянными кувалдами, предназначенными для обследования вагонов. Всех зеков сгоняли в одну сторону вагона и заставляли бежать в противоположную под ударами, ведя таким образом счет. Благодаря моей молодости я уворачивался от тычков, но некоторым эта «процедура» еще долго напоминала о себе синяками. После такой ежедневной проверки в вагоне долго не стихали жалобы, стоны и смех.

|

| Карта сталинских концлагерей, располагавшихся вдоль строящихся железных дорог Хановей — Мульда, Чум — Салехард, Воркута — Хальмер-Ю |

Мы двигались все дальше и дальше на север. Прошло недели полторы, прежде чем раздался долгий хриплый гудок паровоза, похожий на волчий вой. Несколько раз нас встряхнуло сильным толчком, затем поезд остановился, еще раз дернулся назад и вперед, как будто давая понять - это тупик, дальше дороги нет.

Сентябрь 1947 года выдался дождливым. Все вокруг было затянуто сплошным туманом, дул не очень сильный ветер. Люди жались ближе друг к другу, чтобы согреться. Я был пока неплохо одет и ощущал холод не так сильно, как другие, поэтому не рвался в середину - не позволяла скромность, а может, жалость к старикам и больным, другим людям, совсем раздетым. На протяжении всей моей жизни я всегда оказывался крайним.

Нас несколько раз, как скот, пересчитали: один конвой сдал, другой принял - и до свидания! С этой минуты мы стали строителями железной дороги Хановей - Мульда. Нас уже ждали несколько вагонов с инструментами: лопаты, кирки, ломы, колеса для тачек, черенки, дранка... Все это по одному предмету вручили каждому из заключенных. Двинулись в путь со строгими предупреждениями: «Невыполнение требований конвоя карается применением оружия. Шаг влево, шаг вправо считаются побегом, стреляем без предупреждения!». Вскоре эти угрозы стали привычными, и мы с насмешкой добавляли еще «прыжок вверх».

Наша колонна двигалась на север по заранее отмеченной колышками трассе. Даже сама природа навевала тоску: тундра, покрытая карликовой березкой, исчезала где-то в тумане, не видно было даже неба. Мы шли, еще не зная, что многие несут свои кости лишь для того, чтобы вскоре бросить их в вечную мерзлоту Заполярного круга.

Через пять километров мы добрались до нескольких недостроенных деревянных бараков, обтянутых как попало в два ряда колючей проволокой, и с двумя вышками (их еще называли «попки»), торчавшими по углам. Этот лагерь именовался одиннадцатым. Следующий был двенадцатым, почти на таком же расстоянии находился тринадцатый... По слухам, их количество доходило до 20-ти. Все это был один строительный железнодорожный комплекс, растянувшийся на 28 километров.

Сколько мы простояли с отборкой, сортировкой и проверкой, сказать сложно. Порядок был такой: при входе на территорию зоны и выходе из нее зачитывали фамилию, а заключенный выкрикивал имя, отчество, год рождения, статью, срок и дату окончания срока, которые должен был знать, как «Отче наш». После отборки на остающихся передавали карточки чуть больше спичечной коробочки - их конвой держал в тряпочных мешочках. А само дело переправлялось спецсвязью органами внутренних дел и хранилось в оперативном отделе.

Мы миновали 12-й лагерь. Сколько предстояло еще топать, для меня оставалось загадкой. Постепенно стемнело, утихли голоса, устали люди. Наконец мы подошли к следующей колонии, и вдруг я услышал свою фамилию. Внутри заколотило, я засуетился, что-то бормоча под нос. Затем вышел из строя, бросил свою палку в кучу, куда сбрасывали весь инструмент. Я был бесконечно рад, что дальше не придется идти. Мы еще долго стояли, смотрели вслед тем, кто двинулся дальше на север. А на территории зоны, за проволокой, нас уже поджидали «голодные волки».

БИЛИ ТАК, ЧТО СВОИМ ВЕСОМ Я ПРОЛОМИЛ ПЕРЕГОРОДКУ

Я попал в 13-й - самый несчастливый лагерь. Это была зона строгого режима, предназначенная в основном для сверхсрочников, то есть «двадцатипятилетников», и тех, кому отменили смертную казнь. Туда были брошены самые опасные «преступники», и сталинские «сторожевые псы» с ними не церемонились. Осмелюсь даже сказать, что это был настоящий концлагерь, пострашнее, чем в гитлеровской Германии. У фашистов люди гибли в газовых камерах, у нас - от морозов, отсутствия дров и теплой одежды. У них - колючая проволока в 10 рядов с пропущенным током высокого напряжения, сигнализацией, у нас электричества не было вовсе.

Человек, бежавший из фашистского лагеря, рисковал сгореть под напряжением, но мог и обрести свободу - в нашем случае никаких шансов не было: беглец погибал мучительной смертью в объятиях тундры или тайги. Если даже он прошел эти барьеры, его задерживали местные жители, за пойманного зека получавшие бутылку водки или несколько пачек махорки. Некоторые заключенные в фашистских концлагерях ухитрялись приобретать радиоприемники, а у нас не могли скрыть даже булавку. Разница была еще и в том, что там была жесткая, а у нас «гуманная система уничтожения» человечества.

Нас по одному стали пропускать через вахту. При этом производили тщательный обыск, отнимая все, что сочли лишним. Едва я шагнул в исправительно-трудовую колонию, как подскочили «дружки». К счастью, мне удалось сориентироваться и в потемках ускользнуть. Со стороны наблюдал, как начался грабеж: отнимали сумки, снимали одежду, шапки, сапоги, шарили по карманам.

Я каким-то чудом сумел избежать лишних потерь: благодаря темноте отбился от главной группы, спрятался в чужом бараке, залез под нары и начал менять декорацию. Сапоги вымазал глиной (в бараках полы не предусмотрены), одеяло порвал на три части: у меня получились теплые портянки и квадратный шарф, которым я прикрывал плечи и грудь под бушлатом гражданского фасона. Надел на себя запасные кальсоны и рубашки. Все это делал осторожно, медленно и долго, так как наверху спали люди. Зубную пасту, щетку и еще кое-какие вещи зарыл тут же под собой в землю. Вещмешком перевязал живот, сжевал последние сухари, которые выдали нам сухим пайком на дорогу, поспал и наутро вылез из-под нар и пошел искать своих, как монах, с пустыми руками.

Несколько слов об условиях, в которых жили заключенные. Барак - это сарай, сколоченный из щитов, длиной 50 и более метров, с нарами в два яруса. Обогревался печкой, сделанной из бочки. Когда ее топят, в помещении стоит удушливый смрад немытых тел, с потолка капает вода, а стены покрываются инеем. Люди, возвращаясь с работы мокрыми, не успевали обсушиться и мокрыми снова шли на работу. В каждый барак набивалось до 500 человек. Многие не выдерживали, но об этом чуть позже.

Пока я путался между бараками, началась утренняя поверка. Подгоняемые криками нарядчиков и надзирателей: «Выходи строиться!», из всех углов и бараков люди начали собираться в одну кучу. Для облегчения счета строились «пятерками» - в шеренги по пять человек. Не выходили на поверку только воры в законе - их считали, можно сказать, прямо в постели.

С первого дня моего ареста поверки проводились ежедневно утром и вечером, но та оставила грустные воспоминания. Меня поразило и напугало то, что люди, которые вчера прибыли, сегодня появились полураздетыми - без головных уборов и верхней одежды. Некоторые босые, без брюк - в кальсонах, а то и в трусах или в лохмотьях. Нашлись такие, кто пытался жаловаться надзору, но это было бесполезно: в функции надзирателей не входила ни защита людей, ни забота о них.

|

| Барак лагпункта № 4, Инта, 1950 год. «Барак — это сарай, сколоченный их щитов, длиной 50 и более метров, с нарами в два яруса, обогревался печкой, сделанной из бочки. Когда ее топят, в помещении стоит удушливый смрад немытых тел, с потолка капает вода, а стены покрываются инеем. В каждый барак набивалось до 500 человек» |

Шла вторая неделя лагерной жизни, с каждым днем становилось все хуже и хуже. Как-то раз забежал в барак немножко отдохнуть, сел на нары, прижался к стенке, опустил голову и задремал. Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Это был один из прислужников воров. Хриплым голосом - он говорил, как «рваный репродуктор», - этот «шакал» стал расспрашивать, откуда я, сколько лет, есть ли родители, а сам тщательно осматривал меня.

На моей шее висела простая цепочка с крестиком, которую в последнюю встречу подарила мама. Он сунул мне руку за пазуху, обнаружил его там и заставил снять. Но этого ему показалось мало, и он начал ощупывать все швы на моей одежде - как будто знал, что у меня в брюках на поясе были спрятаны 10 рублей. Едва «шестерка» дотронулся до этого места, я вскочил и побежал. Кто-то из воров подставил ногу, и я упал на середину барака в грязь. Меня подхватили и начали бить, да так, что я своим весом проломил перегородку и упал в другую секцию. Забрали червонец, порвали брюки и выбросили на улицу. Это было боевое крещение.

После перенесенных побоев у меня несколько дней держалась высокая температура. На душе было так тяжело, что я впервые решил написать письмо домой. Нашел кусок серой бумаги из-под цементного мешка, взял обломок графита от карандаша, который сохранился еще из тюремной камеры, и спрятался за барак. Сел на завалинку к солнышку, вспомнил дом, родителей, брата и прежде, чем начал писать, сильно заплакал, почувствовав себя виноватым перед ними.

Письмо я почему-то решил отправить не домой, а тетке Анне, сестре отца, в деревню - видно, интуиция что-то подсказала. В том послании я просил прислать посылку и сообщить родителям о моем месте нахождения. Исписанный клочок бумаги свернул в треугольник, нацарапал адрес - графит на этой жесткой, запыленной бумаге быстро стерся. Не знаю, получили ли мою весточку родные, скорее всего, это был просто самообман, но я очень ждал ответа.

«ТЕРМОМЕТРАМИ» НАЗЫВАЛИ БОЛЬШУЮ ПАЛКУ, КОТОРОЙ «ЛЕЧИЛИ» ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

После карантина крайне нуждающимся выдали «рабочую форму»: старые солдатские обрезанные шинели, некоторые с пятнами засохшей крови, грязные и рваные солдатские брюки, гимнастерки. В качестве обуви заключенные получили корды (их еще называли ЧТЗ - Челябинский тракторный завод), наскоро сшитые из автомобильных покрышек и оставляющие как бы автомобильный след. Ходил анекдот, что когда Красная Армия отступала, немцы удивлялись: откуда у русских взялась такая техника? Чуни шили из старых телогреек с подвязками ниже колен. Несколько дней в них можно было держаться, а потом - спасайся как можешь.

Наша бригада насчитывала 80 человек, за старшего - заключенный нашего этапа Александр Сушков. У него был шрам от левого глаза через все лицо, который придавал ему устрашающий вид. Работали по 10 часов, а когда наступила полярная ночь, еще и в потемках. На погоду - ноль внимания. Наша задача состояла в том, чтобы до больших холодов, снега и пурги снять растительной слой полосой в 30 метров и на вечную мерзлоту положить насыпь под железную дорогу. Никакой техники, кроме ломаных тачек. Лопатами прорезали длинные полосы шириной в метр, откатывали валуны в одну или другую сторону, вдавливая в землю карликовую березку.

На первый взгляд, местность казалась равнинной, а на самом деле она была изрезана большими буграми и впадинами: в некоторых местах приходилось снимать или срезать земляной покров, а в других, наоборот, поднимать, и достаточно высоко. Одновременно рыли по бокам траншеи или кюветы для стока воды и осушения местности. В самых низких и болотистых местах устанавливали бетонные кольца для прохода воды, которые сверху засыпали землей.

В общих масштабах строительства количество вложенного мной труда казалось мизерным, но для меня это был колоссальный труд сверх всяких возможностей. Полный паек (1200 граммов хлеба) полагался только тем, кто выполнял норму, а она была совершенно невыполнима. Я, как и все остальные, получал 300 граммов в сутки. Попытался с ним хитрить-мудрить, но быстро обжегся.

Как-то после ужина принес свою пайку в барак, нашел какую-то банку, налил воды, бросил соль, опустил туда кусочек мякиша, овсяную запеканку и начал варить на бочке, что стояла в бараке и обогревала помещение. К ней буквально прилипли люди, которые сушили портянки, чуни, рубашки. Когда мой суп подогрелся, - считалось, что сварился! - я начал кушать, но тут же нашлось много желающих снять пробу. В конце концов, варево у меня отняли, и спать пришлось ложиться голодным. Многие меняли пайку на махорку, которая каким-то образом поступала от солдат. Но случалось, что вместо табака в коробке от спичек оказывались опилки, сверху присыпанные махоркой.

Хлеб выпекали в 12-й колонии, а оттуда доставляли на всю стройку. Голодные заключенные, носившие мешки с хлебом на плечах, его ломали, мяли, мочили, грызли сквозь мешковину и приносили одни крошки. Зачастую пайку мы получали крошками просто в шапку, а то и сухарями, если поход оказывался неудачным. Горбушка на глаз казалась больше, сытнее, но, к сожалению, мне всегда доставалась серединка. От горечи и обиды я сразу съедал ее.

С каждым днем люди заметно худели, особенно эстонцы, литовцы - все, кто не находил выхода из этого положения. У меня начались головокружения, темнело в глазах. Жаловаться на болезнь было не только бесполезно, но и опасно. Санитары каждый день присутствовали на разводе у проходной с «термометрами» - так мы называли большую палку, которой «лечили» от всех болезней.

Попутно расскажу один случай. Погода была неважная, целый день шел дождь. Я резал растительный покров на квадраты, которыми выкладывал бока свежевырытого кювета, укрепляя их деревянными колышками. Увы, вода смывала мою работу, так что выполнить норму было невозможно. За это пайку сокращали до 80 граммов овсяной запеканки, которую приносили на обед.

По пути в лагерь наш бригадир почему-то пристал ко мне: мало того что отругал за невыполненную норму и оставленные недобитыми колышки, так еще взял и ударил меня по голове. Я упал, а он ногой толкнул меня с высокой насыпи. Помню только выстрел конвоя, а как уже оказался в зоне, не знаю. Такие расправы происходили ежедневно.

После этого случая я несколько дней не выходил на работу. Не знаю, чья это была забота, - возможно, самого бригадира. Первый день я в основном спал. Так приятно было лежать на сухих нарах, и я мысленно благодарил Бога за то, что так случилось. Дело в том, что мест в бараке не хватало и не было досок, чтобы сбить сплошные нары, поэтому спать мне приходилось под нарами, на голой земле. Считай, повезло, если успел захватить место в середине. Иногда из-за него даже возникали мелкие драки, потому что в проходах между нарами было много грязи и толкали грязными ногами.

Я всегда спешил в барак, чтобы не остаться с краю. Залезал под нары, отвязывал вещмешок, который хранил на животе. Втаптывал туда свои портянки, шапку и все это клал под голову. Отвязывал брюки и опускал чуть ниже, чтобы прикрыть ноги. Снимал с плеч кусок одеяла и прикрывал голову. По бокам лежали мои соседи, которые не имели даже такой возможности согреться и отдохнуть.

МЫ СОБИРАЛИСЬ У ПЕЧКИ И СЛУШАЛИ РАССКАЗЫ О ЕДЕ - ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ «ТРАВИТЬ БАЛАНДУ»

На второй день все ушли на работу, а мне нарядчик предложил остаться. Опустел барак, остались только воры и несколько калек. Нас заставили делать уборку: сметать грязь, выносить мусор, чистить бочку, стоявшую посреди барака. Во время этой работы раздался голос вора из угла секции: «Сынок, иди сюда!». Я несмело подошел, а у самого душа в пятках. «Опять бить будут», - думаю. Но один из них предложил мне съесть объедки и помыть посуду. Я вылизал жестянки, вырезанные из консервных банок, и сполоснул водой.

Воры ради развлечения расспрашивали, откуда я и где учился. Узнав о том, что умею рисовать, предложили изобразить что-то на стенке барака. Я взял в кочегарке сажи и белой глины. Достал из лужи воды, на полку намотал тряпку и приступил к работе. Выбрал на стене чистое место и полез мазать, а сам чуть на ногах стою, голова кружится. Нарисовал горы Карпаты, украинскую хату и старого с усами бандуриста. Может, и исчезло бы из моей памяти это произведение, если б не одна ошибка: бандурист играл на бандуре левой рукой. «Заказчики» надо мной посмеялись. Им не очень понравилась картина - они ожидали увидеть обнаженную женщину или еще что-то в этом роде. Но когда бригада вернулась с работы, у многих при виде моего творения на глазах выступили слезы. Я стоял и думал о том, что не пропал напрасно мой труд.

В дальнейшем я очень много рисовал: сажу смешивал с мелом и таким образом добивался разных оттенков. Рисовал все, что приходило на ум. Мои картинки остались на белых стенах в бараках, столовых, банях, больницах и прочих мечтах. Иногда живописью зарабатывал себе лишнюю миску баланды.

Нас называли зверями, и это было недалеко от истины. Люди ходили, как шакалы, где-то что-то выискивали, а что, если, кроме турнепса, в лагерь ничего не поступало? Собирали гнилые листья, сосали рыбьи кости. Как-то мы работали на разъезде - поднимали путь. К нам подошел чудо-самосвал, в кузове которого остались капустные листья. Никто и не заметил, что они все в цементе. Мы набросились на эти листья: какая же это была вкуснятина!

|

| Ярослав с матерью Милей Николаевной, приехавшей к сыну на свидание незадолго до его освобождения. Инта, 1956 год |

Наша «столовая» так могла называться с большой натяжкой - там стоял только один стол. Это был самый настоящий свинарник. Кушали из ржавых жестяных банок. Однажды мне очень повезло, я случайно нашел сломанную пополам алюминиевую ложку. Вот была роскошь! Многие ее брали у меня «в аренду» до тех пор, пока кто-то не украл.

В свободное время мы собирались у костра или у печки и слушали разные рассказы. Особенно любили все, что касалось еды, недаром говорят: «Голодной куме хлеб на уме». Каждый старался превзойти предыдущего рассказчика и поразить аудиторию историей о самом изысканном блюде - на лагерном языке это называлось «травить баланду». В моей памяти отпечатался дифирамб вареной печенке. Никогда не думал, что она такая вкусная, полезная и в ней столько витаминов. Мечтал, что когда закончится срок и выйду на свободу, буду питаться одной печенкой.

Стройка быстрыми темпами двигалась вперед. Когда вездеходы доставили в лагерь шпалы, дело пошло веселее. Шпалы резали на дрова. Из них также кололи дранку, которой обивали бараки, забрасывая сверху глиной, - готовились к зиме. Мы разгружали вагонетки, носили шпалы и разбрасывали их по насыпи как попало в воду, грязь, а потом на них укладывали рельсы. На вид дорога выглядела ужасно - кривая, с большими спусками и подъемами. Приходилось изрядно упираться, чтобы втолкнуть груженую вагонетку на возвышенность или, наоборот, тормозить ее на спуске. Поражаюсь, откуда у нас брались силы, чтобы тащить вдвоем такую тяжесть, преодолевая препятствия.

Одно время мне пришлось работать в паре с цыганом Морой (так, собственно говоря, называли всех цыган). Он иногда плясал перед конвоем, перед блатными, чтобы только выманить недокуренную сигарку. Мора был изможденнее и, наверное, слабее и как-то под тяжестью шпалы упал, потащив за собой и меня. Нас придавило. Удивляюсь, как только выдержали наши кости, - еле поднялись. А еще от бригадира получили нагоняй. Вряд ли я бы долго протянул при таком каторжном труде, но, к счастью, появились врачи.

Доктора тоже были из заключенных. Не знаю, понимали ли они что-либо в медицине, но работали явно по инструкции. Еще перед отправкой на строительство железной дороги Хановей - Мульда на пересыльном пункте Печоры мне по состоянию здоровья присвоили первую категорию труда, которая меня долго преследовала. Она означала, что меня можно использовать для тяжелого труда. Устроиться на более легкую работу, да еще без особого образования и с плохим знанием русского языка, было практически невозможно.

Всего существовало четыре категории. Тех, кто имел вторую, тоже отправляли на тяжелые работы. Заключенные с третьей в основном работали в зоне по хозяйственной части - это были дневальные, кочегары, возчики... Последнюю, четвертую категорию, присваивали старикам и инвалидам - их еще называли «пятой колонной». Именно в этой группе числилась вся шваль - воры в законе, суки (те, кто нарушили воровские законы), блатные (мы их называли «обосранные», так как они носили «по моде» рубашки поверх брюк, выглядывавшие из-под бушлата) и, наконец, придурки.

Во время последнего обследования мне уже можно было присвоить пятую категорию - «мумия из Печерской лавры». Очередь к врачу двигалась быстро: достаточно было только опустить брюки. Если на костях имелось еще немножко мяса, человек считался пригодным к физическому труду. У меня не было ничего, кроме кожи и костей, но для уверенности врач оттянул кожу на заднем месте, затем записал фамилию и сделал отметку. Увидев себя голышом, я и сам испугался: вместо ног торчали две палки с толстыми круглыми коленями... На следующий день всех доходяг, как нас называли, вызвали на этап с «вещами».

СОСЕДА ПО КАМЕРЕ В СТРЫЙСКОЙ ТЮРЬМЕ Я УЗНАЛ ТОЛЬКО ПО НАКОЛКЕ

Заканчивались последние дни 1947 года - фактически это была круглосуточная полярная ночь, лишь иногда скрашенная северным сиянием. Эта красота наводила грусть, тоску и еще что-то непонятное, неопределенное. Усталые, холодные и голодные, поздно вечером мы прибыли на станцию Хановей, где находился лазарет. Нас долго держали на морозе у ворот, но в конце концов, оформив по всем правилам, загнали в зону. Потом накормили и положили спать на сухие чистые голые нары.

На следующий день нам предложили помыться в бане. Это было большое прохладное помещение с нагретой в бочках водой, которую разбавляли снегом. Нас заставили полностью раздеться, сбросив одежду в общую кучу.

Выдали миску с какой-то мыльной массой, похожей на солидол. После мытья всех постригли, побрили, смазали черным, вонючим дегтем. У меня, как оказалось, выпали волосы на голове и на теле. В этом же помещении нас, раздетых, осмотрели врачи. К моему удивлению, среди них была одна женщина - стало чудно и неловко. Когда я, уходя, повернулся к врачам спиной, они на ней заметили большую зажившую рану. Женщина-врач поинтересовалась, каким образом я получил эту травму. Ее коллега, не дожидаясь ответа, предположил, что у меня след от ожога. В конце концов выяснилось, что это обычная грязь, размытая водой, и меня опять отправили в баню.

После всех процедур я оказался в одной из палат этого лазарета, в трусах и майке. Первые дни мы спали мертвым сном. Мое место было на верхних нарах, где рядом расположились еще шесть человек. Поворачивались только по команде в одну и другую сторону. Спали на голых досках и укрывались одеялами. В общей сложности в палате находилось около 50 человек. Компания подобралась приличная и достаточно веселая. Постепенно люди начали оживать, как мухи по весне. Больше стали шевелиться, промышлять, проявлять свой характер: появились кражи, мелкие драки, различные махинации, связанные в основном с питанием. Кровную пайку меняли на табак, суп - на кашу...

В рацион входило несколько граммов коричневого сырого сахара. Его чаще обменивали на соль, затем пили соленую воду и пухли. А еще рубили руки, резали пальцы, кололись иголками, травили желудки - на какие только хитрости ни пускались, чтобы удержаться еще хоть несколько дней в больнице. У меня тоже был любимый метод: перед приемом у врача я тер ладонь об ладонь, нагоняя таким образом температуру. Но медперсоналу были известны все наши ухищрения, и поэтому провести докторов удавалось редко.

Силы возвращались, появилось желание двигаться. Хотя голова еще продолжала кружиться, темнело в глазах, тряслись ноги, но и лежать было плохо - саднили раны. Как маленький ребенок, я понемногу учился ходить. Сначала по палате, придерживаясь за нары, затем по коридору. Как-то случайно встретил парнишку с такой же татуировкой на левой руке, как у меня. Очень худой, с длинными руками и впалыми от голода глазами, он выглядел, как настоящий Иисус Христос, только без бороды и волос.

Я подошел поближе и спросил: «Откуда у тебя такая наколка?». Оказалось, это мой земляк, осужденный по делу, аналогичному нашему, и мой сосед по 15-й камере в тюрьме города Стрый. В этой камере дожидались отправки на этап каторжники и люди, которым заменили смертную казнь каторжными работами. Один из сокамерников предложил сделать всем по наколке: мол, она символизирует потерянную любовь, обретение веры в Бога и свободу. Разумеется, все согласились. Нашли резину, сожгли, достали иголки, и все 20 человек получили это клеймо.

И вот, пожалуйста, встретились две наколки - людей-то узнать уже было невозможно. Мы с ним часто разговаривали, и оказалось, что он прошел ту же школу, только находился еще дальше на севере, в 17-й колонии.

Тяготы и лишения пришлось испытывать не только мне, но и моим родителям. В хмурый осенний день к нашему подъезду подъехала грузовая машина с подручными Берии, или как их еще, и забрали отца, мать и 14-летнюю сестренку. И годы спустя мать не хотела рассказывать об этих событиях, а когда вспоминала, начинала плакать. Я только знаю, что она в это время сильно болела. Родственник моей мамы Володя Шинишин - кстати, офицер Красной Армии! - как раз пришел навестить ее. Он вынес больную на руках со второго этажа в машину. Спасибо, военные сжалились и разрешили родителям захватить кое-какие вещи и продукты. Машина доставила их на железнодорожную станцию, где формировался эшелон для отправки людей в Сибирь.

Без суда и следствия тяжелобольная мать, отец и сестренка в товарном вагоне были отправлены вместе с другими в Омскую область. Они попали на север, в Ишимский район, в период самых лютых морозов: их высадили среди лесов и глубокого снега в маленькой деревушке: выживайте, как знаете!

Через некоторое время ради спасения детей они бежали без денег, без продуктов, продавая в пути последнюю одежду, и вернулись на родину. Поселились у родственников, так как квартира была разграблена и занята переселенцами из России. Отец, который имел четыре класса образования, всю жизнь с раннего детства работал сапожником. Во время войны он ремонтировал для фронта солдатские сапоги и ботинки (не служил ни в одной армии и никогда не держал в руках винтовки) и теперь вернулся к своему ремеслу. Он был спокойным и добросердечным человеком. Я очень любил его. На плечах матери лежали заботы о пропитании.

В то критическое время я даже не мог представить себе, что произошло дома. Мне никто не сообщал о беде, да это, наверное, и к лучшему. Такой моральный удар мог оказаться роковым.

НАШУ СЕМЬЮ РАСКОЛОЛИ НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ: Я - НА СЕВЕРЕ, БРАТ - В КАРАГАНДЕ, ОТЕЦ - В МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛЕСОПОВАЛЕ, МАТЬ - В ЕРЦЕВО В ЖЕНСКОМ ЛАГЕРЕ, СЕСТРЕНКА - ГДЕ ПРИДЕТСЯ

Как ни было трудно, но связь все равно поддерживалась: письма доходили по назначению - в основном через вольнонаемных. Приходили каким-то чудом ответы и даже посылки, каждая из которых была большим событием. О ней раньше всех узнавали бригадир, законники и воры. Ее вскрывали на проходной надзиратели, тут же забирая себе половину табака и сигареты, - это как закон. По пути до барака тебя сопровождала куча людей с протянутыми руками. Ты не имел права поесть, ибо голодные глаза следили за каждым твоим движением. Был единственный выход - сдать посылку ворам или бригадиру, а взамен получить лишнюю пайку хлеба или миску овсяной каши.

Хорошо, если все проходило благополучно, но зачастую счастливые получатели были избиты, ограблены или ходили с расстройством желудка от переедания. Табаком надо было угостить чуть ли не каждого, особенно в своей бригаде. Одну папиросу курили много человек, дым использовался несколько раз способом «рот в рот». Страшно было смотреть на эти сцены, и я просил Всевышнего, чтобы мое письмо не дошло до близких и чтобы не пришлось мне пережить такое «удовольствие».

...Недолго пришлось радоваться весточкам из дома - через некоторое время за побег из ссылки мою семью арестовали. Отца осудили на пять лет лагерей с конфискацией всего имущества и последующей высылкой. Такой же срок получила и мать. Лишь сестренку как малолетнюю оправдали, но это было больше чем наказание - ее оставили на произвол судьбы. Так раскололи нашу семью на пять частей. Я - на Севере, брат - в Караганде, отец - в Молотовской области на лесоповале, мать - в Ерцево в женском лагере, а сестренка - где придется. Вот и пишем друг другу письма, в которых одни слезы.

Вскоре мне опять дали первую группу и отправили еще дальше на север - в 15-ю колонию. Все очень круто изменилось - будто перевернули медаль обратной стороной. В колонии я попал на каменный карьер в бригаду Попова. Увидел те же недостроенные бараки и голые нары, только вместо железной бочки стояла кирпичная печь. Бригада была большая - около 100 человек. Работа заключалась в том, чтобы доставлять грунт и подсыпать под шпалы.

Трудились в две смены по 12 часов. В каменном карьере, в вечной мерзлоте, долбили на сопках шурфы глубиной до пяти метров, потом в лунки закладывали динамит и взрывали. Затем каменные глыбы дробили, грузили щебень на самодельные самосвалы и увозили на железную дорогу.

Возле нашей колонии намечался разъезд «Викториоли». Откуда произошло это название, я не знаю - впоследствии его переименовали в «Комсомольскую». Другая бригада уже на самой железной дороге разгружала чудо-самосвалы и делала из щебенки насыпь. Чудо-самосвалами (их еще окрестили гробами) я называл автомобили ЗИС-5, на которых были установлены два больших ящика. При помощи ломов заключенные их опрокидывали по обе стороны кузова. Чтобы вернуть ящики в исходное положение, требовалось самое малое пять человек - в общем, могила, да и только!

Рельсы вместе со шпалами поднимались вагами - в некоторых местах на высоту до пяти метров. Под них подкладывались деревянные чурки (их еще называли «мальчиками») и подсыпали щебенку. Работа медленно, но необратимо продвигалась вперед. Каждая смена отмечала, что пройден еще один этап. Мы даже мечтали о паровозе. Конечно, до этого было еще далеко, но японские автомобили, соединенные попарно и приспособленные для движения по железной дороге, уже доставляли необходимые грузы.

Наша бригада была дружная - то ли горем убитая, то ли осознавшая, что надеяться не на что. Люди работали из последних сил. Случались и смертные исходы - всего хватало. Нашим бригадиром был удивительный умный человек. Все его звали Ефимовичем, а я - дядей Сашей. Среднего роста, круглолицый, он, казалось, никогда не нервничал, изредка даже улыбался. Под хорошее настроение запевал свою любимую песню:

Где-то в небе деревья шумели,

Где-то жутко кричала сова,

По тайге заметали метели,

Занося арестантский пятак.

Мы брели из последних усилий,

На востоке вставала заря,

Гнали нас по таежной дороге,

Далеко в исправтрудлагеря.

Будем жить мы в холодных бараках,

Будем с тачкой работать в тайге,

Нас стеречь будут злые собаки,

Хоронить будут в мерзлой земле.

Много знал он разных лагерных песен. Видно было, что не первый год в заключении.

ВОССТАВШИЕ С БОЯМИ ПРОШЛИ 80 КИЛОМЕТРОВ, ОСВОБОЖДАЯ ЛАГЕРЬ ЗА ЛАГЕРЕМ

Приближался май 1948 года, а вместе с ним и самые главные события моих воспоминаний. В это время начинались «белые ночи». Кстати, в зимнее время яркие лучи солнца отражались от снега и очень плохо влияли на зрение. Многие страдали от «куриной слепоты» - глаза слезились и болели, особенно по ночам, но никаких защитных средств не предоставлялось. Только конвой был оснащен темными очками. Чтобы использовать светлое время полностью, мы работали в две смены. Мошки и комары тоже не спали: кусали, пили кровь, тем самым не давая ничего делать. Позже нам выдали накомарники - белые мешочки с сеткой на лице, которая касалась носа. Для комаров это было любимое место сбора, и все мы ходили с большими шишками на носу, у некоторых даже появлялись раны. Цинга тоже свирепствовала: шатались зубы, кровоточили десны, на теле выступали красные пятна.

К счастью, меня миновали эти болезни. Хлебный квас и шиповник - вот единственное лекарство, которым нас лечили от цинги. Кстати, обычными заболеваниями, такими, как головная, зубная боль, заключенные не болели - почти как на передовой во время боя. Страдания, тяжелые условия труда, голод, недосыпание - все это переплавлялось в ненависть к этому режиму. Казалось, что в бригадах все спокойно, но это было затишье перед бурей.

5 июня 1948 года была на редкость теплая солнечная погода. Я спал вместе со всей нашей бригадой в бараке на голых нарах. Как обычно - полностью одетый, подушку под головой заменяла моя шапка. Неожиданно тишину разорвал выстрел, все подхватились и бросились кто куда. Я тоже проснулся от шума и, не понимая, в чем дело, машинально посмотрел в окно, из которого была видна запретная зона. По ней беспорядочно двигались люди, вооруженные винтовками.

Барак превратился в улей, некоторые бросились к выходу, кое-кто смотрел в окна, пытаясь понять, что происходит. Мне был отчетливо виден человек в белой рубашке с красным пятном на груди, который лежал на крыльце казармы. Никто не мог объяснить, что происходит, отчего паника только усиливалась. На улице раздавались выстрелы и зверские крики.

|

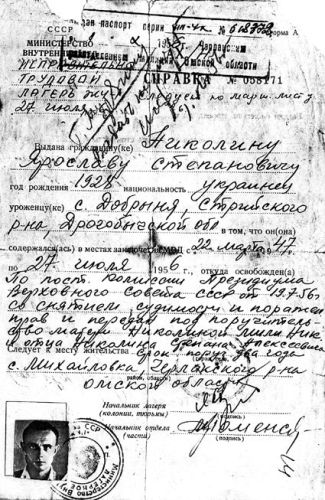

| Справка об освобождении Ярослава Николина, выданная ему 27 июля 1956 года |

По приказу все заключенные выстроились в середине зоны. Перед нами стояли несколько вооруженных человек, среди которых был и мой бывший бригадир из 13-го лагпункта Сушков. У него всегда был устрашающий вид, а сейчас он вообще стал похож на зверя. Один из зачинщиков - низкорослый худой мужчина средних лет - тут же начал речь. «Братцы, - крикнул он, - хватит быть сталинскими рабами! Давайте все на свободу! Может, мы и погибнем, зато на свободе».

Вдруг среди главарей произошло какое-то волнение. К ним подбежали несколько человек, и после короткого совещания вперед вытолкнули круглолицего молодого парня. Тот упал, а оратор продолжал речь: «Вот кто нас предал!» - и указал пальцем на лежащего. Его поставили на колени. «Молись Богу перед смертью», - сказал кто-то из них, и тут же раздался выстрел, после чего организаторы удалились, а мы остались стоять, как сироты, без охраны, без руководства и без командира. Все произошло в считанные минуты.

Через мгновение шеренга распалась. Все бежали куда глаза глядят. В зоне начался грабеж, убийства, люди превратились в бешеных собак. Доходяги, еще какой-то час назад еле передвигавшие ноги, теперь бегали, как первоклассные спортсмены, держали винтовку. И откуда только появилась такая энергия и сила?

Первым делом я бросился на кухню, но она уже была почти разграблена. Со дна котлов выгребали большим ведерным черпаком остатки недоваренного супа и выковыривали пригоревшую кашу. Один парнишка из нашей бригады предложил мне залезть в бочку, где еще осталась гуща от кваса.

Подкрепившись, я забежал в хлеборезку при столовой, сгреб оставшиеся крошки хлеба. На полу был рассыпан сахар, но так мало, что можно было его только языком доставать из щелей между досками. Поняв, что на кухне делать больше нечего, я рванул в сторону проходной. Там лежали трупы, возле которых стояли несколько человек. Ворота были раскрыты. Я не стал останавливаться, потому что моей целью был склад. Там уже собрались много заключенных, и каждый старался что-то унести. На плечах одних позвякивали привязанные кружки, кастрюли, тазики с мукой и крупой. Другие яростно делили соленую рыбу - в основном бычки и треску. Тут же меняли разные тряпки: спецодежду, солдатские шинели, женские платья, - отнимали друг у друга разные вещи, дрались, кричали. Глядя на это, я чувствовал страх, волнение, ужас и радость - все вместе.

Те, кто уже загрузился, разбредались в разные стороны. Уходили в основном в одиночку или парами, редко большими группами. Оставались только воры, карманники с малым сроком, для которых колония была домом родным, и те, кто надеялся на амнистию (на дедушку Калинина). Бежали бандиты с большим сроком заключения и те, кому терять было нечего. Ушла одна большая вооруженная группа.

Восстания возникали в разных точках ГУЛАГа. Так, в 1949 году на станции Абезь заключенные разоружили охрану и направились в сторону Воркуты. Они с боями прошли около 80 километров, освобождая лагерь за лагерем. Когда о ЧП узнала высшая власть, были приняты жесткие меры. Самолетами доставили десант, подтянули минометы, артиллерию, и началось... По заключенным били с воздуха и земли. Все восставшие были уничтожены.

Крупное восстание было в Горлаге (Норильск). Там погиб Мариян Свищ, проходивший по одному со мной делу. Ему было только 16 лет.

А я пока достал новые брюки от спецодежды и побежал на склад за продуктами. Возле него на улице валялись разорванные мешки, клепки от бочек, куски рыбы. Внутри все смешалось: пыль столбом, люди хватают все, что попадется под руки. Я пробрался внутрь склада, присел в уголок, перевязал внизу принесенные штаны от спецодежды и начал загружать их: в одну штанину набрал овсянки, в другую - муки с разной смесью.

Выскочил на улицу, отдышался, посмотрел на небо, а оно такое красивое, голубое-голубое, солнышко ярко светит... Решительно перекинул груженые брюки через плечо: одну штанину вперед, другую назад - и пошел. Невесть откуда взялись силы, смелость и бодрость. Мне казалось, что я улетаю от людей, от зоны, от самого себя. Долго бежал, спотыкаясь и падая, бежал, сам не зная куда. Исчезла проклятая, ненавистная железная дорога, колючая проволока, и я упал от усталости и голода...

ОТ РЕЗКОГО ПЕРЕЕДАНИЯ У ЗЕКОВ НАЧАЛИСЬ СИЛЬНЫЕ БОЛИ, ОНИ КОРЧИЛИСЬ, ПОЛЗАЛИ, БИЛИ ДРУГ ДРУГА

По рассказам очевидцев, июньское восстание 1948 года началось с разъезда Мисюр. Очевидно, эта операция, возглавляемая старыми фронтовиками, готовилась давно. Отобранная, заранее подготовленная бригада в составе 15 человек вышла на разгрузку щебня. До прихода груженых самосвалов из карьера она будто бы готовила подъезд для автомобилей, а на самом деле отвлекала охрану, ведя с ней дружелюбные разговоры. Во время перекура бригадир, помощник бригадира и раздатчик (отмечу, что эти должности в основном занимали воры, суки и другая нечисть, которые тоже воевали, но были осуждены за разбойные действия на фронте и в тылу) напали на конвой. Отняли две винтовки, переоделись в форму конвоиров, сняли бригаду и направились в зону. Та же бригада напала на бараки, где находились сонные солдаты-охранники и оружейный склад.

В тот момент, когда мы проснулись от выстрелов, был снят конвой с вышек и освобожден лагерь. У проходной остались на своих постах только надзиратели и дежурные, но они не были вооружены и не представляли опасности, за исключением одного на селекторе. Восставшие не приняли его во внимание: мол, это человек из зеков. А он сообщил наверх о подозрительной обстановке в лагпункте, провалив всю операцию. Именно за это его расстреляли на наших глазах перед строем.

Какие были планы у заговорщиков, мы так и не узнали. Тем не менее восстание охватило 70 тысяч человек. Подробности произошедшего стали известны после суда, который состоялся через несколько месяцев в городе Печора.

После длительного пробега от нервного истощения и усталости я, видимо, уснул или просто упал в обморок. Не знаю, сколько лежал в этом состоянии, и не представляю, чем бы все это закончилось, если бы не случай. Меня кто-то толкнул ногой. Открыв глаза, я увидел такого же оборванного, худого, высокого беглеца. Он, видимо, тоже устал и решил присесть. В руках у него был небольшой кулек и шахматная доска. Задав несколько вопросов, он определил по моим ответам, что перед ним «теленок». Потом мы перекусили, и я спросил его, где мы находимся. Он начал пальцем чертить: показал Уральские горы, Северный Ледовитый океан, Карское море, приблизительно Воркуту и нашу железную дорогу, затерянную в бескрайних просторах тундры.

Незнакомец еще много говорил, показывая мелкие географические пункты, о чем-то расспрашивал, но я уже почти ничего не слышал: во мне поднималась волна страха. Я пожалел, что решился бежать из зоны. Солнце уже коснулось горизонта, стало холодно, донимала мошка, и мне, как маленькому ребенку, захотелось домой.

Мы распрощались: случайный встречный двинулся в одну сторону, а я - в другую. Медленно, наугад я побрел обратно. Только благодаря хорошей погоде мне удалось правильно выбрать направление. А ведь мог ошибиться и уже никогда не вернуться обратно.

Солнце, не успев спрятаться за горизонт, тут же поднялось обратно, а я все шел и шел. Кругом была карликовая березка и по пояс трава. Жажда и голод все усиливались. Питался я только смесью, которую нес на плечах. Во рту было сухо, и я задыхался от этой мучной пыли. Бросался в одну сторону, затем в другую, надеясь найти какие-нибудь следы, - все напрасно. Кругом, как прежде, царила тишина. В конце концов решил двигаться четко в сторону солнца. Ведь днями и ночами у нас перед глазами было только небо, и мы ориентировались по нему, как это делают пастухи.

Вдруг я наткнулся на человека. В полном изнеможении он сидел у водоема и сыпал в воду муку, потом пальцем собирал ее в кучку, делал комки и ел их. Я позавидовал его изобретательности. Попытался с ним завести разговор, но он на меня не обращал никакого внимания, только смотрел безразличными глазами и делал свое дело. Я не стал навязываться, но эта встреча меня обрадовала: значит, лагерь близко. Когда увидел вышку, внутри все похолодело, меня охватил ужас...

Не спеша, как вор, приближался я к железной дороге. Подойдя на такое расстояние, чтобы хорошо было видно поселение, спрятался в кустах и стал наблюдать за происходящим в зоне. Кое-где передвигались люди, ворота были открыты, на вышках - никого. Сбросив с плеч полупустые мешки, я как ни в чем не бывало спокойно зашел в открытую клетку после того, как больше суток провел на свободе.

На территории зоны было все по-прежнему: валялись испорченые продукты, разный хлам, кое-где лежали трупы. Возле моего барака стояли несколько человек. Среди них был мой бригадир Ефимович. Он увидел меня: в крови, грязного с опухшим лицом, от усталости еле держащегося на ногах - и каким-то неуверенным голосом окликнул: «Сынок!». Как отец обнял меня и сказал: «Жив». А я заплакал - не знаю, от радости или от жалости к себе.

Основные боевые действия и истребление беглецов начались лишь на третьи сутки. Власти не очень торопились, ибо знали: никуда бунтовщики не денутся. Ночь я просидел в бараке. Спать было невозможно из-за шума и колик. От резкого переедания у зеков начались сильные боли в желудке. Они корчились, ползали на коленях, кричали, толкали и били друг друга. С каждым часом обстановка накалялась.

Я ШЕПТАЛ МОЛИТВУ И ЖДАЛ, КАКИМ БУДЕТ ПРИГОВОР

Утро следующего дня ничего принципиально не изменило. Правда, нашлись добровольцы, которые решили установить порядок и дисциплину собственными силами. Некий Иван взял лом и давай им нас, больных, охаживать: гонять из угла в угол, на улицу, а потом обратно в барак. Не знаю, что было бы дальше, если бы не раздался гул самолета. Все вдруг успокоилось, а Иван ушел, подперев дверь барака с обратной стороны ломом.

Кто-то, глядевший в окно, заметил, что на горизонте появились человеческие силуэты. Все подхватились, вздрогнули. Я тоже кинулся к окну и увидел солдат, которые медленно приближались к лагерю, растянувшись цепью по тундре. На случай, если они начнут стрелять по баракам, спрятался за печь...

Где-то в середине дня открылась дверь, и в помещение вошел человек в военной форме, без оружия. Спокойным голосом он предложил всем выйти из барака. Помогая друг другу, со стонами мы медленно направились к выходу. Убедившись, что в бараках никого не осталось, военные велели нам раздеться догола, одежду и личные вещи сбросить в одну кучу и по одному выходить из зоны.

Погода изменилась, пошел мелкий дождь, и от холода все сбились в кучу, плотно прижались друг к другу. Мы стояли в окружении солдат, а рядом лежала гора окровавленных трупов. Трудно представить такое зрелище, но это был не плод больной фантазии, а очередное испытание на выносливость и силу воли. Я мысленно шептал молитву и ждал, каким будет приговор. Все тряслись от холода и страха, некоторые, не в силах стоять, смотрели вверх помутневшими, безразличными глазами, но никто не плакал, не просил пощады.

Вдруг я услышал голос, который раздавался, как будто из подвала. Первые фразы были непонятными, но толпа зашевелилась и стала редеть. Оказывается, по одному нас стали запускать обратно в зону. Когда очередь дошла до меня, я, согнувшись, обнял руками грешное место и пошел к проходной. У меня спросили фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, начало и конец срока - все то, что мы знали наизусть и повторяли почти ежедневно.

Записав мои показания и порывшись в бумагах, меня запустили в зону, подвели к куче с разным барахлом и предложили одеться. Там было много одежды, в том числе и женской (во время разгрома зеки не гнушались и ее). Видя это, солдаты смеялись и повторяли неизвестную мне тогда фамилию Плюшкин. Я натянул солдатские брюки на голое тело, телогрейку, на ноги - мокрые чуни и первые попавшиеся корды и шагнул в строй. Скучающий солдат, который распределял это имущество, зацепил палкой какую-то белую тряпку и бросил мне прямо на голову.

Вначале было холодно от мокрой одежды, но потом я согрелся. Закрыли ворота, восстановили конвой на вышках, нас еще раз пересчитал энкавэдист в красных погонах и отправили по своим баракам. Тут же были назначены рабочие по наведению порядка. Они в первую очередь собрали все продукты, наносили воды, растопили котлы и уже ночью накормили заключенных - причем дали всем такую порцию, какую кто хотел.

Постепенно лагерь стал преобразовываться: изменились условия жизни, наладилась дисциплина, питание, труд, некоторым была оказана медицинская помощь. Строительство железной дороги не прекращалось, но зеки работали уже не по 12 часов, а только по 10. Нас, политических, теперь держали в зоне и на работу не выгоняли. От скуки я научился играть на самодельном барабане. Одному эстонцу прислали аккордеон, молдаванин сделал скрипку, а я из старой кастрюли и оленьей кожи сконструировал барабан. Этим составом мы играли по утрам на разводе у проходной одну и ту же мелодию - «Раскинулось море широко», пока всех рабочих не отправляли на работу.

БОЛИТ ДУША, И НЕТ ЛЕКАРСТВА ОТ ЭТОЙ БОЛИ

Благодаря тому, что я был один во время побега и обвинение не могло доказать, что я покидал зону, мне не впаяли второй срок. А вот все, кто находились вне зоны, были уничтожены. Стреляли их на подходе к лагерю, били, как волков, с самолетов по всей тундре. Мертвых доставляли на проходную для опознания. После того как личность была установлена, актировали - составляли акт о смерти. Труп увозили в тундру и бросали где вздумается, даже не присыпав землей.

Был убит и мой бывший бригадир Сушков. Говорят, мертвым он выглядел еще страшнее, чем при жизни, - ему выкололи глаза.

Для опознания вызывали человек по 10 из разных бригад, иногда и больше - в зависимости от партии мертвых. Мне не нравилась эта процедура, и я по возможности старался избегать ее. Но вот когда вроде все успокоилось, привезли еще одного покойника. Бригадир отправил на опознание меня. Нас пропустили через проходную под конвоем. На земле, метрах в 20-ти от ворот, лежал лицом кверху мертвый человек. Мы подошли почти вплотную. В глаза бросились три красных точки на белой рубашке, которые образовали точный треугольник. «В самое сердце стреляли», - шепнул кто-то. Из полураскрытого рта видна была почти свежая каша. Я тут же узнал Литвинова, который часто маячил на кухне. Мне стало жаль этого видного и шустрого парнишку - я представил себя на его месте.

Когда официальный документ был составлен, мы в сопровождении конвоира оттащили тело в сторону карьера. Я попросил разрешения прикрыть покойного дерном. Конвоир махнул головой, а сам присел, вытащил кисет и закурил. Лопат у нас не было, поэтому дерн пришлось поднимать, вытаскивая кусты карликовой березки. Но как могли проводили парня в последний путь.

По рассказам тех, кто присутствовал на суде в Печере в качестве свидетелей по делу о вооруженном восстании, группа зачинщиков, которая исчезла у нас на глазах, была перехвачена в районе Уральских гор войсками и практически полностью уничтожена. Некоторым особо опасным бунтовщикам надели цепи на руки и увезли в Воркуту. Что с ними стало потом, мне неизвестно. А чтобы впредь восстание не повторилось, вся 501-я сталинская стройка была усилена пулеметной охраной на вышках.

С тех пор прошло больше 60 лет, но мне по-прежнему страшно вспоминать пережитое: болит душа, и нет лекарства от этой боли. Вождь всех времен и народов в своих ГУЛАГах уничтожил не меньше людей, чем Гитлер, но все меньше тех, кто об этом помнит. У нас нет ни общих могил, ни превращенного в мемориал Освенцима или Бабьего Яра... Снесли и уничтожили бараки, а также лагеря, даже местность переименовали. Теперь и судить-то некого - ищи ветра в поле! И священнику негде отслужить панихиду по убиенным. Только и может он, что от Москвы до Воркуты помахать кадилом налево и направо.

Филипп КИРКОРОВ: «Раньше на моем имени пиарились журналисты, а теперь — целый завод!»

Филипп КИРКОРОВ: «Раньше на моем имени пиарились журналисты, а теперь — целый завод!» Жена Николая КАРАЧЕНЦОВА актриса Людмила ПОРГИНА: «У меня ощущение, что живу либо с Колей-младенцем, либо с Колей-старцем. Каждое утро, проснувшись, я вижу Колино лицо и думаю, что это — мой муж, которого могло бы уже не быть на свете. А он есть, он со мной!»

Жена Николая КАРАЧЕНЦОВА актриса Людмила ПОРГИНА: «У меня ощущение, что живу либо с Колей-младенцем, либо с Колей-старцем. Каждое утро, проснувшись, я вижу Колино лицо и думаю, что это — мой муж, которого могло бы уже не быть на свете. А он есть, он со мной!» Александр РОЗЕНБАУМ: «Старый конь — он, детка, борозды не портит. Старый конь «в законе» — он вообще не пашет...»

Александр РОЗЕНБАУМ: «Старый конь — он, детка, борозды не портит. Старый конь «в законе» — он вообще не пашет...» Звезда сериала «Громовы» 22-летний Василий Лыкшин умер от внезапной остановки сердца

Звезда сериала «Громовы» 22-летний Василий Лыкшин умер от внезапной остановки сердца Никита Джигурда и Марина Анисина снялись в порнографическом клипе

Никита Джигурда и Марина Анисина снялись в порнографическом клипе И тут выхожу я — весь в белом...

И тут выхожу я — весь в белом... Вечность и повседневность

Вечность и повседневность Михаил ЗАДОРНОВ: «Счастье — это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут»

Михаил ЗАДОРНОВ: «Счастье — это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут» По тундре, по железной дороге...

По тундре, по железной дороге... Продюсер Игорь ЛИХУТА: «Когда Лихута запоет, живые позавидуют мертвым!»

Продюсер Игорь ЛИХУТА: «Когда Лихута запоет, живые позавидуют мертвым!» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги