Известный писатель и диссидент, автор исторических портретов самых ярких политических деятелей советской эпохи Рой МЕДВЕДЕВ: «Отравить Сталина было невозможно, да и некому — он умер своей смертью от инсульта, причем не первого. Интрига состояла лишь в том, что парализованному вождю в течение суток помощи не оказывали. Почему? Так было надо — эти сутки ушли на борьбу за власть»

Рою Александровичу повезло - его не бросили в психушку, не упекли за решетку, а только исключили из партии и автоматически погнали с работы. Этого мягкого, интеллигентного человека вызывали на допросы в Генпрокуратуру, на Лубянку и даже, для пущего устрашения, в Лефортово, где находилось следственное отделение КГБ, в ход шли обыски, угрозы, полный запрет печататься и посещать архивы, а после того, как в 1983-м он отказался подписать «официальное предостережение», у дверей его квартиры был установлен милицейский пост, снятый лишь в 1985 году. В то время друзей к нему пускали только по паспортам, однако Медведев стойко выносил гонения, ведь могло быть и хуже: к его соратнику академику Сахарову, отбывавшему тогда ссылку в Горьком, доступ был перекрыт вообще.

Рой Александрович рано усвоил, что народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего, - думаю, и поэтому тоже он был в числе тех, кто разбудил убаюканные коммунистической пропагандой массы, и даже получил шанс из беспристрастных летописцев превратиться в одного из вершителей истории. В 1989-м ему вернули партбилет, и тогда же признательные соотечественники избрали его на Первый съезд народных депутатов, где Медведев вошел в Верховный Совет СССР... Кстати, не будучи сторонником радикальных перемен, он категорически отверг предложение войти в Межрегиональную группу (демократическую фракцию съезда), а вот от сомнительной чести стать членом ЦК КПСС не отказался. Впрочем, процесс уже пошел - Советский Союз рушился на глазах...

|

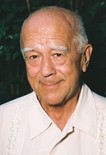

| Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |

Отсидеться в кабинетной тиши, когда за стенами начинаются тектонические подвижки, не дано никому, и недавно Рой Александрович признался, что опасность угрожала его жизни дважды: в годы войны, когда призван был в армию и служил на Кавказе, где погибнуть мог ежедневно и где хотелось лишь есть и спать - остальные чувства притупились, и в начале 90-х годов прошлого века. В Подмосковье, где писатель-историк обитает и поныне, было так голодно, что агитаторы, призывая голосовать за Ельцина, привозили мешками муку и сахар, а вообще, по словам Медведева, он в деревне Немчиновка - единственный человек старше 50-ти, кто чудом то время пережил: остальные «старики» умерли - кто в 60, кто в 70.

...Хотя неокапиталистических реалий исповедующий социалистические взгляды Рой Александрович не приемлет, Немчиновка в них вписалась прекрасно: на участке, где сын-бизнесмен Медведева выстроил дом, оставили старую дачу с печкой - там знаменитый историк работает, хранит библиотеку и собранные за 60 лет неустанного труда документы. Отметив 86-летие (14 ноября ему исполнилось 87), он озаботился судьбой этих материалов и начал потихоньку сдавать их в Госархив. Почему? «У меня больше нет сил писать, - вздыхает Рой Александрович. - Память уж не та, не та энергия, да и почти все уже завершил», однако мне почему-то кажется, что апатия у Медведева возникла не из-за преклонных лет, а из-за обиды. В последнее время вокруг писателя не стихает перманентный скандал: российская интеллигенция весьма кисло восприняла его последнюю книгу о Владимире Путине в серии «ЖЗЛ. Биография продолжается» - это сочинение понравилось разве что самому российскому президенту. Как бы там ни было, Путин даже пригласил Роя Александровича перед его 85-м днем рождения в новоогаревскую резиденцию выпить чаю и неформально пообщаться (до этого личных встреч со своим героем исследователь избегал, дабы не поддаться его недюжинному обаянию).

«Бывший диссидент воспел президента» - это еще самая мягкая формулировка в рецензиях. Рьяные критики не брезгуют и такими словами, как «донос», «холуйство», «апологетичность», впрочем, Роя Медведева называют вечным диссидентом не случайно: он никогда не шел ни с кем в ногу и всегда имел свою, особую, точку зрения. Да, большинству его коллег живется проще: никто их мнения не оспаривает, вокруг их трудов не кипят споры и никто их не цитирует, но это, по-моему, лишь потому, что никто их опусов не читал.

«В ПОЛИТБЮРО, ЧТО СО МНОЙ ДЕЛАТЬ, НЕ ЗНАЛИ. ХОТЕЛИ ДАЖЕ АРЕСТОВАТЬ, НО АНДРОПОВ БЫЛ ПРОТИВ»

|

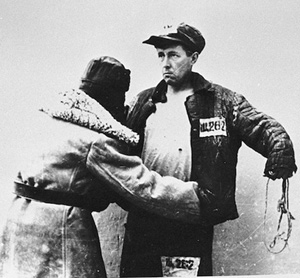

| После войны Рой Медведев окончил философский факультет Ленинградского университета, работал учителем средней школы, был директором семилетней школы, редактором, заместителем главного редактора Учпедгиза |

- Рой Александрович, как известно, характер человека, основные черты его личности закладываются в детстве, а оно у вас выдалось отнюдь не безоблачным и беззаботным. В конце 30-х годов ваш отец, комиссар полка, был арестован и отправлен на Колыму, где и скончался, а вы помните, какие чувства испытали, когда за ним пришли, и что с вами происходило после?

- Разумеется, я ничего не забыл, как и мой брат - вдвоем мы написали о родителях очерк, где постарались передать и царившую вокруг атмосферу доносов, и ощущение величайшего несчастья, которое обрушилось на нашу семью. Нам с Жоресом по 12 лет было, и, конечно, когда отец с нами прощался, мы плакали - эти трагические минуты врезались в мою память навсегда и повлияли на всю дальнейшую жизнь.

- Он понимал, что больше вас никогда не увидит?

- Не понимал, но допускал, потому что пришли за ним в августе 38-го: аресты продолжались уже полтора года, все больше людей в эти жернова попадало, и отец ощущал угрозу, которая вокруг него нарастала. В Военно-политической академии, где он заместителем заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма работал, «красных профессоров» арестовывали пачками: одну группу, другую, третью, и каждый своей очереди ждал, поэтому к такому концу он готовился, но мы-то ни о чем не догадывались, с семьей он своими мрачными предчувствиями не делился.

Арест отца стал страшной трагедией для моей матери - после этого мы долгое время ходили с ней по всяким инстанциям (она брала детей, думала, что так будет внушительнее). Обивали пороги прокуратуры и приемной Молотова, подавали всякие заявления, просьбы, ходатайства, какие-то передачи носили - все это я помню.

Потом уже мы узнали, что отец все выдержал и ничего не подписал. Ему по меркам того времени дали немного - восемь лет с правом переписки (я три года ему писал и получал от него письма - они сохранились), а умер он в марте 1941-го - ему было всего 40 лет.

- Вы брата-близнеца упомянули - известного ученого-геронтолога и диссидента Жореса Медведева... Вы носите необычные имена Рой и Жорес, а в честь кого так вас назвали?

- Ну, в то время давать детям нормальные русские имена было не принято, особенно у политработников, к которым и наш отец относился. Когда мы родились, ему 25 лет исполнилось, - совсем молодой еще был человек, и вот они с мамой хотели какие-то необычные имена придумать, чтобы и по отдельности звучали, и вместе. Меня в честь знаменитого индийского коммуниста Манабендры Роя назвали (он тогда был очень известен, как сегодня, например, Че Гевара) - будучи членом Исполкома Коминтерна, Рой разъезжал по всему миру и организовывал мировую революцию.

|

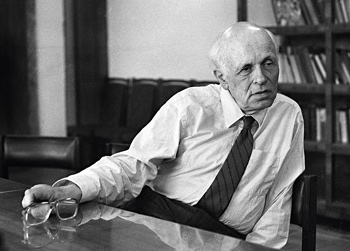

| С братом-близнецом ученым-геронтологом и диссидентом Жоресом Медведевым, Москва, 2010 год |

Был одним из основателей Компартии Индии, но потом на социал-демократические позиции отошел и поэтому из широкого советского лексикона исчез, тем не менее в индийском обществе к этому человеку относятся с уважением, его имя в энциклопедии есть. В России, как ранее и в Советском Союзе, его попросту позабыли, потому что у коммунистов Индии появился другой лидер (сама партия, кстати, не очень отличилась, поэтому нынче ее руководителя никто не знает), а мой брат... Его называли то так, то этак, пока не остановились на имени Жорес, известном в то время всей Европе, - это была фамилия знаменитого французского революционера, убитого перед самым началом Первой мировой войны, - вот и получилось: Рой и Жорес.

- В марте 70-го вместе с академиком Сахаровым вы адресовали руководителям СССР открытое письмо о необходимости демократизации советской системы, после чего из рядов Коммунистической партии были исключены... Вы были вечным диссидентом, всю свою жизнь протестовали, а чего от советской власти, собственно, добивались?

- Я по своим убеждениям социалист и защищал, как теперь говорят (тогда такого выражения не было), «социализм с человеческим лицом», поэтому особо искренним членом компартии никогда не был. Вступил в ее ряды после реабилитации отца, а исключен был в 69-м, но не за письмо, а за книгу «К суду истории: генезис и последствия сталинизма».

Работу над ней я начал еще при Хрущеве: читал литературу, собирал вырезки из газет, беседовал с чудом пережившими сталинские тюрьмы и лагеря старыми большевиками. Меня уговаривали ее не писать и, когда к власти пришел Брежнев, вызывали в горком партии и спрашивали: «Кто это вам поручил?». Я отвечал: «Никто», - я был редактором в издательстве «Просвещение», выпускал книги по профессиональному обучению школьников, писал диссертацию, и никаких претензий к моей педагогической деятельности не было, а книга о сталинизме была моим хобби, частным делом.

|

| «Солженицын был уверен, что выполняет миссию. «Я только меч, — писал он, — хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный рубить ее и разгонять» |

Что со мной делать, они не знали - в 1968 году хотели даже арестовать, но Андропов был против (есть протоколы заседания Политбюро, где этот вопрос обсуждался, - я их читал).

Некоторое время спустя меня вызвали в райком партии и исключили из рядов КПСС. Потом был горком - там это решение утвердили, затем Комиссия партийного контроля под председательством Пельше... Дело в том, что признать лишение партбилета справедливым я отказывался, а упомянутое вами открытое письмо подписал в 1970 году, уже будучи исключенным и как бы свободным диссидентом. Текст составляли академик Сахаров и советский физик и кибернетик Валентин Турчин - я в него не так уж и много внес новых мыслей, но направили мы это письмо в ЦК партии совместно.

В 1971 году пришлось мне уйти с работы, у меня провели обыск, во время которого изъяли архив и повестку с вызовом в прокуратуру вручили. Туда, правда, я решил не ходить, а исчезнуть из Москвы до выхода моих книг в Америке - какое-то время на нелегальном положении в Прибалтике находился, а когда вернулся домой, никто меня даже на допрос не вызвал. Книги вышли, пресса была хорошая, меня забыли и вплоть до смерти Брежнева не мешали, и хотя в 1975-м еще один обыск был, последствий он не имел.

«В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ БРАТ ПРОБЫЛ НЕДОЛГО: ТРИ НЕДЕЛИ СПУСТЯ ИЗ-ЗА ПРОТЕСТОВ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЕГО ВЫПУСТИЛИ»

- Вашего брата Жореса, однако, принудительно в психиатрическую клинику поместили, после чего, лишив советского гражданства, выдворили из страны. Долгое время он жил за рубежом, а почему не уехали вы, ведь такие варианты тогда были?

- Ну, понимаете, у брата не было выбора. В психиатрической клинике он пробыл недолго - три недели спустя из-за протестов советской интеллигенции его выпустили. В его защиту выступили академики Капица и Сахаров, писатели Твардовский, Каверин, Тендряков, Солженицын, кинорежиссер Михаил Ромм. Многие приезжали в больницу, как бы на свидание с больным Медведевым, и власти этого мощного давления не выдержали, Жореса освободили. Даже трудоустроили снова, но поскольку своей деятельности он не прекращал, ему разрешили поездку в Англию - это была годичная командировка для научной работы...

|

| Андрей Дмитриевич Сахаров «социалистическим романтическим идеалистом был, даже утопистом» |

- Чем она чревата, ваш брат догадывался?

- Он понимал, что это способ избавиться от него, но поехал, и там, за границей, узнал, что советского гражданства его лишили. У меня таких конфликтов с властью не было - Жорес более радикально выступил против режима, потому что у него был конкретный враг.

Я сталинизм критиковал, но Сталин к тому времени был давным-давно мертв, а Брежнева, который тогда стоял у власти, работа моя не затрагивала, а вот Жорес против академика Трофима Лысенко боролся, который тогда еще вхож был в высокие кабинеты. Этого лжеученого, я замечу, не только Сталин поддерживал, но и Хрущев, поэтому против брата принимали более жесткие репрессивные меры, чем против меня, - не говорю уж о том, что мне никто не предлагал выезжать за границу и у меня не было там никакого дела. Я историк, историей Советского Союза занимался...

- ...своей страны...

- ...а следовательно, мне было важно общение с людьми - я писал для них и с их помощью. У меня вокруг моей работы сложился определенный актив: я был в центре небольшого кружка диссидентов-марксистов, которые придерживались, так сказать, социалистического направления. Таких было немного - всего несколько десятков, но все они друг друга знали.

- Трения с братом из-за того, что в разноконфликтных двигались направлениях, у вас не возникали?

- Нет, потому что пути наши не пересекались. Жорес тоже считал себя диссидентом не по всем вопросам, а лишь по проблемам свободного развития науки. Он видел, что советская наука связана по рукам и ногам идеологическими догмами и узколобостью, ограниченностью партийной верхушки, и выступал против всякого рода ограничений, цензуры, запретов на участие в международных конференциях и чтение иностранных журналов. Как может ученый успешно работать в своей области, если он не вправе ознакомиться с достижениями коллег из западных стран и вообще всех стран мира? Вот против всего этого брат и боролся, то есть защищал демократию в науке, международное сотрудничество ученых, но политическим диссидентом не был. Так же и я: у меня было определенное направление - социализм с человеческим лицом, и вокруг меня, во всяком случае, в тесном контакте со мной, много диссидентов работало - возможно, несколько менее известных, но интересно мыслящих, всегда готовых к дискуссиям - это была необходимая питательная среда.

|

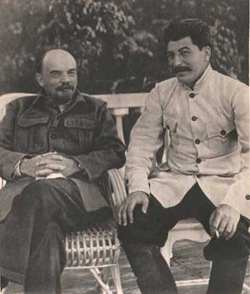

| Ленин и Сталин в Горках, 1922 год. «Ленин, я считаю, был самым великим революционером XX века» |

- ...и не ради кого...

- Он написал книжку, основал еженедельник, но требовалась финансовая поддержка, а ее могло обеспечить только ЦРУ, то есть нужно было вступить в сговор со спецслужбами, которые диссидентов, как и любую оппозицию в Советском Союзе, поддерживали...

- ...и историю под их диктовку писать...

- Конечно, а мой брат на работу поехал, за нее получал зарплату и ни от каких спецслужб не зависел. Мне же никто работу не предлагал, иностранными языками я достаточно не владел (вернее, знал хорошо немецкий, а тут требовался английский), то есть мотивов для поездки за рубеж у меня не было, и я никогда об этом не думал.

«СОЛЖЕНИЦЫН СЧИТАЛ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО ИЗБРАЛ ГОСПОДЬ И ВСЕ ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО НАПРАВЛЯЕТ ИЛИ ПОПРАВЛЯЕТ РУКА ВСЕВЫШНЕГО. ОН НЕ СОТРУДНИЧАЛ С ЦЕРКОВЬЮ, НЕ ХОДИЛ В ХРАМ, НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ПАТРИАРХОМ, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ В ПОСРЕДНИКЕ НЕ НУЖДАЛСЯ»

- Вы упоминали Сахарова и Солженицына, о которых сегодня много разного говорят, - вы знали их лично и можете как историк оценить их вклад в развитие общества. Каково ваше мнение о двух столь противоречивых и интересных фигурах?

- Это два выдающихся человека - я даже книгу «Солженицын и Сахаров. Два пророка» написал и там изложил все, что о них думаю. Друг с другом они сотрудничали, встречались, вместе выступали против режима, но людьми были совершенно разными - и по характеру, и по мировоззрению, и по поведению, и по стилю жизни, и по направлению деятельности.

Солженицын - это в определенном смысле русский националист, а для Сахарова националистические взгляды неприемлемы были. Он был в хорошем смысле интернационалистом, выступал за конвергенцию - то есть за совмещение всех хороших сторон социализма и капитализма.

- Андрей Дмитриевич идеалистом был?

- Конечно - социалистическим романтическим идеалистом, даже утопистом, но одну из глав своей книги я назвал «Две утопии», потому что и Солженицын был утопистом - он, в частности, придумал себе определенную русскую нацию...

|

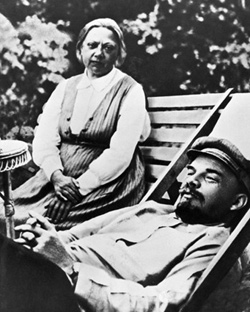

| Тяжело больной Ленин с супругой Надеждой Крупской в Горках, сентябрь 1922 года |

- ...которой никогда не существовало?

- Разумеется, нет. Александр Исаевич нафантазировал религиозную, почитающую праведников и подвижников, некую Святую Русь, а это...

- ...утопия!

- Ну, он сам говорил, что самым светлым временем для России был ХVI век, когда вера была чиста...

- ...а кто знает, каким он, этот ХVI век, был?

- Во-первых, кто знает, а во-вторых, как вернуться к нему? - это ведь невозможно. Солженицын утверждал, что русский народ должен уйти с юга нашей страны, что его задача, его призвание - осваивать дальний Северо-Восток (северо-восток европейской части России, север азиатской части и главный массив Сибири), и основной целью переселенцев он считал развитие сельского хозяйства, которое будет кормить «своим естественным экономическим ходом». Это тоже утопическая идея была - переселиться всему народу в пустынные районы с суровым климатом и там жить.

- У него, похоже, какие-то проявления мессианства были...

- Не проявления - он был уверен, что выполняет миссию: Солженицын считал себя человеком, которого избрал Господь и все действия которого направляет или поправляет рука Всевышнего. Он не сотрудничал с церковью, не ходил в храм, никогда не встречался с патриархом, потому что для общения с Богом в посреднике не нуждался. «То-то и веселит меня, - писал он в своем литературном дневнике, - то-то и утверждает, что не я все задумываю и провожу, что я - только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударе. Не выпасть из руки Твоей!».

- Тем не менее роль Солженицына в освобождении советского общества от зомбирующего влияния сталинщины, начало которому положила повесть «Один день Ивана Денисовича», была, на мой взгляд, выдающейся...

- Безусловно, выход в свет «Ивана Денисовича» стал важным этапом... Тогда Солженицын другой был, во всяком случае, он еще свои взгляды таил - я просто не знаю, пришли они к нему позже или в скрытой форме существовали всегда. Как бы там ни было, «Один день Ивана Денисовича» все-таки прорвал плотину цензуры и сделал публикацию материалов о репрессиях и лагерях возможной, и хотя на короткое время, этого было достаточно, чтобы сотни людей то же самое начали делать.

|

| Михаил Калинин, Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Анатолий Луначарский и другие на похоронах Феликса Дзержинского, июль 1926 года |

«НЕМЕЦКИМ АГЕНТОМ ЛЕНИН НИКОГДА НЕ БЫЛ - ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ ВЗДОР!»

- Как же получилось, что власти позволили опубликовать эту жуткую по тогдашним меркам вещь?

- О, это почти детективная история - главный на тот момент человек в стране, первый секретарь ЦК партии и одновременно председатель Совмина Хрущев разрешил.

- Он хорошо перед этим подумал?

- Никите Сергеевичу просто пришлась эта книга по вкусу. Лебедев, его помощник, прочитал ее вслух один раз, затем второй, и Хрущеву понравилось, как показан в повести главный герой. Это простой крестьянин, солдат, который ни за что ни про что арестован и помещен в лагерь, но даже там, за колючей проволокой, работает добросовестно, потому как плохо не может. Если бы Солженицын поместил в лагерь интеллигентного человека, Хрущева, уверен, это бы так не тронуло.

Повесть на всякого, кто ее прочитал, да еще в то время, производила сильное впечатление - вот и Никиту Сергеевича проняла до глубины души. Действовал он под нажимом редактора журнала «Новый мир» Твардовского - тот уверял, что это выдающееся произведение, что его нельзя не печатать, а первый секретарь ЦК, который высоко Твардовского-поэта ценил, ему верил.

Хрущев теоретиком не был и не соображал, что последует - ему понравилось, он раздал рукопись всем членам Политбюро, а потом на заседании их спросил: что думаете? Они молчат, поскольку знают, что Хрущев «Один день Ивана Денисовича» поддерживает, и тогда Никита Сергеевич вспылил: «Молчите? Значит, плохо вы прочитали. Прочтите еще раз, и обсудим на следующем Политбюро». Со второй попытки публикацию книги в «Новом мире» все же одобрили...

- Революционный шаг!

- Согласен, но Солженицын в данном случае был не главным. Решающую роль сыграли Твардовский и Хрущев, потому что в то время просто так написать и опубликовать произведения было нельзя: глянулось, предположим, редактору журнала или издательства, и зеленый свет он дает. Существовала система цензуры, а в ней действовало наделенное силой закона правило: публикация любых книг, произведений и статей о лагерях запрещалась. Значит, чтобы солженицынскую повесть напечатать, надо было все цензурные запреты нарушить, соответствующее постановление высших органов идеологической власти принять, и Хрущев на этот риск пошел. Два года спустя, в начале 64-го, свое разрешение лагерные вещи печатать он отменил - уже в конце 63-го некоторые авторы, которые начали на эту тему писать, получили в редакциях отказ. Целый ведь поток литературы такой хлынул...

- Тем не менее все равно и Шаламов, и Гинзбург в эту щелочку проскочили...

|

| Похороны Сталина, у гроба Лаврентий Берия, Климент Ворошилов, Никита Хрущев, Анастас Микоян, Михаил Суслов и другие, Москва, Красная площадь, март 1953 года. «Культ личности Сталина, единоличная сталинская диктатура ведут отсчет уже с 30-х годов — кроме Сталина, власти ни у кого не было» |

- Нет, не проскочили и изданы были только за рубежом. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова опубликованы в СССР лишь после распада Союза, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, матери прозаика Василия Аксенова, напечатан чуть раньше - во время перестройки.

- Кстати, о перестройке: когда в Советском Союзе этот процесс, как говорил Горбачев, пошел, вы были одним из тех, к чьему мнению прислушивались. Вас депутатом Первого съезда народных депутатов СССР избрали, вы очень часто выступали по телевидению, в газетах, на радио, ваши книги расходились огромными тиражами... Тогда многие, помню, считали, что Ленин хороший был, добрый, правильный, но его учение исказили, и это привело к таким перегибам, а вот сегодня, по прошествии стольких лет, в течение которых можно было все хорошенько осмыслить, какой фигура Владимира Ильича Ленина вам представляется?

- Понимаете, я написал даже не одну, а две книги о Сталине плюс о его окружении, я автор политических биографий Хрущева и Брежнева, воздал должное Горбачеву, каждому из политиков, которые Ельцина окружали, посвятил по крайней мере очерк...

- ...и даже Путина вниманием не обошли...

- Да, о Владимире Владимировиче у меня несколько книг вышло, но я так и не решился о Ленине написать. У меня, я замечу, предложения из западных издательств были: мы вам даем грант на семь лет, обеспечиваем всем необходимым, а за это получаем объективную книгу о Ленине - отказался я наотрез...

В моей книге об Октябрьской революции «1917. Русская революция: победа и поражение большевиков» есть глава о ленинских взглядах на социализм, но, видите ли, если за книгу о Ленине браться, то с учетом того, что произошло: революция, красный террор, смена его убеждений, происходившая несколько раз... Ленин до революции был один, во время ее - другой, а с началом НЭПа - уже третий: это настолько сложная проблема, настолько тяжела она для теоретических изысканий, что мне как ученому-одиночке, увы, не под силу.

- Ленин был немецким агентом?

- Абсолютный вздор! - никогда он им не являлся, точно так же и Троцкий не был немецким или английским шпионом: это все чистые выдумки, как и про немецкие деньги. Литература о Ленине огромная, и мне ее уже не охватить, поэтому от суждений об этом политическом лидере воздерживаюсь.

- Владимир Ильич гениальным был человеком?

- Да, причем в прямом смысле слова - он писал, читал, запоминал и принимал решения с такой скоростью, на какую способен лишь гений.

|

| С Дмитрием Гордоном. «Я по своим убеждениям социалист и защищал, как теперь говорят, «социализм с человеческим лицом», поэтому особо искренним членом компартии никогда не был» |

- Жестоким он был?

- Не жестоким и не добрым - он был сыном своего времени. Понимаете, тогда убить человека, объявить террор, расстрелять...

- ...ничего не стоило...

- Вот именно, потому что в 17-м году Первая мировая война еще шла, на фронтах которой миллионы солдат травили друг друга газами, уничтожали с помощью артиллерийских орудий и ружей...

- Люди, как мухи, гибли...

- Точно, как мухи, поэтому у каждой из революционных сторон: и у белых, и у красных - постепенно развилось ожесточение. Гражданская война бушевала, и террор, который обычным стал делом, казался необходимым ее элементом.

«ЛЕНИН - ГЕНИЙ, А СТАЛИН - ВЕЛИКИЙ ТИРАН»

- Идеи Ленина, на ваш взгляд, действительно были великими?

- Да, как идеолог он был, безусловно, велик, но идеи его менялись. Ленин как раз применительно к сложившейся обстановке, к ситуации, к изменению расклада сил в мире мог вносить коррективы.

- Иными словами, догматиком не был...

- Совершенно верно, и его деятельность являлась, конечно же, выдающейся. Он, я считаю, был самым великим революционером ХХ века, но чтобы утверждать это с полным правом, надо разбирать мотивы и условия, при которых Владимир Ильич действовал, как я сделал при анализе деятельности Сталина (там и мотивы проанализировал, и личное участие, и причины, которые помогли Иосифу Джугашвили провести великий террор). Изучению феномена ленинизма тоже надо всю жизнь посвятить, а я не считал эту задачу такой же для себя актуальной, как разбор феномена сталинизма.

- С теми, кто называет главным действующим лицом Великой Октябрьской социалистической революции Льва Троцкого, вы согласны?

- Нет, он был одним из центральных действующих лиц, а главный - Ленин, и Троцкий это признавал. С некоторой долей огорчения он говорил: мол, если бы я и Ленин не прибыли в Петроград в 17-м (Владимир Ильич в апреле, а Лев Давидович в мае), Октябрьской революции не было бы, но тут же добавлял: если бы один Ленин приехал, а я нет, революция все равно произошла бы, а случись наоборот, один я бы с этим делом не справился.

- Троцкий велик был?

- Лев Давидович был великим оратором и великим, как сказали бы мы сейчас, демагогом.

- Трибуном...

- ...революции, конечно, то есть человеком необычайных способностей, но все-таки второго плана. Он стоял все же за Лениным, а не рядом, как пытались потом это представить... У Октябрьской революции и у Советского Союза был один отец - Ленин: он основал партию, советское социалистическое государство и был человеком первого плана.

- Кто, исходя из всех реалий и предпосылок, должен был после кончины Ленина стать у руля государства: Троцкий или Сталин?

- Ни тот и ни другой. Было принято твердое решение (и в материалах съезда партии оно было закреплено письменно), что после смерти Ленина только коллективное руководство возможно, и именно в таком виде оно сразу после похорон вождя и возникло - в его составе были Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин...

- Рыков...

- Да, эта вот группа соратников, которые в Политбюро и в Совет народных комиссаров входили. Они много раз напоминали друг другу о том, что никто из них руководить единолично не сможет, и первое время принцип коллегиальности соблюдался - он возобладал и в сознании партии, и в реальной государственной деятельности.

Сталин был только первым среди многих, но уже к 29-30-му году путем интриг он сумел выдвинуться и стал фактически первым, безоговорочно первым лицом в партии, поэтому культ личности Сталина, единоличная сталинская диктатура ведут отсчет уже с 30-х годов. До этого, в 20-х, были дискуссии, диспуты, велась внутрипартийная борьба, а закончилась борьба с оппозицией в 29-м, то есть это не произошло мгновенно: умер Ленин, и его преемник сразу возглавил партию и государство.

- Иосиф Виссарионович, на ваш взгляд, гений?

- Я бы так не сказал - он, скорее, способный, потому что гениальность его провозглашалась, но в творческом плане не проявилась.

- Ага, значит, Ленин - гений...

- ...а Сталин - нет, тем не менее человек это очень талантливый, очень способный. А в чем, скажите, гений Сталина проявился?

- Ну, освободиться от всех конкурентов, переиграть их всухую - уже неплохо...

- Сталин великий тиран, но мы все-таки с понятием «гений» человеческие способности связываем, а они у Иосифа Джугашвили были достаточно ограниченными. Он оказался слабым оратором, с трудом теоретические проблемы решал, механизм марксистской диалектики был ему непонятен. То, что он написал, - это просто популярное изложение прописных истин для детей, для студентов, а, например, Гегеля понять он не мог, поэтому бросил читать вообще.

- А надо было Гегелю проще писать...

- Это точно (смеется), но и Канта Сталин никогда не читал - все-таки он получил церковное, ограниченное определенными рамками образование - окончил духовную семинарию. Сам себя, правда, Иосиф Виссарионович считал гением и постепенно начал в это верить, вмешивался во все науки и во все искусства...

- ...«Товарищ Сталин, вы большой ученый...»...

- ...да-да, но это о его гениальности не говорит. В то же время он был носителем страшной, сильной воли к власти и воли, так сказать, общей, сумел подчинить себе всех соратников, добиться их беспрекословного повиновения, и в этом смысле назвать выдающимся человеком его, конечно же, можно, но выдающимся человеком зла, а не добра.

«СТАЛИН ПРИНЯЛ СТРАНУ С СОХОЙ, А ОСТАВИЛ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ, И МНОГИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕД НИМ СТОЯЛИ, БЕЗ РЕПРЕССИЙ И ЛАГЕРЕЙ ВЫПОЛНИТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО»

- С одной стороны, под его, в общем-то, руководством отсталая аграрная страна совершила промышленную революцию и сделала невероятный рывок вперед - этого мы отрицать не можем, а с другой - были развернуты беспрецедентные по уровню и размаху репрессии, в результате которых миллионы людей прошли тюрьмы и лагеря и были расстреляны. Скажите, пожалуйста, зачем Сталину эти массовые жертвоприношения понадобились?

- Ответить на ваш вопрос историкам трудно - проблема слишком глубокого анализа требует и больших допущений. Да, как говорил Черчилль, Сталин принял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием, и многие задачи, которые при этом перед ним стояли, без репрессий и лагерей выполнить было невозможно.

- Вы так считаете?

- Это не мое, а общее мнение экспертов, и я приведу пример. Начиная с первых публикаций о своем атомном оружии - уже после его применения - американцы задались вопросом: а когда же Советский Союз его сможет создать? Специалисты сошлись во мнении, что ему потребуется на это 20 лет, потому что в СССР таких ученых, какие в США со всего мира собрались, еще не было, а самое главное - отсутствовали кадры, рабочая сила. Ведь для создания атомной бомбы нужно было в разных частях страны построить колоссального размера предприятия, найти залежи урана, добыть его и обогатить, создать атомные реакторы. Американские аналитики считали, что после страшных лишений Второй мировой войны, в условиях великой разрухи Советскому Союзу это вообще не под силу, думали, что советская атомная бомба возникнет где-то в 65-69-х годах, и, исходя из этого, свою политику строили, а Сталин и Берия решили эту проблему быстро - в 49-м году атомную бомбу уже взорвали. Придумали специальные лагеря...

- ...«шарашки»?

- «Шарашки» - так конструкторские бюро назывались - тоже, но первым делом собрали ученых-ядерщиков, обеспечили им уникальные условия для работы...

- ...и начали разрабатывать урановые рудники...

- Уран нашли в разных местах, там сразу рудники появились, и возле каждого из них - лагерь. Никто не думал о том, облучаются заключенные или нет, - все эти люди домой уже не вернулись. Заводы по созданию атомной бомбы тоже строились зеками, то есть необходимую мобильную рабочую силу Сталин нашел в лагерях. Туда, прямиком на восток, направлялись все наши военные из немецкого плена, почти все, за небольшим исключением, перемещенные лица, которых немцы в Германию вывезли - они-то и составили трудовой резерв...

- ...и обеспечили рабский бесплатный труд...

- Разумеется.

- Это понятно, а почему столько людей угробили до войны, почему с маниакальным упорством расстреливали, превращали в лагерную пыль лучших из лучших?

- Ну, это для страны они были лучшие из лучших, а Сталин видел в них потенциальных соперников, то есть это продуманная была акция, призванная определенные категории советских граждан уничтожить физически. Нет человека - нет проблемы! - поэтому в армии репрессии носили характер совершенно сознательный: под их каток не просто лучшие командиры попали, а те, кто участвовали в Гражданской войне и хорошо знали, что Сталин ведущей фигурой тогда не был. Их убирали с дальним прицелом: дескать, придут новые - более послушными будут, более, так сказать, дисциплинированными и склонными к почитанию Сталина.

- В прошлом сотрудник Главного разведывательного управления, а ныне писатель Виктор Суворов, который живет в Великобритании, в своей книге «Ледокол» утверждает, что Сталин планировал первым напасть на Германию, но Гитлер его опередил - вы как историк с мнением этим согласны?

- Нет, абсолютно вздорная версия! Виктор Суворов - это, в общем-то, не писатель, а изменник, сбежавший к британцам, и у него комплекс: он написал уже чуть ли не 20 книг и в каждой из них хочет как-то задеть Советский Союз, подорвать его героическую историю. Конечно, Великая Отечественная война была следствием нападения Гитлера на СССР, а не Сталина на Третий рейх, и никакая это не превентивная война против Союза, поэтому разбирать «Ледокол» как историк я даже не буду: книга целенаправленно выдумана, а факты подтасованы...

- Тенденциозна она?

- Не просто тенденциозна! - Суворов цитирует приказы, которых никто никогда не издавал. Он, как иллюзионист, извлекает из воздуха и публикует документы, которые не существуют в природе, то есть от начала до конца вся эта книга фальшивкой является. Некоторые историки пытались ее опротестовать, всевозможные вариации на тему «АнтиСуворов» писали - обширная литература критике Виктора Суворова и его концепции посвящена. Я такими вещами заниматься не буду, потому что это безусловная ложь и провокация - ее продвигали в конце перестройки, когда все начало разваливаться, издавали 500-тысячными тиражами...

- ...немало...

- ...и это была, как сказали бы в советское время, хорошо продуманная идеологическая диверсия. Она и на самом деле такой была, поэтому серьезно книгу Суворова обсуждать я не стану - разбирать ее научным образом просто смешно. Слушайте, Суворов там пишет, что перед войной в лагерях прошла мобилизация - из заключенных якобы были созданы несколько «черных» дивизий, которые объединили потом в «черный» корпус. Людей, мол, одетых в черные лагерные бушлаты, бросили как ударную силу против германцев сражаться - все это абсолютный вздор! Заключенные были истощены, они умирали от голода, и ни у кого и мысли не возникало из них какие-то дикие дивизии формировать - это я только один пример вам привел, а таких там десятки.

- Рой Александрович, вокруг смерти Сталина до сих пор идут споры. Я говорил на эту тему и с сыном Никиты Сергеевича Хрущева Сергеем Никитичем, и с Эдуардом Шеварднадзе, и с писателем Эдвардом Радзинским - с теми, кто мог бы помочь установить истину, а как вы считаете: Иосиф Виссарионович ближайшими соратниками был отравлен?

- Нет, он умер своей смертью. Мой брат посвятил этому большой очерк, который так и называется «Тайна смерти Сталина», и повторять его доводы я не буду, но это была естественная смерть от инсульта, причем уже не первого. Сначала микроинсульты он перенес, а потом уже случился обширный - после такого в живых не остается почти никто, а интрига состояла лишь в том, что парализованному вождю в течение суток помощи не оказывали.

- Почему?

- Так было надо - не в интересах людей, от кого это зависело, было агонию его продлевать, а тем более спасать, да и не до того им было. Кроме Сталина, власти ни у кого не было, и ее нужно было сформировать, таким образом, первые сутки ушли на борьбу за власть между Берией и Маленковым с одной стороны и между Хрущевым, Булганиным и Жуковым - с другой...

- ...а к Сталину тем временем даже врачей не приглашали...

- В том-то и дело.

- Не подозрительно?

- Возможно - вопрос в том, почему об этом никто не знал.

- Они-то знали...

- Да, но посмотрели на Сталина и увидели, что он уже умирает, спасти его невозможно.

- То есть фактически его добили?

- Нет, просто в течение суток первой помощи ему не оказывали. Сначала разделили власть между собой, договорились, кто какой пост займет, и только после этого вызвали к больному вождю врачей и стали производить какие-то процедуры, манипуляции.

- Итак, в то, что Сталина отравили, вы не верите?

- Нет, сделать это было невозможно, да и некому.

Киев - Москва - Киев

(Продолжение в следующем номере)

Дочь маршала ЖУКОВА Эра: «В 1946 году отца обвинили в том, что он готовит военный переворот, — близкое окружение Сталина постоянно нашептывало вождю, что маршал более популярен в народе, нежели генералиссимус»

Дочь маршала ЖУКОВА Эра: «В 1946 году отца обвинили в том, что он готовит военный переворот, — близкое окружение Сталина постоянно нашептывало вождю, что маршал более популярен в народе, нежели генералиссимус» Наталья МОГИЛЕВСКАЯ: «Я могу быть какой угодно — толстушкой, в морщинках, но во мне совсем не внешность ценна, поэтому вряд ли хоть одну пластическую операцию сделаю до 70-ти»

Наталья МОГИЛЕВСКАЯ: «Я могу быть какой угодно — толстушкой, в морщинках, но во мне совсем не внешность ценна, поэтому вряд ли хоть одну пластическую операцию сделаю до 70-ти» Известный писатель и диссидент, автор исторических портретов самых ярких политических деятелей советской эпохи Рой МЕДВЕДЕВ: «Отравить Сталина было невозможно, да и некому — он умер своей смертью от инсульта, причем не первого. Интрига состояла лишь в том, что парализованному вождю в течение суток помощи не оказывали. Почему? Так было надо — эти сутки ушли на борьбу за власть»

Известный писатель и диссидент, автор исторических портретов самых ярких политических деятелей советской эпохи Рой МЕДВЕДЕВ: «Отравить Сталина было невозможно, да и некому — он умер своей смертью от инсульта, причем не первого. Интрига состояла лишь в том, что парализованному вождю в течение суток помощи не оказывали. Почему? Так было надо — эти сутки ушли на борьбу за власть» Легендарный футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир БЕССОНОВ: «От тренировки игрок освобождается только в том случае, если у него есть справка из морга. Травм для меня не существует — только перелом, и желательно открытый, чтобы я видел»

Легендарный футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир БЕССОНОВ: «От тренировки игрок освобождается только в том случае, если у него есть справка из морга. Травм для меня не существует — только перелом, и желательно открытый, чтобы я видел» В трусишках зайка серенький под елочкой скакал

В трусишках зайка серенький под елочкой скакал Норму надо знать

Норму надо знать Еще одна страница про любовь

Еще одна страница про любовь Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги