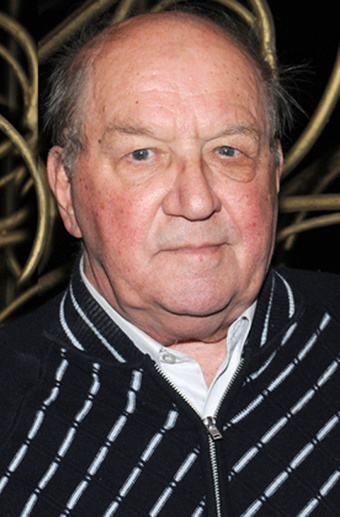

Лев ДУРОВ: «Я думал, это свет в конце тоннеля, а оказалось — встречный паровоз»

(Продолжение. Начало в № 34, № 36)

«Я НЕГОДЯЙ, НО ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ»

— Слышал, в свое время вы собирались писать по Александру Сергеевичу диссертацию...

— Ну, это я, конечно, шутил, — что вы! — а вообще, гения нам понять не дано. Вот представьте: светский человек, дуэлянт, обожавший женщин (он их даже подсчитывал, извините, и у него был донжуанский список, в котором его рукой написано: «Натали — моя 113-я любовь»)... Приемы, балы, великосветские рауты, а теперь объясните: авторучки нет, электрического света тоже — как можно было написать 10 томов, да еще какие произведения?! «История Пугачева», «Борис Годунов»... Значит, надо было работать в библиотеке, читать книги, изучать исторические материалы. Когда...

— ...список-то пополнять?

— А он же еще в Михайловском каждое утро сидел голый и стрелял восковыми пулями, потом долго скакал на лошади — как можно было 10 томов гусиным пером написать? Непостижимо!

— Надиктовали...

— Да, кто-то, наверное, сверху.

— Вы, знаю, тоже пишете прозу...

— Ой, перестаньте — это все графомания. Я вам за ваши слова заранее отомстил и книжонку свою принес...

— Виктор Астафьев тем не менее, прочитавший ваши «Грешные записки», якобы...

— (Перебивает). Ну прямо не скроешь от вас ничего! Нет, не так. На самом деле в башке у меня три рассказа засело. Мой немец — вот тот, который мне подморгнул! — потом же попал в плен и пришел в нашу квартиру.

— Да вы что!?

— Да, он шел по Садовому кольцу в колонне пленных, когда их в 44-м через всю Москву гнали, а после этого Лефортовский дворец реставрировал — чистил белокаменные пилястры, белил и штукатурил стены. Иногда двое пленных заходили к нам домой попросить «вассер» — воды, но было понятно, что они хотят есть. Мама наливала им борща или молока, отрезала полученного в скудном пайке хлеба. Однажды за спиной этих двоих показался третий, и в нем я узнал того летчика, подмигнувшего мне левым глазом. От угощения, правда, он отказался, и напарник, пожав плечами, выпил его молоко, а хлеб спрятал в карман.

Ну, это так, а еще у меня были два госпитальных рассказа — веселый и грустный. Первый я как-то на ялтинском пляже за полтора часа просто так написал — не думая, не гадая. До этого никаких литературных потуг у меня не возникало, а Олег Анофриев — он рядом был — спрашивает: «Это что?». — «Да вот, — говорю, — наваял». — «Левк, напечатай! Ты что, это же замечательно! Ну, отпечатай хотя бы», — и я отдал свои каракули машинистке.

Потом совершенно случайно с Арменом Джигарханяном мы попадаем в Америку и живем в одном номере, а эти три отпечатанные листочка валялись у меня в сумке года два. Как-то решил я пойти подышать воздухом, а заодно надо было что-то купить пожрать, поэтому взял сумку и вытряхнул из нее все на кровать. Прихожу, Армен ко мне: «Слушай, тут листочки лежали — это кто написал?». — «Я», — признаюсь. «Потрясающе! Я показал одному эмигранту, так он тут же ксерокопию пошел снял — хочет опубликовать». Я на него накинулся: «Ты что, спятил? Ни в коем случае, нет!».

Вскоре лечу из Америки, и стюардесса мне сообщает: «А знаете, в сегодняшнем «Новом русском слове» ваш рассказ напечатан». С этого все и началось, а потом почему-то подумал: «Дай-ка Петровичу покажу».

— Астафьеву?

— Да, хотя нет, это не я, а художник-фронтовик Капустин дал ему мои опусы почитать на дорожку. Звонит Астафьев из Красноярска: «Левка, фулюган. Читал я, пока летели, твои рассказы. Один у тебя очень жесткий — грустно было, а вот этот смешной: так хохотали — чуть самолет не перевернули! — Потом успокоился и добавил: — Больше никогда не пиши, графоманов и без тебя развелось до хрена». Капустин меня потом успокоил: «Это Петрович от зависти». Я покивал: «Да-да!».

— Вы же и одностишьями, знаю, балуетесь...

— Какой там — просто однажды была презентация очередной книжки Володи Вишневского, и черт меня дернул...

— ...туда пойти?

— Нет, ну а как не пойти-то — друзья. Пригласили, как принято, надо же поприсутствовать на... — вот как это называется? — а, на тусовке, и вдруг меня понесло: «Тоже мне гений! Я, что ли, так не смогу?». Володька (человек довольно амбициозный) усмехнулся язвительно: «Ну, попробуй!». — «А че? — становлюсь в позу. — Любую тему давай». Он хмыкнул: «Допустим, война». Я: «Хорошо» — и с ходу выдал: «Война. Добыча цинка возрастает». Вишневский поморщился: «Ну, ты негодяй!», а кураж поймал: «Я скинул автомат, а он быстрее». Он вздохнул: «Сволочь!». Я продолжаю: «Схватился за «наган», но тут же вспомнил». — «Ну, гад! — запереживал Володька и решил сменить тему. — Про политику можешь?» (тогда у нас Ельцин был). «Пожалуйста, — говорю. — «Уж раз вы президент, так воздержитесь». Он вяло кивнул: «Ну да!».

Смотрю, совсем уж расстроился, и решил его успокоить. Теперь про себя сочиню... «Я негодяй, но вас предупреждали». Он оживился: «Вот это, пожалуй, здорово!», но чтобы достойно заключить, я подытожил: «А я неплохо выглядел в гробу». Ну и последнее персонально тебе: «Никто ко мне не ходит на могилу». Он закричал: «Уйди от меня!» — и убежал. Самое смешное, что в башку мою с тех пор больше ничего не влетело.

— Перестали, видимо, диктовать...

— ...и оппонента достойного не было.

— Вы, вообще, удивительный — за что ни беретесь, все у вас получается: и готовить любите и умеете, и любую мужскую работу по дому выполняете...

— ...все, что полагается!..

— ...и по дереву резчик, и мебель сделали сами, еще и в футбол с Николаем Николаевичем Озеровым играли...

— Он в нашей команде был капитаном, а я — цепким гаденышем. Помню, за команду «Красный факел» выступал Лобов — здоровенный, настоящий такой мужик. Он меня на дух не переносил, потому что сотворить я мог что угодно, и когда соперники перед матчем переодевались, слышу, за стенкой басовито спрашивает: «Седой играет?» (это моя кликуха, потому что волосы выгорали — у меня тогда еще большая была копна). Ему отвечают: «Играет». — «Убью! Завалю!».

С Лобовым случилась беда. В одном из моментов я был виноват, его проморгал, и он вышел с нашим голкипером один на один. Бегу за ним и думаю: «Ладно, пенальти. Забьют или нет — это еще вопрос, но надо сбивать». Прыгнул, чтобы за бедра его схватить, плюхнулся на газон и вдруг смотрю: а что это у меня в руках? Оказалось, трусы. Голову поднял: впереди что-то розовое мелькает, а у него маечка закороченная — Лобов без плавок и бандажа играл! — и он в ней к воротам несется, даже не заметив, что из трусов вылетел.

Судья свистнул, меня тут же с поля погнали — дисквалифицировали за хулиганство, а Коля Озеров пошел извиняться: это случайность, мол, то да се. В общем, отделался я легким испугом, а вот сопернику моему не позавидуешь — с тех пор, когда он выходил на поле, стадион орал: «Лобов, трусы держи!». Так бедняга и исчез, не играл больше...

И второй случай был — у меня даже где-то маленькая заметочка из «Советского спорта» валяется. У очередных наших противников тоже два нападающих были — мощные, таранного типа ребята, и они решили мне сделать «коробочку». Что это, знаете?

— Ну, конечно...

— Это когда два игрока сходятся — и третьего больше нет. И вот они прут, как танки, все ближе, ближе... Озеров кричит мне: «Седой, аккуратней!», а что я могу? В это время навесной мяч пролетает между ними, ударяется об землю и летит на меня. Долго не думая, я резинку от трусов оттягиваю, и он туда — шпок! Эти ребята замерли, а я между ними бегу, «беременный». Судья трусит рядом и не знает, свистеть или нет, — руками-то я мяч не трогал. Потом все-таки остановил игру: «Вынимай!». Я плечами пожал: «Сам вынимай». Так мы и пререкались, пока он его сам не вынул и не постановил: «Спорный!».

На следующий день звонит мне кто-то и ржет. «Что случилось?» — спрашиваю. «В «Советском спорте» заметка». Я ее помню дословно. «Вчера, такого-то числа, на стадионе «Локомотив» произошел курьезный случай. Игрок команды МХАТ — студент Школы-студии МХАТа Лев Дуров — неожиданно поймал мяч формой (написать «трусами» они сочли неприличным. — Л. Д.). Судья долго не мог принять решение и, наконец, объявил «спорный». Надо, очевидно, внести в футбольные правила пункт, запрещающий игру формой». Видится (смеется), в историю футбола я тоже вошел.

«Я ДОСТАЛ ИЗ КАРМАНА ПЯТЬ РУБЛЕЙ И ДАЛ ХРУЩЕВУ НА МОРОЖЕНОЕ»

— Лев Константинович, а вы человек богатый?

— В каком смысле?

— В финансовом, материальном...

— Дима (с укоризной), и вам не стыдно?

— Нет, и я объясню, почему этот вопрос задал. В свое время, знаю, вы самому Хрущеву деньги одалживали...

— На самом-то деле, не все в эту историю верят — многие сомневаются, а дело так было. На углу улицы Горького (ныне Тверской) было кафе-мороженое, куда мы, однако, ходили не за пломбиром и крем-брюле. Раньше там был коктейль-холл, но его по соображениям нравственности закрыли, и вот мы приносили бутылку, под столом разливали, выпивали, а на закуску заказывали мороженое.

Однажды, когда стояли на свежем воздухе в очереди, неожиданно подъезжает машина, и оттуда выходят Хрущев и Тито (притом без охраны, которая этот экспромт прозевала, — Никита Сергеевич любил, оказывается, от нее удирать). Подходит Хрущев к нам и спрашивает: «За чем очередь?». — «Это кафе-мороженое», — отвечаем. Он к Тито: «Я же тебе говорил, что не за хлебом. Видишь, они за мороженым стоят — пойдем-ка и мы по порции съедим». — «Ну, давай!».

Хотел он уже было войти и вдруг хлопнул себя по карманам: «Ой, у меня ж ни копейки! У кого же мне одолжить денег?». Тут как раз машина с охранниками подоспела, они вылетают, и один говорит: «Никита Сергеевич, возьмите!», но Хрущев: «Нет, у тебя не хочу. Твое дело охранять — вот и охраняй. Кто-нибудь даст?». Я в карман лезу: «Вот пять рублей». — «А хватит?». — «Да наверное». — «Ну ладно! — и к свите своей повернулся. — Запишите адрес, потом пришлете».

— Не прислали?

— Как бы не так. Тогда, кстати, меньше 10 рублей на почте не принимали...

— ...и вам отвалили целый червонец?

— Нет, пять целковых. Там не было написано: «От Хрущева» — просто почтовый перевод, так что это не моя фантазия: было на самом деле.

...Я несколько раз с Хрущевым встречался (ну, не так чтобы лично). Однажды, когда подземный переход в Москве открывали (после визита в Америку ему пришла в голову идея их рыть повсюду), мы тоже там находились. Стоим, и в это время подъезжает машина, вылезает Хрущев (я его как увидел, сразу узнал), а тут из толпы пьяненький мужичок выходит — пятится перед Никитой и приговаривает: «Ой-ой-ой, хинди руси, пхай, пхай!». Почему, не знаю. Хрущев взвился: «Я тебе сейчас дам «пхай!». Ах ты, говно собачье, пьянь такая, ну-ка вон отсюда!». Тут же подбежал охранник, мужика подальше запихнули, а наш лидер, пока шел к переходу, под нос все бубнил: «Говно собачье! Я тебе покажу «пхай, пхай!» — и ногой гневно стучал.

Слышу я — брякает что-то: Никита Сергеевич, оказывается, на обуви подковки носил. Помните, он же в ООН по трибуне ботинком стучал, так на этот счет есть легенда. Я даже хотел уточнить у Суходрева, его переводчика, все ли так было, но не получилось. Оказывается, устав ООН запрещает в главном здании этой организации стучать по чему-либо металлическими и стеклянными предметами. После инцидента с ботинком к Хрущеву якобы пришли и сказали: «Никита Сергеевич, за нарушение правил ООН вам штрафные санкции насчитали — 300 тысяч долларов», а он в ответ...

— ... «Ах ты, говно собачье», да?

— Нет: «Я не металлическим предметом стучал, а ботинком». Те возражают: «У вас на ботинках железные были подковки», а он им: «Вот эти?». Они закивали: «Да!». — «Так это ботиночные, не мои». Разулся, отшвырнул обувь в сторону и ушел в носках, а ботинки стырили — извините, украли...

— Такую реликвию историческую!

— Говорят, кто-то из журналистов позарился. Не знаю, насколько это правда, но на Никиту Сергеевича очень похоже — верю, как говорится, стопроцентно!

— Вы где-то сказали, что являетесь по натуре абсолютным психом. По-моему, напраслину на себя возвели...

— Психом нет — оптимистом.

— Актеру, по-вашему, это нужно, чтобы немножко себя накручивать?

— Разумеется, только он должен не психом быть, а иметь рваную душу. Надо готовым быть сыграть любую экстремальную ситуацию, не раздумывая, и когда кто-то кому-то капает в павильоне глицериновые слезы (это часто и женщины делают), я выхожу прочь — не могу на такое дилетантство смотреть. Раз ты профессионал — соберись...

— ...будь уж добр!..

— ...что-нибудь вспомни и мгновенно, если ты актер, а не железка или фанера, сыграй.

— Вы, насколько я знаю, человек безрассудный...

— (Стесняясь). Да ладно, ну прекратите! Вашими стараниями я сейчас стану таким храбрым, таким хорошим. Нет и еще раз нет!

— Неужели врут, что однажды вы на ножи полезли?

— Ну почему — как раз у вас в Киеве дырку от финки в спине схлопотал.

— Как это было?

— Решил прогуляться пешком от студии Довженко в гостиницу — она недалеко находилась. Там по пути скверик какой-то, деревья (такой пустыречек маленький), а впереди — автобусная остановка, как обычно вечером, с кучей людей (я еще обратил внимание, что стояли военные). Вдруг слышу из этого скверика девичий визг, крик и понимаю, что ситуация нехорошая.

Сунулся туда, смотрю, мужик, а под ним девушка уже хрипит. Не раздумывая, то ли по башке ему дал, то ли ногой в бок всадил, — даже не помню! — и он отвалился. Добавил ему еще и к жертве кинулся: она вся изорванная лежит, ее дрожь колотит. Только поднял — сзади удар несильный. Если честно, даже внимания не обратил, потому что девочка была в таком состоянии... Успокоил ее, вывел на остановку, где освещение было. Оттуда всех будто ветром сдуло...

— И даже военных?

— К сожалению, исчезли мгновенно... Я остановил такси, а девушка от пережитого говорить не может... Пришлось протянуть ей бумагу: «Запишите ваш адрес». Водителю говорю: «Вот деньги. Я тебя умоляю: отвези, ладно, а то меня ждут. Только потом позвони». У меня был телефон вахтера гостиничного, думаю: «Подстрахуюсь, а то мало ли что» — тут уже в голову всякое лезет.

Таксист, в общем, ее отвез, позвонил: «Не волнуйтесь, все в полном порядке — сдал родителям с рук на руки». Вот такая была ситуация — остается добавить, что, когда я вошел в гостиницу, почувствовал на спине что-то липкое. Снял дубленку, а под ней кровь течет — гад тот ножом порезал.

— Сильно?

— Ну... К счастью, попал в лопатку, прямо в центр. Ваши актеры киевские помазали, забинтовали...

— Так, а тонущего как вы спасли?

— Дима, да ладно, хватит, а то я прямо Герой Советского Союза какой-то.

«КОГДА Я ПРОЧЕЛ СТРАНИЦ 10 КНИЖКИ ВЫТАЩЕННОГО ИЗ МОРЯ ПИСАТЕЛЯ, ПОНЯЛ, ЧТО НЕ НАДО БЫЛО ЕГО СПАСАТЬ»

— Этот случай — прошу! — в назидание молодым расскажите...

— Дураковаляние это на самом-то деле... В Ялте был очень сильный шторм — от восьми до девяти баллов: волны в два раза выше этой комнаты ударялись о набережную. Все топчаны, зонтики унесло с пляжа в море, а я как раз вышел на разгул стихии взглянуть, и в это время «Помогите, помогите!» услышал. Смотрю — в волнах что-то голубое мелькает, присмотрелся — плавательная шапочка. Я в чем был — а у меня деньги, паспорт в кармане — прыг! Тут же воды нахлебался и понял, что мне кранты, но все равно поплыл к утопающему (а волны таскают туда-сюда — в дрейф ложишься, но справиться все равно не можешь). Прошу его: «Только не хватайтесь — утонем сразу. Или я вас брошу!».

Как-то подцепил его и понял, что мы не выплывем ни за что, что сам я уже сдох. Вдруг слышу звук катера: та-та-та-та-та! — все ближе, ближе, и ребята-спортсмены кролем подплывают. Оказывается, неподалеку санаторий военный был... Они возле берега бултыхались, вдруг видят — какой-то придурок прыгнул, и рванули на помощь...

— Вытащили вас?

— «Плыви назад, — говорят, — мы его сами доставим». На себя положили ловко — я даже не знаю, сколько их было! — и клином пошли к берегу. Как я назад доплыл, не знаю. Помню, там толстая петля металлическая из бетона торчала — я схватился за нее, а меня оторвало, перевернуло... Пришлось помучиться, пока выбирался, чтобы о набережную не ударило...

На следующий день какие-то женщины бродят по пляжу: «Где Дуров?». — «Да вон он лежит», — говорю. Одна: «Ой, вы моего мужа вчера спасли. Вот вам на память книжка».

— Утопающий писателем оказался?

— Да, но я прочел страниц 10 его книжки и понял, что...

— ...не надо было его спасать?

— Мало того, надо было еще по башке дать и избавить массу читателей от неприятностей.

— Вы, как я уже понял, в огне не горите, в воде не тонете...

— ...и в самолете не разбиваюсь. Помню, летел из Москвы во Львов на съемки «Стариков-разбойников»...

— ...с Никулиным и Евстигнеевым в главных ролях...

— ...и у нашего самолета два двигателя отказали. Мы в накрененном положении садились. Нет, я, честно скажу, не трусил, только в самый последний момент зажмурился, когда понял, что сейчас мы крылом заденем бетон.

— Что это за самолет был?

— Ан-10. То был его последний рейс («старичка» после этого сняли с полетов), и вот, когда я увидел, что стоит эта анаконда — опутанные шлангами машины пожарные...

— ...понял: что-то не так...

— Ну, я же читал «Аэропорт» Хейли — этот ужас, и тут все совпало. Вот так: тш-ш-ш! — зашипело, а сзади через ряд сидел летчик в форме. Я увидел, что пропеллеры перестали крутиться, повернулся к нему, и он мне показывает: лопасти так или так? Я изобразил, а летун тихо: «Флюгер!». Потом что-то опять зашипело, захрипело, и второй двигатель сдох. Он снова мне знаками: второй? «Да», — отвечаю.

Садились мы в киевском аэропорту «Жуляны» — вынужденная посадка. «Ан» снижался, снижался и в последний момент — раз! — перевернулся. Удар, кишки во рту... Он попрыгал, все пеной залили, не загорелся... Потом мат-перемат, все сбежались, а наш пилот говорит: «Я не хотел вылетать». А мы, действительно, в Москве часа на полтора задержались, потому что возник спор. Он: «Я слышал, движки барахлят, а ему: «Все нормально, лети!». Зато потом летчика, который аварийный самолет посадил, начальником отряда назначили.

— Вообще, удивительно: на съемках фильма «34-й скорый» вы едва не сгорели...

— ...нормально...

— ...во время одного из спектаклей откуда-то сверху на вас упало бревно — чуть не убило...

— ...мы с Леней Каневским вместе стояли...

— ...23 перелома у вас было, в том числе два — позвоночника...

— Уже 24. Видите, какой у меня палец (показывает)? Это позорное ранение получил совсем недавно: летел на гастроли и в самолете сортирной дверью сам себя покалечил. Знаете, она книжкой сворачивается? Я вышел из туалета и, закрыв эту «книжку», полпальца себе отрубил. Мне его наскоро сколотили — теперь он такой.

— Кошмар, на вас же, Лев Константинович, места живого нет! Слышал еще, инсульт тяжелейший перенесли, после которого заново учились ходить, говорить...

— ...отстаньте, к чему эти разговоры?..

— ...инфаркт...

— ...вот этого никогда не было, честно...

— ...шунтирование сосудов сердца...

— Нет, другая была операция. Ладно, ну хватит вам...

— Слушайте, это фантастика!

— Ужас!

— За счет чего же вы так прекрасно выглядите и все нагрузки: в театре, в кино да еще в киноакадемии — совмещаете?

— Дима (смеется), это агония!

«ЗАТО ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО ЗНАЧИТ «КРЫША ПОЕХАЛА»

— Вы и вправду несколько раз побывали на том свете?

— Ну, не несколько, но бывал.

— Каково там?

— На этот счет есть шутка такая: «Думал, свет в конце тоннеля, а оказалось — встречный паровоз». Там странное состояние: вы все, остающиеся, перемещаетесь в какое-то чуждое мне пространство и становитесь совершенно безразличны. Ты погружаешься в равнодушие: ни страха, ни опасения — некая прострация, ты есть, но тебя нет. Я, вообще-то, сентиментален... Пришел внук Иван, рванулся ко мне: «Дедаха!», а я ему: «Здравствуй, Иван!». Говорил, как потом мне рассказывали, холодно. Понимал же, что рядом Ваня, но это никак на меня не действовало.

— Эмоции отсутствовали?

— Окружающие где-то там — больше ничего, зато теперь я знаю, что значит «крыша поехала». Она ведь на самом деле едет: местами меняются верх и низ, потолок оказывается внизу, люстра начинает расти вверх, паркет висит над головой. Самое противное ощущение — когда понимаешь, что живешь в перевернутом мире. Смешно, но неприятно...

— Каждому прожитому дню надо радоваться?

— Конечно. Проснулся, жив — радуйся. Солнце — замечательно, снег — изумительно, дождь — полный восторг!

— Вы однажды признались: «Надеюсь сдохнуть на сцене». Как вы это себе представляете?

— Ну, как сдыхают-то? Я, например, для финала в моей последней премьере «Я не Раппопорт» по пьесе американского драматурга Гарднера придумал такую реплику. Мы, оба героя, там умираем. «Ну вот, — говорю, — а я умер на этой скамейке. Стал рассказывать Картеру, как месяц воевал во Вьетнаме, но не закончил, остановилось сердце».

...Хмелев, мхатовский корифей, ушел почти так же. Репетировал он всегда в костюмах, облачился в Ивана Грозного, и в одной из сцен — там спор шел между боярами — у него не было ни одной реплики, но кто-то сказал: «Посмотри, какое у Хмелева лицо, какие глаза!». Кончили репетицию, и Фабисович — знаменитый фотограф — попросил: «Николай Павлович, давайте сфотографируемся в костюме, чтобы потом вас не мучить». Он кивнул: «Давайте». Встал и упал прямо на сцену. Актера стали выносить из зала, а он: «Ну-ну, что же вы меня ногами вперед? Рановато». Его положили на диванчик в фойе — там он и умер.

Андрюша Миронов в Риге тоже умер на сцене, и Москвин после второго акта «Царя Федора Иоанновича» стал выходить, облокотился на тяжелую дверь во МХАТе — у-у-ух! Рабочий сцены поймал его на руки — и все. Красиво!

— Вы очень дружили с Никулиным и оба были признанными мастерами розыгрышей...

— Соревноваться с ним в этих делах было трудно, потому что Юра, вообще, потрясающий был человек, удивительный совершенно. Я по его милости и в Голливуд собирался на съемки, а потом оказалось, что письмо с приглашением он мне прислал и орденом был награжден — на вручение Юра вызвал меня в Кремль.

— Да? Каким образом?

— Ну как? Звонок. «Это Администрация Президента, — говорят. — Лев Константинович, вы награждаетесь орденом Дружбы, и 24 апреля вам надо прибыть в Кремль. Вы случайно не заняты?». Я заглянул в график: «Свободен!». — «В 13 часов президент Горбачев будет вручать вам орден». Я вымыл шею, напялил галстук (с тех пор не ношу их!), приехал...

— Ни Горбачева, ни ордена...

— Часовые: «Дуров, куда вы?». — «Да вот...». Они развели руками: «Сегодня не наградной день». Ничего не понимая, начинаю доказывать: «Как — из Администрации президента же позвонили». Ребята наградной отдел набирают и говорят: «Они проверили все листы на полгода вперед — вас нигде нет». Думаю: «Ах, мать вашу!» — и слегка начинаю догадываться. Выхожу — стоит машина, а на нее Юра облокотился и улыбается: «Ну что, приехал все-таки, дурачок?». Я его там чуть не убил!

— Не сомневаюсь, что вы ему достойно ответили...

— Однажды в Ленинград его вызвал на пробы.

— И он поехал?

— Ну да — у него как раз был выходной... После истории с орденом я спросил: «Юра, а кто мне звонил?». — «Я», — засмеялся он. «Странно, я тебя не узнал». Он фыркнул: «Что я, дурак? Я кастрюлю надел на голову». — «И не стыдно тебе? — допытываюсь. — Народный артист Советского Союза, директор, художественный руководитель цирка с кастрюлей на башке». — «Но ты же поехал? Да я на все готов, лишь бы тебя разыграть». Он был великий, я просто его обожал.

— Лев Константинович, спасибо за все, вы замечательный...

— Я отомщу вам за эту беседу — подарю свою книжку. Она называется «Грешные записки», а почему, прочитаете.

— И за книгу спасибо!

— (Увидел, что в томик вложена записка). Ай, нет, это поклонница сегодня дала. Верните, пожалуйста!

— Юрий Никулин без анекдота не начинал и не заканчивал, а поскольку вы тоже большой их знаток и любитель, думаю, будет правильно, если напоследок расскажете анекдот...

— Я, честно говоря, не люблю это делать со сцены или перед большой аудиторией, потому что лучше Юры все равно не сумею. Анекдот — это все-таки маленькая новелла, она обязательно на каком-то жизненном факте основывается, и когда вот так говорят: «Расскажи!» — в голову сразу ничего не приходит.

Сейчас вот все за римейки взялись... Никита Михалков снял «12», до этого была американская картина «12 разгневанных мужчин» — тоже римейк, так вот, американцы в свою очередь решили «Чапаева» снять и на роль Василия Ивановича да Петьки утвердили двух чернокожих артистов. Петька у них там спрашивает: «Василий Иванович, когда счастливо жить начнем?», а тот отвечает: «Скоро — белых вот перебьем...». По-моему, смешно, особенно в свете последних событий...

Дочь Кирилла ЛАВРОВА Мария: «Из Киева отец уехал после ссоры с зятем Хрущева Гонтарем, который тогда был директором Театра имени Леси Украинки»

Дочь Кирилла ЛАВРОВА Мария: «Из Киева отец уехал после ссоры с зятем Хрущева Гонтарем, который тогда был директором Театра имени Леси Украинки» Лев ДУРОВ: «Я думал, это свет в конце тоннеля, а оказалось — встречный паровоз»

Лев ДУРОВ: «Я думал, это свет в конце тоннеля, а оказалось — встречный паровоз» Экс-депутат Госдумы России Константин БОРОВОЙ: «Заявление Бастрыкина — попытка Кремля предложить Яценюку сотрудничество и еще больше стравить его с Порошенко и Саакашвили»

Экс-депутат Госдумы России Константин БОРОВОЙ: «Заявление Бастрыкина — попытка Кремля предложить Яценюку сотрудничество и еще больше стравить его с Порошенко и Саакашвили» Экс-председатель СБУ Игорь СМЕШКО: «Россия коррумпировала часть политической элиты Украины, посадив на газовую иглу, а кому трубы не досталось, вынуждены были поднять флаг ЕС»

Экс-председатель СБУ Игорь СМЕШКО: «Россия коррумпировала часть политической элиты Украины, посадив на газовую иглу, а кому трубы не досталось, вынуждены были поднять флаг ЕС» Музыкант Олег СКРИПКА: «Кому-то русский самовар душу греет, а кому-то руки печет»

Музыкант Олег СКРИПКА: «Кому-то русский самовар душу греет, а кому-то руки печет» Экс-глава таможни Константин ЛИКАРЧУК: «Минсдох не сдох, а превращается в душащего бизнес монстра времен Клименко и Калетника»

Экс-глава таможни Константин ЛИКАРЧУК: «Минсдох не сдох, а превращается в душащего бизнес монстра времен Клименко и Калетника» По следам зверств Яценюка: что вытворяли в Чечне Турчинов, Корбан, Вакарчук и другие каратели

По следам зверств Яценюка: что вытворяли в Чечне Турчинов, Корбан, Вакарчук и другие каратели Молдавский политолог Алексей ТУЛБУРЕ: «Молдова — неэффективное государство с отвратительным политическим классом, похожим, извините, на украинский»

Молдавский политолог Алексей ТУЛБУРЕ: «Молдова — неэффективное государство с отвратительным политическим классом, похожим, извините, на украинский» Чай не дворяне!

Чай не дворяне! Российский оппозиционер Владимир МИЛОВ: «Путин очень силен, и не он является слабым звеном системы. Слабое звено — это партия «Единая Россия»

Российский оппозиционер Владимир МИЛОВ: «Путин очень силен, и не он является слабым звеном системы. Слабое звено — это партия «Единая Россия» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги