Михаил СВЕТИН: «Комплекс маленького человека у меня в крови, и трагедию его жизни знаю не понаслышке. Несчастный, потерянный, жаждущий самоутвердиться, но иногда обидчику своему может дать хорошо под зад — бэмс!..»

Михаил Светин удивительно похож на солнечного зайчика: маленький, круглый, подвижный, заряженный энергией и оптимизмом... Глядя на него, невозможно сдержать улыбку, и совершенно не верится, что этот светлый человек, театральная звезда Санкт-Петербурга и наш ответ Голливуду, недавно отметил очередной юбилей.

Нынче на постсоветском пространстве клоуны, шуты, скоморохи и пародисты в особом почете: они не только развлекают, веселят и услаждают остротами слух, но и отвлекают хмурых граждан от неизбывных проблем, им — зеленый свет и гонорары в «зеленых»!

У Михаила Светина дар поистине уникальный — он может быть смешным, не гримируясь, не клея себе нос, не нахлобучивая парик и не корча рож, а то, что артиста в свое время наградили премиями «Золотой Остап» и «Золотой софит», лишний раз подтверждает: такой талант — на вес золота. Другой бы на месте актера давно конвертировал бы его в ходовую валюту, влившись в ряды какого-нибудь «Аншлага» или «Кривого зеркала», но Михаил Семенович очень взыскателен во всем, что касается творчества, и на понижение не работает. В юмористических телешоу не участвует, в сериалах практически не снимается, хотя вполне бодр и полон сил: в питерском Театре комедии, где служит уже 30 лет, играет четыре-пять спектаклей в месяц плюс столько же — в антрепризе.

Даже под дулом пистолета он не станет шутить о фекально-генитальных подробностях, тещах и знаменитостях, ни за что не будет прикалываться над бедными, пожилыми, убогими, обиженными Богом или людьми. Слишком уж Светин добр, чтобы высмеивать других, поэтому целью избрал самого себя — наивного, нелепого, неуклюжего, не слишком удачливого... Он свято блюдет главную заповедь всех больших комиков мира: копайся в себе, ищи свою боль, смотри на жизнь не только глазами автора пьесы или сценария, но и собственными.

В каждой из почти полутора сотен ролей, сыгранных им в театре и кино, есть элемент исповедальности, и ему таки есть что вспомнить, потому что судьба не баловала. «Пятая графа» и «неблагозвучная» фамилия Гольцман (Светиным он стал в 35 — после рождения дочери Светы) помешали ему получить высшее образование, за первых 12 актерских лет артист сменил шесть провинциальных театров: кемеровский, петропавловский, иркутский, пензенский и петрозаводский, а первую квартиру получил в 46 — после долгих скитаний по бесконечным подвалам и коммуналкам.

Впрочем, к бытовым проблемам Михаил Семенович относился легко — куда грустнее ему теперь сознавать, что неуемные амбиции рассорили его с признанными корифеями комедийного жанра — Аркадием Райкиным, Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией, Эльдаром Рязановым... Даже со своим другом актером Игорем Дмитриевым мой собеседник побил горшки, да так и не успел перед его смертью помириться, а ведь тот ходил к питерскому мэру Анатолию Собчаку просить для Светина денег — на операцию по шунтированию сердца. Когда с грустью и непередаваемым юмором Михаил Семенович сетует на свой непростой характер, когда рассказывает о совершенных нелепых поступках, просчетах и глупостях, мне почему-то кажется, что для него это своеобразная смехотерапия.

Сегодня мы с ностальгией смотрим фильмы «Агония», «Афоня», «Не может быть!», «Двенадцать стульев», «Безымянная звезда», «Будьте моим мужем», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», где он сыграл уморительных персонажей, и это ничего, что роли подчас маленькие — зато какой же большой артист! В отличие от многих коллег по комическому амплуа Светин никогда не мечтал сыграть Гамлета — его путеводной звездой был всегда Чарли Чаплин, ну а душой и сердцем он с теми, кто изо всех сил старается выбиться, но получает по голове.

Нет, не случайно моего друга больше всего любит простой народ — сравнив свою жизнь с судьбой известного комика, «маленькие» люди получают возможность почувствовать себя в этом жестоком мире менее одинокими...

«Я ПОНИМАЛ: ОПЕРАЦИЯ — ЭТО СПАСЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО СМЕРТЬ ПОДСТУПАЛА ВСЕ БЛИЖЕ, БЛИЖЕ И БЛИЖЕ...»

— Дорогой Михаил Семенович, не знаю, насколько можно этому верить, но говорят, раньше, до операции по шунтированию сердца, вы без нитроглицерина не могли и шагу ступить — это так?

— Да, Дмитрий Ильич, и вправду не мог. Ну, первый шаг еще делал, но три уже было сложно, и чем дальше, тем все меньше и меньше расстояние осиливал без лекарств. Кстати, раз уже заговорили мы о таких грустных вещах, хочу вспомнить Сашу Демьяненко...

— ...легендарного Шурика...

— Поначалу он очень обижался, когда его так называли (грустно), — потом привык... Мы с ним дружили и играли спектакль «Дон Педро» — мой знаменитый, по пьесе Носова, — так вот, с сердцем у него была точно такая же ситуация — один к одному...

— Кто играл дона Педро?

— Дон Педро у нас — это тот, о ком мы все время вели речь, но он так и не появлялся. Бразилец, который женится на племяннице моего напарника, личность таинственная. Чуть что — сразу дон Педро: красивый такой мужик, который хорош в постели, но существует только в мечтах, в разговорах...

Мы с Сашей вдвоем этот спектакль играли, и я видел, как потихоньку спиной к зрителям он иногда разворачивался, таблетку под язык — хоп! — и продолжал как ни в чем не бывало. Я это тоже делал, когда мы картину «Любимая женщина механика Гаврилова» снимали, — помню, танец с Гурченко репетировал и жевал, жевал... Просто не мог работать, но старался, чтобы никто этого не видел, — почему-то стыдно было болеть. Пилюлю в рот — бац! — и поехали танцевать. Я говорил Саше: «Тебе нужна срочная операция», — буквально до ссоры у нас доходило, но он ни в какую — страшно боялся...

— ...и умер...

— Это на самом деле элементарно: Саша расширял то и дело сосуды, потому что кровь в сердце не поступала — точнее, ее поступало мало, кислорода отчаянно не хватало. В результате начала грудина болеть — и все, а надо было сделать шунты...

— Актеры, увы, весьма впечатлительны, и когда Евгений Евстигнеев приехал в английскую клинику...

— ...ой, эту историю я знаю!..

— В общем, когда ему нарисовали его сердце и сказали: «Из-за того, что три сосуда забиты полностью, а четвертый — на 90 процентов, вы можете умереть»... Благодаря своему гениальному воображению он представил себе смерть и, войдя в нее, как в очередную роль, скончался...

— Да, фантазия у него была настолько ярка, он настолько был впечатлительным... Гениальный артист!

— Вы ложиться на операционный стол не боялись?

— Нет, Дима мой дорогой, — я понимал, что это спасение, потому что смерть подступала все ближе, ближе и ближе...

— Вы это чувствовали?

— Ну конечно — совершенно четко, и если сначала принимал нитросорбид раз в три часа, то потом через каждые два с половиной, два, полтора... Когда дошло уже до 40 минут, пришел к врачу и сказал: «Надо на операцию мне, наверное». Она кивнула: «Да, Михал Семеныч, пора».

— Поразительно, а глядя на вас, и не скажешь, что такое перенесли...

— Ну а я и не хочу, чтобы говорили. Зачем?

— Вам, я открою маленькую тайну, недавно исполнилось 80...

— Я бы тебя попросил, Дима (наигранно-строго), не надо вот этого! Врачи предупредили меня, чтобы о своем возрасте не распространялся.

— Слушайте, но когда мы идем по улице, за вами невозможно угнаться — вы просто летите. Активный человек, непоседа...

— А я и по лестнице бегаю — тьфу-тьфу-тьфу! В какую плевать сторону? В левую? (Голову поворачивает налево). Тьфу-тьфу-тьфу!

«НА РЫНКЕ В ТАШКЕНТЕ Я ПРОДАВАЛ ВСЕ ПОДРЯД: ЧУЛКИ, ПЛАТКИ, ДАЖЕ ХОЛОДНУЮ ВОДУ ИЗ ЧАЙНИКА»

— Однажды вы о себе сказали: «Я недоделанный взрослый» — действительно так считаете?

— Да, Димочка, я был и остался мальчишкой, и, слава Богу, возраста, который людей моих лет обычно сгибает, не чувствую, потому что такие спектакли играю — живые, с танцами, с падениями. Само собой, меня очень легко обмануть. Я доверчивый, гляжу на этот мир широко распахнутыми глазами.

— Легче таким ребенком жить или все-таки взрослым, умудренным, все знающим?

— Думаю, что ребенком: взрослому сейчас вообще тяжело — честное слово! Какие-то неприятности я забываю быстро — просто отбрасываю их от себя, причем неосознанно.

— Вы родились в Киеве, прожили здесь много лет, а потом по всему Союзу вас помотало. Интересно, а украинский язык до сих пор помните?

— Ну звичайно — я ж навiть знявся зараз в кiно, де розмовляв українською мовою.

— Кого вы сыграли?

— Гiнеколога на селi. Ой-ой-ой, такий фельдшер Петро, мастер на все руки: и зубы он рвет, и роды принимает, и лечит — все делает.

— Главное — не перепутать...

— Ему да, но он уже опытный — по-моему, получился довольно смешной персонаж.

— Чтобы сыграть гинеколога, азы и тонкости профессии постигать нужно?

— А у меня консультант был — мой друг в Петербурге по этой части работает. Обычно, когда я с творческими встречами выступаю и рассказываю, что дружу с гинекологом, в зале это вызывает смех. Почему — хоть убей меня, не понимаю. Что смешного в словах: «У меня друг — гинеколог, который...»?

— Владимир Вольфович Жириновский, который разыскал в Костополе Ровенской области свои корни, претендует на то, чтобы ему вернули деревообрабатывающую фабрику, когда-то принадлежавшую его дедушке Ицхаку Эдельштейну. Я знаю, что ваша семья владела галантерейным магазином...

— Ой!

— Вы на возврат семейного бизнеса не претендуете?

— Дельная мысль вообще, Дима, надо подумать. Кстати, хороший был магазин — назывался «Товары из Варшавы»...

— Где он находился?

— В городе Крыжополе...

— ... название благозвучное...

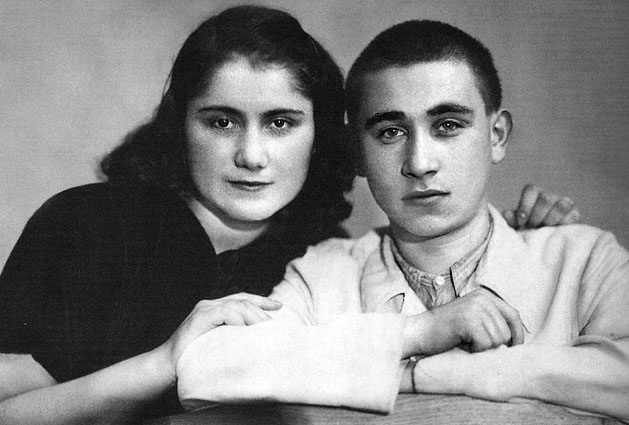

— ...Тульчинского района Винницкой области. Кстати, фильм, в котором я розмовляв українською мовою, снимался в этих местах. Там же мой папа родился, и у меня фотография где-то есть: все родственники сидят — такие солидные люди, а в центре мой дедушка — респектабельного, купеческого вида и даже в пенсне...

— Деньги, выходит, в вашей семье водились всегда?

— И до сих пор, я бы сказал, водятся, но не большие — так, на мелкие расходы. Я же с 10 лет зарабатывать начал — кормил всех родных.

— Каким образом?

— Торговал в Ташкенте на рынке и продавал все подряд: чулки, платки, даже холодную воду из огромного чайника. Росточка я был очень маленького...

— ...и у вас брали лучше, чем у других?

— Ой, меня даже в милицию забирали — правда, потом выпускали. Не помню, с чайником или без, но... Я опять набирал туда ледяной, студеной воды (в Ташкенте же жарко!), подбегал к торговцам: «Муз дай су» (холодная вода по-узбекски). Меня подзывали пальцем: «Пацан, иди-ка сюда!». Обычно вместо денег что-то с прилавка давали. Добычу я в сумку забрасывал и приносил домой...

Потом на толкучке торговал. По соседству жила еврейская семья, а у них была машинка вязальная: стояли бобины, крутилось какое-то колесо, шло полотно — в общем, выходили оттуда чулки, и нам с мамой доверяли их продавать, но мама с этим плохо справлялась...

— В отличие от вас?

— Ну, я же это за ворованное выдавал, подыгрывал так, будто стащил (делает заговорщицкий вид и якобы достает что-то из-под полы). У спекулянтов на краденое вот такие сразу глаза открывались, они просто теряли голову. Словом, продать я умел...

— Еще до войны вы умудрились туберкулез подхватить — как это случилось?

— По дороге к тебе на Подол мы проезжали по улице Толстого слева, где перекресток с бывшей улицей Репина, синее здание — вот там, я помню, мне сделали рентген и сказали: «Затемнение на правом легком, закрытая форма туберкулеза», и перед самой войной маманя (она простая, с тремя классами образования, но пробивная настолько, что в армии смогла перевести меня из одной части в другую, вообще в другой город) мне раздобыла путевку в спецсанаторий.

— А вы вот, Михаил Семенович, не пробивной — это я точно знаю. В отца?

— Частично. Папа — это театр, лицедейство, а мама очень упрямой была и работящей — не настолько ленивой, как я и мой папа. Мы с ним от любых отлынивали обязанностей... Его всю жизнь здесь, в Киеве, куда-то устраивали, а через три дня выгоняли.

— Плохо работал?

— Вообще не хотел даже пальцем пошевелить. Ему бы читать газетку, на диване лежать, но человек был очень талантливый. Меня тоже, признаться, совершенно на трудовые подвиги не тянуло, просто случайно попал на сцену и стал выступать в театре. Если бы не это, тоже бы ничего не делал и меня отовсюду бы выставляли.

«ПЕРВЫМИ РАССТРЕЛЯЛИ ГЛАВНОГО ВРАЧА САНАТОРИЯ И ЕГО ЖЕНУ, А ПОТОМ ВСЕХ ДЕТЕЙ — Я ВЫЖИЛ СЛУЧАЙНО»

— Как же вам вылечиться удалось?

— В мае 41-го меня, 10-летнего пацана, отправили в туберкулезный санаторий в Крым, и там меня застала война. Воспитательница — я это хорошо запомнил — сразу собрала ребят и сказала: «Немцы напали на нашу страну, но мы их уже фактически разгромили: подорвали 342 танка, сбили 482 самолета и уничтожили десятки тысяч солдат. Скоро все кончится, но пока мы воюем», а потом санаторий эвакуировали на Северный Кавказ.

— Не было страшно, когда вы, ребенок, узнали, что началась война?

— О чем ты говоришь, Дима, — интересно было! Мы не сомневались: «Наши по первое число этим фашистам дадут!», жалели, что не попадем на фронт. Это было событие, которое всех взбудоражило, — мы же в войну часто играли.

...Из Крыма нас в Теберду привезли — санаторий разместили в школе. В ту зиму немцы подошли к тем местам совсем близко, а я уже полностью был здоров, и мама с папой писали: «Выпустите ребенка, отошлите с какой-то оказией». Они уже были в Ташкенте, где с довоенных времен жила папина родная сестра, но как же меня отправить? И все-таки медперсонал исхитрился — за пару недель до прихода немцев.

Захватив Теберду, они уничтожили два санатория: костно-туберкулезный (он был неподалеку) и наш — этот факт прозвучал впоследствии на Нюрнбергском процессе.

— Что значит уничтожили? Зачем?

— Первыми расстреляли нашего главврача — орденоносца, очень уважаемого человека! — и его жену, а потом всех детей, потому что им не нужны были больные туберкулезом.

— То есть вы случайно выжили?

— Фактически я спас маму, а она спасла меня с папой и братом.

— Каким образом?

— А таким, что маманя из Киева уезжать не хотела — ей нашептали: «Не волнуйся, никто тебя здесь не тронет».

— Немцы, дескать, культурные люди, да? Гете, Шиллер, Бетховен и Бах...

— Да, мол, они разрешат торговать (вспомнили, что в прошлую войну, еще в Первую мировую, при них открывали лавочки), все будут жить. Братья и сестры ей прямо сказали: «Мы уезжаем, а ты, Аня, оставайся здесь и сторожи наше добро», и мама с моим младшим братом Леней осталась.

— Сторожить?

— Да, а я был в Крыму, потом в Теберде, и когда немцы уже к Киеву подходили, мама подумала: «Что же это получается — Миша за границей будет, а я здесь?». Схватила, что под рукой было, — а жили мы очень бедно: вчетвером в 14-метровой комнатушке на улице Малой Васильковской (теперь Шота Руставели) в 33-м номере (сейчас он стал 31-м)... Ну, неважно — одним из последних эшелонов они выехали в Ташкент, к папиной сестре.

— Выскочили!

— Да, и если бы не я, остались бы и пошли бы как миленькие в Бабий Яр. Потом родители санаторий письмами забросали: «Вышлите ребенка, вышлите ребенка!»... Девчонки-медсестры меня очень любили — я был всегда в центре внимания, и все собирались (обводит пальцем круг) вокруг.

— Не удивительно...

— Клянусь, и я вообще, мне кажется, как только родился, сразу же начал говорить без остановки. Если посмотреть фотографии тех лет, все остальные дети просто сидят, а я всегда на руках у кого-то из воспитателей, и вот, помню, молодые девочки, наши сестры, пошили мне из синего одеяла ушаночку полувоенную (знаешь, такие носили?), жилеточку, причем, когда шили, почему-то они плакали. Я все не мог понять, почему — о себе или о нас, детях? Мне дали 200 рублей, сахару и отправили с какими-то тетеньками: «Держись их — тебя довезут до Ташкента». Добирался я с ними в теплушках месяц...

— ...целый месяц?!.

— ...и, наконец, прибыли мы в Ташкент. Там я увидел своих маму с папой, брата, но встретились мы оригинально. В Ташкенте уже жила вся эта компания: Крыжополь, Одесса, Киев — наша мишпуха. Сплошь хохмачи, шутники — люди от искусства немножечко, с чувством юмора превосходным. Они мне сказали: «Миша, прячься под стол. Сейчас мама придет, но она же еще не знает, что ты уже здесь. Мы ей устроим прием — вот будет хохма!». Она входит, а все: «О, здравствуй, Аня! Ну что? Как жизнь?», и тут появляюсь я: оп-ля! Мама: «А-а-а!» — бац, и упала в обморок.

— Виталий Алексеевич Коротич и мой папа рассказывали мне, как в 46-м году в Киеве, на площади Калинина (сейчас это Майдан Незалежности), вешали немецких военных преступников...

— Ну, я же там рядом жил — в 10-ти шагах от Майдана, на Малой Житомирской.

— Вы при этом присутствовали?

— Естественно, мы, пацаны, сидели на деревьях и смотрели...

— Как это выглядело?

— Очень страшно. Под виселицу подъехали пять или шесть грузовиков с солдатами, а приговоренных не было видно — наверное, лежали на дне. Помню, молодой немец протягивал к людям руки, встал на колени — молил о пощаде, но толпа кричала в ответ: «Смерть фашистам!». Все жаждали торжества справедливости. Немцы убивали, вешали, стреляли, сжигали, пытали наших людей, а тут пришло время получить по заслугам, и люди ликовали.

Помню, последний немец сопротивлялся — не хотел совать голову в петлю — он вдруг рванулся, раскидал наших солдат и, обезумевший, почти вывалился за борт. Его поймали за ноги, втянули обратно, повалили, накинули насильно веревку... Когда снова подняли на ноги, он уже не сопротивлялся... Прозвучала команда, грузовики, на которых стояли смертники, медленно отъехали, и под виселицей вытянулись фигурки в шинелях.

Когда немцы, покачиваясь, повисли в петлях, толпа одновременно выдохнула: «А-а-ах!», и сразу же люди стали отворачиваться. Никому не хотелось смотреть на это кошмарное зрелище, мы почувствовали себя... не людьми. Радости уже не было. Она была, когда фашистов еще везли, когда вот-вот должны были наказать, но участвовать в казнях, даже присутствовать на них нормальным людям нельзя. Это они могли...

— Какая-то жалость у вас к ним была или..?

— Какая-то вот такая... (Ищет слова). Наверное, да...

— Несмотря на то, что это враги?

— Враги — не то слово: для меня это были люди, которые... Тогда, после войны, — мне лет 15 уже исполнилось — пленные немцы жили на Малой Житомирской — внизу, где была баня, — и, когда на работу шли, стучали своими — не помню, как они называются, — такими сандалиями, из кусков дерева сделанными: так-так-так! Мы всегда видели, как их вели, а в центре нынешнего Майдана Незалежности (до того, как площадью Калинина стала, эта площадь называлась Думской) была Дума — такое яйцеобразное овальное здание.

— Она даже думала...

— ...в отличие от нынешних... Кстати, в старом фильме «Подвиг разведчика», если ты помнишь...

— ...где Павел Кадочников блистал?..

— ...да, он привозит изменника Родины, которого сыграл великолепный актер Театра Франко Дмитрий Милютенко, расстреливать. Открывает свой «опель адмирал» — был тогда, после войны, такой автомобиль немецкий...

— ...трофейный...

— ...ну да, выходит и говорит: «За кровь преданных тобою людей, правом и властью, данными мне Родиной...», а сзади развалины — половина здания Думы. На этих руинах снимали, и тот «пейзаж» я очень хорошо помню. Я же в 44-м году вернулся, когда еще шла война — Дарницу периодически бомбили (вот до чего мы домой рвались — несмотря ни на что)... Я сразу пошел в драмкружок — был тут такой, в Доме учителя.

«ЧАПЛИН У МЕНЯ В КРОВИ»

— Несмотря на ваше желание стать актером и явный талант, вас не приняли ни в один из московских театральных вузов...

— В ту пору нельзя было.

— Говорили, что вы бездарны, что маленького роста, что...

— ...зубы у меня широко расставлены...

— ...что дефект речи...

— Да много чего говорили, причем по-доброму. Они понимали, что человек я, может, хороший, способный, но (разводит руками) нельзя сейчас у нас таких принимать. Тогда и в кино сняться с моими паспортными данными было невероятно сложно: как только узнавали, кто ты по фамилии да по национальности, — все. Сколько фильмов я из-за этого пропустил...

— ...тем не менее все же пробились — за счет чего?

— Это уже, видно, судьба — таким народився...

— Талант все-таки вел?

— Была у меня какая-то индивидуальность — она и сейчас вроде есть...

— ...ничего себе вроде!..

— ...комическая, я бы сказал. Меня же режиссер Виктор Иванов, классик украинской кинематографии, встретил...

— ...который снял кинохит «За двома зайцями»?

— Да, он как раз следующий фильм задумал — «Ни пуха, ни пера!». Здоровый такой дядька меня в коридоре студии Довженко увидел, остановил и, нависая сверху, спросил: «А что ты тут делаешь?». — «А я сниматься буду!» — хвастливо ему ответил. «У кого?». — «У Бескодарного» (там мне впервые эпизод предложили). Он: «Ну-ка, идем со мной» — вот буквально. Завел в большую гримерку и сразу попросил нетерпеливо: «Раечка, дай сюда все наши усики. Так? — приложил одни. — Нет! Так? — приложил следующие. — Нет-нет!». Несколько штук перепробовал: — О! Эти оставим. Будешь играть у меня главную роль».

— Да?

— Клянусь тебе, Дима, — ничего не видя, не зная: «Будешь играть!», и я таки снялся в главной роли с моим хорошим Николаем Григорьевичем Гринько. Я этого актера очень любил...

— Ну, он выдающийся мастер!

— Блистал, ты же знаешь, в «Солярисе», в «Зеркале», в «Сталкере», еще много где... Большой был артист...

— Причем и в прямом смысле — высокий, красивый...

— Мы с ним дружили, и такая колоритная получилась у нас пара: он высокий, с радикулитом, а я — доктор Семен Семенович. Еще и весь фильм от Николаевой убегал — была такая в Киевской русской драме актриса...

— ...Анна Тимофеевна — уже, к сожалению, покойная...

— Да, она как бы моя жена, и я от нее прятался в электричке по пути на охоту — этот фильм по «Охотничьим рассказам» Остапа Вишни поставлен. Сейчас смотрю — у нас в Питере иногда по телику его повторяют — и думаю: «Ничего не понимаю». Усики черненькие (я-то темный, седины еще не было), походочка утиная.. Помнишь, — ты должен помнить! — был клоун такой Карандаш?

— Ну конечно, Румянцев...

— Дима, один к одному — идет этот Карандаш. Ужимки, все...

— А вы у Чаплина многое, очевидно, брали...

— ...может быть...

— ...и Карандаш, думаю, был Чаплину идентичен...

— Просто, ты понимаешь, много клоунского у меня — индивидуальность такая...

— В том числе грустного клоунского...

— Недаром же, как только я в Питер приехал, главный режиссер Ленинградского цирка Сонин меня умолял просто...

— ...клоуном к нему идти?

— Да! «Миша, — недоумевал, — ну что в этом Малом драматическом театре ты делаешь? (Я тогда туда перешел. — М. С.). Зачем тебе эта нищая сцена? Я напишу сценарий, мы объездим весь мир (а тогда очень редко за границей бывали. — М. С.) — ты же прирожденный клоун! Посмотри на себя, на свое лицо...».

— Он был прав?

— Абсолютно, и я до сих пор сомневаюсь: своим ли делом занимаюсь всю жизнь?

— Чаплин вам нравился?

— Он с трехлетнего возраста мой кумир.

— Ну вот и ответ на вопрос...

— Я, помню, пел песню: «Ай дую-дую... мистер Браун...» (напевает чаплинскую песенку из фильма «Новые времена»), танцевал: пам-пам, брем-пам, пим-пам, пири-дам... Не то чтобы сознательно что-то заимствовал — просто он у меня был в крови. После войны очень часто крутили чаплинские «Огни большого города», «Новые времена»...

— ...«Великий диктатор», и все-таки сегодня звучат порой сомнения в том, был ли Чаплин великим актером...

— Чарли Чаплин был величайшим актером в мире, гением он признан при жизни, а потерял, на мой взгляд, многое, только когда заговорил.

— Все-таки?

— Грустный клоун начал играть мсье Верду — седого человека, убивавшего полюбивших его женщин, и после того, как он снял столько «немых» фильмов, зрители увидели совсем другого Чарли — ну не умел он говорить так же здорово, как молчать. Я сам не люблю тексты — иногда пауза может сказать на сцене куда больше, но актеры у нас попадаются иногда такие, знаешь... Молчу, а он думает, что я текст забыл, и давай за меня говорить. Делаю ему страшные глаза: «Ты, пр-т, тр-т, прекрати!». Не могу же я возмутиться прямо на сцене: «Сволочь, что же ты делаешь?». У меня хорошо пошло, я разыгрался, паузу взял, зритель слушает тишину как завороженный, а он текст мне бубнит.

— У вас с Чаплином общее амплуа — маленький человек, который жаждет самоутвердиться...

— Да, совершенно точно.

— Комплексующий, несчастный, потерянный...

— ...но иногда, знаешь, обидчику своему он может дать хорошо под зад, — бэмс! (чтобы не убить, разумеется). Я, например, когда разозлюсь, могу с кулаками полезть на любую громадину.

— Вам суть маленького человека, его проблемы понятны...

— Они — мои, я рожден таким, и все это не просто понимаю — чувствую.

— У вас до сих пор комплекс маленького человека?

— Ну конечно, причем с детства, потому что я эту трагедию его жизни знаю не понаслышке. Скажу так: у меня взгляд маленького человека на все, что происходит вокруг.

«ИЗ-ЗА ГАЙДАЯ Я «ПОГОРЕЛ» У РЯЗАНОВА»

— У вас на сегодняшний день более сотни киноролей за плечами...

— ...причем эпизодов мало...

— ...и вас называют королем кинокомедии...

— Характер, увы, у меня сложный — с самыми лучшими режиссерами могу поругаться.

— Мне кажется, что наиболее среди них — не побоюсь этого слова! — великим, настоящим классиком был Леонид Гайдай, который вас снял дважды...

— ...из-за чего я «погорел» у Рязанова.

— Каким образом?

— Обыкновенным. Сперва Рязанов в «Служебный роман» меня приглашал — там была роль мужа Ахеджаковой.

— Какая пара намечалась хорошая!

— Я прилетел в Москву, мы с Лиечкой репетировали... Я вообще эту актрису боготворил и снимался бы с ней с удовольствием — так радовался, что с ней буду играть. Ну, неважно: я, одним словом, готовлюсь, жду вызова, а его все нет и нет. Потом на какой-то премьере в Театре Комиссаржевской — я случайно там был, в ложе сидел — подходит ко мне Рязанов и говорит: «Миша, извини. Просто мы эту роль вымарали — Ахеджакова сама все говорит по телефону».

— Так, а при чем здесь Гайдай?

— При чем здесь Рязанов, ты хочешь спросить?

— Нет, как Гайдай помешал вам сыграть у Рязанова?

— Сейчас я приду к этому, не спеши. Спокойно, я тебе все расскажу! После этого Рязанов продолжил: «Миша, не переживай, мы с тобой обязательно встретимся». Ну хорошо, и вот приходит мне на «Гараж» вызов: два месяца нужно сниматься в Москве — там одна павильонная площадка. Я прилетел на «Мосфильм» пробоваться на роль человека с тромбоном, которого впоследствии Сема сыграл Фарада. На пробах была сцена, где мне нужно выйти, а у нас же закрыто все...

— И вы справили нужду прямо в тромбон?

— Нет, начал дурачиться... Я, в общем, в ударе, импровизирую — они хохочут безумно. «Ну, — думаю, — слава Богу, прошел», и остаются на худсовете (тогда, как ты помнишь, были такие) на роль тромбониста два кандидата: я и Фарада. Уже потом Юра Рабинович (гениальный парень, лучший звукооператор на «Мосфильме», работал во всех картинах рязановских, и мы с ним дружили) перед смертью мне рассказал, что же произошло. На том заседании худсовета сидела жена Рязанова Нина Скуйбина, которая...

— ...имела большой вес...

— Да, вот имела! «Миша, — поведал мне Юра, — когда ваш вопрос обсуждался, она наклонилась к Эльдару Александровичу и шепнула: «Ну очень смешно, но что-то гайдаевское в нем все-таки есть». Все, утвердили Фараду.

— Гайдай вас любил?

— Меня?

— А как можно меня не любить?

— Ты видишь, это просто смешно, и на такие вопросы я даже не отвечаю: все, мол, решила судьба. Еще после этого был случай, который я до сих пор не могу понять. У нас в Питере, в громадном Октябрьском дворце, готовился юбилей нашего Андрея Петрова...

— Композитора?

— Да, Андрея Павловича — чудесный был человек! Меня попросили тоже выйти его поздравить, и мы с Вербиным (есть такой в Питере драматург) долго думали, как и что... Придумали, и он на эту мелодию Андрея Петрова: ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля (напевает песню «Если радость на всех одна») несколько смешных написал куплетов, которые я собирался пропеть. Там был такой рефрен: «Третий должен уйти...», и в конце по сценарию юбиляр должен был выйти, мы обнялись бы, я бы произнес в его адрес несколько теплых слов, вручил спетый текст и со словами «Светин должен уйти» уступил бы сцену следующему поздравляющему. И вот прихожу я на репетицию, а был такой Анатолий Бадхен...

— ...главный дирижер Ленинградского концертного оркестра...

— Правильно. (Ох у тебя и память, блин, Дима!). Он дирижирует, а мне нужно под этот оркестр петь. Ничего подобного я в жизни не делал, но с наглым видом, конечно, встал и скомандовал: «Ну, поехали!». После первого куплета Бадхен спросил: «Миша, ты что, учился музыке?», а я нос задрал: «Музыкальное училище окончил». — «Ну, тогда уходи с репетиции, ты мне не нужен. Выйдешь прямо уже на концерте», и я не возразил: «Нет, на всякий случай давайте порепетируем».

Приезжаю, короче, на торжество... Выйти можно было и со шпаргалкой, но я решил: нет, пользоваться ею не буду — выучу слова и спою как бы от души. Подумаешь, каких-то шесть куплетов... Стою, в общем, на авансцене, держу микрофон, оркестр за мной, зрители впереди — начали! Пою первый куплет, второй, в проигрыше поворачиваю голову к кулисам и вижу — стоит Рязанов (он следом за мной должен был поздравлять Петрова)...

Дима, я не то что текст, — вообще все забыл, понимаешь? — но поскольку неопытным в этом плане был человеком, не сказал: «Анатольевич, остановите оркестр, я текст забыл — давайте-ка повторю сначала». Это сейчас я бы так сделал, а тогда до такой степени растерялся, что... «Щас, — думаю. — Подожди... Щас, щас, щас... Тут Рязанов...», а сам какую-то несу тарабарщину — целый куплет промычал. «А-а-а, они там, в зале, ничего не поймут, — это во мне ребенок опять проснулся, — а я мигом соображу». Ну, дурачок! Пробарабанил так, потом проигрыш, и тут вспомнил, слава Богу, слова и допел свою песнь до конца.

Тишина наступила невероятная — народ, очевидно, решил, что я сошел с ума. Никто понять не мог: что происходит? И после этого я поздравил Петрова, мы расцеловались... Я передал ему красную папку, пошел со сцены, и когда мы с Рязановым проходили друг мимо друга, он повернулся ко мне со злым видом, — я его таким никогда не видел...

— ...да вы что?!.

— ...и процедил: «Вот это надо снимать!». Дескать, мало того что гайдаевский, так еще и черт знает что вытворяет. Он даже не понял, почему я сбился! Ну и пусть — объяснять ему ничего не собираюсь и видеть его уже не хочу.

«КОЗАКОВА Я НЕМНОЖКО ПОБАИВАЛСЯ, НО ОН, СЛАВА БОГУ, МНЕ НЕ МЕШАЛ»

— Михаил Семенович, а в чем был Гайдая прикол, почему он снимал настолько веселые и зажигательные комедии, какие у современных его коллег не получаются?

— Дима, он классик — самый настоящий! Гайдай, чтобы ты знал, очень редко смеялся...

— ...да, он грустным был человеком...

— ...и всегда ходил очень задумчивый: «Это не смешно... Это тоже...». Он обожал придумки. «Ребята, — говорил, — с меня бутылка коньяка: придумайте!», и я старался не сплоховать...

— Вы у Гайдая импровизировали?

— Очень много, и он, слава Богу, как-то хорошо ко мне относился... Я у него, например, придумал прищепки, когда примеряю с чужого плеча пиджак: «Широко!.. Узко!.. Широко!...». Помнишь, Невинный мне его на спине заузил...

— Это «Не может быть!»?

— Да. Потом собрал в узел шмотки, купленные на срочной распродаже, и под шумок свистнул, естественно, будильник. Спускаюсь и прямо на лестнице встречаюсь с Невинным. Он спрашивает: «Анна, деньги этот бродяга уплатил?». Я киваю: «Уплатил, уплатил — не сомневайтесь», — и вдруг: бр-р-р-р-р! — звонок.

— Тоже придумали?

— Ну да, что под мышками зазвенел будильник прихваченный. Он пытался меня обыскать — делал это невероятно смешно, и я уходил, а однажды придумал кусочек такой — тоже в «Не может быть!»... У Гайдая каждая сцена не могла просто смениться следующей — она заканчивалась какой-то точкой, репризой, и вот он мучился этим, когда Невинный женил меня на Гребешковой.

Помнишь, Слава меня схватил за шиворот: «Ну, поцелуйтесь! Только быстро, быстро!»? Потом к сестре поворачивается: «Ну а теперь, Нюша, побегите в загс, разведитесь с Горбушкиным. Да, и там еще кухонную посуду кому-нибудь загоните». Гребешкова уходит, а мы с Невинным остаемся стоять, и Гайдай все ломал голову: «Тут что-то нужно». И действительно, я тоже понимал: нужно чем-то закончить, и вдруг меня осенило. Подошел к Невинному и говорю: «Слава, послушай. Как только она ушла, поворачивайся ко мне и дрожащим таким голосом говори: «Береги ее!» (после всего, что он с ней сделал. — М. С.) — и так «хлюп!».

Гайдай очень любил артистов, очень, и анекдоты любил — умирал, а тогда посмотрел и сказал: «Да, это хорошо». (Звенит телефон). Это у меня?

— Отвечайте, Михаил Семенович, отвечайте...

— (Наигранно-строго). Я скажу им сейчас все, что о них думаю! (В мобильный). «Але, умоляю тебя, я на интервью. Ну, ты уже?.. Да?». (Вздыхает). Жена! Ты понимаешь, спокойствия в жизни нет — нигде! Кажется, сюда хотя бы можно мне не звонить? Нет, надо телефон отключить — давай так и сделаем!

...Гайдай был в своем жанре великим — он же рисовал по старинке каждый кадрик и показывал, как это должно выглядеть. У него было настоящее кино, а каких артистов он в комедию «Не может быть!» пригласил!

— Созвездие целое!..

— Начиная с Даля...

— ...и заканчивая Крамаровым, Вициным, Пуговкиным, Филипповым, Куравлевым...

— Кто-кто, а Леонид Иович в смешном-не смешном понимал...

— У вас было много знаковых кинолент: «Безымянная звезда», «Чародеи», «Сильва», «Дон Сезар де Базан»...

— Если честно, когда меня спрашивают, какой фильм люблю особенно, я «Безымянную звезду» называю. Мне нравилось такой характер играть, такого человечка — эта роль пришлась по душе. Козакова я немножко побаивался, но он, слава Богу, мне не мешал.

«Я ПРИГУБИЛ И ВДРУГ СМОРЩИЛСЯ: «Ц-Ц-Ц! ПЫШАРЦ!» (ЭТО НА ИДИШ «МОЧА»)»

— Столько прекрасных картин у вас за плечами, но мне почему-то жаль, что в «Золотом теленке» вы Паниковского не сыграли, — это же ваша роль!

— Можно отвечу? (Взволнованно). Об этой роли мечтаю давно — мне даже не стыдно ее попробовать после Зямы Гердта, который блестяще сыграл в фильме Швейцера, где снимались Евстигнеев и Юрский. Это мое, для меня написано, там соединилось все: Одесса, Крыжополь, Киев...

Я же как свои пять пальцев знал угол Прорезной (тогда улицы Свердлова) и Крещатика, где Паниковский «великого слепого» изображал и где доверчивые граждане его через дорогу переводили... Мне не надо объяснять этот характер, я чувствую ткань, из которой скроены эти люди, — соломенные канотье, полуодесситы-полукиевляне, Самуэлевичи, это мое, мое...

— Вы же недавно в «Золотом теленке» сыграли, но почему Фунта?

— Объясняю. Когда мне позвонили, что восьмисерийный фильм «Золотой теленок» собираются снимать...

— ...Ульяна Шилкина, да?

— (Вздыхает). Бывают вот режиссеры, у которых неудачно выходит, бывает, что они не понимают, за что взялись... (В запале). Ну, ничего, пускай слушают! Когда меня в ее «Золотой теленок» позвали, я сразу спросил: «Паниковский? Всегда готов!». — «Да нет, — услышал в ответ, — на эту роль другой актер приглашен, из Омска, а вам...». Меня три месяца уговаривали: «Михал Семеныч, ну сыграйте, пожалуйста, Фунта — это знаковая в фильме фигура». Это же вице... вице... как его?

— ...зицпредседатель...

— ...который за всех сидел. Дима, впервые тебе говорю — еще никогда и ни с кем не делился!.. В сценарии все было бездарно немножко написано, а мой текст вообще обкорнали, поэтому я взял роман и сделал роль сам — оставалось только снять так, как я придумал.

Что сказать? Не хочу обижать Шилкину — она хорошо ко мне относилась, но... Я за голову взялся: «Что она делает?», а этот Фунт совершенно мне ясен.

— Тоже маленький человек...

— Именно, конкретно... Он там с Остапом-Меньшиковым разговаривает, так она на моем тексте Олега снимает: как он слушает, но я же не просто говорю — я этого человечка делаю. Он из крыжопольских, корнями оттуда...

— На ваш взгляд, Меньшикову роль Остапа Бендера удалась?

— Он ее играть не хотел, скажу тебе честно, и, думаю, если бы Олег был заинтересован... Там просто такая создалась атмосфера... Ну, ладно, фильм, слава Богу, больше на экраны не выпускают.

— Насколько я знаю, Меньшиков на это пошел потому, что ему платили восемь тысяч долларов в день...

— Зерно в этом есть: он хорошо заработал, и дай ему Бог здоровья. У него было 100 съемочных дней — итого вышло около миллиона. Наверное, ради такого гонорара стоило, но он ни во что не вмешивался, его ничто там не интересовало.

Я, когда шел сниматься, знал, что у меня есть роль, и все, что нужно, придумал, поверь мне! Там с того начинается, что Остап велел Паниковскому никого не пускать в контору. Написано: «Закрыто» — на обед или еще почему-то, а я, Фунт, пытаюсь войти, и у меня с Паниковским через стекло диаложек такой. «Мне...» — говорю. Он: «Нет»... Я: «К тебе...». Он: «Не имею права»... Я то-то... В общем: «Открой, все сейчас объясню». Это первое. Второе. Паниковский с Шурой Балагановым стоят в стороне и наблюдают, как со мной Остап разговаривает. «Какой человек, — говорят, — посмотри, какой — таких теперь уже нет и скоро совсем не будет. Давай ему стакан чаю нальем». Они подносят мне, чай ставят...

— Уважают...

— Я пригубил и вдруг сморщился: «Ц-ц-ц! Пышарц!» (это на идиш «моча») — и ставлю стакан обратно, но дело не в этом. Прихожу на съемочную площадку и начинаю искать: «Ребята, а где дверь, в которую я вхожу?». — «Вот она». У меня сразу глаза на лоб: «При чем же здесь эта дверь? Должна быть стеклянная в павильоне построена». — «Нет, Михал Семеныч, есть только эта». — «Как же играть?». — «А вы открывайте ее и входите», и я понял, с кем дело имею. Потом к «Паниковскому» подхожу: «Где Шура Балаганов?». — «Он, — отвечает, — что-то не пришел сегодня на съемку» — а ведь они должны чай мне подавать, я это придумал!

— Сцены нет...

— Шилкина успокаивать стала: «Ничего страшного, снимем и так — приступаем! Время дорого, вы же знаете».

— Актеры — бесправные люди?

— Абсолютно, хотя нет, я не прав. На какой-то стадии да, а когда обретают известность, становятся очень востребованными, больше бесправны уже режиссеры.

— Даже так?

— Популярный актер только тогда в каком-то фильме снимается, когда этого хочет, когда роль у него хорошая и когда режиссер стоящий и знает, что делать. Это важно, поэтому в этом смысле он уже власть имеет.

(Окончание следует)

Михаил СВЕТИН: «Комплекс маленького человека у меня в крови, и трагедию его жизни знаю не понаслышке. Несчастный, потерянный, жаждущий самоутвердиться, но иногда обидчику своему может дать хорошо под зад — бэмс!..»

Михаил СВЕТИН: «Комплекс маленького человека у меня в крови, и трагедию его жизни знаю не понаслышке. Несчастный, потерянный, жаждущий самоутвердиться, но иногда обидчику своему может дать хорошо под зад — бэмс!..» Личный фотограф Аллы ПУГАЧЕВОЙ Григорий КУЗЬМИН: «У Киркорова была истерика — он кричал, что меня уничтожит и я буду плакать всю жизнь»

Личный фотограф Аллы ПУГАЧЕВОЙ Григорий КУЗЬМИН: «У Киркорова была истерика — он кричал, что меня уничтожит и я буду плакать всю жизнь» Дмитрий ГНАТЮК: «Читаю о жизни своей и думаю: неужели все это со мной, с одним человеком, происходило, неужели такой путь я прошел и столько преодолел? Ту бомбежку под Польшей, когда спасся лишь потому, что гора из семи трупов на мне лежала, до конца дней своих не забуду. Вдумайтесь только: семь смертей одну жизнь заслонили...»

Дмитрий ГНАТЮК: «Читаю о жизни своей и думаю: неужели все это со мной, с одним человеком, происходило, неужели такой путь я прошел и столько преодолел? Ту бомбежку под Польшей, когда спасся лишь потому, что гора из семи трупов на мне лежала, до конца дней своих не забуду. Вдумайтесь только: семь смертей одну жизнь заслонили...» С днем варенья, Вольдемар!

С днем варенья, Вольдемар! ОТЧЕТ ДЕПУТАТА КИЕВСОВЕТА ДМИТРИЯ ГОРДОНА ЗА ПОЛТОРА ГОДА РАБОТЫ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА КИЕВСОВЕТА ДМИТРИЯ ГОРДОНА ЗА ПОЛТОРА ГОДА РАБОТЫ Писатель Любко ДЕРЕШ: «Если бы меня призвали, пошел бы воевать, но добровольцем не пойду никогда»

Писатель Любко ДЕРЕШ: «Если бы меня призвали, пошел бы воевать, но добровольцем не пойду никогда» Украинская певица Мария БУРМАКА: «Не могла подумать, что в наше меркантильное время люди способны отдавать жизнь за Родину»

Украинская певица Мария БУРМАКА: «Не могла подумать, что в наше меркантильное время люди способны отдавать жизнь за Родину» Нет прививки от «духовного гриппа»

Нет прививки от «духовного гриппа» Российский поэт Вадим ЖУК: «Одето все больше с иголочки,Что бойко под ноготь идет, Большое количество сволочи В моем государстве живет»

Российский поэт Вадим ЖУК: «Одето все больше с иголочки,Что бойко под ноготь идет, Большое количество сволочи В моем государстве живет» Игорь ГУБЕРМАН: «Я не пророк, но считаю, что, как всякий путь к свободе, ваш будет тяжелым»

Игорь ГУБЕРМАН: «Я не пророк, но считаю, что, как всякий путь к свободе, ваш будет тяжелым»  Российская поэтесса Татьяна ВОЛЬТСКАЯ: «Играли словами — украли Полцарства, хлебнувши с утра Для храбрости. Слышишь, Украйна, Мне стыдно — ты слышишь, сестра?»

Российская поэтесса Татьяна ВОЛЬТСКАЯ: «Играли словами — украли Полцарства, хлебнувши с утра Для храбрости. Слышишь, Украйна, Мне стыдно — ты слышишь, сестра?» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги