Отец солдата Чонкина писатель Владимир ВОЙНОВИЧ: «Кагэбэшники подсунули мне отравленные сигареты — видимо, подменили пачку. Выбрался от них кое-как, чувствовал себя ужасно... По улице шел, как глубокий старик, еле передвигая ноги...»

Думаю, только так лубочно и может выглядеть колобок-самородок, которому в свое время удалось не попасться в зубы коммунистическому агитпропу (судьба, замечу, хранила его и от советской школы, которая ловко подстригала учеников под общую гребенку и подковывала юные неокрепшие души идеологически). Сам Войнович почти всерьез утверждает, что проучился всего полтора класса (меньше грыз гранит школьной науки лишь пролетарский писатель Горький), но это он явно скромничает, потому что на самом деле закончил только первый класс, а потом занимался урывками - в четвертом, шестом, седьмом и десятом - и либо экстерном, либо вечерне. Да и из Московского педагогического, куда поступил на исторический факультет, будущий писатель ушел на втором курсе - надо было кормить семью.

С таким ярким, самобытным талантом можно было жить припеваючи, и все к тому шло. В 1960-м Войнович написал «Гимн космонавтов», в 1961-м опубликовал в журнале «Новый мир» повесть «Мы здесь живем», в 1962-м был принят в Союз писателей... Казалось бы, путь к миллионным тиражам, увесистым гонорарам, почетным президиумам и домам творчества, которые полагались адептам соцреализма, открыт, но пышки, на которые советская власть для лояльных мастеров пера не скупилась, автор романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» променял на диссидентские шишки.

Сегодня Владимир Николаевич считает, что юмор рождается у человека как реакция на невозможность что-либо изменить: дескать, пороки общества и системы он видит, но понимает, что это, увы, безнадежно, а вот по молодости лет пытался воспитывать даже коммунистических вождей. Именно Войнович ввел в литературный обиход сатирические открытые письма разным начальникам - эти образцы эпистолярного жанра передавали «вражеские» радиоголоса, они ходили по рукам в виде самоиздатовских копий... По доброте душевной мой собеседник искренне верил, что его адресаты попытаются что-нибудь изменить, дабы над ними не так смеялись, что не захотят выглядеть дураками.

Кстати, когда указом Брежнева писателя лишили советского гражданства, он и генсеку направил открытое письмо - в нем, в частности, написал, что книги лично Леонида Ильича скоро будут преданы забвению и люди дружно понесут их в макулатуру, чтобы купить «Чонкина». Владимир Николаевич оказался, как всегда, прав: его герой пережил и Брежнева, и Андропова, и саму советскую власть.

Жизнь - так уж вышло - сделала круг почета и вернула все на исходные: Войнович прибыл на Родину из эмиграции тем же рейсом «Мюнхен - Москва», которым когда-то был выдворен из страны. Изгнанный из Союза писателей, ныне он мэтр, увенчанный лаврами и даже Государственной премией, и живет, кстати, в поселке «Советский писатель» на Пахре.

Единственно, что удалось врагам, - это отсрочить завершение «Чонкина»: работа над главным трудом Владимира Николаевича тянулась почти полвека - с 1958-го по 2007-й год. Закончив трилогию аккурат к своему 75-летию, писатель посвятил ее трем своим музам: первую часть - Валентине, с которой прожил восемь самых неустроенных и нищенских лет, вторую - Ирине, которая на протяжении 40 лет делила с ним гонения и скитания, и, наконец, третью - нынешней супруге и по совместительству бизнес-леди Светлане. Той, которой он написал стихи с трогательной строчкой: «Две судьбы осиротелых мы с тобой свели в одну».

Ныне «Чонкин» переведен на 35 языков (только на английском он переиздавался более 10 раз), а общий тираж перевалил за полмиллиона. Роман этот пользуется неизменным спросом, а недавно вышел в серии «Европейские классики», однако Войнович, в прошлом «пламенный революционер», в «тлеющего эволюционера» не превратился - это доказала его новая 900-страничная книга «Автопортрет. Роман моей жизни», которая увидела свет в нынешнем году.

Читающая публика было заволновалась: как правило, мемуары подводят черту, так неужели самый жизнерадостный классик ничего больше не напишет? Согласившись, что обычно после мемуаров следует некролог, Войнович с улыбкой заметил: «Иногда судьба дает человеку какой-то промежуток между ними». Он уже пообещал заполнить его чем-то полезным, талантливым и веселым...

«Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО МНЕ БОЛЬШЕ МЕШАЛО: МАМА-ЕВРЕЙКА ИЛИ ОКОНЧАНИЕ СЕРБСКОЙ ФАМИЛИИ НА «-ИЧ»

- Я очень рад, Владимир Николаевич, приветствовать вас, живого классика с мировым именем, чьими произведениями зачитываюсь до сих пор и которого искренне уважаю, а это правда, что вы свободно говорите по-украински?

- Почти свободно. Українською розмовляв, але минуло вже - скiльки? - майже 60 рокiв. Многое подзабыл.

- Пiдзабув...

- Саме так - пiдзабув, а ще рокiв 10 тому вашому телебаченню цiлу годину давав... Як iнтерв'ю українською?

|

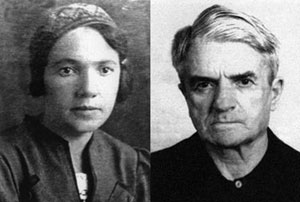

| Родители писателя: мать Розалия Клементьевна Гойхман и отец Николай Павлович Войнович. «Я радовался, что отец у меня не еврей, а настоящий фронтовик. «Папа, а сколько ты убил немцев?» — спросил я однажды. «Ни одного и очень этим доволен» |

- Так i буде...

- ...але зараз не змiг би.

- Ви й справдi ще в дитинствi i Тараса Шевченка перечитали, i Лесю?

- I Котляревського, i Iвана Франка, i, до речi, Павла Тичину (з ним навiть ми зустрiчалися).

- Подготовка, значит, была хорошая?

- Неплохая, только правильнее сказать самоподготовка.

- Ну что же, переходим теперь к национальному вопросу...

- Давайте!

- Мама - еврейка, отец - сербского происхождения...

- ...серб - совершенно верно.

- В общем, гремучая смесь - в жизни это вам помогало или мешало?

- Случалось по-всякому, и, кстати, я даже не знаю, что больше мешало: мама-еврейка или окончание сербской фамилии на «-ич»...

- А что, возникали вопросы?

- Вот именно. В Литературный институт я поступал дважды: в 1956 и 1957 годах, и если в первый раз меня не приняли справедливо - стишки были еще слабые, то во второй... После первого этапа меня даже обнадежили: дескать, прошел творческий конкурс, а потом передумали: нет, все-таки не прошел. Оказалось, какие-то «подозрительные» фамилии отложили, и моя, поскольку на «-ич», попала в их число. Если бы знали, что сербская, проблем не возникло бы, а поскольку бдительные товарищи думали, что она к другой национальности принадлежит, путь к знаниям перекрыли.

- Потом-то хоть разобрались?

- Нет, но тому, кто написал отрицательный отзыв, я сам растолковал, что к чему. Это был поэт Александр Коваленков: когда-то он услышал мои стихи - в Москве я работал на стройке плотником - и пригласил в Литинститут на свой семинар, а потом сам же мою фамилию забраковал. Я ему позвонил: «Александр Александрович, здрасьте, это Войнович». Он: «А! Очень приятно вас слышать». - «Сейчас, - я вскипел, - будет не очень приятно: я звоню, чтобы сказать, что вы подлец». Он странно отреагировал, закричал: «У вас неверная информация!» (смеется).

- Приняли все равно?

- Нет, в Литинституте я не учился, и слава Богу - теперь этому только рад.

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«У меня накопилась большая коллекция смешных казусов, связанных с моей фамилией.

Когда-то, получив первый более или менее крупный гонорар, я купил себе мотоцикл и пошел сдавать на права. Я хорошо подготовился, на все вопросы отвечал четко, чем и расположил к себе экзаменатора, майора милиции. Он взял мою карточку, прочел стоявшую там фамилию, переспросил:

- Войнович? - и посмотрел на меня очень благожелательно. - Известная фамилия. Писатель такой есть.

Я только за месяц до того напечатал свою первую повесть (гонорар был как раз за нее) и не ожидал, что слава придет так быстро. Я скромно потупился и согласился, что такой писатель действительно есть.

- И хороший писатель! - уверенно сказал майор. - Очень хороший! - И не успел я достаточно возгордиться, он уточнил: - Войнович написал книгу «Овод».

Это было не первый и не последний раз. В детстве, помню, подошли ко мне две женщины с вопросом, не мой ли папа написал «Овод». Я сказал, что не знаю. Они спросили, а как зовут папу. Я ответил:

- Николай Павлович.

- Ну, вот видишь, - торжествуя, сказала одна из женщин другой, - я же тебе говорила, что он.

|

| Вова Войнович, 1935 год. «По воспитанию я русский — как большинство выросших в Советском Союзе» |

Третий случай был связан с местом в кооперативном гараже. Мест этих было меньше, чем заявлений, поэтому правление кооператива обсуждало каждую кандидатуру и затем решало вопрос в соответствии с чином заявителя, состоянием здоровья (инвалидам - предпочтение) и заслугами перед обществом. Когда очередь дошла до меня, один из членов правления, генерал милиции, поинтересовался: «А кто это?». Председатель правления удивилась: «Вы разве не знаете? Это писатель». - «Ах, этот! - вспомнил генерал. - Да за что же ему место, если он ничего, кроме «Овода», не написал?

Кто-то засмеялся, а образованная председательница, скрывая улыбку, сказала:

- Ну уж место-то в гараже за «Овода» можно дать.

Вопрос был решен в мою пользу, и я несколько лет пользовался удобством, предоставленным мне за чужие заслуги.

Случай еще интереснее был связан с моим соседом по коммунальной квартире пенсионером Александром Ивановичем Печкиным. Он книг моих не читал, но время от времени сообщал мне, что встретил мою фамилию в газете или отрывном календаре, а однажды просунул голову ко мне в дверь и сказал, скромно покашляв:

- По радио передают ваше произведение «Хобот».

- Как? - удивился я.

- «Хобот», - повторил сосед и удалился.

Я точно знал, что никаких «хоботов» не писал, - так что же это могло быть? Я включил радио, но, пока шарил по эфиру, искомая передача подошла к концу и диктор сказал:

- Мы передавали отрывки из романа Этель Лилиан Войнич «Овод».

Сначала моего отца, а потом меня многие люди подозревали в авторстве или родстве с автором «Овода», и только одна женщина, кассир в Хабаровском аэропорту, имела приблизительное представление о возрасте и половой принадлежности истинного автора.

- Извините, - смущенно полюбопытствовала она, выписывая мне билет, - это не ваша мама написала «Овод»?

Меня с Этель Лилиан путали много раз, но прошло время, и однажды молодой человек, спрошенный, не читал ли он роман Войнич «Овод», ответил, что этого автора он знает только по книге о солдате Чонкине.

Признаться, такая путаница мне показалась более лестной, чем прежние.

За границей меня с автором «Овода» не путали, потому что роман этот там мало известен, но в разных странах к моей фамилии отношение было разное. Немцы ее запоминают легко и в отличие от русских даже правильно произносят - с ударением на первом слоге, а вот многим американцам запомнить мою фамилию, а тем более правильно произнести бывает практически не под силу. Так же, впрочем, как и другие имена и фамилии славянского происхождения. Однажды в Принстоне, где я прожил около года, зашел я в местную копировальню размножить какие-то свои тексты. Тогда копировальные машины были еще громоздкие и слишком дорогие для частных пользователей, поэтому приходилось обращаться к услугам копировальных контор, так вот, пришел я делать копию, и человек, там работавший, спросил меня:

- Ваша фамилия Войнинионович?

Мне не хотелось возражать, и я ответил:

- Ну да, что-то вроде этого.

- Вот, - сказал он удовлетворенно, - вашу фамилию я быстро запомнил, но у меня ушло несколько лет на то, чтобы правильно произносить Солзеницкин».

«ЭТО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО, - СКАЗАЛ ОФИЦЕР, - ВСЕХ ЕВРЕЕВ РАССТРЕЛИВАТЬ. МЫ ВЕДЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ДА И ЕВРЕИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...»

- Вы все-таки больше русский или еврей - как сами себя идентифицируете?

- Думаю, русский, потому что...

- ...папа-серб перевесил?

- Даже не знаю, кто: папа, тетя, бабушка... Я подвергался очень сильному именно русскому воспитанию, потому что мама, когда я с ней жил, - не очень долго! - крайне мало об этом заботилась. Меня просто подбросили на длительный срок родственникам отца - сестре отца (моей тете) и бабушке, которая в детстве читала мне Евангелие и все такое. В общем, по воспитанию я русский - как большинство, между прочим, выросших в Советском Союзе даже чистых-расчистых евреев.

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«После восьми месяцев лечения в госпитале папа приехал почти в том же виде, в каком вернулся из лагеря: солдатское х/б, телогрейка, стоптанные бутсы с обмотками, но теперь над правым карманом гимнастерки у него была маленькая желтая полоска - знак тяжелого ранения. У него не было ни одного ордена, ни одной медали, потому что тогда ни того, ни другого солдатам отступающей армии не давали - единственным свидетельством достойного участия в войне была эта желтая нашивка и большая пачка маминых писем, слипшихся от крови.

Теперь отец стал инвалидом: левая рука была как бы пришита к боку, согнута в локте и не разгибалась, пальцы скрючены и тоже не разгибались.

|

| «В Литературный институт я поступал дважды, и если в первый раз меня не приняли справедливо — стишки были еще слабые, то во второй — какие-то подозрительные фамилии отложили, и моя попала в их число» |

Возвращение отца было для меня огромной радостью. Я радовался тому, что он вернулся, тому, что был на фронте, и тому, что был ранен. Причем ранен тяжело, с правом на ношение желтой нашивки, а не красной, которая была свидетельством ранения легкого.

Еще до приезда отца был у меня разговор с соседкой Галиной Сергеевной. Она позвала пойти вместе с ней в лес за хворостом и по дороге спросила, откуда у меня такая фамилия. Я сказал, как слышал от тети Ани, что фамилия наша сербская.

- Ну вот, - удовлетворенно сказала Галина Сергеевна, - а я думала, что белорусская. Некоторые говорят, что еврейская, а я говорю, что этого не может быть. Твой отец на фронте, а был бы еврей, сидел бы дома.

- Почему?

- Потому что евреи не дураки. Это наши вани там головы кладут за родину, за Сталина, а евреи, люди пронырливые, куют победу в тылу.

Подобные разговоры я часто слышал, и они были мне неприятны. Они напоминали, что я тоже имею отношение к этой нехорошей нации, но какие у меня были основания не верить в нехорошесть евреев? Раз люди так говорят, значит, наверное, так и есть. Возразить я не мог, потому что не знал никаких евреев, кроме мамы, бабушки и дедушки. Дедушка на фронте и правда не был, но имел на то уважительную причину: он умер за пять лет до войны. Поверив, что евреи не воюют, я пошел в рассуждениях дальше и решил, что все мужчины нестарого возраста, которых встречал в нашем Управленческом городке, - евреи. Поэтому радовался, что отец у меня не еврей, а настоящий фронтовик, пролил кровь и имеет право с гордостью носить свою желтую ленточку.

Отец почти ничего не рассказывал о войне. Лишь сначала я его пытался расспрашивать, но каждый раз попадал впросак.

Однажды спросил:

- Папа, а почему евреи не воюют?

Отец посмотрел на меня удивленно:

- А кто тебе это сказал?

Я плечами пожал:

- Все так говорят.

- Так, - он ответил, - говорят негодяи или глупые люди. Евреи воюют, как все. Не лучше и не хуже других.

В другой раз я задал папе вопрос, который меня волновал не меньше:

- Папа, а сколько ты убил немцев?

Этот вопрос многие дети задавали своим отцам, и многие отцы с удовольствием на него отвечали. Мой дальний родственник, дядя Вова Стигореско, вернувшись домой в конце войны, весь увешанный орденами, весело рассказывал, как крошил немцев из пулемета и как забрасывал гранатами какие-то блиндажи, но и до возвращения дяди Вовы подобных рассказов я слышал великое множество. И от отца желал услышать что-нибудь вроде этого, но папа вдруг ужасно рассердился. Еще хуже, чем на вопрос о евреях, а когда он сердился, у него появлялся такой сверлящий взгляд, который будто пронизывал меня до самого позвоночника.

Он просверлил меня этим взглядом и сказал:

- Я не убил ни одного немца и очень этим доволен.

«А что же ты тогда делал там, на войне?» - хотел спросить я, но постеснялся и не спросил».

- В своей книге вы вспоминаете, как, когда служили в армии, на одном из политзанятий встал солдат и спросил: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас в Советском Союзе евреев не расстреливают?». Художественное преувеличение?

- Нет, в разгаре была борьба с безродным космополитизмом, гремело «дело врачей». Парень тот был очень хороший, просто...

- ...но настолько уже завели, накрутили его...

- Ну конечно! У доведенного до отчаяния кознями евреев бедняги Васильева голова пошла кругом: евреи вокруг такие вещи творят - колют, травят, неправильно лечат людей. Кремлевские врачи-евреи хотели отравить Сталина и других членов Политбюро. Врачи поменьше травили людей в местных больницах и поликлиниках, ставили ложные диагнозы, выписывали не те лекарства, а наше гуманное правительство куда смотрит? Он был уверен, что везде евреев уничтожают и правильно делают, а тут хоть бы хны: при избытке ненужного гуманизма им позволяют безнаказанно плести свои интриги и открыто вредить вскормившему их народу.

- Что же офицер ответил?

- Это был вальяжный, петербургский человек...

- Щеголь?

- Щеголем назвать его трудно - у него был очень большой живот, что ему мешало, но он так изысканно выражался... «Это не совсем правильно, - сказал, - всех евреев расстреливать. Мы ведь интернационалисты, ко всем относимся хорошо, да и евреи бывают разные: есть плохие, но есть и хорошие, трудящиеся евреи...». Другой солдат подсказывать стал: «Вот как, например, Войнович!», а Васильев напыжился (он точно знал, что у меня мама еврейка!) и буркнул: «Войнович не еврей». Видите (улыбается), я был для него не семитских кровей.

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«Газеты мы все мало читали и за политическими новостями не очень следили, но в 1952 году новости о коварных космополитах, то есть евреях, уж больно лезли в глаза. Безродные космополиты разоблачались везде - то ими оказывались литературоведы, то музыканты, то еще кто. О них писались фельетоны, стихи и пьесы. Поэт Сергей Васильев написал поэму «Кому на Руси жить хорошо». Оказалось, космополитам с еврейскими фамилиями. Михалков сочинил басню, в которой те же евреи делают что-то плохое, «а сало русское едят». Василий Ардаматский опубликовал фельетон «Пиня из Жмеринки», за что сам удостоился прозвища Пиня.

Чемпион мира по штанге Григорий Новак набил кому-то морду. Из фельетона «Чемпион во хмелю» было ясно, что Новак ведет себя так, потому что еврей».

«Космополитизмом я заинтересовался особенно, когда из письма мамы узнал, что ее уволили с работы в вечерней школе за то, что она еврейка. Формально ее обвинили не в еврействе, конечно, а в получении взятки, а взяткой назвали дамские часики, которые она приняла в подарок от выпускного класса. Я точно знал, что мать и отец - совершенные бессребреники, мама бесконечно возилась со своими учениками, ни в коем случае ни с кого денег не брала, даже когда ей их предлагали.

Я как раз ее бескорыстность не одобрял. Ее собственный сын остался недоучкой, у маленькой дочери не было лишней игрушки, а она, тратя все время на учеников, приходила в ужас, когда ей предлагали за это что-нибудь заплатить. Только оставшись без работы, когда уж совсем подперло, стала заниматься репетиторством за деньги. Учеников предпочитала наиболее способных - это были дети вполне обеспеченных родителей, готовых платить приличную цену, но мать брала половину и при этом смущалась и краснела, как будто ей платили за что-то нехорошее. В начале 50-х (перед тем, как ее выгнали как еврейку из школы) моя мама вела уроки в пальто. Директор ее однажды спросил: «А почему вы все время в пальто преподаете?». Она ответила: «Потому что у меня под пальто нет платья».

Так вот, когда ее уволили, я задумался и сопоставил ее увольнение с тем, что вычитал в газетах о космополитах с еврейскими фамилиями. Я понял, что идет кампания травли именно евреев, и моя мать оказалась жертвой этой кампании. В то время я был, если хотите знать, патриотом. В самом точном значении этого слова. Будучи человеком недисциплинированным, я все-таки считал себя обязанным защищать родину в мирное время, а если придется, и в немирное, но, узнав об увольнении матери, задумался: почему я должен защищать это государство, если оно ведет нацистскую политику?

Однажды ночью я написал свое первое диссидентское письмо, в котором объявлял, что отказываюсь служить в армии государства, где мою мать преследуют за то, что она еврейка. Нет сомнений, что если бы я это письмо отправил куда бы то ни было, мои теперешние воспоминания оказались бы более драматичными. Если вообще было бы сегодня кому что вспоминать, но я письмо не отправил. Подумав и представив, что со мной будет, если я это сделаю, поступил благоразумно: изорвал письмо в клочья и спустил в уборную».

«В ВОСТОРГ ОТ ТОГО, ЧТО С ТРИБУНЫ МАВЗОЛЕЯ ХРУЩЕВ ПОЕТ МОЮ ПЕСНЮ, Я НЕ ПРИШЕЛ»

- Работая редактором Всесоюзного радио, вы написали немало песен, которые подхватила затем вся страна: «Рулатэ, рула», например, или ставшую особенно знаменитой «14 минут до старта» («Я верю, друзья, караваны ракет...»). Как мне рассказывал композитор Оскар Борисович Фельцман, эту вашу совместную песню о том, как «на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы», мало того что напечатала в двух номерах подряд главная газета советских коммунистов «Правда», мало того что, находясь на орбите, космонавты Попович и Николаев, исполняли в прямом эфире, так ее еще пел с трибуны Мавзолея Ленина лично Никита Сергеевич Хрущев. Признайтесь: чувством собственного достоинства преисполнились?

- Эту ситуацию я рассматривал как в некотором роде комическую, потому что песенником стал случайно, отчасти даже на пари. Приехав в Москву, я писал стихи - этакий неприкаянный бездомный, почти бомж, но у меня был поклонник, который в меня очень верил и высоко ценил мои слабые вирши. Тогда у нас, молодых поэтов, было как-то принято песенников ругать: это, мол, поэты не настоящие...

- Их до сих пор ругают...

- Ну да, но сейчас я просто меньше в это вникаю, а в то время не отставал от остальных... Он, короче, меня подначивал: «Ты так говоришь, потому что сам написать песню не можешь». Я: «Могу!», а он: «Ну, а как это докажешь?». Я руками развел: «Никак, то есть текст-то состряпать не сложно, но у меня нет ни одного знакомого композитора». Естественно, когда представился случай попробовать себя в новом жанре, для меня это было делом чести - я ему доказал!

- С Фельцманом кто-то вас познакомил?

- Нет, просто я поступил на работу на радио, написал этот текст и сам ему позвонил...

- Вы тем не менее в собственных глазах выросли, увидев, как с трибуны Мавзолея «дорогой Никита Сергеевич» поет вашу песню?

- Понимаете, к вниманию начальства я никогда с особым благоговением не относился. Конечно, было приятно, но не более того, во всяком случае, в восторг я не пришел. Ой, нас же с Фельцманом вскоре после этого на Ленинскую премию выдвинули...

- Да вы что?!

- Да, но тут же задвинули - наверное, потому, что уже тогда я не очень хорошо себя вел. Конкурировали между собой две песни: «Бухенвальдский набат» Вано Мурадели и наша. Точно не помню, но, по-моему, той тоже не дали. Ну и само собой нам...

- В результате несостоявшийся лауреат Ленинской стал антисоветчиком. Проглядели власти...

- (Разводит руками).

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«После встречи на Красной площади и в Кремле Николаеву и Поповичу было устроено чествование и на телевидении. Героев приветствовала толпа, состоявшая из так называемых передовиков производства, артистов, военных, поэтов, композиторов и секретаря Чувашского (Николаев - чуваш) обкома КПСС. Космонавты совсем ошалели от свалившихся на них почестей, но вели себя по-разному. Николаев как будто даже стеснялся, а Попович в упоении славой выпячивал грудь, принимал импозантные позы и строил глазки актрисе Алле Ларионовой. Ну а когда Владимир Трошин спел теперь уже специально для них песню о пыльных тропинках, Попович решил показать, что и в этом деле тоже кое-что понимает.

- Вот у вас там поется: «Закурим перед стартом», - сказал он, - а мы, космонавты, не курим.

(Между прочим, много лет спустя я узнал, что некоторые космонавты на земле все-таки курят, и перед стартом им разрешают выкурить по последней сигарете).

- Это мы исправим! - закричал кто-то.

И исправили.

Хотя я доказывал исправителям, что писал вовсе не о Поповиче, который до пыльных тропинок не долетел, а о космонавтах отдаленного будущего, для кого полеты в космос станут делом обычным, будничным, - покурил, растоптал окурок, полетел... - но тут уж меня никто не послушал, потому что космонавты тогда заживо причислялись к лику святых. Критиковать их было нельзя, а они могли себе позволить многое, в том числе сколько угодно вмешиваться в литературу и давать указания авторам, что, впрочем, позволялось делать всем, кому не лень, - партийным функционерам, кагэбэшникам, сварщикам, банщикам, токарям, пекарям и дояркам. Песню исправили и вместо «Давайте-ка, ребята, закурим...» пели: «Споемте перед стартом».

«Я БЫЛ ГОЛОДНЫЙ, КАК СОБАКА. ДАЖЕ, МОЖЕТ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОБАКА»

- Вы где-то сказали: «Я был нищий, у меня были ветхие штаны, которые я смотрел на просвет (нет ли дырок?), стоптанные ботинки, а я писал, писал, писал... Часто, - добавили вы, - я был голодный, как собака» - это, случайно, не для красного словца уточнение?

- Все правда. Даже, может, больше еще, чем собака.

- Ощущения безнадеги не было?

- Иногда приходил в отчаяние, но... С какого-то момента поверил: что-то должно произойти, я непременно чего-то добьюсь - и просто шел напролом. Шел, шел...

- Вы еще помните, как сводило судорогой пустой желудок?

- Ну конечно, но я пережил и более сильное ощущение, когда во время войны голодал, - это было совсем серьезно.

- Вообще нечего было есть?

|

| 12 декабря 1980 года. Писатель Виктор Некрасов встречает Владимира Войновича с супругой Ириной и дочерью Олей в Мюнхенском аэропорту |

- Зиму с 43-го на 44-й год я жил отдельно от родителей с тетей своей, о которой упоминал, в Куйбышевской (это теперь Самарская) области, и там наступил такой голод, какой был, скажем, во время ленинградской блокады или в 33-м году в Украине. Кстати, у меня с тем украинским голодомором тоже связан памятный случай... Родился я в Душанбе, в Таджикистане, а в 33-м - мне было всего 10 месяцев - мама приехала в Украину в город Первомайск...

- Николаевской области?

- По-моему, это Донбасс, но, может, и где-то под Николаевом. Там она оставила меня на скамейке и отошла куда-то, а вернулась - ребенка уже нет. Какая-то голодная тетка схватила и...

- ...съесть хотела?

- Именно. Видите (улыбается), покушались-то на меня давно, но мать, слава Богу, отбила.

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«Начался голод, и чем дальше, тем ощутимее. Не помню, сколько давали нам хлеба и других продуктов по карточкам, и вообще давали ли что-нибудь, кроме хлеба, но голод был самый настоящий, не сравнить с привычным недоеданием. Люди превращались в ходячие скелеты или, наоборот, распухали, как надувные фигуры. Лица у распухших были синие, и кожа казалась прозрачной, многие умирали прямо на улице.

В школе нам давали в дополнение к иждивенческой норме еще 50 граммов хлеба. У одноклассника Олега, с которым я подружился, мать работала продавщицей. Не будучи голодным, он предлагал мне всегда свою пайку, а я, несмотря на голод, не брал, стеснялся. У нормального голодающего человека какие-то чувства, может и ослабляются, но не исчезают совсем. Когда рассказывают, что есть люди, во время голода пожирающие собственных детей, надо иметь в виду, что речь идет об уродах, из тех, которые и в обыкновенное время могут подбросить своего ребенка кому-то, спустить его в мусоропровод, а то и умертвить. У нормальных людей, как бы они ни голодали, людоедских побуждений не возникает...

Я ослабел настолько, что не мог ходить в школу. Я постоянно мерз, целые дни проводил на лежанке у печки и никак не мог согреться, но через силу вставал и шел к солдатам за очистками для кролика, которого у нас на самом деле уже не было. С наступлением голода мы его не убили, но стали объедать: только часть очисток доставалась ему, а остальное съедали сами. Кролик сначала тощал вместе с нами, но потом сбежал, предпочтя, наверное, быструю кончину от руки голодающего растянутой во времени и мучительной смерти от голода. Кролик пропал, но я продолжал исправно ходить за очистками. Солдаты не отказывали, но удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?».

Я очень хорошо помню тот голод, но описать его впечатляюще уже не смогу, потому что есть память ума и память чувства - то, что помнится кожей, спиной и желудком. Когда-то я и об армии мог написать много, но не спешил, а теперь память осталась, но чувство ушло, и я уже не могу пережить заново ощущение, которое человек испытывает при команде «подъем!», или при встрече в самоволке с патрулем, или страх перед старшиной, или еще что-нибудь в этом роде. Я все это помню, но одних воспоминаний мало. Раньше, видя остриженного наголо солдата, я себя ощущал им, а теперь мне даже не верится, что и я был таким же. Так вот и с голодом...

Дядя Костя убил камнем ворону. Мы съели ее всей семьей.

Витя поймал в силки воробья. Тоже разделили на шесть человек.

Как-то я спросил у тети Ани, можно ли вылизать кастрюлю. Она сказала: нет, сегодня кастрюлю вылизывает дядя Костя.

Тетя Аня у нас заведовала дележом всего съестного. Хлеб, получаемый на всю семью, делила на три больших куска, соответствовавших рабочим пайкам дяди Кости, Севы и Вити, и на три маленьких кусочка получателям иждивенческих карточек: мне, бабушке и себе. Однажды я как бы невзначай заметил, что папа хлеб всегда делит поровну. Тетя Аня отреагировала на это сердито, сказав, что дядя Костя, Сева и Витя тяжело работают физически и тратят много калорий, а мы ничего не делаем и ничего не тратим. Если они будут есть столько же, сколько мы, они умрут, а мы за ними, потому что сами себя не прокормим.

Очистки мы сначала варили, а потом стали делать из них блинчики. Дядя Костя где-то кому-то сколотил гроб и получил гонорар - две бутылки машинного масла, более или менее съедобного. На этом масле бабушка стала жарить блинчики из вареных очисток. Блинчики казались мне очень вкусными, но их было мало.

Мы все, кроме дяди Кости, продолжали тощать, а он, всякую еду разбавлявший водой, распух».

«НУ ОТКУДА У НИХ КЛОПЫ? ЭТО У МИНЕ КЛОПЫ - У МИНЕ Ж МЕБЕЛЬ»

- Пережив нищету, безденежье, неустроенность, вы стали вдруг хорошо зарабатывать, потому что ваши песни зазвучали повсюду и пошли, соответственно, авторские отчисления. Столь неожиданный поворот судьбы вы как должное приняли?

- Тяжелее всего это пережила моя соседка по коммунальной квартире...

- ...жуткая особа, которая с подозрением на вас все время косилась?

- Ну, не жуткая, а просто смешная - без смеха вспоминать это нельзя. Полина Степановна, как ее звали, всю жизнь работала вагоновожатой, водила трамвай, но в то время уже была на пенсии и внимательно за мной, сидевшим дома, следила. Иногда она заглядывала в нашу комнату - а писал я всегда, лежа на животе, - и ворчала: «Денег у них нет, а откуда им взяться, если он все лежит и лежит? Больной, что ли?». Когда моя жена жаловалась, что клопы замучили, соседка глубокомысленно замечала: «Ну откуда у них клопы? Это у мине клопы - у мине ж мебель». Ну а потом я устроился на радио младшим редактором, мне стали платить тысячу рублей в месяц...

- ...дореформенных?

- Да, позднее они превратились в сотню, а кроме того, начал писать песни (лучше - хуже, но почти к каждой еженедельной передаче одну, а иногда и две) и очень много вдруг стал зарабатывать. Когда я только-только работу нашел, соседка брюзжала: «Нет, из этого толку не будет. Он же привык на животе лежать - с боку на бок переваливаться-то лучше, чем трудиться». Обнаружив, что я куда-то хожу и мое благосостояние стало меняться, она озадачилась: «Ну хорошо, на работу устроился, но сколько он там получает? Даже если 150 рублей (дальше фантазия у нее не шла. - В. В.), так что же - пальто себе и жене справил, вчерась телевизер, как сундук, пронес...». Я, когда это услышал, побежал в магазин, купил мотоцикл и торжественно вкатил в коридор - Степановна вообще чуть с ума не сошла (смеется).

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«Для меня началась новая полоса. Это сегодня звание члена одного из нескольких Союзов писателей немногого стоит, а тогда его можно было, пожалуй, приравнять к генеральскому. Писатели, академики, кинорежиссеры были из наиболее уважаемых членов советского общества, небожителями, достойными восхищения и зависти. Членский билет СП давал многие привилегии, и главной из них было право не ходить на службу, а самому распоряжаться своим временем.

Если обладатель билета не стеснялся им пользоваться, он легко мог получить дефицитный товар в магазине или номер в гостинице, где для простых людей никогда не хватало мест, члену СП было легче улучшить свои квартирные условия и при этом требовать прибавления к общепринятой норме - девять квадратных метров на человека - дополнительные 20 в виде отдельной комнаты как рабочего кабинета. (Хотя чаще всего получалось, как в анекдоте: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?»).

Писатели имели свой клуб с хорошим рестораном (ЦДЛ), свои дома творчества в дачных местностях, а также у Черного и Балтийского морей, куда можно было поехать за умеренную плату, а если попросить, и бесплатно. Причем хоть с женой, хоть с любовницей (в отличие от других советских гостиниц или санаториев здесь штамп в паспорте не проверяли). В поликлинике Литфонда врачи заботились о своих пациентах чуть ли не как о членах Политбюро - каждый год проводилась обязательная диспансеризация.

Для пожилых литераторов прикрепленность к такой поликлинике была, конечно, важной привилегией, а мне, молодому, забота, которая там проявлялась, казалась странной и чрезмерной. Еще недавно, в армии, я очень не любил обращаться к врачам, потому что любую жалобу они воспринимали с сомнением и глядели на тебя подозрительно: уж не симулянт ли, а здесь - не успели принять в СП, как предложили обойти всех врачей, которые внимательно выслушивали, выстукивали и просвечивали. У меня возникало желание уклониться от очередного осмотра, но стоило подать заявление на путевку в Дом творчества, тут уж избежать диспансеризации было нельзя: Литфонд, выдающий путевки, требовал справки из своей же поликлиники.

Во время первой диспансеризации доктор Райский проверил у меня давление и был полностью удовлетворен.

- У вас давление, - обрадовал он, - очень хорошее, лучше нормального.

Я спросил, что значит лучше.

- Это значит, - объяснил доктор, - что оно у вас немного понижено. Это просто замечательно - значит, в пожилом возрасте давление будет не слишком повышенным. Вы умеренный гипотоник. Я, между прочим, тоже. Значит, мы с вами будем долго жить.

Через неделю я должен был опять явиться к нему.

- Мне к доктору Райскому, - сказал я в регистратуре.

- Доктор Райский, - ответили мне, - позавчера умер».

- В 60-е годы у вас уже была популярность, водились немалые деньги, все, казалось, наладилось, и вдруг вы включаетесь в борьбу за права человека, начинаете критиковать советский строй, а в 69-м не где-нибудь - за границей издаете роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Зачем вы это делали? Почему не сиделось спокойно на месте? Почему не хотели быть, как все?

- Ну что значит: как все? - я все-таки не один такой был, а кроме того, у меня соответствующая биография: мой отец сидел по политической статье в тюрьме. В 36-м году они, три товарища, на военных сборах пили чай. Один сказал, что, как ему кажется, построить коммунизм в одной отдельно взятой стране нельзя, второй (мой отец) с ним согласился: в принципе, можно, но только после мировой революции, а третий на них донес. Дали отцу, в общем, пять лет, которые он отсидел, а когда в детстве я это понял (додумался очень рано - из бабушкиных каких-то намеков), стал относиться к советской власти критически.

Более-менее осознанное представление о ней у меня сложилось годам к 14-ти. Я, помню, спросил бабушку: «А что ты о Сталине думаешь?». Она у меня была старорежимная, смешная и ответила честно: «Думаю, что он бандит». Когда я это услышал, сразу же стало легче - я-то боялся, что один так считаю: все же говорят: «Сталин - гений!». Ожидал, что бабушка, может, меня обругает, а оказывается...

- ...мнение совпало...

- Да, и я был очень доволен, кстати, когда стал советским писателем, что государство меня признало...

- ...что в Союз писателей приняли...

- Ну да, но потом в стране произошла смена руководства, новые лидеры стали назад в сторону сталинских порядков тянуть, и, естественно, как многие другие нормальные люди, я забеспокоился и начал как-то реагировать.

- Представляю себе: тут еще ввод танков в Чехословакию...

- ...арест Синявского и Даниэля, потом Гинзбурга и Галанскова... Все пошло по нарастающей, но диссиденты писали какие-то протесты, и оставаться в стороне мне было стыдно.

«СЛЕДИЛИ ЗА МНОЙ ПОЧТИ СЕМЬ ЛЕТ - СО ДНЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ДО САМОГО ОТЪЕЗДА»

- Ваша трилогия «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» - это не просто пародия: издевательство над советским укладом жизни. Почему, кстати, в последних изданиях вы сняли уточнение «роман-анекдот»?

- Первую часть я так назвал, чтобы, когда за нее будут бить, сказать: «Чего придираетесь? Это же просто анекдот», а теперь надобность такая отпала, да и тогда никого моя маленькая хитрость не обманула: били крепко.

Этот роман кусками печатался - сначала в 69-м году в зарубежном журнале «Грани», а после того, как в 74-м меня исключили из Союза писателей, на следующий год «Чонкин» отдельной книжкой вышел в Париже.

- На Родине за вами следили?

- Само собой. Со дня исключения из Союза до самого отъезда - регулярно, почти семь лет.

- Вы что же, видели даже людей, которые неотступно за вами ходили?

- Ну конечно - они и ходили, и ездили. Когда я купил машину, мне говорили: «Что ты делаешь? С ума сошел? Могут устроить аварию», но я отмахивался: «И кирпич на голову может упасть - мало ли что»...

|

| Как времена изменились! Выходец из КГБ СССР Путин вручает антикоммунисту и античекисту Войновичу Государственную премию России. Июнь 2001 года |

- Напролом шли... Лихой!

- Ну да, лихой... Дело в том, что это на самом деле была война, но когда человек попадает на фронт, где свистят пули и летят осколки, ему становится страшно, он прижимается к земле, а потом осваивается и как-то уже начинает существовать. Так вот и я. На каком-то этапе с ними еще можно было идти на компромисс, а потом дошло до того, что вариантов никаких не осталось. Я видел: чем хуже себя ведешь, тем больше они начинают бояться.

- Ваши телефоны прослушивали?

- До тех пор, пока не отключили, - последние четыре года я был лишен телефонной связи.

- Кстати, шаг глупый - не лучше ли было слушать вас дальше?

- Думаю, они это делали каким-то еще способом.

- В КГБ дело на вас имелось?

- А как же! Когда я уехал, было 10 томов, а в 89-м, когда вернулся, на меня оперативно завели и за короткое время собрали еще четыре тома.

- Вы этот «компромат» видели? Вам позволили с ним ознакомиться?

- Увы... В 92-м году я обратился с письмом к Ельцину и просто потребовал, чтобы мне дали мое дело. Он написал распоряжение тогдашнему министру безопасности Российской Федерации Баранникову, но они ни за что не хотели мне это показывать - не исполнили даже указание президента. Крутились-вертелись и дали лишь две бумажки (жалко, я их с собой не принес): на одной был акт о сожжении 10 томов, а на другой - остальных четырех. Потом, когда я на них поднажал, стали совать мне какие-то выдранные листочки: «Только из наших рук», при этом их руки тряслись.

- Однажды, я знаю, вас отравили - как это произошло?

- Мне позвонили из КГБ и сказали, что...

- ...что вы им уже просто осточертели...

- Еще нет (смеется) - тогда они, видимо, на что-то еще надеялись... Стоял 75-й год, 4 мая была, между прочим, Пасха, и в этот день меня, можно сказать, пригласили в КГБ на беседу...

Я пришел, и со мной там два человека общались: один постарше, другой помладше. Разговаривали они более-менее вежливо, правда, со скрытыми такими угрозами. Все время намеки какие-то делали, например: «Вот как вы хотите? Можем окно открыть. Или, наоборот, все окна закроем наглухо, чтобы вам стало жарко». Или еще: «Как же так? Вы такой писатель, - мы очень вас ценим! - а издаетесь за границей. Вы что, не хотите дома печататься?». Я плечами пожал: «Ну почему? Публикуйте». - «К сожалению, это так сразу не делается. Сперва обсудить надо: как, что». - «Ну хорошо».

- Давали понять, что надо бы вам другие книжки писать?

- Нет, предложили составить своеобразный план. Я подготовил перечень того, что уже напечатано, но «Чонкина» туда не вставил. Повторную встречу мне назначили в гостинице «Метрополь» в номере, как сейчас помню, 480. Там уже разговор был более предметный, но опять-таки с намеками. «Вы вот художника Попкова знаете? - спрашивают. - Недавно его застрелили. Некоторые в этом нас обвиняют, но нет, что вы! Он был пьян, полез в машину с инкассатором, а тот тоже оказался под мухой и выстрелил... Пуля попала сюда (он показал мне на горло. - В. В.), а вот отсюда вышла» (касается рукой затылка). Этим он намекал мне...

- ...что, во-первых, не пейте, а во-вторых, не лезьте в инкассаторские машины...

- ...которой может оказаться любая. Через какое-то время опять возвращается к этой теме: «Ну, я понимаю, было бы вам 70 лет, но кончать жизнь в 43...».

Замечу, что тогда я зверским курильщиком был и со своими пришел сигаретами, а еще в мой первый приход в КГБ один из них, младший, все время у меня сигареты стрелял. «Можно закурить? - спрашивал. - Можно?». В конце я уже пододвинул ему пачку «Интера» (у вас телеканал, я знаю, с таким есть названием), и он их оттуда таскал.

Прихожу опять с этими же сигаретами: «Я буду курить». Они: «Пожалуйста!». Старший еще сказал младшему: «Ты тоже ведь куришь?». Тот кивнул и показал «Столичные», после чего положил их в карман и ни одной затяжки не сделал.

Курил только я, причем много, а когда вышел, чувствую: что-то не то. Я своего положения не осознавал - только потом до меня дошло, что вообще не понимал, куда иду. Сунулся в одну дверь - мне говорят: «Не туда!», открыл другую... Кое-как на улицу выбрался, но чувствовал себя ужасно. Шел, как глубокий старик, еле-еле передвигал ноги и тем не менее каких-то своих планов не изменил. Жена просила меня где-то купить нафталин, и я побрел, превозмогая себя.

- Подсунули отравленную сигарету?

- Думаю, даже не одну, потому что в самом начале, когда я сигареты на стол уже положил, старший меня отвлек - показывал какую-то картину. Видимо, в это время пачку и подменили: когда я вернулся к столу, все было готово...

«ЕСЛИ БЫ МНЕ, - СКАЗАЛ Я ТАМОЖЕННИКУ, - ПРЕДЛОЖИЛИ ТАКУЮ ГРЯЗНУЮ, ПОСТЫДНУЮ РАБОТУ, КАК У ТЕБЯ, Я ЛУЧШЕ БЫ ЗАСТРЕЛИЛСЯ!»

- Владимир Николаевич, а за что вы боролись? За то, чтобы ваши произведения печатали без цензуры, или просто были революционером и настолько не любили советскую власть, что хотели изменить строй?

- Ну нет, таких наполеоновских планов у меня не было - боролся за то, чтобы быть самим собой. Многие удивляются: «И что, это все?». Я честно киваю: «Все!».

- Этого разве мало?

- Да. Или объясняю иначе: «Боролся за то, чтобы писать по способностям, а жить по совести». Просто хотел, если вижу какую-то несправедливость, свободно говорить об этом и писать того же «Чонкина» без оглядки на кого-то.

- У вас тем не менее не возникали вопросы к самому себе: «Зачем протестуешь? Лучше, может быть, приспособиться, коль такую возможность дают?»?

- Знаете, в жизни я, вообще-то, сторонник компромисса. Некоторые у нас принимают это слово в штыки: «Как компромисс? Зачем?» или спрашивают: «А до какой степени?». - «Это вы сами определяйте, - говорю, - на свое усмотрение. У каждого человека есть понятие о чести, о совести», так вот, на определенном этапе какой-то компромисс еще был возможен, но чем дальше, тем меньше и меньше оставалось шансов договориться. В конце они вообще никаких разумных предложений не принимали, исключали саму возможность мирного разрешения вопроса...

- Сжигали мосты, да?

- Да, ведь компромисс тоже может быть до определенного предела - во всяком случае, не перерастать в конформизм.

- Когда у вас начались неприятности, как, видя эту непрекращающуюся атаку со стороны государства, вели себя ваши коллеги-писатели?

- По-разному. Близкие друзья все друзьями остались: никто не предал, никто от меня не отвернулся. Без этих людей я и не выжил бы: они очень мне помогали, а были более далекие, которые, завидев меня, переходили на другую сторону улицы. Или, допустим, один знакомый, когда меня встретил, остановился, минут 20 мы с ним беседовали, а потом он всем говорил: «Я с Войновичем на виду у всех разговаривал».

- Вас исключили из Союза писателей, подвели под статью о тунеядстве...

- ...да...

- ...после чего председатель КГБ СССР Андропов подал представление на лишение вас советского гражданства, а Брежнев соответствующий указ подписал. В 80-м году вас выдворили из страны, а как это происходило? Вас что, под конвоем вели к самолету?

- Нет, было не так. Здесь просто мне угрожать стали, причем в два почему-то приема. После высылки Сахарова, когда я написал сатирическое письмо в его защиту (или против его травли), из КГБ ко мне пришел человек по фамилии Богданов - во всяком случае, он так представился! - и сказал, что «терпение советского народа и советской власти кончилось и, если вы не измените эту ситуацию, ваша жизнь здесь станет невыносимой».

К тому времени она уже и впрямь была таковой, поэтому я ответил, что если речь идет о моем выезде, то готов уехать. Раньше сопротивлялся, а теперь - пожалуйста, но добавил: «Если будут выслушаны мои весьма скромные условия». Некоторое время спустя последовала вторая угроза.

Был такой член Союза писателей, ортодоксальный критик по фамилии Идашкин, и вдруг явился ко мне наш общий приятель: «Я встретил Юрку Идашкина - он работает референтом у председателя «Госкомиздата» Стукалина (это примерно как сейчас министр печати. - В. В.), так вот, он недавно зашел к шефу, у которого сидел еще один человек, и услышал, как они говорят, что с Войновичем пора кончать». Приятель мой еще спросил Идашкина: «А что значит «кончать»?». Тот сделал страшные глаза: «Ты что, не понимаешь? Войнович же на машине ездит... Пора кончать».

Я понял, что это значит, - мне повторили предложение. Взял и написал на бумажке: «Я уже сказал, что готов покинуть Советский Союз, если будут выслушаны мои весьма скромные условия, а всякие попытки воздействовать на меня каким-либо нецивилизованным способом встретят реакцию, обратную ожидаемой». Не подписался, числа не поставил, не указал адреса. Оторвал этот клок нарочно неаккуратно и сунул приятелю: «Пойди передай Идашкину», а вскоре тот сообщил, что мое заявление принято и рассмотрено благожелательно.

Условие у меня было такое: я беспрепятственно увожу архив и библиотеку, а кооперативную квартиру передаю родителям жены, которые в коммуналке жили. Вот так в декабре 80-го я и уехал.

- Покидали Советский Союз без эксцессов, спокойно?

- Как вам сказать? Спокойствия не было до самой последней минуты. Дело в том, что мне дали советский паспорт: якобы я выезжал за границу для чтения лекций, а потом я сам купил билет и отправился в аэропорт с большой свитой: провожали друзья, иностранные корреспонденты - целая кавалькада. На таможне мой багаж подвергли тщательному досмотру. Я стою, нервничаю, естественно, и вдруг мне суют какую-то бумагу: «Распишитесь!». - «А в чем?» - спрашиваю. «В том, что ваша рукопись конфискована». Я поинтересовался: «Какая рукопись?». Оказалось, машинописная глава из уже опубликованной повести о «пламенной революционерке» Вере Фигнер - была у меня такая.

Мне та рукопись, вообще-то, была не нужна, но не мог же я это проглотить. «Конфискована, да? - переспросил. - Хорошо, тогда я никуда не еду». Взял чемодан и пошел на выход. Они стали кричать: «Стойте, стойте!».

- Вы, я смотрю, с характером...

|

| Дмитрий Гордон — Владимиру Войновичу: «За что боролись, Владимир Николаевич?». — «Ну, наполеоновских планов у меня не было — боролся за то, чтобы быть самим собой» Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |

- Я просто понял, что уступать им в такой ситуации даже на вот столько (показывает) нельзя.

- Дай палец, откусят руку?

- Немедленно, сразу! Они напоследок искали малейшей возможности уязвить, унизить... Какой-то кагэбэшник к моей жене подбежал: «Что он делает? Вы же понимаете, что мы ему рукопись не отдадим». Она не растерялась: «Отдадите». Тот насупился: «Нет, вы нас не знаете». Жена в ответ: «Это его вы не знаете. Вы ему отдадите рукопись»...

- Он сумасшедший, да?

- (Смеется). Спустя пять минут рукопись была у меня, а после этого началось самое интересное. Уже перед самой посадкой, в накопителе, где отдельные есть кабинки, мне вдруг говорят: «Пройдите туда». Следом заходят таможенник и капитан милиции и ко мне обращаются: «Выньте из карманов все, что у вас есть». Я понял: начинается личный досмотр.

- Шмон...

- Слышу, уже моя дочка семилетняя где-то за занавеской плачет... Мне говорят: «Снимите сапоги». Один я стащил. Таможенник - полный, краснолицый, - наклонился, руку в сапог сунул, что-то там ищет, а я смотрю на его побагровевшее лицо и накаляюсь. Сперва-то хотел вести себя благоразумно, а тут вскипел: «Ну, и что ты там ищешь - золото?». Он буркнул: «Не золото». - «Поищи лучше совесть свою, - посоветовал, - может, она там спрятана?». Тут уж меня понесло: «И как же тебе не стыдно?! Такой толстый, а ползаешь на коленях. Смотри, ты уже весь покраснел - скоро инсульт хватит. Вредно же так наклоняться и лазить...».

Таможенник ко мне: «Дайте другой сапог». Я снял, бросил уже в угол: «Подними! Если бы мне, - говорю, - предложили такую грязную, постыдную работу, как у тебя, я лучше бы застрелился». Он мне сапог отдает: «А теперь...». Я сквозь зубы: «Что, что еще тебе, сволочь, нужно?», и вдруг он закричал: «Ничего, ничего!» - и убежал. Понял, наверное, что я буду сопротивляться, кусаться.

Я принялся собирать все, что вынимал из карманов, сапоги надевать... Милиционер меня спрашивает: «А куда это он?». Я плечами пожал: «По-моему, стреляться пошел - пойди и ты застрелись!». Этот капитан на меня посмотрел и вдруг странно так улыбнулся: «А уезжаете вы надолго?». - «Нет, - я ответил, - скоро вернусь».

«МЕНЯ И ПРЕДАТЕЛЕМ НАЗЫВАЛИ, И БЕЗДАРНЫМ ПИСАКОЙ, И СРАВНИВАЛИ С ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ И НАСЕКОМЫМИ - МЕНЯ ЭТО НЕ ТРОГАЛО, НО КОГДА СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИШИЛИ, ВДРУГ ПОЧЕМУ-ТО ОБИДЕЛСЯ»

- Неужели вы понимали, что все же вернетесь?

- В данном случае сказал это просто так, но, вообще-то, у меня было много доказательств того, что долго советская власть не протянет. Конечно, я сомневался, что будет так, но утверждал, что через пять лет в Советском Союзе начнутся радикальные перемены.

- Спустя год после отъезда вас лишили советского гражданства - сильно по этому поводу опечалились?

- Сильно. До этого меня очень много оскорбляли: и предателем называли, и бездарным писакой, и сравнивали с отвратительными животными и насекомыми - меня это совершенно не трогало. Я знал, что лишат гражданства, но когда все же лишили, вдруг почему-то обиделся и написал Брежневу письмо - мне кажется, очень достойное.

- Вы, кстати, уехали не в Соединенные Штаты Америки и не в Израиль, а в ФРГ и осели в Мюнхене - почему все-таки выбрали Германию?

- По двум причинам. Во-первых, за время моего диссидентства у меня образовалось довольно большое количество приятелей-иностранцев, причем американцы и немцы составляли среди них большинство...

- ...а во-вторых, Германия все же поближе...

- Да, особенно моя жена не хотела в Америку, говорила: «Это так далеко». Вдобавок за четыре года до этого я был избран в Баварскую академию изящных искусств и надеялся, что они как-то поспособствуют моему приживлению.

- В Мюнхене вы много писали, сотрудничали с «Радио Свобода», а в 90-м году, когда в Советском Союзе уже пять лет шла перестройка, вам вернули советское гражданство. Что при возвращении в Москву вас поразило?

- Ну, приехал-то я раньше немножко - в 89-м, с немецким еще паспортом, лишенный советского, потому что Эльдар Рязанов хотел поставить по «Чонкину» фильм и меня пригласили. Тоже, кстати, было смешно... Когда как раз перед отъездом в Союз я уже получил право на получение немецкого паспорта, советский посол звонил министру внутренних дел Баварии и просил этот документ мне не давать. Тот удивился: «Почему?». Посол объяснил: «Потому что Войнович для нас слишком ценный кадр и терять его мы не хотим».

- Вот видите!

- После этого я еще полтора года оставался без советского гражданства, а что меня поразило? Должен сказать, что все-таки я очень был удивлен. Тогда Москва была не такой, как сейчас, - я приехал в бедный, серый, какой-то унылый город... Грязь была невероятная, дома стояли обшарпанные, по улицам катили те же «запорожцы», «жигули» и «волги», что и девять лет назад, когда я уезжал, и так же шли одинаково одетые люди со злыми напряженными лицами. Помню, на «леваке» добирался: мне надо было на встречу, и я остановил какой-то микроавтобус. Едем, и вдруг где-то далеко впереди машина тормозить начинает. Водитель занервничал: «Ой! Ой! Ой!». - «Что случилось, - спрашиваю. - Что?». - «Та у меня, - говорит, - тормоза не работают» - и это было типично.

- Здравствуй, Родина!

- Кстати, встречали меня в аэропорту Шереметьево тоже интересно: одни бывшие соотечественники дружески, с распростертыми объятиями, а другие - по-прежнему враждебно. Вот эти, вторые, чтобы по-прежнему меня досконально шмонать (опять-таки с целью унизить, а не какой-то еще!), каждого пассажира проверяли так же и устроили длиннющую очередь, а встречало меня довольно много известных людей: тот же Рязанов, Игорь Кваша, Вениамин Смехов, еще кто-то... Они стали бегать к таможенникам и тормошить их: «Что вы творите?», но те продолжали свое дело.

Потом, когда уже я до них дошел, начали потрошить мой багаж. Тому, который у них за главного, я говорю: «Ой, а это вы, да?». Он исподлобья глянул: «Что значит «это вы»?». - «Так я ж вас узнал - это вы шмонали меня при отъезде». Его передернуло: «Нет, не я». - «Да нет, - говорю, - вы: точно!». Впрочем, это была шутка...

«Что вы тут роетесь? - я спросил. - У меня криминал не в этом чемодане, а в том». Таможенник насторожился: «Какой криминал?». (Эти служаки делали вид, будто не знают, кто я такой). «Тут мои книги», - сказал. Открыли чемодан, он одну взял: «Ну, «Чонкина» теперь все читают» (так выяснилось, что таможенник меня все-таки знает). Потом смотрит: «Москва 2042». Ему невдомек, что это, - отложил. Затем достает сборник «Антисоветский Советский Союз» - сердито швырнул его назад, и через пять минут у меня этот чемодан украли.

- Чудеса!

- Еще встречали меня телевизионщики с Центрального телевидения. Первым делом вопрос задали: «Кого вы хотите поблагодарить за то, что приехали?». - «Никого», - я ответил. Они: «Как?». - «Вот так - я прилетел на свою родину и никого не обязан за это благодарить». С этим они и отбыли. Тогда мобильных телефонов еще не было, они по рации связались с «Останкино», а оттуда им говорят: «Не надо, не торопитесь - в эфир все равно это не пустим».

Киев - Москва - Киев

Отец солдата Чонкина писатель Владимир ВОЙНОВИЧ: «Кагэбэшники подсунули мне отравленные сигареты — видимо, подменили пачку. Выбрался от них кое-как, чувствовал себя ужасно... По улице шел, как глубокий старик, еле передвигая ноги...»

Отец солдата Чонкина писатель Владимир ВОЙНОВИЧ: «Кагэбэшники подсунули мне отравленные сигареты — видимо, подменили пачку. Выбрался от них кое-как, чувствовал себя ужасно... По улице шел, как глубокий старик, еле передвигая ноги...» Артема Милевского могут продать за 20 миллионов евро

Артема Милевского могут продать за 20 миллионов евро Андрея Вознесенского прооперировали в Германии накануне 77-летия

Андрея Вознесенского прооперировали в Германии накануне 77-летия Осенью Владимир Кличко сразится с Дэвидом Хэем

Осенью Владимир Кличко сразится с Дэвидом Хэем Дмитрий Дибров показал сына, а Александра Николаенко ребенка скрывает

Дмитрий Дибров показал сына, а Александра Николаенко ребенка скрывает Алла Духова мечтает построить свой театр

Алла Духова мечтает построить свой театр Маргарита Сичкарь поставит памятник капусте

Маргарита Сичкарь поставит памятник капусте Катя Бужинская подружилась с жеребцом

Катя Бужинская подружилась с жеребцом «Как скажут старики, так и будет»

«Как скажут старики, так и будет» Снежана ЕГОРОВА и Антон МУХАРСКИЙ: «Как бы мы ни прятались в «Луи Вуиттон» и ни стремились показать миру, «шо ми таки Європа», лебеди с русалками — наше народное творчество»

Снежана ЕГОРОВА и Антон МУХАРСКИЙ: «Как бы мы ни прятались в «Луи Вуиттон» и ни стремились показать миру, «шо ми таки Європа», лебеди с русалками — наше народное творчество» Борис НЕМЦОВ: «То, что делает Дмитрий Гордон, трудно переоценить — это народная дипломатия в действии»

Борис НЕМЦОВ: «То, что делает Дмитрий Гордон, трудно переоценить — это народная дипломатия в действии» Петр ПОДГОРОДЕЦКИЙ: «Каково же было Иркино удивление, когда, проснувшись, она обнаружила рядом огромного и храпящего меня. Я объяснил ей, как она сюда попала, Ира осталась со мной и до сих пор здесь живет»

Петр ПОДГОРОДЕЦКИЙ: «Каково же было Иркино удивление, когда, проснувшись, она обнаружила рядом огромного и храпящего меня. Я объяснил ей, как она сюда попала, Ира осталась со мной и до сих пор здесь живет» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги