Писательница Дина РУБИНА: «Страдаю я оттого, что, когда чей-то текст читаю, думаю: «Вот это гений, а я говно»

«ПРОСЫПАЮСЬ Я ОЧЕНЬ РАНО И К СВОЕМУ, ТАК СКАЗАТЬ, ИНСТРУМЕНТУ — К КЛАВИАТУРЕ САЖУСЬ»

— Этой самой части касаясь... Все писатели пишут по-разному: одни просыпаются ночью, потому что им свыше текст надиктовывают и они успевают только записывать, другие в определенное время суток каждый день за письменный стол садятся и ожесточенно работают...

— Я как раз ко второй принадлежу формации, хотя их не две — гораздо больше. Просыпаюсь я очень рано, к своему, так сказать, инструменту — к клавиатуре, сажусь...

— ...к компьютеру все-таки?

— Да, хотя и от руки что-то черкать могу, и сейчас с собой просто блокноты взяла — что-то писать. Первая стадия всегда рукописная, поэтому рука за мыслью бежит, мысль с рукой связана, и когда это уже на плоскость листа перенесено — вот тогда рудокопная работа начинается, и этих разговоров о вдохновении мне не надо. Я вам скажу, когда оно посещает: когда вещь закончена, и ты понимаешь, что черновая работа вся позади, — разве что здесь местоимение «он» на имя героя заменишь, а там наоборот, и, пожалуй, этот абзац надо как-то в другое перенести место. Вот тогда — все: это уже наслаждение, это покой, потому что, как птица, над текстом паришь.

— И начинается шлифовка?

|

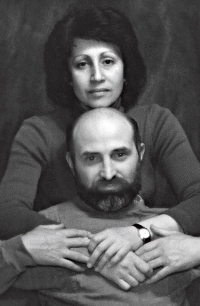

| Со вторым супругом художником Борисом Карафеловым. «Я могу таким количеством своих портретов похвастаться, какого даже у Иисуса Христа не было. Я вечная модель — у меня же и отец художник, и с четырех лет я позирую» |

— Нет, шлифовка — это определенный и очень тяжелый этап, но после нее делать уже нечего — ты просто груши околачиваешь, и тебе из редакции звонят: «Дина Ильинична, ну когда же? Мы ждем», а я говорю: «Завтра», хотя прямо сейчас могу кнопку нажать и послать. Нет, завтра, потому что утром встаю и думаю: «Я здесь вчера «он» поставила, а сегодня все-таки имя верну», поскольку на это слово ударная доля приходится — это ударение во фразе. Все-таки я с музыкальным образованием человек...

— ...а текст — это музыка, правда?

— Абсолютная, и так же построена, и музыкальная форма, что очень важно, всегда литературную форму подсказывает.

— Романы Толстого, если сегодня его вы читаете...

— ...Льва Николаевича я читаю всегда...

— ...это музыка?

— Да, причем очень сложная, которая, если можно так сказать, проговаривается. Толстой до гениальной вещи додумался: он выворачивал наизнанку и буквально распарывал по швам образы, которые у нас звучат и в воображении, как некий готовый штамп, складываются, например, там, где другой написал бы: «И его выпороли на конюшне», он что делает? Каждую мелочь описывает: «Его положили на лавку, сверкнули белые ягодицы (стянули, значит, штаны. — Д. Р.), потом Никита взял березовые... (Лев Николаевич не пишет «розги». — Д. Р.). Взял нечто, похожее на березовые прутья, вымочил в ведре...

— ...с соленой водой...

— ...размахнулся и хлестнул». Он как бы прораб: достает штамп, раскрывает его стершийся от долгого употребления смысл и заставляет слово опять работать, работать, работать.

«ПИСАТЕЛЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОДНО —СЕРДЦЕ ЧИТАТЕЛЯ ТРОНУТЬ»

— Вы так увлекательно рассказываете, что многие читатели, не исключаю, к Толстому вернутся...

— Ну, слушайте, его все время читать надо — это человек какой-то невероятной, высочайшей, титанической этической работы. Полистайте его дневники, почувствуйте весь тот ужас, который обуревал его в юности, — он ведь тяжелым, во многом, прямо признаем, нехорошим был человеком. Вспомните эпизод, когда у художника Сурикова, который очень Толстого любил...

— ...умирала от чахотки жена?

— Да, молодая, красивая женщина. Ее муж в страшном горе был, и вот однажды, ненадолго отлучившись из дому, он вернулся и застал у постели больной Толстого, который выспрашивал у нее, что при приближении смерти она чувствует...

— Ему «Крейцерову сонату» надо было писать...

— Да, и когда Суриков это увидел, ногами затопал и закричал: «Убирайся вон, злой старик!». Понимаете, Лев Николаевич во многом злым стариком был, но он писатель, и за это ему все прощается.

— Интересно, а место писателя в современном мире вы для себя определили? Что он может, чего не может, как на какие-то события должен влиять?

— Когда этот вопрос слышу, неизменно одну встречу в Москве вспоминаю. Лет 12 назад — я тогда там по линии «Сохнут» (агентства, которое занимается вопросами репатриации в Израиль. — Д. Г.) работала, туда французский писатель по имени Жан Бло приехал. Вообще-то, на самом деле его Александр Блок звали — простенько... Годовалым ребенком сразу же после революции родители вывезли его из Одессы в Париж, а когда мальчик вырос и стихи стал пописывать, обнаружил, что некий его тезка уже кое-какие стишки сочинял, и недурно, — тогда и поменял имя на Жан Бло и просто историческим стал писателем.

Ему тоже вопрос задали: «Господин Бло, где вы видите место писателя в современном мире? На что он влиять может?». — «Друзья мои, — этот старый человек ответил, — я просто притчу вам расскажу. В начале ХХ века сидел слепой нищий на Бруклинском мосту и картонку в руках держал, на которой было написано: «Подайте слепому». Как-то молодой писатель к нему подошел и спросил: «А сколько ты в день имеешь?». — «Три-четыре доллара». — «Дай-ка свою табличку», — он попросил, после чего перевернул ее, что-то на ней написал, со словами: «Сейчас будешь держать ее так» отдал и удалился.

Через месяц писатель опять на Бруклинском мосту оказался, подошел к слепому и спросил: «Ну, сколько ты сейчас в день имеешь?». Тот по голосу его узнал, ужасно обрадовался и за руку схватил: «Слушай, слушай! Мне 30-40 долларов в день подают — что ты такое там написал?». — «Всего одну фразу, — был ответ, — «Придет весна, а я ее не увижу». Вот это, — подчеркнул Жан Бло, — и есть место писателя в мире», и вы знаете, с тех пор я всегда этой притче следую и не забываю, что писатель может только одно — сердце читателя тронуть.

«ХОТЕЛА БЫ ДО ТОГО МОМЕНТА ДОЖИТЬ, КОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВИЖУ И ПОЧУВСТВУЮ, ЧТО ВЫГОВОРИЛАСЬ, НАПИСАЛА ВСЕ»

— Сколько романов на сегодня у вас вышло?

— Ой, это надо по пальцам считать: думаю, семь. Сейчас восьмой пишу, очень тяжелый.

— Немногим меньше снято по вашим книгам фильмов...

— Минуточку: раз, два, три... — да, пять картин: в данный момент, к сожалению, шестая снимается.

— Почему «к сожалению»?

— Потому что в Украине. Это «Белая голубка Кордовы», которую ждет Голливуд, но запросил он ее гораздо позже, после того, как я с Жигуновым контракт подписала, и он действие в другую страну перенес... В общем, в подробности даже вдаваться не буду — я постараюсь этот фильм не смотреть.

— Какая экранизация ваших произведений самая, на ваш взгляд, удачная?

— Вы знаете, очень добротный, трогательный фильм «Любка» вышел, но сценарий я писала сама (правда, режиссер Станислав Митин там финал поменял), и картина «На Верхней Масловке», я думаю, хороша, а то, что автору никогда никакие экранизации не нравятся, — это тоже нормально, хотя я быть объективной стараюсь.

— Вы написали уже все, что хотели? Не чувствуете иногда, что исписались?

— Ну что вы! — у меня колоссальные планы. Послал бы только Господь еще какие-то человеческие годы жизни, потому что сейчас я, знаете ли, наблюдаю то, что ждет нас в финале: старость и уход отца, старость мамы, и понимаю, что хотела бы до того момента дожить, когда действительно увижу и почувствую, что выговорилась, написала все. Вдобавок — это опять-таки неожиданная вещь — вдруг приходит, появляется что-то, какой-то замысел...

— ...когда его совсем не ждешь...

— ...о котором вообще не подозревал. О чем вы говорите?! — вот как мой последний роман родился? Когда я в Москву презентовать свежеизданный «Синдром Петрушки» приехала и книги в магазине подписывала — там огромная очередь выстроилась — какой-то человек, очередной графоман, брошюру свою мне передал: «Почитайте, это моя работа». — «Спасибо, обязательно», — ответила я, уже зная, что в гостиничном номере ее оставлю, но перед отъездом все разбираю — ну просто посмотреть, как там и что, и вижу название: «Русская канарейка вчера, сегодня, завтра», при участии Фонда поддержки русской канарейки издана. Это просто пособие, где рассказано, как кормить и выращивать птичку, но книжечку открываю и целый мир вижу — и все, не знаю, что в моей голове происходит. «Русская канарейка», — произношу я, и понимаю, что это название романа. Больше у меня нет ничего, а потом появляются контртенор, разведка, Одесса начала ХХ века, почему-то Алма-Ата, где человек канареек выращивает, — все, что угодно.

— Как же, не будучи иногда — не иногда, а часто! — в материале, воссоздать его на бумаге так, чтобы все поверили?

— Просто в этот материал надо войти — это часть честной писательской работы.

— Вы же наверняка в Алма-Ате не были...

— ...никогда в жизни...

— ... с контртенорами не общались...

— Нет! — сейчас вот общаюсь, потому что стала об этом писать. Мало того, этот голос я никогда не любила, но теперь слушаю постоянно, потому что для романа мне это нужно.

— То есть это фантазия больше работает или голос свыше?

— Знаете, я, повторяю, человек верующий...

— ...и в голоса свыше не верю!

— Нет, я, повторяю, человек верующий, и произносить эти слова всуе давайте не будем.

— Такой умный и верующий?

— Ну послушайте, мы очень многих умных людей знаем, которые верили.

— Может, мы просто лучше о них думали?

— Нет, давайте все-таки эту тему оставим, потому что вера — вещь очень интимная. Называйте такую реакцию на импульсы извне как хотите — отзывчивостью материала, некой поглощаемостью излучения Вселенной, внутренним контактом каким-то, настроенностью, — но когда что-то невесть откуда появляется, это надо воспринимать просто как сигнал. Например, «Русскую канарейку» взять — роман, который только закончила. Понятно, что когда все затевается, это, как банно-прачечный комбинат, выглядит, как цементный завод — в мозгу гигантские производственные цеха начинают крутиться, и я понимаю, что мой герой — канаровод от Бога, который в эту птичку влюблен и именно певцов, гениальных артистов выращивает, и вот у него глухая рождается дочь.

«Борь, ты знаешь, глухая дочь у него будет», — сообщаю я за завтраком мужу, с этим проснувшись. Мы допиваем кофе, и он говорит: «Не получится. Ты же знаешь свою манеру изучать все досконально — ну что ты сейчас в своем Фейсбуке или на сайте клич бросишь: «Отзовитесь, глухие! Хочу с вами переписываться и узнать, что вы чувствуете»? Это же некрасиво». — «Да, действительно, — соглашаюсь я, — у меня не получится. Придется, наверное, эту мысль отбросить» — потому что писать просто так не могу, мне надо это из человека вытащить.

Иду с той же чашкой кофе к компьютеру, включаю его и в первой же порции почты (как водится, человек 15 мне написали) письмо от глухой женщины нахожу.

— Потрясающе! — и вы начинаете с ней переписываться, ее внутренний мир постигаете...

— Конечно, и все понимаю. Она ощущения человека, изолированного от общества, отгороженного от всех врожденной глухотой, как стеной, описывает, и я начинаю писать. У меня эта глухая девочка — говорящая: вот можете как угодно считать, но это знак...

Или другой пример. Работа буксует, что-то не складывается, и мне моя приятельница и редактор Надя Холодова говорит: «Диночка, я, если можно, приеду...». Вернее, не так...

В центре Иерусалима прекрасный есть магазин, где старый иранский еврей торгует, у которого время от времени что-то по мелочи мы покупаем: тарелочку керамическую, коврик какой-то. Я же барахольщица страшная, ужасно люблю в старье копаться и в Киеве на какой-то блошиный рынок попасть мечтаю, и вот мы к нему заходим... «Знаешь, — продавцу говорю, — она христианка, мне какой-то христианский мотив нужен». Старик кивает: «Посмотри вот здесь, на полу» — и там очень красивую керамическую плитку иранскую мы откапываем: всадник и что-то такое. Я ее ухватила: «Мы это берем». — «А для тебя, — хитро прищурился хозяин, — у меня есть то, что купишь ты обязательно».

Уходит в свою подсобку — они в этих арабских лавках очень таинственные! — далеко-далеко-далеко, а я в эти дни постигаю как раз, чем канарейку кормят, как она поет, каким замысловатым трелям и коленцам ее обучают, потому что это целый гигантский мир, и он мне еще одну плитку выносит иранскую, на которой... канарейка в кустах жасмина. «Ты знаешь, кто это? — спрашивает. — Это кенар. Ты, наверное, даже не в курсе, что это за птица, но поверь: тебе эта плитка нужна». Теперь она у меня на письменном столе прислоненная к стене стоит, и я понимаю, что этот роман я должна написать, — вот и все! Сигнал? Назовите как хотите.

«У КАЖДОГО ВЕКА СВОИ ФОРМЫ, СВОИ ИНТОНАЦИИ, СВОИ ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ — В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЛИТЕРАТУРЕ»

|

| С сыном Димой и дочерью Евой, конец 80-х, Москва |

— «Русская литература, — сказали вы, — могучим забегом лошадей мне представляется»: ну, Толстой, понятно, один из ваших любимых писателей, а кто еще?

— Русскую литературу я очень люблю и на очень многих из этих лошадей ставлю. Например, на Гоголя — безмерно его ценю и часто перечитываю, потому что он великий.

— Номер один?

— Нет, из той формации великих русских писателей первый для меня, пожалуй, Чехов. Антон Павлович в форме очень велик, в интонации — в русскую литературу он интонацию интеллигентного человека привнес.

— Сегодня «интеллигентом» называют зачастую, когда хотят обругать, унизить, а что вкладываете в это понятие вы?

— Как по мне, интеллигентный вовсе не означает порядочный или законопослушный: это такая до известной степени беспокойная личность, которая жаждет всего — знаний, некоего культурного феномена, это тот, кто постоянно о жизни думает и постоянно чего-то ищет. Я не считаю, что интеллигентом можно какого-нибудь тюленя назвать, который лежит, телевизор с одной программы на другую переключая, — для меня это всегда живой, как ртуть, человек беспокойный, иногда невыносимый, он свободен в своих суждениях, уважает себя и других, печалится, ему этот мир не нравится...

— ...и зачастую он просто его ненавидит...

— Да, безусловно, но себя и свое мнение никому не навязывает, а возвращаясь к писателям, на которых «ставлю»... У Бродского я читала, что с возрастом круг любимой литературы, которую хочется перечитывать, сужается, так вот, для меня это проза Пушкина и Лермонтова, в чем-то Тургенев, Набоков почти весь (в моем понимании одна из очень крупных фигур), Серебряный век, безусловно.

— Писать в ХХ веке стали лучше, чем в ХIХ-м, — с точки зрения литературы, музыки чище?

— Я бы так не сказала — это, в конце концов, сложная очень вещь. Вы же не можете утверждать, что музыка барокко хуже, чем авангардная, или что Шостакович писал лучше, чем Гендель: Дмитрий Дмитриевич в смысле гармонии, формы более изощрен, но Гендель велик (о Бахе вообще не говорю — это высота, это небо!). У каждого века свои формы, свои интонации, свои великие исполнители — в том числе и в литературе.

«ПИСАТЬ КНИГИ ТАК ЖЕ СТРАШНО, КАК СПАТЬ ОДНОМУ В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ»

— С кем из собратьев по цеху вы общаетесь и нужно ли это писателю вообще?

— До определенного возраста, в молодости, причем особенно это общение необходимо людям неуверенным, к изучению, скажем так, самого себя, не склонным, тем, которые вот этому доверяют: «Старик, ты гений!». Я представителей нашего цеха знаю, которым уже за 70, они признаны, но им это все равно нужно.

На самом деле, любому писателю очень важно, когда собрат по перу что-то скажет, но необходимо учитывать: коллегам никогда не нравится, как ты пишешь, потому что для каждого из них только один писатель живой существует — он сам. Это, замечу, чистая правда, хоть и некрасивая — никто, кроме такого отважного человека, как я (смеется), с ней не согласится. Признаюсь вам, что я бы с огромным удовольствием никого из современников не читала...

— ...и не знала...

— Нет, среди них очень милые люди есть, со многими я дружу, любому писателю всегда, когда меня просят, хорошие слова на обложку книги пишу, потому что на собственной шкуре знаю: литературный труд тяжелый. Лоренс Даррелл говорил: «Писать книги так же страшно, как спать одному в заброшенном доме» — вот Бетховен слушал музыку современных ему композиторов глазами, бегая взглядом по партитуре...

— ...и от этого не пострадал...

— Он не впускал ее в себя не потому, что глухой был...

Собственная интонация существует, — у каждого свой звучит мир, своя прижатая к уху раковина в неизвестное, и каждый слушает себя. Это вот ля-ля-ля и прочее никому не нужно, потому что я, например, оттого страдаю, что, когда чей-то текст читаю, думаю: «Вот это гений, а я говно». Помню свое потрясение, когда на книжный рынок очень талантливая Татьяна Толстая вышла — я в депрессию впала, потому что поняла: вот настоящий писатель! У нее блик на пепельнице, ручка серебряной ложки описаны совершенно потрясающе, а я же так не могу, у меня это все ужасно, и, значит, заканчивать мне писать надо, и я на диване несколько дней валялась, пока не взяла...

— ...в руки ручку?

|

| С Людмилой Улицкой. «На самом деле любому писателю очень важно, когда собрат по перу что-то скажет, но необходимо учитывать: коллегам никогда не нравится, как ты пишешь, потому что для каждого из них только один писатель живой существует — он сам» |

— Нет, хотя это хороший путь — просто ручку взять: я том Чехова с полки сняла и в миллионный раз стала «Черного монаха» читать. Вы помните, как это начинается? «Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне». Никаких пепельниц, никаких бликов — ничего, покойная рессорная коляска мягко по степи едет — и все: от этого звука я вылечилась сразу и навсегда.

— Доктор Чехов...

— Это не значит, конечно, что рассказы Тани Толстой мне не нравятся, — она несколько замечательных написала...

— ...но рискну, тем не менее, предположить, что больше вы ее не читали...

— Вы знаете, какие-то эссе читала, и что-то по душе мне пришлось, но, скажем так, без этого прожить я могу, поэтому Бунина почитаю — вот к нему обращаюсь снова и снова, потому что стилист он блестящий.

— Вы Бунина Набокову предпочитаете?

— Бунин и Набоков абсолютно разные, как бы две ветви одного направления в русской литературе, но совершенно не похожие ни как художники, ни как люди. Хотя оба замечательными человеческими качествами не блистали, но это писателю, наверное, и ни к чему.

— Каким бы, тем не менее, мизантропом он ни был, признание ему нужно и важно — согласны?

— Конечно, причем шкала для измерения этого признания у каждого своя. Для одного это количество иностранных языков, на которые переведены его книги, для другого — полные аудитории, для третьего — статьи критиков в журналах, для четвертого — какие-то литературные премии. Я тоже тщеславна, и признание мне необходимо, но у меня эта страсть выражена в другом: я коллекционирую записки из зала, в которых как-то оригинально, как вы понимаете, о каком-то хорошем отношении к моим книгам говорится. Например, после того как роман «Белая голубка Кордовы» вышел, мне такую прислали: «Какая же вы сволочь, Дина Ильинична, — зачем вы его убили?».

Еще одну, забавную, в Москве, в Доме литераторов, передали: «Дина Ильинична, если б вы знали, как в Московском зоопарке вас любят!» — разве это не счастье? — а когда в Сан-Франциско или Сан-Диего (точно не помню) я выступала, ко мне такой старичок совершенно сгорбленный, еле держащийся на ногах подошел, профессором представился. «Знаете, Диночка, — сказал он, — я старый больной человек, я очень одинок, и когда умру, меня некому будет оплакать. К чему это я? К тому, что если вам надо кого-то убрать, можете на меня рассчитывать», и я подумала: «Класс! Вот это замечательно!».

«ИНТЕРНЕТ — ЭТО НЕКИЙ НОВЫЙ ГИГАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ В ОЧЕРЕДНОЙ ГИГАНТСКИЙ ТУПИК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, И ЕСЛИ ОН МЕНЯ РАЗДРАЖАЕТ, ТО ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО Я ПРОСТО СТАРАЯ ШВАБРА»

— Почему же, на ваш взгляд, все меньше людей книги читает? — вы ведь наверняка тиражи в советское время помните: 100 тысяч, 300 тысяч, полмиллиона, а сегодня пять тысяч, 10: 15 — это уже событие. Что с литературой вообще происходит?

— Ой, это целая серия вопросов, на которые надо по пунктам: «а», «б» и так далее отвечать, поэтому давайте иначе сформулируем: что за последнее время с цивилизацией нашей случилось? Произошла гигантская, мне кажется, катастрофическая революция, с электронным нашим бытием связанная, появился монстр — интернет.

— Гениальное изобретение, правда?

— Безусловно, и когда меня пригласили написать текст для «Тотального диктанта» в связи с тем, что это международная акция (никто же предположить не мог, какой разразится скандал), я думала, какую же выбрать тему, что может зацепить всех, и поняла: это интернет и все, что с ним связано. Ответа на вопрос: что же это — добро или зло? — у меня нет: как любое гениальное изобретение (как электричество, как порох, например) — это некий новый гигантский проспект в очередной гигантский тупик человечества.

— Тупик?

— Да, конечно, и обратите внимание: могут ли сейчас дети побыть наедине с собой? Никогда — они немедленно к своим электронным игрушкам бегут: что-то здесь или там посмотреть, какой-то экран или монитор электронный открыть, им непременно это зеркало нужно, в которое они будут смотреться.

— Наркотик?

— Ну, разумеется. Слушайте, я сама уже утром, не успев выпить кофе, первым делом компьютер включаю — посмотреть, что там пришло, хотя в интернет — в эту Африку — гулять не хожу.

— Тем не менее на Фейсбуке у вас более 10 тысяч подписчиков, между прочим...

— Это все благодаря Кариночке Пастернак, дизайнеру сайта. «Дина, — пишет она мне, — вы свой Фейсбук совершенно забросили...».

— Да, редко, судя по всему, там бываете...

— «Вот в Киев едете, — продолжает она, — пофотографируйте там, и давайте хотя бы прогулки по городу мы дадим»...

— Она права...

— Ну, Киев, вообще-то, не только прогулки заслуживает — замечательный город, поэтому давайте так скажем: произошел некий кошмар — человек стал, я думаю, бояться остаться наедине с собой, а ведь уединение — вещь очень важная. Когда он перестает в себя заглядывать, заглядывает куда-то в другое место, а посмотрите на эти бесконечные sms-ки — о чем они все пишут, что им надо? А эти многочасовые сидения в Фейсбуке, в Твиттере?! Я собственной дочери говорю: «Что ты там ищешь? Сядь и напиши, наконец, диплом по этой своей археологии». Ева выбрала блистательную, на мой взгляд, тему — связи Древнего Рима с Древней Иудеей, но (разводит руками)...

— Все это вас раздражает?

— Пугает, а если и раздражает, то лишь потому, что я просто старая швабра. Ладно, дело не в этом — меня молодые вообще раздражают, интересно с ними мне никогда не было, а вот люди старшего возраста всегда привлекали. Мне кажется, молодые сейчас пусты, каким-то излучением электронным заполнены, бесперебойным общением, а это страшно — человек должен уметь наедине с собой оставаться...

— ...в себя уходить, да?

— Он должен научиться мыслить, что без уединения невозможно, иначе электронным гением будет, но никогда не поймет, почему жизнь проходит, что такое старость, почему мы радуемся, когда любимое лицо видим, — в общем, важнейших вещей не узнает, для чего, собственно, в этот мир и пришел, а пользоваться современной электроникой очень быстро научится. Моя двухлетняя внучка любит извлечь у меня из сумки мобильник и кнопки нажимать начинает: пик-пик-пик — ей это очень нравится. Вот что, во-первых, в связи с последним изобретением гениального человечества с нами произошло, а во-вторых, оно электронные книжки нам принесло.

|

| С дочерью Евой, сыном Дмитрием и мужем Борисом у себя дома в Маале-Адумим. «Дима в очень крупной торговой компании работает, но при этом денег у него никогда нет. Это совершенно сюрпризный такой человек со своими большущими тараканами, а дочь — существо весьма интересное: тоже пишет, но на иврите и на английском, еще и поет — у нее сопрано хорошее» |

«КАК ГОВОРИТ МОЙ МУЖ: «НАША МАМА — ШАНСОНЬЕТКА, ЛЮБИТ НОЧЬЮ ТАНЦЕВАТЬ»

— Благодаря появлению ридеров книжное пиратство распространилось — вы к этому как относитесь?

— Абсолютно так же, как и вы, если к вам, предположим, в трамвае в карман залезли и кошелек вытащили — ощущение какой-то страшной несправедливости и обиды возникает. Вот я одним из самых продаваемых писателей считаюсь: мои романы первым тиражом в 100-120 тысяч экземпляров выходят...

— ...прекрасно!

— ...да, и я даже при коллегах об этом не говорю, чтобы не будить зависть, но как только книга моя появляется, она немедленно в свободном скачивании оказывается, и никому дела нет до того, что завтракать я должна, а иногда даже ужинать, что книгами своими семью кормлю, о чем многие мои коллеги и не мечтают.

Даже нищему на углу мелочь из кармана бросают: тот какие-то копейки собрал — и гамбургер себе купил, банку пива, а писателю не подает никто: вместо этого в магазин приходят и книгу его покупают. «Ах! — сетуют, — она дорогая». Да, милые мои, недешевая, но ведь вы, когда в театр собираетесь, билет приобретаете — понимаете: бесплатно пойти на спектакль нельзя, а вытащить из чужого кармана новый роман и не заплатить можно? Да еще иметь наглость мне написать: «Дорогая Дина Ильинична, только что ваш новый роман скачал... Прочел, не отрываясь, — он замечательный, прекрасный, я так счастлив!». Чего ж ты, сука, не пошел и его не купил, чтобы Дина Ильинична за электричество заплатила, плавленый сырок «Виола» в магазине купила?

— Ответили бы как-то доходчиво...

— Да как-то неловко людей обижать — во многих интервью я культурно до них достучаться пытаюсь...

— А вы слово «сука» с большой буквы напишите, уважительно...

— Как бы не так (смеется) — сейчас употребление крепких слов в России запрещено: соответствующий закон есть.

Это просто вопрос выживания писателя, поймите. Ну, хорошо, мне повезло: я на сцене могу гарцевать и за это получать деньги — как говорит мой муж: «Наша мама — шансоньетка, любит ночью танцевать». Губерман вообще сказал: «Мы с тобой выступальщики, нам скоро на рынке Маханэ-Иегуда парный памятник поставят, как Шиллеру и Гете посреди Веймара. Мы плечом к плечу на нем встанем: в левой руке — книжка, в правой — кошелек, а на постаменте будет на трех языках золотом выбито: «Эти двое честно кормились от своего литературного заработка».

А ведь куча моих коллег выступать не умеют — они люди замкнутые: сидят и корпят над книгой год, два, и никто им зарплату не платит, и что делать писателю, который пишет, а не публику развлекает? Преподавать, как и многие коллеги, например, в Америке, как полжизни тот же Василий Аксенов.

— Конечно: на Западе при многочисленных университетах особая должность — писателя-резидента имеется: ее вот и Евтушенко занимает...

— Именно, а что делать людям, которым вообще уже никто ничего не платит, — ничего? То есть писатель не то чтобы с пьедестала (это когда-то повторяли часто, что поэт в России больше, чем поэт) — он в канаву, если не в могилу, сошел. Когда он писать будет? — ведь это тяжелый труд, который многочасового рабочего дня требует...

— ...погружения...

— Да, конечно, — это все очень сложно. Вот мой приятель Миша Гиголашвили (хороший писатель — в Германии живет, в университете там преподает) говорит: «Ты знаешь, я просто отпуск взял, снял на месяц в Испании дом, сидел за столом, вдоль моря гулял и так роман двинул! Ты тоже какие-нибудь две недели возьми, посиди». — «Миша, — отвечаю, — ты же в курсе: у меня семья — я не могу, хотя и на голове все сидят», да и сомневаюсь я в том, что поеду и двину, — какой там? Роман пишется годами, и надо вообще оттуда не вылезать — сидеть в материале с макушкой.

— Нескромный вопрос: сколько сегодня вы зарабатываете?

— Вы знаете, писатель — это всегда канатоходец над пропастью: ну вот, например, в прошлом месяце позвонила редактор... «Диночка, в мае денег не будет», — сказала — и все...

— Лучше бы не звонила...

— Ну, она просто предупреждает: в июне что-то заплатят, а в мае нет — это значит, Дина Ильинична немедленно из-за стола поднимается: ей время от времени в Афуле выступить предлагают, в Кармиэле или в Назарете — там, где один еврей уже «жег глаголом». «Назарет туманной юности», — это Губерман сказал.

— Но это же копейки, гроши...

— Нет, за копейки я давно уже не лицедействую, это каких-то денег стоит, и если шесть-восемь встреч проведу, наберется сумма, сравнимая с моей, так сказать, месячной зарплатой и вполне существование писателя со всей семьей обеспечивающая: с дочкой, которая на ноги еще не встала, с сыном, который чего-то там ищет, с внучкой, а там, глядишь, у мужа картинка какая-то продается. Перебиваемся, ничего, это не страшно — будущее пугает, ощущение его как некоего тупика: для чего эти книги писать? Ну хорошо, сейчас молодые люди книги бумажные не читают, хотя мне кажется, что бумажная книга — это живой организм, существо, да, с которым общаешься, и когда мне говорят: «Ну и что? — раньше на папирусах писали, а до этого вообще на дощечках»...

— Ну так и мобильных телефонов раньше не было, но жили, хотя как — непонятно...

— Ну, иногда, когда мужа где-нибудь в огромном супермаркете потеряешь, звонишь: «Ты где?». Думаешь: «Интересно, а как без мобильного его бы нашла?».

— А я вам отвечу: больших (да и маленьких) супермаркетов раньше не было...

— Это точно (смеется). Ну, ничего — пришли бы домой порознь и друг друга дожидались бы.

«ЛЮБОВЬ — ЭТО ГОДЫ, ПРОЖИТЫЕ ВМЕСТЕ, И К ГОРМОНАЛЬНОМУ ФОНУ ЭТО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ»

|

| С Дмитрием Гордоном. «Надеюсь, что проживу достаточно долго для того, чтобы что-то еще написать, и все-таки меньше, чем это требуется для того, чтобы впасть в маразм» |

— Я вам очень сложный, наверное, задам вопрос: вы уже, что такое любовь, поняли?

— Вы знаете, ответ на него я впервые услышала, когда нам с моей близкой подругой, которая сейчас тоже в Израиле живет, но в другом городе, лет по 15 было. Она внучка знаменитого ташкентского хирурга Михаила Адольфовича Финкле, который Сорбонну окончил, а его жена Любаша — мы все ее звали по имени — знаменитым ташкентским невропатологом была и тоже выпускницей Сорбонны. Оба они, между прочим, детьми известных киевских ювелиров были, которым пробиться на обучение в Питер и Москву не удалось, но родители смогли их за границу отправить. После Парижа пара в Туркестан попала, где тогда согласны были молодых евреев с западным образованием принять, — представляете, сколько это лет назад было?

— А что? — климат хороший, узбеки — люди добрые: вот и остались...

— Совершенно точно. ТашМИ — Ташкентский медицинский институт («Раковый корпус» Солженицына о нем) на них держался, а в это время моя подруга опять-таки в Киев к родственникам поехала и в какого-то мальчика там влюбилась — в Ташкент, вся горящая, примчалась и сказала, что уезжает, срочно переводится в Украину учиться, а потом, после школы, они поженятся, и вот, помню, залитая солнцем терраса (у них в Ташкенте свой дом был, где часто я ночевать оставалась, потому что утром надо было в школу)... Стол с непременной крахмальной скатертью, старинное с вензелями семейное столовое серебро еще от киевских ювелиров, серебряная масленка... Дед забирает ножом лепесток масла и, намазывая его на хлеб, говорит: «Не пори чушь», а внучка такими крепкими ножками топает и кричит ему: «Ты старый! Ты ничего не понимаешь! Ты не знаешь, что такое любовь!», и он поднимает свою царственную, абсолютно лысую голову и говорит: «Дура, любовь — это годы, прожитые вместе».

— Замечательно!

— Тем не менее смысл его слов доходит, лишь когда ты уже 30 лет, например, совместной жизни с мужем отмечаешь или когда видишь свою маму на кладбище, которая хоронит моего отца и кричит: «Илюша, ты так рано меня оставил!». Я прошу: «Мама, мама, приди в себя — вы 60 лет прожили», а для нее — слишком рано: вот тогда понимаешь, что любовь — это годы, прожитые вместе, это что-то другое и к гормональному фону никакого отношения не имеет.

— Вы сами-то часто влюблялись?

— Я не могу сказать, что, будучи консерваторкой, а потом богемным писателем, не влюблялась совсем, абсолютно, но, конечно, вся моя гармонь, как говорится, уходила в гудок.

— Сублимация, однако...

— Ну страшная! Совершенно молодой женщиной я с первым мужем рассталась — мне 25 лет было: четырехлетнего сына из дома забрала и вернулась к родителям. Была тогда, честно признаюсь, красоткой и уже писателем со всеми вытекающими последствиями, и купила себе маленькую выплаченную кооперативную квартирку рядом с домом родителей, написав специально для этого пьеску.

Мой день следующим образом выглядел: с утра я — повторяю, 25-летняя красивая свободная женщина, расставшаяся с мужем, — сына в детский сад отводила и до обеда писала свое, потом шла к родителям столоваться, поскольку у них телефон был, — просто какие-то деловые звонки сделать, а после обеда за переводы садилась. В перерыве сына успевала забрать и работала до позднего вечера — и так из недели в неделю, из месяца в месяц: очень долго.

— А любить когда же?

— Знаете, когда на бумаге любишь, это чувство иногда и более полное, и более сильное.

— Второй муж, художник, вас рисует?

— Конечно — я могу таким количеством своих портретов похвастаться, какого даже у Иисуса Христа не было. Я вечная модель — у меня же отец художник, и с четырех лет я позирую.

— Сначала вас отец, получается, рисовал, теперь муж...

— Да, и друзья-художники постоянно закабалить порывались, в какое-то усадить кресло, но тут уж я уклонялась, потому что выдержать это невозможно.

— Борис Беньяминович до сих пор вас любит — как чувствуете?

— Борис? Обожает! Помню, когда мы в Израиль приехали, — я вам уже говорила — с собой рулоны холстов привезли...

— ...лаки и краски...

— ...и кисти еще — тоже вес, должна вам сказать, и вдруг галерейщица появилась, которая захотела картины его посмотреть. Родом она из Одессы, потом в Израиль перебралась, какое-то время там пожила, после чего в Испании обосновалась и живопись собирала, а у нас совершенно пустая съемная квартира на последнем этаже в религиозном районе была, и мы вообще на улицу выйти боялись — одни пейсатые были вокруг.

Эта дама забралась на своих каблучках на четвертый этаж, и Боря ей говорит: «Вы знаете, я, к сожалению, холсты только на полу могу расстелить — денег, чтобы на подрамники их натянуть, у нас нет». Она рукой махнула: расстилай! Вся трехкомнатная квартира была в итоге работами его устлана, а она ходила туда-сюда, аккуратно переступая их, и потом сказала: «Борис, вы настоящий художник — вы в свою жену влюблены», потому что у него действительно огромное количество портретов моих, а еще персонажей, вашей покорной слугой навеянных... Например, он встречу Ицхака и Ривки или там Якова и Рахель пишет — библейские какие-то сюжеты, картина висит на стене долго, и вдруг меня осеняет: «Слушай, а, вообще-то, кто это?». Он в ответ: «Ну, это я с тебя написал».

«НИ МУЖ, НИ ДОЧЬ НИКУДА В СУББОТУ НЕ ЕЗДЯТ И ПРОДУКТЫ НЕКОШЕРНЫЕ НЕ ЕДЯТ»

— Чем ваши сын и дочь занимаются?

— Дима в очень крупной торговой корпорации работает, он гений своеобразный — артикулы всех товаров, любых наименований знает. Ему постоянно звонят (у него два мобильных, которые не смолкают): то из Китая — там партия очередная заказана, то менеджер — с ним он встречается, то покупатель — наборы мебели для отеля подобрать хочет... Во все это я даже не вникаю, но при этом денег у него никогда нет, поэтому мама иногда что-то подбрасывает. Это совершенно отдельный, сюрпризный такой человек со своими большущими тараканами, а дочь — существо весьма интересное: тоже пишет, но на иврите и на английском — не знаю, что, поскольку оценить не могу. Еще Ева поет — у нее сопрано хорошее, на гитаре играет, а по специальности археолог...

— Тоже небось без денег сидит...

— Увы, и это беда.

— Может, найдет что-то — в смысле, артефакт ценный?

— Ну, во-первых, она, слава Богу, мужа нашла, который юридический окончил.

— Откопала...

— Да (смеется), и у меня на него вся надежда, но пока поддержки дети все равно требуют.

— В армии они служили?

— Оба, безусловно (мальчиков у нас призывают на три года, девочек — почти на два).

— Вы за них переживали?

— Ужасно. Ночи не спала.

— Дочь с автоматом ходила?

— Как и все солдаты у нас — их учат все это разбирать-собирать, чистить, тем не менее несчастные случаи из-за неосторожного обращения с оружием крайне редки. Особенно учитывая, какое количество солдат постоянно с автоматами ходит везде и всюду, — этим можно только восхититься.

— Слушаю вас и все больше убеждаюсь, что ваша речь особой магией, каким-то колдовством наполнена. Читал, что в детстве видения у вас были, что иногда в прострацию вы впадали и однажды на уроке физики из окна даже вылетели. Это до сих пор случается? — я имею в виду полеты во сне и наяву...

— Ну, не до такой степени, но разные интересные случаи со мной происходят. В принципе, я всегда каким-то невероятным вещам открыта, переживать их готова — у меня, например, гадалка есть, которая сразу мне все говорит. Не верить этому я не могу, потому что, когда человек первый раз к ней приходит, она ничего о нем не знает. Вы просто порог ее переступаете, она карты раскладывает и спрашивает: «Ой, а почему все время ты на виду? Ничего не понимаю: с одной стороны, ты дома работаешь, с другой — все время на людях: что за профессия у тебя такая?». Ну как тут не поверить?

— Знаю, что ваши муж и дочь очень религиозны, а в чем это выражается?

— Не очень, а просто религиозны и исполняют заповеди, предписанные Торой.

— Шабат соблюдают?

— Да — ни муж, ни дочь никуда в субботу не ездят и продукты некошерные не едят.

— Совсем?

— Ну да, и если Боря еще может позволить себе за границей съесть рыбу, то Ева — это вообще катастрофа: она либо в Рим едет, где магазины, отели кошерные есть, либо с собой неподъемные чемоданы с какими-нибудь дурацкими крекерами везет.

— Это, по-вашему, не перегиб?

— Слушайте, я в это не вдаюсь, хотя в семейном запале что-то такое высказать могу...

— Как пел Высоцкий: «Но вот он — перегиб и парадокс»...

— Понимаете, какая штука — я молодое поколение в Израиле наблюдаю и вижу, что... Я не об ультраортодоксах говорю, которые пейсы себе отращивают, а о каких-то нормальных людях: адвокатах, врачах, преподавателях университетов, традиции соблюдающих. Я просто вижу, как их дети воспитаны, и наряду с этим отвязных отпрысков из других семей, совершенно ни к кому почтения не испытывающим, наблюдаю, и понимаю, что в раннем возрасте, в юности человек должен некую школу осознания того пройти, что над тобой более высокая инстанция есть, чем родители, чем учителя, и поэтому уважать наставника надо. Как говорил мой знакомый израильский писатель: «Мой отец звал моего деда «Аба-мори» (это переводится «Отец, учитель мой». — Д. Р.), я звал своего отца просто — «аба», мой сын зовет меня — Йоран, а его сын, наверное, будет щелчком подзывать — жестом, каким подзывают на Востоке слугу», и что-то, согласитесь, в этом есть.

— Вы, говорят, в гороскопы верите?

— Ну, скажем так, ни от чего не отрекаюсь — любое нестандартное направление человеческой мысли мне интересно.

— Дина, я очень благодарен вам за интервью — мне с вами безумно приятно было...

— И мне с вами...

— Вы замечательная женщина...

— ...спасибо, мой дорогой...

— ...и один вопрос напоследок... Мне кажется, о себе вы все не только в прошедшем и настоящем времени знаете, но и в будущем — вам, наверное, известно даже, сколько проживете: это так?

— Думаю, что да. Надеюсь, что проживу достаточно долго для того, чтобы что-то еще написать, и все-таки меньше, чем это требуется для того, чтобы впасть в маразм. Очень на это рассчитываю, а еще на то, что не переживу своих родных и близких и что меня благополучно опустят в могилу и делать из этого какой-то большой кипеш не будут. Хотелось бы, чтобы все было именно так...

Владимир ВОЙНОВИЧ: «Если Путин еще глубже на Донбассе увязнет, распадется не только Украина, но и Россия»

Владимир ВОЙНОВИЧ: «Если Путин еще глубже на Донбассе увязнет, распадется не только Украина, но и Россия» Вдова выдающегося советского актера Зиновия ГЕРДТА Татьяна ПРАВДИНА: «В один из последних дней Зяма сказал мне: «Девочка, как же тебе без меня тяжело будет!», но даже представить не мог, насколько окажется прав»

Вдова выдающегося советского актера Зиновия ГЕРДТА Татьяна ПРАВДИНА: «В один из последних дней Зяма сказал мне: «Девочка, как же тебе без меня тяжело будет!», но даже представить не мог, насколько окажется прав» Елена ОБРАЗЦОВА: «Хочу сначала умереть, а потом уже петь закончить, а может, Бог даст еще на небесах, на том свете немножко попеть»

Елена ОБРАЗЦОВА: «Хочу сначала умереть, а потом уже петь закончить, а может, Бог даст еще на небесах, на том свете немножко попеть» Писательница Дина РУБИНА: «Страдаю я оттого, что, когда чей-то текст читаю, думаю: «Вот это гений, а я говно»

Писательница Дина РУБИНА: «Страдаю я оттого, что, когда чей-то текст читаю, думаю: «Вот это гений, а я говно» Экс-депутат Госдумы Константин БОРОВОЙ: «Через пару месяцев рубль упадет вдвое. Выживание Путина и его окружения будет зависеть от Порошенко»

Экс-депутат Госдумы Константин БОРОВОЙ: «Через пару месяцев рубль упадет вдвое. Выживание Путина и его окружения будет зависеть от Порошенко» Бессмысленный и беспощадный

Бессмысленный и беспощадный Украинский скульптор Олег ПИНЧУК: «Не хочу чувствовать себя негодяем, который даже не попытался изменить страну, а значит, и свою жизнь»

Украинский скульптор Олег ПИНЧУК: «Не хочу чувствовать себя негодяем, который даже не попытался изменить страну, а значит, и свою жизнь» Життя іде...

Життя іде... Новости культуры

Новости культуры Путин не стоит обедни, или Почему не следует в каждом террористе видеть руку Кремля

Путин не стоит обедни, или Почему не следует в каждом террористе видеть руку Кремля Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги