Сын многолетнего лидера СССР Никиты Хрущева Сергей ХРУЩЕВ: «К развенчанию культа личности Сталина отца подтолкнуло чувство вины — сродни религиозному покаянию. Всем сердцем Никита Сергеевич верил, что мы строим коммунизм, то есть рай на земле, а «жить в раю, окруженном колючей проволокой, нельзя». Своим соратникам он говорил: «Мы должны покаяться, повиниться, и если народ — не Бог! — наши грехи нам отпустит, работать дальше»

(Продолжение. Начало в № 46, № 47)

«СЛЕДОВАТЕЛИ ПОЖИМАЛИ ПЛЕЧАМИ: НАМ, ДЕСКАТЬ, СКАЗАЛИ БИТЬ, И МЫ БИЛИ...»

- Переходим к событию, самому, на мой взгляд, значительному в жизни Хрущева и одному из наиболее поворотных в истории Советского Союза, - развенчанию на ХХ съезде партии культа личности Сталина... Скажите, на такой шаг Никиту Сергеевича толкнул прежде всего инстинкт самосохранения? Все-таки в сталинистской стране, где люди по-прежнему боготворят вождя, решиться на это было, во-первых, страшно, а во-вторых, во всеуслышание объявить Сталина преступником - значило поставить под удар марксистско-ленинское учение, всю партию и себя в том числе. Люди ведь непременно спросят: как же вы столько лет такого злодея терпели? - а с другой стороны, если развенчание культа личности не возглавить, возвратившиеся из лагерей сотни тысяч незаконно репрессированных назовут преступниками все руководство страны...

- Я бы не это деяние Хрущева самым главным назвал - на мой взгляд, куда важнее было решиться начать выплачивать долги крестьянам, строить нормальные дома для людей, ведь менять политический строй можно было и не разоблачая Сталина, а так, как сегодня китайцы, - потихоньку.

|

| «У отца не шел из памяти его старый друг Гриша — Григорий Наумович Каминский, 8 февраля 1938 года его расстреляли» |

Думаю, что к решению культ личности развенчать его подтолкнуло чувство вины - сродни религиозному покаянию. Всем сердцем и душой Никита Сергеевич верил, что мы идем к лучшей жизни, строим коммунизм, то есть рай на земле, а «жить в раю, окруженном колючей проволокой, нельзя».

Они вызвали энкавэдистов, которые допрашивали арестованных, выбивая из них признательные показания, и те пожимали плечами: нам, дескать, сказали бить, и мы били... Никита Сергеевич своим соратникам не раз говорил: мы должны покаяться, повиниться, и если народ - не Бог! - наши грехи нам отпустит, работать дальше...

Виноваты они по-разному... Хрущев в силу определенных обстоятельств менее виноват, поскольку списки расстрельные не подписывал, - это неправда, что листы с его автографами украдены из архивов и где-то уничтожены.

- А вот Рой Медведев мне говорил, что и Никиты Сергеевича подписи там стоят...

- Не было такого! Не утверждаю, что он не подмахнул бы список, когда Сталин его по кругу пускал, - такое невозможно было, просто когда это делалось, отец за тем столом не сидел - еще не дорос. Ему повезло, поэтому вины за собой не чувствовал: где-то кого-то спасал, кого-то спасти не мог...

Был ли в его действиях расчет? Да, безусловно. Хрущев говорил: «Мы сейчас станем выпускать людей из лагерей, они вернутся домой, расскажут, что ни в чем не виноваты, а мы это подтвердим, и тогда они нас спросят: а как же вы?..».

|

| Со Станиславом Косиором — Генеральным секретарем ЦК КП(б) Украины, одним из главных организаторов Голодомора (расстрелян в 1938-м) |

- ...где вы были?

- Совершенно верно, «...но если мы скажем об этом сейчас первыми, контроль над ситуацией сохраним». Видимо, он был не прав, и я даже в книжке своей главу под названием «Подвиг или просчет?» написал. Мне кажется, с точки зрения исторической логики китайцы поступили правильнее - они оставили своего Мао Цзэдуна, который был бандитом еще почище, чем Сталин, с портретами, а остальное постепенно забывается, а у нас развенчание культа все еще будоражит общественность, поэтому, с моей точки зрения, это был просчет человека...

- ...эмоционального...

- ...который искренне верил в покаяние. Мы все великого товарища Сталина боготворили, и сейчас многие повторяют: отец народов, победитель, и вдруг выходит какой-то маленький толстый человек и говорит: да никакой он у нас не герой, а преступник, - и большинство людей, мне кажется, почувствовали себя обиженными. Это было примерно то же, что прийти во время богослужения в церковь и сказать: «Бога нет!». Ваше личное дело - верите вы в Бога или нет, но верующие в лучшем случае из храма вас выбросят, а то еще и по шее надают, поэтому здесь, наверное, Хрущев допустил просчет, но поступить иначе не мог.

|

| В первом ряду: Никита Хрущев, Андрей Жданов, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Михаил Калинин, Михаил Тухачевский, 1935 год. «Виноваты они по-разному... Хрущев в силу определенных обстоятельств менее виноват» |

Из книги Сергея Хрущева «Никита Хрущев. Реформатор».

«У отца не шел из памяти его старый друг Гриша - Григорий Наумович Каминский, с которым они в Промышленной академии сошлись: Каминскому, ее ректору, и отцу, с мая 1930 года секретарю партийной организации, приходилось общаться почти ежедневно. В том же 1930-м Григория Наумовича перебросили в Московский партийный комитет, отец в январе 1931-го стал секретарем одного из райкомов, а в 1934 году Каминского сделали наркомом здравоохранения - сначала России, а потом и всего Союза.

На пленуме ЦК 23-29 июня 1937 года Сталин призвал участников очиститься от скверны, попросил всех по-большевистски, без утайки рассказать товарищам о собственных прегрешениях и не только собственных. Каминский, несмотря на свой дореволюционный стаж конспиратора, вылез 26 июня на трибуну и посетовал, что во время Гражданской войны ходили слухи, якобы первый секретарь Закавказского крайкома товарищ Берия в период оккупации в 1919 году британской армией Азербайджана служил в английской и мусаватистской контрразведке, и хорошо бы Лаврентию Павловичу пленум на этот счет просветить.

После его выступления сразу объявили перерыв, на выходе из зала заседаний Григория Наумовича как «врага народа» арестовали, а на вечернем заседании Сталин предложил пленуму вывести Каминского из кандидатов в члены ЦК и исключить «как не заслуживающего доверия» из партии. Все дружно проголосовали за, а 8 февраля 1938 года Каминского расстреляли.

|

| С наркомом внутренних дел СССР Генрихом Ягодой на строительстве канала Москва — Волга. «Полтора миллиона арестованных и почти три четверти миллиона казненных советских граждан! — и это без всякой войны» |

Отец заставлял себя и не мог заставить поверить, что Гриша - «враг народа, террорист, связанный с заграничными разведками», - не укладывалось такое в его голове, поэтому после смерти Сталина поинтересовался, в чем состояла вина Каминского, и через пару месяцев Генеральный прокурор Руденко ответил кратко: «Ни в чем».

5 марта 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала Григория Наумовича Каминского «за отсутствием состава преступления»...

В 1938 году, когда отец возглавил ЦК Компартии Украины, ему пришлось лично познакомиться с механикой вынесения смертных приговоров: члены Политбюро рассаживались вокруг длинного стола, Сталин присаживался не в торце, а сбоку, на уголке, вынимал из кармана френча «расстрельный» список, демонстративно на нем расписывался и пускал по кругу. О том, чтобы не поставить свою подпись, и речи не было: Сталин внимательно следил, как каждый расписывается. Будучи только кандидатом, отец правом голоса не обладал - его подпись на подобных документах отсутствует, но он не мог бы ее не поставить, если бы Сталину она почему-то понадобилась.

В феврале 1938 года отец приехал на Украину достаточно «подготовленным», и, казалось, его уже ничем нельзя было поразить, но, оказалось, можно. По республике, по его выражению, «как Мамай прошел» - в обкомах и горкомах не осталось секретарей, иногда даже технических, в обл- и горисполкомах взяли председателей вместе с заместителями.

На Украине отец погрузился в трясину доносов - еще более вязкую, чем в Москве, а началось с недавно переведенного из Смоленска и назначенного председателем украинского правительства Демьяна Сергеевича Коротченко - новый нарком внутренних дел Александр Иванович Успенский, тоже недавний москвич, объявил его украинским националистом и румынским шпионом. Сейчас все это кажется смешным, а тогда, смертельно рискуя, отец звонил Сталину и доказывал, что никакой Коротченко не националист - на Украине он без году неделя и по-украински еще говорить не выучился.

|

| XX съезд КПСС, на котором впервые прозвучала острая критика в адрес Сталина, а выражение «культ личности» прочно вошло в общеупотребительную лексику. Руководители партии и правительства с журналистами, февраль 1956 года |

Только стихло дело Коротченко, как Успенский потребовал завизировать приказ на арест поэта Максима Рыльского - он-де тоже националист, пишет свои стихи по-украински.

- А на каком же ему языке писать? - попытался разрядить атмосферу отец.

Нарком не ответил и насупился.

Отец тогда на приказе не расписался, но понимал, что это всего лишь отсрочка. Выход из положения он нашел: позвонил Сталину и, изложив претензии наркома, «наивно» попросил совета: «Поэт Рыльский написал слова к песне о Сталине, вся Украина ее поет - арестовывать его или нет?». Сталин, выдержав паузу, ответил, что займется этим делом сам, - Рыльский остался жить, а вот наркома Успенского вскоре арестовали.

...Так уж получилось, что катализатором в процессе десталинизации послужил давний знакомый отца Алексей Владимирович Снегов: в 20-е годы, в Донбассе, отец короткое время работал у него в подчинении - Снегов заведовал Организационным отделом то ли укома, то ли губкома, а Никита Сергеевич ходил в заместителях. Потом отец пошел наверх, а Снегова в конце 30-х с поста секретаря одного из обкомов отправили в ГУЛАГ - как раз тогда к власти в НКВД пришел Берия, а у них со Снеговым были старые счеты еще с 20-х годов, когда оба они работали в Баку. К Берии Снегов крайне отрицательно относился и в силу своего характера никогда этого не скрывал, а Берия в свою очередь опасался, что Снегов знает слишком много о его прошлом, и решил принять меры - по крайней мере, так мне рассказывал сам Снегов.

|

| Академик АН СССР, секретарь ЦК КПСС Петр Поспелов одним из первых перешел на сторону Хрущева, который поручил ему возглавить комиссию по расследованию причин массовых репрессий |

Осенью 1953 года, когда готовили судебный процесс по делу Берии, начали собирать свидетелей - их осталось немного, в основном разбросанных по лагерям, и одним из первых разыскали Снегова - о нем вспомнил Генеральный прокурор СССР Руденко, знавший его еще по Украине и с ним в те далекие годы друживший.

Снегова подкормили, приодели и привезли в Москву, а когда суд закончился, Берию осудили и расстреляли, а Снегова... вернули в тюрьму досиживать срок. На прощание его привезли к Руденко, тот поинтересовался, что может для своего друга сделать, но тут же спохватился: «Освободить я тебя не в силах».

- Не в силах так не в силах, - усмехнулся Снегов. - Если можешь, сохрани мои записи, которые я сделал в последние дни, здесь, в Москве.

Снегов протянул Руденко мелко исписанную тонкую тетрадь, тот ее взял и, поколебавшись, запер в прокурорский сейф - из Москвы Снегова отправили во Владимирский централ...

В тюрьме Снегов просидел недолго - его окончательно освободили уже в следующем году, и, вернувшись в Москву, он тут же начал стучаться во все двери: делом его жизни стало восстановление справедливости, а сделать это было невозможно без разоблачения главного преступника - Сталина.

Первым он достучался до Микояна - они тоже старые знакомые, когда-то вместе делали революцию в Баку, а выслушав Снегова, Микоян решил свести его с Хрущевым. Снегов предложил захватить с собой еще и Ольгу Шатуновскую - в 30-е годы она работала с отцом в Москве: так же, как Снегов, Шатуновская отсидела 18 лет в лагерях, так же, как и он, вырвалась совсем недавно на волю.

На тот момент из всего Президиума ЦК только Микояна я бы назвал единомышленником отца, правда, Анастас Иванович ставит на первое место себя, утверждает, что именно он, Микоян, начал первым раскапывать преступления Сталина. Судить о хронологии не берусь, дело не в первости, а в совпадении взглядов - очень важно чувствовать рядом локоть соратника, а что касается первости, оба они написали воспоминания, оба ушли из жизни, и добавить нам теперь уже нечего.

|

| Никита Хрущев, Николай Булганин, Георгий Маленков, крайний справа — Михаил Суслов на государственной даче в Подмосковье, лето 1955 года |

Члены Президиума ЦК Маленков, Булганин, Шверник, Сабуров, Первухин и даже вновь избранные в высшее руководство Суслов, протеже отца Аристов и Кириченко, а также примыкавший к ним Шепилов поддерживали отца, но не по велению сердца, а потому, что он сохранял лидерство. Поддерживать сильнейшего они привыкли: менялся расклад, вместе с ним менялись и их пристрастия, но пока же отец оставался вне конкуренции. Исключение составляли Молотов, Каганович и Ворошилов - слишком многое связывало их со Сталиным, они помнили не только о своих подписях на «расстрельных» списках, но и о «от души» сделанных приписках: «Сволочи», «Мерзавцы», о прямых указаниях следователям: «Бить, бить, бить».

Отец пригласил к себе в ЦК Снегова с Шатуновской - их рассказ, в первую очередь, их убежденность, в том числе и в том, что за спиной Николаева, убившего 1 декабря 1934 года первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Мироновича Кирова, стоял сам Сталин, подтверждал самые страшные догадки отца. Он попросил их описать все сказанное в письме в Президиум ЦК, и на заседании 31 декабря 1955 года его вслух зачитал Булганин.

Когда дошло до убийства Кирова, Ворошилов, не выдержав, выкрикнул: «Ложь!», однако присутствовавшие его не поддержали, и он затих.

Булганин закончил чтение. Наступило молчание. Никто не хотел начинать первым.

- Если проследить, пахнет нехорошим, - первым, как всегда, пришлось говорить отцу, - надо проверить, вызвать оставшихся в живых свидетелей.

|

| «Фадеев Сталина боготворил — положение доверенного слуги льстило его самолюбию, эта доверительность возвышала его над собратьями» |

- Это ничего не даст, - перебил отца Молотов, - проверять надо документы.

Его поддержал Каганович - оба они знали, что документы подтвердят сталинскую версию о причастности к убийству Кирова Зиновьева, и только его одного. Микоян встал на сторону отца.

Свидетелей допросили - тех немногих, кого удалось разыскать (большинство распростились с жизнью сразу после окончания следствия по делу Кирова, за которым следил лично Сталин): неоспоримых фактов причастности или непричастности Сталина к преступлению они привести не смогли.

На том, предновогоднем, заседании отец предложил создать специальную комиссию, вменив ей в обязанность разобраться не только с убийством Кирова, но и копнуть поглубже. Особенно его интересовала судьба делегатов XVII съезда партии, «съезда победителей», как назвал его Сталин: большинство «победителей» - и те, кого отец хорошо знал, и кого не очень, - исчезли без следа.

Члены Президиума ЦК заспорили, кого же включить в комиссию, - больно уж щекотливое дело. Микоян предложил из высшего руководства его самого, отца, Молотова, Ворошилова и в добавление к ним еще кое-кого рангом пониже, однако отец предпочел роль арбитра и свое участие в комиссии отклонил. По мнению отца, работу следовало поручить историкам партии, а во главе поставить «главного историографа» - одного из авторов «Краткого курса истории ВКП(б)», секретаря ЦК Петра Николаевича Поспелова: он, дескать, «историю» эту писал - пусть сам же теперь и расхлебывает.

В результате в комиссию включили функционеров второго партийного эшелона: Аверкия Борисовича Аристова от ЦК, Николая Михайловича Шверника от профсоюзов и Павла Тимофеевича Комарова от Комиссии партийного контроля, а также Генерального прокурора Руденко и председателя КГБ Серова, причем КГБ предписали предоставлять комиссии любые, даже самые секретные документы.

Политических освобождали из лагерей и до встречи отца со Снеговым и Шатуновской, начиная с самого 1953 года, - кого с реабилитацией, а кого просто так, по умолчанию, но двигалось все медленно. И без Снегова с Шатуновской процесс пошел бы тем же путем, но так уж получилось, что судьба избрала своим орудием возмездия за содеянные Сталиным преступления именно их двоих.

Снегова отец назначил своим «комиссаром» в МВД к Круглову - ему, недавнему «сидельцу», вменялось надзирать не только за реабилитацией, но и за соблюдением законности в министерстве, где само слово «законность» давно забыли, а Шатуновская выполняла схожую задачу в Комиссии партийного контроля, таким образом, Снегов и Шатуновская стали первыми в российской истории уполномоченными высшей властью наблюдателями за соблюдением того, что сейчас называют «правами человека».

Забегая вперед, скажу, что оба они в МВД и КПК пришлись не ко двору, слишком настойчиво требовали освобождения заключенных и их реабилитации, постоянно совали нос в самые заповедные уголки еще вчера никому не подсудных «органов». При первой возможности от них постарались избавиться - сначала отобрали допуски к секретным материалам, а затем и вовсе отправили на «персональную» пенсию, однако сдаваться Снегов с Шатуновской и не думали: до конца своих дней - а прожили они, закаленные в сталинских лагерях, долго - стучались во все двери, писали во все инстанции и разоблачали, разоблачали, разоблачали... Пока Хрущев оставался у власти, их вежливо выслушивали, но мало что предпринимали, - когда же отца от власти отставили, слушать их перестали.

Параллельно с работой комиссии Поспелова отец затеял собственное расследование, и 1 февраля 1956 года на заседание Президиума ЦК из тюрьмы доставили важного свидетеля - к тому времени уже арестованного вслед за Берией одного из высших чинов госбезопасности, в 30-е годы заместителя начальника следственной части по особо важным делам Бориса Вениаминовича Родоса. Это он «выбивал» показания из Косиора, Чубаря, Постышева и еще из многих и многих других, это его подследственный маршал Василий Константинович Блюхер после 18 дней непрерывных избиений умер в тюрьме, так и не дождавшись смертного приговора.

«На наше заседание пришел человек еще не старый, - впоследствии вспоминал отец. - Я спросил его: «Вы вели дело Чубаря?». - «Да, я». - «И как он сознался в своих преступлениях?». Тот ответил: «Мне дали директиву: бить его, пока не сознается, - вот я и бил его: он и сознался».

Вот так просто! За такое следствие его осудили, хотя этот следователь оказался слепым орудием, - он верил партии, верил Сталину».

«СОРАТНИКИ ОТГОВАРИВАЛИ ОТЦА, КРИЧАЛИ, ПРОТЕСТОВАЛИ, НО ОН ИХ ЗАСТАВИЛ СМИРИТЬСЯ»

- Решение отца соратники приняли?

- Они были в шоке, конечно.

- Отговорить не пытались?

- Они отговаривали, кричали, протестовали, но Никита Сергеевич их заставил смириться, правда, пошел где-то на компромисс. «Хорошо, - пообещал, - сделаем доклад секретным», но после этой уступки вопрос поставил ребром: «Как же так, товарищи? Выходит, мы коммунистам не доверяем? Нужно прочитать доклад членам партии». Прочитали...

- ...потом комсомольцам...

- Да - это еще восемь миллионов человек, а ему все неймется: «У нас же советский народ есть - получается, комсомольцам мы доверяем, а народу нет? Давайте это хозяйственному активу прочтем», а кто входит в актив? Все! - а дальше секрет уже таковым быть перестал.

Из книги Сергея Хрущева «Никита Хрущев. Реформатор».

«На том заседании Президиума ЦК его члены вели себя по-разному. Относительно молодой Сабуров не выдержал, воскликнул: «Если факты верны, разве это коммунизм? За это простить нельзя».

- С ума можно сойти, - отозвался Микоян.

- Сталина как великого руководителя надо признать, - не согласился с ними Молотов и назидательно добавил: - неправильности следует соразмерить.

- Нельзя в такой обстановке решать, - поддержал его Каганович, - 30 лет Сталин стоял во главе.

- Партия должна знать правду, но преподнести, как жизнью диктуется, - лавировал Ворошилов, - период диктовался обстоятельствами. Мерзости много, но надо подумать, чтобы с водой ребенка не выплеснуть.

- Правду восстановить, но правда и то, что под руководством Сталина победил социализм. Надо все соразмерить, - присоединился к Ворошилову Молотов.

- Сталин был предан социализму, но... партию он уничтожил. Не марксист он! Все святое, что есть в человеке, стер, все капризам своим подчинял, - подвел итог Хрущев.

Так что ко времени окончания работы комиссии Поспелова члены Президиума ЦК уже кое-что знали, но не более чем кое-что...

Материалы расследования комиссия представила Президиуму ЦК 9 февраля 1956 года, примерно через месяц после начала работы и перед самым открытием назначенного на 14 февраля XX съезда партии. Председатель комиссии Поспелов зачитывал отчет вслух: поправив на носу старомодные, с огромными диоптриями очки, он начал бубнить - так же бесцветно Поспелов выступал и на партийных собраниях в ЦК, и на заседаниях Академии наук, где числился «партийным» академиком-историком. «Ему было трудно читать, - вспоминал Микоян, - один раз он даже разрыдался».

Отец пришел в ужас - он ожидал, конечно, разоблачений, но такого... В 1935-1940 годах репрессиям подверглись две трети партийных и советских работников, занимавших хоть какие-то, даже незначительные должности. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде «победителей», арестовали 98, а из 1966 самих «победителей» - делегатов съезда, 1108 человек и расстреляли 848. Не миновала чаша сия и тех, кто никаких должностей не занимал: только за 1937-1938 годы НКВД арестовал 1548 366 человек и расстрелял почти половину из них - 681692 узника. Полтора миллиона арестованных и почти три четверти миллиона казненных советских граждан! - и это без всякой войны, просто так, по наветам соседей или по разнарядке местного НКВД.

В докладе Поспелов ограничился всего двумя годами сталинских репрессий, но и этого оказалось достаточно...

Какое-то время члены Президиума сидели оцепеневшие.

- Что за вождь, если он всех уничтожает? - прервал тишину отец и, подбирая нужные слова, замолк. Потом продолжил: - Надо проявить мужество, сказать правду. Съезду сказать. Кому это доверить?

Снова повисла пауза.

- Может, товарищу Поспелову? - не очень уверенно произнес отец и оглядел присутствующих. Никто не отозвался, и он продолжил:

- Когда доложить?

Вопрос остался без ответа.

- На заключительном заседании, - подвел итог отец.

Пришла пора высказываться и остальным - в таких обстоятельствах позволить себе отмолчаться не мог никто, вот только говорить никому не хотелось.

- Надо сказать, - нарушил молчание Молотов, - но не только это. Сталин - продолжатель дела Ленина, после Сталина мы стали великой партией.

Он говорил несколько минут, в волнении заикался, запинался, подыскивал в пользу Сталина слова, но нужные после сообщения Поспелова находились с трудом. Наконец, Молотов иссяк.

Отец неопределенно хмыкнул, начал было что-то отвечать, но тут вмешался Каганович.

- Историю обманывать нельзя, - быстро сориентировался он. - Докладывать - товарищу Хрущеву. Мы несем ответственность, но такая тогда обстановка сложилась. Мы, впрочем, были честны, борьба с троцкистами оправдана. С товарищем Молотовым я согласен: все надо провести с умом - как сказал товарищ Хрущев, как бы нам не развязать стихию.

Лазарь Моисеевич почувствовал, что он окончательно запутался, и резко, на полуслове, свое выступление оборвал.

Следующим выступил Булганин - он полностью поддержал отца.

- Мы не в отпуску, - произнес Ворошилов (что это значило, никто не понял). - Всякая промашка повлечет за собой последствия, - пытался определиться Климент Ефремович, но это у него не получалось. - Были враги? Были. Сталин осатанел, тем не менее в нем много человеческого, хотя были и звериные замашки.

- Не можем не сказать съезду - квинтэссенция выступления Микояна.

- На съезде доложить, - вторил ему Первухин.

- Делегатам рассказать все, - сухо произнес Суслов.

- Съезду сказать - это уже слова Маленкова. - Испытываю чувство радости от того, что оправдываем товарищей, но их не оправдать, не объяснив роли Сталина. «Вождь» действительно «дорогой» оказался. Связать с культом личности. Не делать доклада о Сталине вообще.

Как «оправдать товарищей, объяснить роль Сталина» и одновременно «не делать доклад вообще», Маленков не объяснил.

- ЦК не может молчать, - еле слышно произнес Шверник, - иначе заговорит улица. Кошмар...

- Молотов, Каганович и Ворошилов фальшивят, - рубил сплеча Сабуров, - Каганович говорит о недостатках, когда по сути они - преступления. Благодаря глупой политике мы много потеряли и с проливами Босфор и Дарданеллы, не говоря уже о Финской войне, Корее, блокаде Берлина. Испортили отношения со всеми. Сказать правду о Сталине до конца.

«Старики» высказались все - настала очередь «молодых», со Сталиным в 1930-е не повязанных.

- С прозвучавшим в выступлениях Молотова, Кагановича и Ворошилова: «Не надо говорить» не согласен, - громко, чуть громче, чем требовалось в небольшом зале заседаний Президиума ЦК, начал выступление секретарь ЦК Аверкий Борисович Аристов. - «Мы этого не знали» - аргумент недостойный. Годы были страшные, годы обмана народа.

- Правильно товарищ Хрущев предлагает, правду надо сказать, - присоединился к Аристову еще один «новичок», тоже секретарь ЦК Николай Ильич Беляев. - Делаются оговорки, как бы не потерять величие Сталина, но в этом величии надо еще разобраться.

- Писали о Сталине от сердца, - вкрадчиво начал Шепилов. - Шевелились глубокие сомнения... Надо сказать партии, иначе нам не простят. Говорить правду, но продумать форму, чтобы не было вреда.

- Какой тут вред? - парировал Кириченко. - Не может его быть. Не сказать невозможно.

- На съезде ЦК должен высказаться, - последним произнес Пономаренко, - гибель миллионов оставляет неизгладимый след.

- Нет расхождений, съезду сказать, - подвел итоги обсуждению отец. - Развенчать до конца, но не смаковать, кто будет делать доклад - обдумать.

На этом заседание Президиума ЦК закончилось, все расходились подавленными.

Отец вышел из зала вместе с Микояном, в приемной они столкнулись с Шатуновской (внутрь ее не пустили - все это время, на случай, если понадобится какая-то справка, она просидела в «предбаннике»). Завязался разговор. О чем? Остается только догадываться, но догадаться не трудно. Она говорила, что комиссия копнула только первый слой и надо продолжить расследование. Микояну запомнились приведенные ею цифры: Поспелов сообщил, что за 1937-1938 годы арестовали полтора миллиона человек, а по данным КГБ СССР, предоставленным Шатуновской, за семь лет, с 1934 по 1941 год, репрессировали 18 с половиной миллионов, более 15 процентов тогдашнего населения Советского Союза, из них расстреляли около миллиона. Преступления подобного масштаба разум нормального человека вместить в себя не способен».

«ОТЕЦ БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНОГО РИСКА И В ДАННОМ СЛУЧАЕ ТОЖЕ ПОШЕЛ НА РАЗУМНЫЙ РИСК»

- Когда из лагерей репрессированные вернулись, когда вскрылась жуткая правда о сталинизме, для простых людей это был страшный шок, они не могли поверить, что такие злодеяния в стране творились. Тот же Рой Медведев рассказывал мне, как на глазах Косиора во время допроса изнасиловали его 16-летнюю дочь, которая потом, бросившись под поезд, покончила с собой, а ее отец сломался и все подписал, в застенках НКВД применялись страшные пытки, изощренные, нечеловеческие издевательства, в лагерях, описанных Шаламовым и Солженицыным, мало кто выживал... Груз ответственности за эти преступления и на плечах верных соратников Сталина лежал, и я вот думаю: какая смелость нужна была Никите Сергеевичу, чтобы сказать обо всем публично...

- Повторяю: для этого необходимы были решимость и вера, которых ему было не занимать.

- Смелым он был?

- А как иначе, если прошел киевское поражение и харьковское, Сталинград и Курскую дугу. «В Сталинграде, - рассказывал он, - мы сидели в норе: тут Чуйков, тут я, там немцы, а в 100 метрах за спиной Волга» - конечно, в таких условиях вы либо определенную отвагу в себе вырабатываете, либо не можете всего этого пережить. Он был человеком разумного риска и в данном случае тоже пошел на разумный риск...

Из книги Сергея Хрущева «Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы».

«За эти десятилетия доклад отца оброс бородой слухов и таинственных псевдоподробностей - например, почему-то считается, что дело происходило ночью... Таинственности никакой не было, делегаты собрались, как обычно, утром, вот только многочисленным гостям съезда в тот день отдельную предложили программу - они разъехались по московским предприятиям выступать на специально организованных митингах.

Наверное, наиболее авторитетным свидетелем драматических событий тех дней является сам отец - вот как описывает он происходившее.

«Начался съезд, я сделал доклад, но удовлетворен не был. Меня мучила мысль: «Вот кончится съезд, будет принята резолюция, все это формально, а что дальше? На нашей совести останутся сотни тысяч расстрелянных людей, две трети состава Центрального комитета, избранного на XVII партийном съезде. Редко кому повезло, и он жив остался, а так весь партийный актив был репрессирован или расстрелян - что же дальше?».

Записка комиссии Поспелова сверлила мне мозг - наконец, я собрался с силами и во время одного из перерывов, когда в комнате Президиума съезда были только члены Президиума ЦК, поставил вопрос:

- Товарищи, а как же с запиской товарища Поспелова быть, как быть с арестами и расстрелами? Кончится съезд, и мы разъедемся, не сказав своего слова, ведь мы уже знаем, что люди, подвергшиеся репрессиям, были невиновны, никакими врагами народа они не были. Это честные люди, преданные партии, революции, ленинскому делу строительства социализма и коммунизма в Советском Союзе. Многие будут возвращаться из ссылки - мы же держать их теперь не будем: надо подумать, как их возвращать...

...Как только я закончил говорить, сразу на меня все набросились, особенно Ворошилов:

- Что ты? Как это можно? Разве можно все рассказать съезду? Как это отразится на авторитете нашей партии, нашей страны? В секрете это же не удержишь! - и нам тогда предъявят претензии, а что мы можем о нашей роли сказать?

Очень горячо стал возражать и Каганович, и это была не позиция глубоко партийного и философского анализа, а шкурная, личная, это было желание уйти от ответственности: если совершено преступление, то замять его, прикрыть.

Я сказал:

- Даже если рассуждать с ваших позиций, скрыть ничего не возможно. Люди будут выходить из тюрем, приезжать в города к родным, они расскажут своим родственникам, знакомым, друзьям, товарищам все, как было. Достоянием всей страны, всей партии станет то, что те, кто остался в живых, были невинно репрессированы - отсидели 10-15 лет, а кто и больше, совершенно ни за что, все обвинения были выдумкой.

Потом, товарищи, я еще прошу подумать: мы проводим первый съезд после смерти Сталина, и я считаю, на нем должны чистосердечно рассказать делегатам всю правду о жизни и деятельности за отчетный период нашей партии, Центрального комитета. Мы также должны рассказать и о сталинском периоде - мы же были в руководстве вместе со Сталиным, и как же можем ничего не сказать делегатам?

Съезд закончится, делегаты разъедутся, вернутся бывшие заключенные и начнут информировать их по-своему, и тогда делегаты, вся партия зададутся вопросом: позвольте, как же это так? Был XX съезд - и там нам ничего не сказали. Вы что, не знали о том, что рассказывают вернувшиеся из ссылок, из тюрем? Вы должны были знать!

Мы ничего не сможем ответить! Сказать, что ничего не знали, - это будет ложью: есть записка товарища Поспелова, и нам теперь все известно. Знаем, что репрессии были ничем не обоснованы, что это был произвол Сталина.

Ответом была опять очень бурная реакция, Ворошилов и Каганович повторяли в один голос:

- Нас притянут к ответу - партия на это имеет право. Мы были в составе руководства, и если не знали, так это наша беда, но ответственны мы за все.

Я сказал:

- Если рассматривать нашу партию как основанную на демократическом централизме, то мы, как руководители, не имели права не знать. Я, да и другие находились в таком положении, что не знали многого, потому что был установлен такой режим, когда ты должен был знать только то, что тебе поручено, а остального тебе не говорят, и сам носа не суй. Мы и не совали, но не все в таком положении были - некоторые знали, а некоторые даже принимали в решении этих вопросов участие, поэтому здесь ответственность разная.

Я готов, как член Центрального комитета с XVII съезда и член Политбюро с XVIII-го, нести свою долю ответственности перед партией, если она найдет нужным привлечь к ответственности тех, кто был в руководстве во времена Сталина, когда этот произвол допускался.

Со мной опять не соглашались, возражали:

- Ты понимаешь, что будет?

Особенно крикливо реагировали Ворошилов и Молотов - Ворошилов доказывал, что нельзя, не надо этого делать.

- Кто нас спрашивает? Кто спрашивает? - повторял он.

Я ответил:

- Преступление-то было, и надо самим нам сказать, что оно было. Когда будут спрашивать, будут уже судить, а я не хочу этого, не хочу брать на себя такую ответственность.

Впрочем, согласия никакого не было - я увидел, что добиться от членов Президиума Центрального комитета решения не удается, а в президиуме съезда мы эти вопросы не ставили, пока не договорились внутри Президиума ЦК.

Тут я такое выдвинул предложение:

- Идет съезд партии, во время которого внутренняя дисциплина, требующая единства руководства среди членов Центрального комитета и членов Президиума ЦК, уже не действует. Отчетный доклад сделан, каждый член Президиума и член ЦК имеет право выступить и свою точку зрения изложить, даже если с точкой зрения отчетного доклада она не совпадает.

Что выступлю с таким докладом, я не сказал, но те, которые возражали, поняли, что могу выступить и изложить свое мнение по арестам и расстрелам.

Сейчас не помню уже, кто меня поддержал персонально, - думаю, это были Булганин, Первухин и Сабуров, не уверен, но возможно, и Маленков. Точно сказать не могу, ведь в 30-е годы он был секретарем ЦК по кадрам и его роль в этих вопросах была довольно активной. Он, собственно, помогал Сталину выдвигать кадры, а потом их уничтожать - не говорю, что проявлял инициативу в репрессиях, вряд ли, но в тех краях и областях, куда Сталин для наведения порядка посылал Маленкова, десятки и сотни людей были репрессированы и многие из них казнены.

Вот до какого положения мы докатились!..».

Только спустя годы отец рассказал, в каких мучительных раздумьях провел ночь. После своего ультиматума он уехал домой и сразу ушел в спальню - поделиться взрывоопасной информацией с кем-нибудь, даже с женой, он не мог, да и зачем? Предупредить? Какой в этом смысл? Он понимал: пути отступления отрезаны, остается одно - двигаться вперед, однако считал, что загнанные в угол вчерашние преступники могут пойти на все, даже на его арест.

Телефон молчал, а сам он тоже решил никому не звонить - не хотел проявлять слабость. Ночь закончилась без происшествий, в начале девятого, как всегда, отец вышел к завтраку. Как всегда... только мама забеспокоилась, не заболел ли. Выглядел он уставшим, под глазами образовались мешки. Отец успокоил: все в порядке. Кончится съезд - отоспится.

Как всегда, к девяти он отправился на работу - без опозданий.

Он почти уже не сомневался, что победил. Почти...

Снова высшие руководители встретились перед заседанием в комнате отдыха.

Оппоненты выглядели не лучше - видно, и они провели ночь без сна. О чем они думали? Что прикидывали? Этого мы не узнаем, но ясно одно - объединиться они не смогли, не посмели: слишком велик был страх друг перед другом.

Еще с порога отец снова бросился в бой, и вот что он пишет:

«Я сказал:

- Даже у людей, которые совершили преступление, раз в жизни бывает момент, когда они могут сознаться, и это принесет им если не оправдание, так снисхождение. Если даже с этих позиций решение вопроса о докладе о злоупотреблениях, совершенных Сталиным, рассматривать, то это можно сделать только на XX съезде. На XXI-м уже поздно будет, если мы вообще сможем до этого времени дожить и с нас не спросят ответа...».

Оппозиция капитулировала, вернее, до поры до времени отступила: «...кто-то проявил инициативу: раз вопрос стоит так, видимо, доклад сделать придется... Тогда стали решать, кому это поручить? Я предложил: товарищу Поспелову, и аргументировал свое предложение тем, что он изучал эти вопросы, он председатель Комиссии, он составлял записку, которой мы все пользуемся... Другие (сейчас не помню, кто персонально) стали возражать и настаивали, чтобы доклад сделал я...

- Если сейчас выступишь не ты, а Поспелов, тоже один из секретарей ЦК, возникнет вопрос: почему Хрущев в своем отчетном докладе ничего не сказал, а Поспелов в прениях по такому важному вопросу выступил? Не мог же Хрущев о нем не знать или с важностью его не считаться - следовательно, возможно, по нему в руководстве есть разногласия, и Поспелов собственное озвучил мнение.

Этот аргумент заслуживал внимания, и я согласился...

...Съезд выслушал мой доклад молча - как говорится, был слышен полет мухи. Все настолько неожиданно оказалось: люди были поражены зверствами, совершенными над членами партии, заслуженными старыми большевиками, молодежью - для партии это была трагедия...».

«ФАДЕЕВА ЖАЛКО: И КАК ЧЕЛОВЕКА, И КАК ПИСАТЕЛЯ - ОН ТОЖЕ ЖЕРТВА СТАЛИНА»

- Сколько людей благодаря Никите Сергеевичу из лагерей, из забвения вернулось...

- А сколько имен...

Из книги Сергея Хрущева «Никита Хрущев. Реформатор».

«В 1956 году продолжалось возвращение имен, казалось бы, навсегда канувших в небытие, и наиболее заметно этот процесс шел в литературе и искусстве. Писатели, поэты, артисты у всех на виду, их исчезновение не проходит бесследно, и далеко не все оказываются забытыми, даже если их произведения исчезают с книжных полок, а имена больше не упоминаются в театральных афишах. Певца Первой конной и автора одесских рассказов Исаака Бабеля, неистового театрального режиссера Всеволода Мейерхольда в лихое время арестовали, осудили «тройкой» и расстреляли, а теперь реабилитировали, и таких, как они, в литературе и театре насчитывался не один десяток.

В 1956 году издаются полузабытые Иван Бунин, Сергей Есенин, Илья Ильф и Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Александр Грин, Николай Заболоцкий, в сборнике «Литературная Москва» напечатали стихи полузапрещенной при Сталине Марины Цветаевой, в ленинградском БДТ прошел вечер памяти Александра Блока.

Люди радовались торжеству справедливости - пусть и посмертному, но радовались не все. 13 мая 1956 года, не выдержав пресса шедших, а тем более грядущих реабилитаций, у себя на даче застрелился бывший председатель сталинского Союза писателей Александр Фадеев, в последние полтора десятилетия бывший доверенным лицом Сталина в литературе - в соответствии с заведенным Сталиным порядком подпись Фадеева стояла на арестных списках членов Союза писателей, в том числе Бабеля, Пильняка и многих, многих других.

Он же готовил «хозяину» и списки к присуждению Сталинских премий, правда, на литературный вкус Фадеева и возглавляемого им премиального комитета Сталин не очень и полагался. Уже после многократных обсуждений кандидатур он мог прийти на заключительное заседание с парой затрепанных, многолетней давности журналов под мышкой и заявить, что вот эта повесть или роман пришлись ему по душе и заслуживают премии. Естественно, усомниться в качестве произведений никому и в голову не приходило - в конце концов, это его премии, и ему решать, кто их достоин, а кто нет. Так нежданно-негаданно получили Сталинские премии начинающие Виктор Некрасов и Юрий Трифонов, и Сталин в этих двух не ошибся: через годы они стали настоящими писателями (большинство же назначенных им лауреатов канули в лету).

Порой случались накладки - авторы понравившихся Сталину опубликованных несколько лет назад произведений теперь отбывали срок. Дальнейшее зависело от настроения «хозяина»: иногда он удивлялся произошедшей «ошибке», и заключенный номер такой-то неожиданно обретал волю, а к ней - статус сталинского лауреата, а иногда с показным сожалением откладывал книжку или журнал в сторону, и узник так никогда и не узнавал, что от лауреатства и свободы его отделял «хозяйский» каприз.

В отношениях «отца народов» с писателями Фадееву отводилась роль надсмотрщика - он с нею свыкся, и она ему нравилась. В этом качестве Фадеев имел привилегию доверительных бесед с «хозяином» - естественно, когда его звали, а затем столь же доверительно доводил слова «хозяина» до доверенных писателей. Сталин благоволил к Фадееву, прощал ему то, что не простил бы никому из своего ближайшего окружения, на его многонедельные запои смотрел сквозь пальцы. Однажды даже поинтересовался, не может ли он в порядке социалистического обязательства сократить запойный период до четырех-пяти дней? Фадеев замялся, а Сталин усмехнулся и перевел разговор на другую тему - такой Фадеев Сталина устраивал.

Фадеев, в свою очередь, Сталина боготворил - положение доверенного слуги льстило его самолюбию, эта доверительность возвышала его над собратьями. Постепенно Фадеев растворил свое «я» в Сталине - он не мыслил себя без Сталина, служил Сталину, жил Сталиным. Что и говорить, Сталин умел заставить любить себя: под его обаяние попадали многие выдающиеся писатели от Анри Барбюса и Лиона Фейхтвангера до Константина Симонова и Бориса Пастернака - все они испытывали по отношению к Сталину...

Впрочем, дать определение их ощущениям я не берусь - вместо этого приведу несколько слов из письма Пастернака «дорогому Саше» (Фадееву), которое можно назвать одой на смерть Сталина: «Облегчение от чувств, теснящихся во мне последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе. Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мыслями и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего к гробу народа.

Каждый плакал теми безотчетными и неосознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело тебя, проволоклось по тебе, увлажнило тебе лицо и пропитало собой твою душу...».

Лучше не выразить... Только прочитав это письмо, я ощутил, что они потеряли, чего лишились, какие обуревали их чувства, и если Пастернак еще как-то себя без Сталина мыслил, то для Фадеева все с его смертью вдруг кончилось. Без Сталина и после Сталина Фадеев оказался не у дел: писать он отвык, последние годы в моменты просветления по прямому указанию Сталина работал над романом «Черная металлургия» - историей изобретателя нового метода плавки стали. Изобретатель и его метод имели реальных прототипов в жизни, Сталин их поддерживал, и Фадеев много времени посвятил изучению технологических тонкостей предполагаемого изобретения. Собственно, их описаниям и посвящен роман, и тут, в 1956 году, разразилась катастрофа: на поверку оказалось, что практической ценности изобретение не имеет, а без него и роман какой-либо смысл терял.

На профессиональное фиаско наложились служебные неурядицы - Хрущева Фадеев не устраивал ни неприкрытым своим сталинизмом, ни чисто физической неспособностью заниматься делами Союза писателей. Как писатель он тоже не отвечал литературным вкусам отца, который не находил в его произведениях столь ценимых им красочных описаний природы, не отличались они и сочностью языка, к тому же Хрущев как глава государства общался с другим типом людей, его волновали другие проблемы: эффективность экономики, производительность труда, урожайность, темпы строительства жилья. На их фоне писатели, их взаимные претензии и непрекращающаяся борьба друг с другом казались отцу незначительными и неинтересными, и их «вождь» оказался вдруг невостребованным.

Пару раз отец попытался с Фадеевым поговорить, но того, ушедшего в очередной запой, так и не смогли разыскать, и отец поставил на Фадееве крест, к себе его больше не приглашал. «...Положение отставного литературного маршала стало дня него лютым мучением», - записал в своем дневнике старинный друг Фадеева писатель Корней Чуковский, однако понять это Фадеев не хотел и не мог, а на него продолжали сыпаться «неприятности».

В 1954 году на II съезде писателей первым секретарем Союза избрали не «бессменного» Фадеева, а поэта Алексея Суркова, а в следующем году он потерял пост вице-президента Всемирного совета мира - его место занял Илья Эренбург. Фадееву пришлось довольствоваться рядовым членством в Бюро, и, наконец, главное - на ХХ съезде партии его не избрали в члены ЦК и перевели в кандидаты, таким образом, не представлявший себе жизни вне власти, Фадеев оказался в положении верного пса, со смертью хозяина отставленного от дома.

Фадеев сидел на даче и от отчаяния пил. Затем взял себя в руки и, если верить близкому другу его Эренбургу, «за последний, предсмертный, месяц не выпил ни рюмки», однако, как и все алкоголики, резко выходящие из запоя, впал в глубокую депрессию, на которую наложился «политический» стресс. Самоубийство в таком случае, по мнению психиатров, представляется больному единственным выходом, а у Фадеева к тому же, в отличие от рядовых советских алкоголиков, имелся револьвер, и, находясь в состоянии похмельного синдрома, он пустил себе пулю в сердце. Так его и нашли - в одних трусах, полулежащим на пропитанной кровью кровати: рядом на тумбочке стояла фотография Сталина, а на полу валялся револьвер.

Другие, в основном друзья покойного, считают, что причиной самоубийства стал не алкоголь, а неизбывная тоска. Что ж, возможно, они и правы: избавление от внутреннего рабства - процесс болезненный, и Фадееву это оказалось не под силу.

В адресованном руководству страны письме он выплеснул все обиды, назвал их «самодовольными сатрапами, невеждами», в силу этого своего «невежества», отказавшими ему в общении, не идущими ни в какое сравнение с «образованным сатрапом-хозяином Сталиным».

Когда отцу доложили о случившемся, он распорядился устроить приличествующие рангу Фадеева похороны, а посмертное письмо отправил в архив.

И снова возникает параллель с Пастернаком - он тоже тосковал по «хозяину» и на самоубийство близкого ему по духу Фадеева отреагировал психологически примечательным стихотворением «Культ личности забрызган грязью...».

И каждый день приносит тупо,

Так что и вправду невтерпеж,

Фотографические группы

Одних свиноподобных рож.

И культ злоречья и мещанства

Еще по-прежнему в чести,

Так что стреляются от пьянства,

Не в силах этого снести.

Написанные Пастернаком строки попали в очередную справку КГБ о настроениях в стране - отцу представляли их еженедельно, платные и бесплатные информаторы (последних среди писателей было более чем достаточно) регулярно сообщали, кто, что и кому сказал. Два десятилетия назад из такого же доклада Сталин узнал о непочтительном стихотворении Осипа Мандельштама, посвященном «кремлевскому горцу», - поэт заплатил за него жизнью, однако отец на донос собратьев Пастернака по перу не отреагировал никак: вернул серо-голубую кагэбэшную папку без своих пометок.

Слухи о самоубийстве Фадеева разошлись по Москве, как круги по воде. «Мне сказали об этом в Доме творчества, - записывает по горячим следам Корней Чуковский. - Я сейчас же подумал об одной из его вдов, Маргарите Алигер, наиболее его любившей. Поехал к ней, не застал. Сказали: она у Либединских.

Там смятение и ужас, Либединский лежит в предынфарктном состоянии, на антресолях рыдает первая жена Фадеева Валерия Герасимовна, в боковушке сидит вся окаменевшая Алигер. Ее дети, в том числе и дочь Фадеева, в Москве, в Переделкино приехать не могут».

Я тоже бросился к отцу с расспросами - не вдаваясь в подробности, он объяснил, что подобный конец для запойных пьяниц скорее правило, чем исключение, и самоубийство Фадеева - явление медицинское, а не общественное: углубляться в подробности отец явно не хотел.

У Эренбурга я прочитал, что в сообщении о смерти Фадеева сначала хотели указать на алкоголизм как причину самоубийства, но писатели запротестовали - Мариэтта Шагинян, женщина экзальтированная, якобы даже дозвонилась до отца и заявила, что в таком случае она тоже застрелится. Отец понимал, что все это пустяк, не тот она человек, чтобы стреляться, но и ссориться с ней не имело смысла, и слова об алкоголизме Фадеева из газетного сообщения исключили.

Фадеева жалко: и как человека, и как писателя - он тоже жертва Сталина, но конец его закономерен со всех точек зрения: гражданской, профессиональной и медицинской».

(Продолжение в следующем номере)

Валерий ЛЕОНТЬЕВ: «Звонит девушка парню: «Ты зачем у меня под дверью нагадил?». — «Ты знаешь, истинный влюбленный способен на любое безумие!». Будем считать, это очередное телевизионное безумие из той же оперы»

Валерий ЛЕОНТЬЕВ: «Звонит девушка парню: «Ты зачем у меня под дверью нагадил?». — «Ты знаешь, истинный влюбленный способен на любое безумие!». Будем считать, это очередное телевизионное безумие из той же оперы» «День рожденья — праздник детства, и никуда от него не деться…»

«День рожденья — праздник детства, и никуда от него не деться…» Сын многолетнего лидера СССР Никиты Хрущева Сергей ХРУЩЕВ: «К развенчанию культа личности Сталина отца подтолкнуло чувство вины — сродни религиозному покаянию. Всем сердцем Никита Сергеевич верил, что мы строим коммунизм, то есть рай на земле, а «жить в раю, окруженном колючей проволокой, нельзя». Своим соратникам он говорил: «Мы должны покаяться, повиниться, и если народ — не Бог! — наши грехи нам отпустит, работать дальше»

Сын многолетнего лидера СССР Никиты Хрущева Сергей ХРУЩЕВ: «К развенчанию культа личности Сталина отца подтолкнуло чувство вины — сродни религиозному покаянию. Всем сердцем Никита Сергеевич верил, что мы строим коммунизм, то есть рай на земле, а «жить в раю, окруженном колючей проволокой, нельзя». Своим соратникам он говорил: «Мы должны покаяться, повиниться, и если народ — не Бог! — наши грехи нам отпустит, работать дальше» Ани ЛОРАК: «Я вернусь, чтобы повториться, повториться еще раз хоть на миг...»

Ани ЛОРАК: «Я вернусь, чтобы повториться, повториться еще раз хоть на миг...» Сергей ПОЯРКОВ: «Все те, кто в дебри Азиопы нас зазывает, давно уже и семьи свои, и капиталы вывезли в Евросоюз, так если им самим Россия не нужна, что мы там забыли?»

Сергей ПОЯРКОВ: «Все те, кто в дебри Азиопы нас зазывает, давно уже и семьи свои, и капиталы вывезли в Евросоюз, так если им самим Россия не нужна, что мы там забыли?» «Дай Бог кожному такого сина й онука!»

«Дай Бог кожному такого сина й онука!» «Что человек ест, то он и есть»

«Что человек ест, то он и есть» Ни богу свечка, ни черту кочерга

Ни богу свечка, ни черту кочерга Евгений КЕМЕРОВСКИЙ: «Моим стихам придет свой срок, когда качнется век...»

Евгений КЕМЕРОВСКИЙ: «Моим стихам придет свой срок, когда качнется век...» А там еще немного — и Прованс...

А там еще немного — и Прованс... Горан БРЕГОВИЧ: «Невиданную славу мне нагадала цыганка...»

Горан БРЕГОВИЧ: «Невиданную славу мне нагадала цыганка...» Двое из ларца: самые известные близнецы

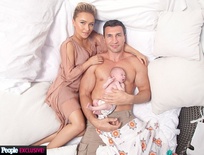

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги