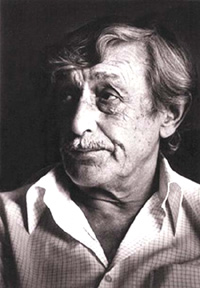

Виктор Некрасов. Все ясно!

Рассказ «Все ясно!» был изъят при обыске в квартире Виктора Некрасова вместе с другими его рукописями. По сей день архивы СБУ хранят эти материалы, как бы подтверждая булгаковское: «Рукописи не горят».

«Закадровый» герой рассказа Никита Хрущев сыграл в судьбе Виктора Платоновича роковую роль. Это было тем горше, что интеллигенция поверила в хрущевскую оттепель.

Но, как вспоминал сам Виктор Платонович, его мама Зинаида Николаевна, все понимающий добрейший человек, несмотря ни на что, переживала за Хрущева: «Знаешь, я очень волнуюсь за него, как бы с ним чего не вышло, - со всеми, кто тебя обидит, всегда что-нибудь происходит. Маршал Жуков запретил твой фильм «Солдаты», вот его и уволили. Ох, боюсь я за Никиту...». (Он незадолго до этого обрушился на меня за мои очерки об Америке и Италии). Потом, когда Хрущев действительно пострадал (за меня, конечно!), все вздыхала: «Может, ему как пенсионеру разрешат все-таки два месяца в году работать. Ведь он такой деятельный и так поговорить любит...».

Сохранивший свою актуальность рассказ «Все ясно!» прежде всего о том, как мало человеческого остается порой в людях и как быстро проходит мирская слава.

Партсобрание подходило к концу. Это было обычное, ничем не выделяющееся собрание при ЖЭКе № 810, посвященное текущим делам. Речь шла о пассивности жильцов, задерживающих квартплату, о надвигающейся кампании по уборке дров, о повторяющихся фактах грубости паспортистки Авксентьевой.

За длинным некрашенным столом так называемого клуба ЖЭК (30 кв. метров, бюст Ленина, портрет Брежнева, покосившаяся полка с двумя десятками книг и подшивкой «Огонька») сидело человек 10-12. Все пожилые, в основном пенсионеры, лысеющие, седеющие, с колодками и какими-то юбилейными значками на груди. Среди них одна относительно молодая тов. Авксентьева, которой только что поставили на вид, поэтому на рыхлом лице ее сквозь печать обиды можно было прочесть «ничего, ничего, подождем и до управдома доберемся».

Управдом - солидный, спокойный, все наперед знающий, а потому с лицом ничего не выражающим, сидел против нее и рядом с секретарем парторганизации полковником в отставке тов. Глушко и старательно сгибал и разгибал скрепку.

Сквозь пыльные, давно не мытые окна виден был залитый осенним солнцем двор, и всем присутствующим хотелось как можно скорее выйти из сырого накуренного помещения на божий свет и размять немного ноги после полуторачасового сидения. Товарищ же Глушко, Аркадий Степанович, ждал к тому же к семи часам гостя, старого фронтового товарища, с которым не виделись Бог его знает сколько времени, со дня взятия Киева, когда оба они были еще скромными связистами при штабе фронта.

- Ну что же, - сказал Аркадий Степанович, вставая и глядя на часы (было без четверти семь), - повестка наша исчерпана и, если ни у кого нет вопросов, можно...

- У меня есть вопрос. И даже не вопрос, а, так сказать, в порядке ведения...

Сказано это было с противоположного конца стола, негромким голосом и человеком, который обычно молчал и только в самых крайних случаях вступал в дискуссию. Человеком этим был некто Герасимов Александр Платонович, ничем особенно не выделяющийся (ни планок, ни значков на груди у него не было), с лицом не старым и не молодым, худенький, тщедушный, в коричневом двубортном пиджаке, которые носили лет 20 назад. По профессии он был экономистом, два года как перешел на пенсию, а до этого, с 1938 по 1955 год, провел на Колыме, откуда вернулся с женой, с которой и живет до сих пор вдвоем. Детей у них нет.

Тов. Глушко недовольно посмотрел в его сторону.

- Ну что там еще, Платоныч? Не задерживай только.

Герасимов встал, одернул пиджак, посмотрел на часы.

- Так у меня, значит, вот что...

Он оглядел всех как-то исподлобья, опять посмотрел на часы, взял лежащую перед ним на столе газету «Правда», развернул ее, опять положил на стол, помолчал и, наконец, сказал негромко:

- Все вы, конечно, читали сегодняшнюю газету...

- Ну, читали, - буркнул тов. Глушко. - Так что же?

- А то, что... - Герасимов указал рукой на газету. - А то, что позавчера умер Никита Сергеевич Хрущев.

Никто ничего не произнес. Все молчали. Тов. Глушко - тоже. Тогда Герасимов сказал еще тише, чем раньше:

- Так вот. Предлагаю почтить его память вставанием.

И опять никто ничего не произнес. Сидели с опущенными головами и усердно что-то перед собой складывали и перекладывали.

Трудно сказать, кто о чем думал в эту минуту.

Тов. Глушко, возможно, вспоминал - или, наоборот, старался не вспоминать, - как осенью 1943 года в Новых Петровцах под Киевом дежурил у аппарата на КП Ватутина и Хрущева, а потом, когда война кончилась, неоднократно выступал на партийных и комсомольских активах с рассказами о выдающейся роли Никиты Сергеевича в незабываемые дни освобождения Киева, о его активности, бесстрашии, неиссякаемом остроумии.

В те горячие денечки Глушко находился совсем рядом с Хрущевым, в соседней землянке, и не раз вызываем был к нему самому. Однажды даже угостили водкой. Посадили за стол и наполнили доверху стакан. «Пей, бог связи, пей! Скоро в самом Киеве выпьем. Как ты на это смотришь?». Глушко растерялся и ничего другого не нашел сказать, как «Служу Советскому Союзу!». - «Ну, служи, служи, - улыбнулся Хрущев. - Все мы служим, кто как умеет» - и налил еще один стакан. Опять полный. И селедочку пододвинул - первоклассную, жирную, с аккуратными кружочками нарезанного лука. Сам он был если не пьян, то, во всяком случае, весел. Киев вот-вот должен был перейти в наши руки, и Хрущев с охотой наполнил стаканы двум подполковникам - танкисту и артиллеристу, Глушко, а заодно и себе. Ватутина в тот раз не было.

Потом, на активах и всяких там юбилеях, тов. Глушко вспоминал: «Частенько мне приходилось сталкиваться с Никитой Сергеевичем на фронте. Удивительной простоты и обаяния человек. И всегда с людьми, с народом... Народ для него был все! Народ и партия. Они неразделимы. Так он и говорил. Народ - это партия, партия - это народ. Как верно, как точно сказано! И сам он был олицетворением этого единства. Человек из народа, с самых низов, простой шахтер, а сейчас партия поручила ему самый высокий, самый ответственный пост в стране - первого секретаря Коммунистической партии. И правильно сделала. Никита Сергеевич наш никогда не подведет, руководство партии в надежных руках!».

Так говорил он до осени 1964 года. А сейчас молчал. И все молчали. Сидели и молчали. Один Герасимов стоял, ожидая ответа на свое предложение.

Да, трудно сказать, кто о чем думал в эту минуту. А подумать было о чем. Всем сидящим за столом, за исключением Авксентьевой, было по 50-60, все или почти все воевали. Все помнили еще лютую зиму, когда хоронили Ленина, помнили охватившую страну истерику и страх перед будущим, когда умер Сталин (один из присутствующих был даже в те дни в Москве и чудом уцелел в кровавой давке на Неглинной). И каждый по-своему, правда, все реже и реже, вспоминал Хрущева - персонального пенсионера, которого, как сообщила вчера Би-би-си, хоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.

Трудно сказать, кто о чем думал в эту минуту. Никто из сидевших за столом не знал, о чем думает его сосед. Не знал и не хотел знать. Во всяком случае, на лицах их ничего прочесть нельзя было. Спокойные, упитанные, непроницаемые, как и у глядящего на них со стены Брежнева, физиономии эти многолетней практикой добились этого нелегкого умения ничего не выражать.

И все-таки за этими лбами, высокими и низкими, с морщинами поглубже и помельче, с зализами и без, что-то шевелилось. Не могло не шевелиться.

Сидоренко, например, - сейчас он старательно чистил ногти, - в свое время, когда был секретарем парткома технологического института, составлял и проверял списки студентов, которые должны были приветствовать Никиту Сергеевича на его пути следования из Борисполя в Киев, когда тот приезжал чем-то награждать киевлян.

«Смотри у меня, - говорил он тогда своему заму, - чтоб все были побриты и в чистых рубахах. И по забегаловкам чтоб не бегали. Это главное. Головой мне за это отвечаешь. Понял?». Конечно же, в тот день половина студентов разбежалась, и зам, хотя и сохранил голову на плечах, проработан был крепко на очередном бюро. Сидоренко так и сказал ему тогда: «Своей пассивностью и неумением организовать людей ты опозорил наш институт. На нас теперь пальцем все указывают. Вот, мол, они какие - Никиту Сергеевича променяли на 100 грамм. Стыд какой!». Понятно тебе это или нет?». Зам сказал, что понятно. «Так вот, если б не твое фронтовое прошлое, мы с тобой не так бы разговаривали». И зам ограничился выговором без занесения в личное дело.

Правда, в своем кругу, за «своими» 100 граммами, Сидоренко любил иной раз поиронизировать над Никитой, над его любовью сказать лишнее, не всегда цензурное, как говорят, «не для стенограммы» словечко, но делалось это всегда любя, по-дружески.

Впрочем, стоит ли сейчас разбираться, кто и что думал или говорил о Хрущеве в период его правления, - на собраниях было одно, в тесном кругу другое. Но ученики 105 школы могли бы сейчас вспомнить, как преподаватель литературы Иван Иванович Круглов (сейчас он сидел рядом с Авксентьевой и внимательно рассматривал висевший на стене плакат «Лучший отдых - отдых на реке») 18 апреля 1962 года, придя в класс, развернул свежий номер «Литературки» с большим портретом отмечавшего свое 70-летие Хрущева и с приличествующей этому дню торжественностью сказал:

- Хочется мне, ребята, прочесть вам сегодня одно стихотворение. Думаю, что автор его, выдающийся украинский поэт, лауреат Государственной премии Андрей Малышко, поэтическим своим образом мышления воссоздал нечто удивительно глубокое и трогательное, что именно сегодня, как ничто другое, должно быть близко и понятно вашим сердцам». Начинается оно так:

И назад тополя вереницей неслись,

И волной набегал красных галстуков шелк,

И к Тарасу

На приднепровскую высь

Человек по зеленому склону взошел.

А рубашка на нем - из полесского льна,

Легким-легким узором прошита она,

В этом тонком шитье - красота без прикрас,

Вот такую, наверно, носил и Тарас...

И дальше:

...Ярким, сочным венком лег к ногам окаем,

Залил розы и бронзу ласкающий свет, -

И стоят они друг перед другом вдвоем,

И приветствует гостя великий поэт.

Память - тоже венок, только в нем - ни цветка:

Лишь полынь, лебеда да безжалостный зной...

Тихо-тихо -

С секретарем ЦК

Разговаривает бунтарь крепостной.

... И открыто глядят в очи мира они,

Их стремленье - одно, их раздумья - одни,

Словно с пашней хлеб, словно с корнем лист,

С угнетенным всей кровью слит коммунист.

Ну, и так далее, в том же роде. В нем еще, в этом стихотворении, было что-то про дубок молодой, посаженный Хрущевым на Кобзаревой горе, который «добрых рук теплоту сумеет сберечь», и полгода спустя один из сорванцов Ивана Ивановича - и все-то они помнят, гаденыши, - на одном из уроков как бы между прочим спросил его об этом дубке, поливают ли его еще и как вообще с теплотой добрых рук. «Вопрос неуместный», - сухо сказал Иван Иванович, но глаз не поднял. Класс молча смеялся.

Сейчас в клубе ЖЭК никто не смеялся, все молчали.

- Ну, так как? - спросил Герасимов.

Он уже сам жалел, что поднял этот вопрос. Но что поделаешь, умерший позавчера человек какую-то и немалую роль в его жизни сыграл, и сохранившееся еще чувство признательности - а ведь могло и не сохраниться - подтолкнуло его на этот, возможно, и рискованный шаг.

Глушко потер переносицу и встал.

В первую секунду после внесенного Герасимовым предложения он малость растерялся, но потом взял себя в руки и, умудренный многолетним опытом, понял, что спасительная партийная демократия вывезет его куда надо. Поэтому он сказал, потерев переносицу, совершенно спокойно:

- Ну что ж, товарищи коммунисты, ставлю предложение тов. Герасимова на голосование. Будем придерживаться партийной демократии. Кто за это предложение, прошу поднять руки.

Никто рук не поднял. Только Герасимов поднял, да и то так, будто хотел нос почесать.

- Кто против?

Все продолжали сидеть как сидели, не подымая ни рук, ни головы.

- Кто воздержался?

Та же картина.

- Ну, что ж, - с облегчением сказал Глушко, складывая папку. - Все ясно... На этом разрешите считать партсобрание закрытым.

Все задвигали стульями. Встали. Вышли во двор. Зажмурились на солнце, кто-то даже сказал: «Ну и денек сегодня, прямо лето», - и разошлись по домам...

И никто из них не знал, что на Новодевичьем кладбище, на воротах которого красовалась надпись: «В понедельник, 13 сентября 1971 года, кладбище закрыто. Санитарный день», в это самое время над открытой могилой произнесены были слова: «У него было много друзей, много недругов, но не было людей, равнодушных к нему...».

Бедный Сергей Никитич, сын Хрущева, произнесший эти слова, не учел одного: что, кроме друзей и недругов, были не то что равнодушные, а просто рядовые советские трудящиеся, у которых и планки, и «маленькая, но семья», и вообще - чего вспоминать, что было.

Все ясно...

19-21.10.1971 года, Киев

Константин СТОГНИЙ: «В Латинскую Америку я ехал в надежде развенчать миф о том, что Гитлер не покончил с собой в 1945-м, а сбежал и тихо-мирно доживал свои дни за океаном, но потом убедился: это вовсе не миф...»

Константин СТОГНИЙ: «В Латинскую Америку я ехал в надежде развенчать миф о том, что Гитлер не покончил с собой в 1945-м, а сбежал и тихо-мирно доживал свои дни за океаном, но потом убедился: это вовсе не миф...» Наталья ВАРЛЕЙ: «Вицин, Моргунов и Никулин относились ко мне по-хулигански — когда несли, застегнув в спальный мешок, усердно мяли и тискали»

Наталья ВАРЛЕЙ: «Вицин, Моргунов и Никулин относились ко мне по-хулигански — когда несли, застегнув в спальный мешок, усердно мяли и тискали» Актера Алексея Панина обвиняют в избиении женщины

Актера Алексея Панина обвиняют в избиении женщины Наталью Могилевскую спас таможенник

Наталью Могилевскую спас таможенник Филипп Киркоров устроил личную жизнь

Филипп Киркоров устроил личную жизнь Олеся Жураковская мечтает о роли мамы

Олеся Жураковская мечтает о роли мамы Недруги познаются в беде

Недруги познаются в беде Денис ПОВАЛИЙ: «На вечеринке ко мне подошел журналист: «Привет! Как насчет «Евровидения»?». Я отшутился: «Думаю, не стать ли геем, — говорят, им проще пробиться». Родные обо всем узнали из прессы, мама тут же позвонила: «Все! Если будешь так жить, ты мне не сын!»

Денис ПОВАЛИЙ: «На вечеринке ко мне подошел журналист: «Привет! Как насчет «Евровидения»?». Я отшутился: «Думаю, не стать ли геем, — говорят, им проще пробиться». Родные обо всем узнали из прессы, мама тут же позвонила: «Все! Если будешь так жить, ты мне не сын!» Поэт Андрей ДЕМИДЕНКО: «Всем певцам говорю: «Дал тебе Бог? Радуйся молча. Перед кем кичишься? Перед простыми работягами?». Знаю хвастунов, которые на вечер нанимают охрану, а потом едут на съемную квартиру...»

Поэт Андрей ДЕМИДЕНКО: «Всем певцам говорю: «Дал тебе Бог? Радуйся молча. Перед кем кичишься? Перед простыми работягами?». Знаю хвастунов, которые на вечер нанимают охрану, а потом едут на съемную квартиру...» Виктор Некрасов. Все ясно!

Виктор Некрасов. Все ясно! Автор и ведущая телешоу «Ближче до народу» Людмила ТОМАНЕК: «На съемках Андрей Шевченко ел пирожное, картофель, рыбу и свиные ребрышки. На вопрос: «А как же спортивная диета?» — ответил: «Это все миф»

Автор и ведущая телешоу «Ближче до народу» Людмила ТОМАНЕК: «На съемках Андрей Шевченко ел пирожное, картофель, рыбу и свиные ребрышки. На вопрос: «А как же спортивная диета?» — ответил: «Это все миф» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги