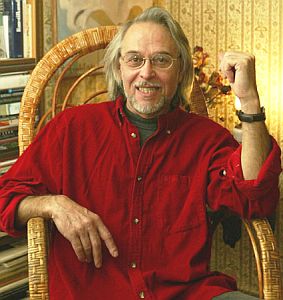

Политолог Владимир МАЛИНКОВИЧ: «Под расстрел я не попал. Особисты сказали: «Трибунал — и на Чукотку!»

«Парень снял автомат и приставил мне к затылку...»

— Ваше решение уехать совпало с 40-летием Пражской весны и ее подавлением советскими танками. В этом совпадении есть что-то символичное, ведь именно протест против вероломной акции советских танков закрепил за вами статус диссидента... Как вы решились протестовать «в те года глухие»?

— Обо мне всем все было известно еще со времен наших студенческих «посиделок» в Ленинградском университете. Я учился на юридическом факультете, время было хрущевское, оттепельное, и мы устраивали комсомольские диспуты, например, на тему трудов запрещенного Фрейда или: «Пойдем ли мы завтра голосовать?». Вопросительный знак был огромных размеров.

— Да за такое...

— Вот именно, одного парня отдали под суд, других тоже примерно наказали, а меня выгнали из университета. Я сжег свой комсомольский билет и вернулся домой, в Киев.

— Папа и мама, наверное, расстроились? Ремнем отстегали?

— Ни в коем случае. Они меня понимали и поддерживали. Особенно отец. Он был военным историком, преподавал — за исключением тех лет, когда воевал! — и всегда плохо говорил о Сталине, особенно об арестах 37-го года, когда его брата репрессировали... А я считаю самым страшным преступлением Сталина даже не события 37-го года (это номенклатура била друг друга), а коллективизацию и искусственный голод 33-го.

— Из Андрея Платонова: «Как народ смотрит на коллективизацию? Ничего, косо». Но он видел своими глазами голодомор в России.

— Я занимался этой темой и написал книжку. По всем подсчетам историков от голода 32-33-го годов погибло около семи миллионов человек, из них в Украине почти половина. Голод косил людей на Кубани, в южном Поволжье, в других хлебных районах — житницах страны.

Свернув НЭП, Сталин в ходе своей контрреволюции увеличил хлебопоставки в два с половиной раза. И где хлебопоставки были выше, там больше людей погибало. Украинские историки, даже те, которые кричат о геноциде украинского народа, называют правильные цифры погибших украинцев — три миллиона, но Ющенко, исходя из порочных позиций этнонационализма и борьбы со всем русским, фальсифицирует события и завышает это число в несколько раз. Как можно так врать? Это же явная спекуляция на костях и бесстыдство.

— И чем вы, молодой диссидент, занялись, вернувшись в Киев?

— Бывший одноклассник посоветовал мне поступить в мединститут. Так и сделал, дня за три-четыре по школьным учебникам освежив в памяти физику и химию.

И вот оканчиваю я мединститут и получаю повестку: явиться в военкомат. Пришел, у меня изъяли паспорт и закрыли в ящике письменного стола. Сказали, что направляют в Туркестанский военный округ. Я твердо сказал: «Никуда не поеду, у меня семья, ребенок». Первый раз я женился в 23 года.

Меня не выпускали из здания Штаба КВО даже на обед, кормили в генеральской столовой. Затем, чтобы сломить мое упорство, отправили на гауптвахту, поселили в кабинете врача, где из всего медицинского инструментария была только клистирная трубка. Приводили пьяных военнослужащих, я должен был определять степень их опьянения. Применял единственно возможную в тех условиях методику — предлагал подышать в стакан.

— Каракумы вас дождались?

— Нет, выручил случай. Неожиданно появился на гауптвахте маршал авиации Судец: он приехал в Киев на какие-то маневры, и вдруг у него разболелся зуб. Прибежал ко мне полковник: «Помоги!». А у меня ничего нет, кроме аспирина. Я и посоветовал положить на зуб таблетку. Помогло! Довольный маршал спрашивает: «А что ты тут делаешь?». Я рассказал свою историю. Тогда отдел кадров отправил меня служить в военный городок в Броварах.

— Ну и служили бы спокойно в Броварах, все-таки не туркменские пески. Что вас так волновал социализм «с человеческим лицом»?

— Видите ли, я — типичное дитя ХХ съезда КПСС, который принес «оттепель». Уже в юности критически воспринимал все, что читал и смотрел. Был убежденным интернационалистом и не мог признать нормальным, что мы вторгаемся на территорию другого государства. А будучи левым социалистом, не мог не приветствовать Пражскую весну. Социальная демократия, которую они хотели построить, и по сей день является для меня идеалом. Позже я познакомился с большинством лидеров Пражской весны — Гольдштюккером, который издавал «Литерацки новини», Шиком, Млинаржем.

А в 68-м в больших городах Союза не было, по-моему, дома, где бы не следили за событиями в Чехословакии. Все хотели очеловечивания лица социализма. Я в срочном порядке учил чешский язык, чтобы читать газету «Руде право» — у нас ее продавали в киосках.

...Уже 19 августа всех офицеров срочно собрали в казармах. Последовало двухдневное напряженное ожидание. Когда советские десантники захватили аэропорт в Праге, я всю ночь не спал: слушал радио и решал, что же предпринять. Рано утром, часов в пять-шесть, труба зовет: все на сбор. Я подошел к замполиту, отдал честь и отчеканил: «Считаю, что это не интернациональный долг, а преступление против независимого государства». Ему стало дурно, и он сказал: «Володя, меня ж посадят!». Понимаете: не меня, а его! Смотрю, у него на лбу проступили огромные капли пота.

Замполит доложил командиру, ко мне приставили солдата. От чрезмерного усердия парень снял автомат и приставил мне к затылку. Не очень приятное, скажу вам, ощущение.

— Думали, выпустит очередь прямо в голову?

— Что-то такое было, хотя и понимал: без трибунала меня не расстреляют.

Приезжали «особняки» из Киевского военного округа, потом возили меня в КГБ. Вытащили толстенную папку компромата — я даже удивился: откуда столько? Завели дело, объявили статью... Но поскольку военного сопротивления чехи не оказали, под расстрел я не попал. Особисты сказали мне: «Трибунал — и на Чукотку!». Я ответил: «Отправляйте».

«Полковник сказал: «Я сделаю так, что он никогда не устроится работать врачом»

— Как же вам удалось избежать не только расстрела, но и отсидки?

— Жена преподавала на международном факультете в университете, у нее было полно студентов и аспирантов-иностранцев. Предполагаю, что власти боялись придать моему делу огласку.

Кроме того, хотя я по натуре типичный отщепенец, к тому времени уже был знаком с несколькими известными диссидентами. Они тоже не оставили бы этого дела без внимания. Один из них, Павел Литвинов, был в той семерке, которая 25-го вышла на Красную площадь с плакатами против советской оккупации Праги. Но я свое заявление сделал на четыре дня раньше, чем они: утром 21 августа, в момент вторжения.

— Группа с Красной площади получила внушительные сроки, а ваше дело окончилось относительно благополучно. Видимо, тогдашний первый секретарь ЦК КПУ Шелест, который, кстати, открыл дорогу танкам в Карпатах, не очень-то хотел, чтобы в Москве «склоняли» республику как очаг диссидентства?

— Думаю, дело не в Шелесте: армия ему не подчинялась. Как бы там ни было, мое дело мало-помалу спустили на тормозах. В 69-м состоялся офицерский суд чести, где меня всячески порицали и приняли решение изгнать из армии. Полковник, начальник особого отдела округа, сказал: «Это ему не наказание, а я сделаю так, что он никогда не устроится работать врачом».

Будучи студентом, я довольно успешно занимался научной работой по генетике, в середине 70-х «лысенковщина» сдала позиции. Я даже встречался дома у товарища и беседовал с выдающимся генетиком Тимофеевым-Ресовским. Поэтому хотел продолжить начатое в мединституте, но ничего не получалось. С трудом взяли в районную поликлинику участковым врачом.

— Полковник оказался бессилен?

— А куда меня было девать? Бюрократическая машина работала, меня обязаны были трудоустроить, причем по профессии. Как человек с высшим образованием я не имел права даже кочегарить.

И вот как-то меня позвали к больному пневмонией. Пациент, который оказался старым партизаном, поправился и пошел к заведующему поликлиникой выразить мне благодарность. Как раз в этот момент в кабинете находились сотрудники КГБ. Время от времени там интересовались моей персоной, так что хвалебный отзыв старого партизана оказался мне очень на руку.

Когда в институте эндокринологии появилось место врача-радиолога, мне не помешали его занять. Там я защитил кандидатскую диссертацию, начал писать докторскую. Тогда в КГБ мне сказали: «Пожалуйста, пишите, только никакого диссидентства». Я сказал, что своих взглядов ради карьеры не меняю.

«Человек, стучавший на Параджанова, до сих пор живет и здравствует. Довольно известный литератор»

— Но, если не ошибаюсь, вы все-таки доктор медицины?

— Это я по-немецки доктор медицины, а по-советски — кандидат медицинских наук. Но что касается науки, то отказ от докторской даже очень пошел на пользу науке, потому что я стал писать статьи из собственного интереса, а не для того, чтобы набрать некую сумму печатных работ.

Оставалось время и для правозащитной деятельности. Однажды, это было в 78-м году, я, Иосиф Зисельс и Мыкола Горбаль пошли к Оксане Мешко. Она тогда руководила Украинской Хельсинкской правозащитной группой. Фактически я попал в почти разгромленную организацию: Петр Григоренко, Мыкола Руденко и другие члены группы уже сидели в лагерях и тюрьмах. Мешко отказала в приеме Горбалю, сказала: «Пока не будем его объявлять, он только что из лагеря, его снова заберут». А летом 79-го ее отправили в ссылку, и до осени, когда в группу вступили Стус, Чорновил и еще несколько лагерников, я остался «на хозяйстве» вообще один.

— Владимир, ваши взгляды на национальный вопрос, насколько я понимаю, весьма отличаются от взглядов тех, кто составлял костяк Украинской Хельсинкской группы. Не жалеете, что принимали участие в движении, которое стремилось к созданию именно этнонационального, а не многонационального и мультикультурного государства?

— Не жалею, потому что я участвовал в правозащитной организации. Я четко выступал с позиций Хельсинкской декларации прав человека. Когда-то Вольтер сказал: «Я с вами не согласен, не разделяю ваших взглядов, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Когда в 93-м году расстреляли Белый дом в Москве, я написал статью против этого антидемократического решения Ельцина. А позже встретил человека, который сидел тогда в Белом доме под обстрелом. Он оказался ультраправым радикалом. «Мы, — говорит, — вам очень благодарны за эту статью». — «Полагаю, вы поступили бы точно так же», — отвечаю. А он: «Нет, я предпочел бы, чтобы вас расстреляли». Бывает и так.

— Таков основополагающий принцип демократии: ты их газеткой, а они тебя кочергой. А чем вы занимались в Хельсинкской группе?

— В основном самиздатом. А в это время КГБ постоянно устраивал провокации. У меня только-только родилась дочь, а в доме постоянно производили обыски, переворачивали все вверх дном. 6 марта 79-го провели обыск в связи с арестом Бердника.

За мной, куда бы ни пошел, неотступно следовала машина. Я понимал, какова моя участь. Избивали меня на улице довольно часто. Однажды вызвали в КГБ и сказали: «В Москве Хельсинкскую группу закрыли, и вы здесь закройте. Мы от вас ничего не требуем, только напишите заявление о прекращении деятельности». Естественно, я отказался.

Уже спустя несколько дней подхожу к своему дому, на меня нападают, избивают и арестовывают. Предъявили обвинение — «за хулиганство», то бишь за то, что я в одиночку «избил» двух здоровенных амбалов. Но они просчитались, потому что мотивом «хулиганского нападения» было назначено «нетрезвое состояние». Я действительно в тот вечер был у приятелей на дне рождения, но пил очень мало (я вообще мало пью), поэтому аргумент не сработал. Машина для определения уровня опьянения трижды выбила: «Трезв».

На той же вечеринке был человек, который и привез меня к тому месту, где я «избивал» двух амбалов. Кстати, он же и на Параджанова настучал.

— И кто этот стукач?

— Не хочу называть его имени, он по сей день живет и здравствует. Скажу только, что это довольно известный литератор.

«Повезли меня в ресторан, усадили за стол: «Поешь грибочков, они отравленные»

— Вы были знакомы с Параджановым? Ходило множество баек о его чудаковатом гении.

— Если хотите, расскажу еще одну историю, которой был свидетелем в Мюнхене. На экраны тогда вышел «Цвет граната» и совершенно покорил немецкую публику. Назначили встречу зрителей с мэтром.

А Параджанов, большой любитель всевозможных розыгрышей, купил на фломаркете (это по-немецки блошиный рынок, барахолка) за гроши цветастый халат. Надел его и в таком виде вышел на сцену, объявив, что это эротический халат бухарского эмира. Зал разразился гомерическим хохотом.

— На фоне застойного киевского пейзажа была еще одна необыкновенная фигура. Известно, как Виктор Некрасов, пользуясь своей неприкосновенностью лауреата Сталинской премии, дразнил и всячески оскорблял кагэбэшников-топтунов, которые следили за ним...

— С Некрасовым я был хорошо знаком. Встречались в доме на Пушкинской, рядом с Театром русской драмы, где, можно сказать, с незапамятных времен живут актерские семьи. Там у Марселя Павловича Городисского бывали вечера, на которых собиралась киевская элита: адвокаты, литераторы, актеры...

— Очень рада, что представился случай публично вспомнить о Марселе Павловиче, с которым мне тоже посчастливилось быть знакомой. Известнейший в Киеве адвокат, он одновременно преподавал в университете ораторское искусство, заведовал литературной частью в Театре русской драмы имени Леси Украинки. А помните, как великолепно читал стихи на своих хлебосольных вечеринках в доме на Пушкинской?

«Я — типичное дитя ХХ съезда КПСС, который принес «оттепель». Уже в юности критически воспринимал все, что читал и смотрел» |

— Вот-вот. Бывали там режиссеры Нелли, Соколов, молодой тогда актер Олег Борисов. Приезжал из Москвы Дмитрий Журавлев, читал запретные в то время стихи Мандельштама и Цветаевой. Из Ленинграда наведывались Кирилл Лавров, навещавший своего отца, актера Русской драмы Юрия Сергеевича Лаврова, и известный адвокат Яков Семенович Киселев, который в свое время защищал в суде Льва Гумилева. А Виктор Некрасов в молодости подвизался на актерском поприще и тоже часто бывал в этом доме.

Я стал вхож к Марселю Павловичу, когда моя первая жена окончила тот самый ленинградский юрфак, откуда меня выгнали, и проходила в Киеве адвокатскую практику у Городисского. Тогда читающая публика с восторгом открыла для себя «Мастера и Маргариту» и «Театральный роман», они были впервые опубликованы в 1965 году. А летом 1967-го в журнале «Новый мир» вышел очерк Некрасова о киевском доме Булгакова.

— И благодаря его очерку Андреевский спуск стал местом романтического паломничества киевлян. В этом тоже был элемент сопротивления косным и тупым — впрочем, как всегда! — украинским властям.

— Они ни за что не хотели признавать Булгакова. Я стал собирать подписи известных людей под требованием увековечить его память, ходил по кабинетам — тщетно.

А мы с Некрасовым встречались еще и каждый год 29 сентября в Бабьем Яру, где тоже вопреки властям отмечали печальную годовщину массового расстрела гитлеровцами евреев Киева. Во время такой встречи в 67-м году, сразу после очерка в «Новом мире», у нас с Некрасовым возник план.

Ожидались гастроли МХАТа с постановкой «Дней Турбиных». Виктор Платонович был знаком со многими мхатовцами, и мы решили организовать для них экскурсию к дому Булгакова. А я к этому моменту должен был соорудить на нем самодельную мемориальную доску. Дескать, актеры дружно сфотографируются на ее фоне, снимки попадут в газеты, и властям ничего не останется, как заменить мою самодельную дощечку официальной.

Настал день гастролей. Вместе с товарищем мы выцарапали на доске: «Здесь жил выдающийся писатель Михаил Афанасьевич Булгаков», и я прицепил доску к стене булгаковского дома. Жду-жду, когда появятся актеры, — никто не идет. Зато снизу поднимается какой-то милиционер, похоже, участковый, проходит мимо и... вдруг возвращается. Заметил доску! Непорядок! Зашел в дом, переговорил с дочерью Василисы (помните булгаковский персонаж?), тогда она еще жила в своей квартире на первом этаже. Смотрю, выходит милиционер на улицу, срывает доску и уносит с собой. Так из нашего авантюрного плана ничего не получилось. А Некрасов и сам не пришел, и артистов не привел.

Спустя много лет мы встретились с Виктором Платоновичем в парижском кафе на Монпарнасе. Я напомнил ему о том случае.

— И что он ответил?

— «Забыл», — говорит. Водился за ним такой грех. Мы оба долго смеялись, вспоминая этот казус.

— А как вы оказались на Западе?

— На меня завели уголовное дело, а потом вызвали в КГБ и сказали: «Если не покинете страну до 1 января, дело пойдет в суд». Это было 21 декабря, а через девять дней я выехал с семьей в Вену.

Кстати, за день до отъезда меня посадили в машину и вывезли в лес. «Выходи! Здесь тебя убьем». Часа два-три возили, выводили и говорили: «Здесь убьем». Потом повезли в ресторан, усадили за стол: «Поешь грибочков — они отравленные». Развлекались...

«Я способствовал защите русского языка, и мне принадлежит идея придания ему официального статуса»

— В Мюнхене вы издавали журнал «Форум» и целых 12 лет проработали на «Радио Свобода», где наговорили что-то нехорошее о Солженицыне. Когда он пожаловался на вас в Госдеп, оргвыводы были серьезные?

— Я сдержанно отношусь к Солженицыну, считаю его необъективным историком, антидемократом. На «Радио Свобода» я давал материалы, где иначе, нежели он, толковал национальный вопрос. Приезжала комиссия, разбиралась, но оргвыводов не сделали. В то время «Свобода» еще была действительно свободной. Американцы не вмешивались в нашу внутреннюю редакционную политику до тех пор, пока не развалился Советский Союз. Как только он распался, они стали реагировать на жалобы республик.

— Например?

— Такой скандал разразился, когда в Риге ликвидировали Молодежный театр под руководством известнейшего режиссера Адольфа Шапиро. Его закрыли лишь за то, что он ставил спектакли на русском языке. Наш журналист взял у режиссера интервью. После этого латвийский МИД обратился к американцам, и парня уволили.

— Для многих шоком стало то, что театр, который был островком свободомыслия в советской Латвии и уж никак не «рупором оккупационного режима», закрыли руками тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса. В своей книге «Как закрывался занавес» режиссер написал о «царящей в Латвии средневековой племенной ненависти». У нас тоже пытались ликвидировать Театр русской драмы, так что все узнаваемо. В том же 92-м году, когда на «Свободе» случился скандал, вы бросили свою весьма престижную работу и вернулись в Киев. Это связанные события? Или замучила ностальгия?

— Меня побудила вернуться вовсе не ностальгия. Мюнхен — хороший город, рядом Италия, которую я очень люблю, каких-то четыре часа — и вы в Венеции. Но я идеалист, хотел сделать что-то полезное для родины.

— Удалось?

— Не так много, как хотелось бы, но кое-что могу назвать. Например, способствовал защите русского языка. Пытался что-нибудь сделать для развития российско-украинских отношений. Не получилось по вине и украинских, и российских политиков. Мне принадлежит идея официального статуса русского языка, хотя, как вы знаете, успехи здесь относительные. Существующие промышленные кланы недооценивают значение надстройки и переоценивают базис, говорят: будет развиваться экономика, остальное приложится. Это ошибка, которая будет дорого стоить.

Есть мой вклад в проекте Конституции 2002 года в той части, где говорилось о переходе к парламентско-президентской республике.

Я поддержал на президентских выборах Леонида Кучму, без его руководства в тот период экономически страна развалилась бы. Не все знают: некоторые видные экономисты считали, что нужно махнуть рукой на металлургию и полностью переориентировать экономику на легкую промышленность. А Леонид Данилович взял курс на поддержку тяжелой индустрии и дешевые энергоресурсы. Тогда это решение вывело Украину из крутого пике.

«Напрасно я сюда привез жену. На Западе она, конечно, была бы жива»

— Вы хорошо отзываетесь о Кучме, а как же история с Гонгадзе?

— Вскоре после того, как это случилось, я пошел на Банковую. Было часов пять вечера, но в Администрации — ни одной живой души. Не только в кабинетах пусто, даже гардеробщицы ушли. Такого никогда не бывало. Всех словно ветром сдуло. Мертвая тишина.

Захожу к Леониду Даниловичу, смотрю — он в свитерке, без пиджака, в подавленном состоянии. Я сказал ему, что не верю в его причастность к убийству, но что ему надо отказаться от своей директорской, мягко говоря, лексики.

— Имеете в виду слова с пленок Мельниченко «голым вывезти к чеченцам»? По-вашему, Кучма не отдавал приказ расправиться с Гией?

— Да, Кучма — матерщинник, как все советские директора, которые ругаются и произносят угрозы десятки раз в день, — но он не убийца, я уверен. А вы не заметили, что этот отрывок из записей Мельниченко как бы не имеет начала, он отрезан?

— Что вы имеете в виду?

— Там как раз могла идти речь о том, какую роль играют разные группы в Америке (я не имею в виду госструктуры), которые по-своему видят стратегию влияния на бывшие советские республики. Например, русофобия господина Бжезинского широко известна. Очень близкий к нему человек — Роман Купчинский, директор украинской службы «Радио Свобода». Поэтому я имею представление об этих раскладах.

Считалось, что Кучма ведет недостаточно антироссийскую политику. Для его дискредитации и замены был необходим Кучмагейт. С Гонгадзе вели переговоры о создании антикучмовского сайта: в апреле 2000-го он ездил в США, где встречался с людьми, которые дали ему деньги.

— Но я хорошо помню, как накануне убийства Гия рассказывал в парламенте всем, депутатам и журналистам, что за ним ведет наблюдение какая-то машина, как он вошел в контакт с сидевшими в ней людьми и они оказались милиционерами. Гонгадзе верил: чем большему количеству людей расскажет об этом, тем больше шансов на спасение.

— Думаю, если милиция и хотела припугнуть Гию, то убийство все-таки вышло по неосторожности. Затем состоялся Кучмагейт, а Гия, которого я, кстати, очень хорошо знал по совместной работе в отнюдь не антироссийской партии «Слон», стал жертвой большой интриги. Если бы власти хотели довести расследование его убийства до конца, они бы давно это сделали.

— Владимир, приняв решение о выезде из Украины, о чем-то сожалеете?

— О том, что привез сюда жену. Вскоре после приезда в Киев Галина заболела наследственным недугом, которым часто страдают женщины: он поражает кровь и суставы. Для лечения назначают инъекции препаратов с золотом, но украинские врачи не знали того, что знают западные: препараты с золотом разрушают костный мозг, кроветворение...

Это был пик экономического кризиса. Жена лежала в лучшем гематологическом отделении Киева, но там не было даже простыней и подушек, не говоря уж о современной аппаратуре. Так что я напрасно привез ее сюда. На Западе она, конечно, была бы жива. Это моя самая большая боль.

Галина погибла в 97-м году, а уехать отсюда я решил год назад. По нескольким причинам. В том числе из-за возраста. Мне 68 лет. Семья, дети от второго брака, Игорь и Машенька, живут в Мюнхене. Давно зовут к себе.

Но, конечно, я бы еще несколько лет жил и работал здесь, если бы это имело какой-то смысл. Я уже около года ничего не делаю, потому что заниматься политологией в Украине — себя не уважать. Политолог должен определять закономерности процессов и делать из этого выводы. А какие тут закономерности, когда сплошь финансовые интересы лидеров, амбиции, все, что угодно, только не государственный и общественный интерес? Прогнозировать поведение наших политиков — это профессия гадалки. Все делается «под столом», сплошные интриги. И я решил писать книги.

— Мемуары?

— Люди в возрасте любят воспоминания, но мне не хочется писать о себе, любимом. Предпочитаю размышлять (когда пишу, додумываю то, что вне бумаги не до конца складывается) о проблемах, которые меня волнуют и с которыми связана моя жизнь. Уже написал две книги, они вышли в Москве. Одна — это этюды о советской истории, которую не считаю, как у нас принято, сплошным черным пятном, другая — об истории европейских общественных ценностей. Хочу засесть за третью. Уже в Германии.

— А на что будете жить?

— На пенсию. Я ведь немецкий пенсионер, поскольку проработал в Мюнхене 12 лет. Пенсия, правда, небольшая, 240 евро, а там, чтобы поддержать мой здешний, весьма скромный уровень, нужно не меньше 500. Но я продал эту квартиру, и дочь Маша поможет. У нас с ней полное взаимопонимание, она тоже журналист и политолог. Вышла замуж за немецкого офицера, родила сына Ваню, по-немецки — Иоганна. Буду жить с ними в одном доме, только четырьмя этажами ниже.

— Когда-нибудь заглянете на родину? Еще наше все, Пушкин, сказал: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

— У меня здесь остаются и «пепелище», и отеческие гробы, и могила жены. Но, кроме того, в Киеве живет сын от первого брака Вадим. Так что приезжать буду.

Мама певицы Алины ГРОСУ Анна Андреевна: «Муж первый раз в жизни поднял на дочь руку. Отхлестал Алинку так, что я еле вырвала ее из его рук»

Мама певицы Алины ГРОСУ Анна Андреевна: «Муж первый раз в жизни поднял на дочь руку. Отхлестал Алинку так, что я еле вырвала ее из его рук» Владислав ЯМА: «Нам с моей девушкой пока и без штампа в паспорте хорошо»

Владислав ЯМА: «Нам с моей девушкой пока и без штампа в паспорте хорошо» Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана ГРИЩУК: «После разрыва с Жулиным мне казалось, что я никогда больше не смогу полюбить мужчину, но принц Монако Альбер проявил настойчивость. Он стал первым, к кому я почувствовала сильное физическое влечение»

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана ГРИЩУК: «После разрыва с Жулиным мне казалось, что я никогда больше не смогу полюбить мужчину, но принц Монако Альбер проявил настойчивость. Он стал первым, к кому я почувствовала сильное физическое влечение» 54-летний Брюс Уиллис женится

54-летний Брюс Уиллис женится Актриса Амалия Мордвинова в четвертый раз стала мамой

Актриса Амалия Мордвинова в четвертый раз стала мамой Известная британская актриса Наташа Ричардсон умерла от травмы головы, полученной на горнолыжном курорте

Известная британская актриса Наташа Ричардсон умерла от травмы головы, полученной на горнолыжном курорте Гоша Куценко попал в больницу

Гоша Куценко попал в больницу  Юля Волкова уходит из «ТаТу» и начинает сольную карьеру в США

Юля Волкова уходит из «ТаТу» и начинает сольную карьеру в США Кайли Миноуг заработала больше миллиона долларов за пятиминутную сценку в индийском фильме

Кайли Миноуг заработала больше миллиона долларов за пятиминутную сценку в индийском фильме Тото Кутуньо отменил гастроли из-за тяжелой болезни

Тото Кутуньо отменил гастроли из-за тяжелой болезни Полеты во сне и наяву

Полеты во сне и наяву Политолог Владимир МАЛИНКОВИЧ: «Под расстрел я не попал. Особисты сказали: «Трибунал — и на Чукотку!»

Политолог Владимир МАЛИНКОВИЧ: «Под расстрел я не попал. Особисты сказали: «Трибунал — и на Чукотку!» Ирина АЛЛЕГРОВА: «Возможность подержаться за мужика у меня есть только на концерте»

Ирина АЛЛЕГРОВА: «Возможность подержаться за мужика у меня есть только на концерте» Татьяна НЕДЕЛЬСКАЯ: «Младший сын недавно попросил: «Если не можешь со мной лежать, хотя бы Памелу Андерсон положи»

Татьяна НЕДЕЛЬСКАЯ: «Младший сын недавно попросил: «Если не можешь со мной лежать, хотя бы Памелу Андерсон положи» «Надел мужик колготки с пиджаком — и нет никакого кризиса!»

«Надел мужик колготки с пиджаком — и нет никакого кризиса!» Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги